高中地理教學中滲透思政教育的探究

鄧嘉欣 楊林 胡啟武 付姍

摘 要:課程思政對學生價值觀的培育和塑造具有至關重要的作用,對我國培養社會主義建設者和接班人意義重大。高中地理課程蘊含著豐富的思政資源,是開展思想政治教育的絕佳載體。本文通過問卷調查和訪談發現,目前在高中地理教學中,思政教育存在認識片面化、教學方法單一和缺乏有效評價體系等問題。為此,結合地理教學實踐,從教學設計、教學過程和教學評價三方面提出了思政教育融入課堂教學的可行路徑,以期為新課標背景下的高中地理開展思政教育提供有益思考與借鑒。

關鍵詞:思政教育;高中地理;實施路徑

思政教育是指社會或社會群體用一定的思想觀念、政治觀點、道德規范對成員施加影響,使其形成社會發展所需的思想品德[1]。2019年3月,習近平總書記在學校思想政治理論課教師座談會中強調“辦好思想政治理論課關鍵在教師,關鍵在發揮教師的積極性、主動性、創造性”。因此,在新時期思政教育肩負著為我國培育社會主義建設者和接班人的使命[2]。

《普通高中地理課程標準(2017年版)》強調,地理課程的總目標是通過培養學生人地協調觀、綜合思維、區域認知、地理實踐力等地理核心素養,落實“立德樹人”的根本任務,與思政教育提高人們的思想道德素質,促進人的全面發展的根本目的相一致[3]。中學地理課程蘊含著豐富的思政教育元素,是開展思政教育的絕佳載體。若教師能善用這些思政教育資源,將其有機融入地理教學中,必將促成學生地理學科核心素養的培養,更好地落實“立德樹人”的教育任務。因此,本文通過問卷調查和訪談法,了解了當前思政教育在高中地理教學中的滲透狀況,分析其存在的問題,進而基于教學實踐探討了課堂教學滲透思政教育的路徑,以期為新課標背景下的高中地理教學開展思政教育提供參考。

一、高中地理教學中滲透思政教育的現狀調查

地理課程教學是滲透思政教育的良好載體,而地理教師是教學的具體操作者,其對思政教育的認識及實踐必定會影響思政教育的效果。因此,筆者對中學地理教師實施思政教育的情況進行了調查,通過訪談19位在職高中地理教師,并在不同高中地理教師工作群發放問卷星(回收240份,其中有效問卷為234份,有效率為97.5%)。通過分析得知,目前高中地理教學開展思政教育面臨的主要問題如下。

1.對思政教育的認識片面化

統計結果顯示,關注地理教學前沿和新課程改革的教師占調查總數的15.4%;對地理思政教育非常了解或者有一定了解的教師占總數的85.3%;認為思政教育融入地理教學對學生有幫助的教師占65.2%,但仍有26.5%的教師認為在地理教學中滲透思政教育的意義不大,效果不明顯。根據調查發現,大部分教師對思政教育都有一定了解,認為將思政教育融入地理教學能夠更好地幫助學生了解與生活有關的地理,鍛煉學生的能力并培養相關品格。但是,教師對如何進行思政教育缺乏全面、整體的認識。主要體現在:教師在教學中融入思政教育的意識不強,沒有積極挖掘教材中的思政元素;缺乏明確的思政教育教學計劃,在教學過程中容易忽視對學生思想品德的提升。

2.滲透思政教育的教學方法單一化

思政教育在高中地理教學的實施狀況主要從地理教師開展思政教育的頻度和教學方法兩個方面進行調查。調查發現,僅有28.5%的教師經常開展思政教育,37.2%的教師偶爾開展,34.2%的教師很少或者從不開展。在教學方法上,73.9%的教師選擇課堂講授法,35.2%的教師選擇小組討論或辯論,24.5%的教師選擇角色扮演法,22.9%的教師選擇課外實習法。由此可見,傳統的課堂講授法仍處于主導地位。

通過進一步的調查發現,在實際地理教學中思政教育的教學方法較單一,易使思政教育知行分離。主要體現在:教學過程中缺乏具體的、可操作的融入思政教育的方法和手段,思政教育多以宣講、口號等形式進行。如在講授“人口合理容量”這部分內容時,有些教師先讓學生在書本上劃出相關概念,然后列舉目前存在的人口、環境、資源等問題,以文本的形式告訴學生建立人口合理容量和樹立人地協調觀的重要性。這種傳統的“教師講,學生聽”的教學方式沒有充分利用思政教育元素進行教學,限制了學生思維的發展和行為方式的轉變,容易造成知行分離、地理育人的效果欠佳等問題。

3.思政教育評價體系缺失

地理教學中,學生思政素養的發展水平受各種因素影響,具有差異性,而且思政教育功能的發揮具有隱性化特點。因此,在某種意義上,學生真正的思政水平無法準確測量。在傳統的教學評價中,主要以學生的地理成績作為評價標準,而德育方面的評價體系較少。將思政教育融入課程教學,應考慮思政教育內容的設計、與課程內容的融合程度、立德樹人目標的體現、實際教學效果考核等多個方面,但在目前的地理教學中,如何建立、落實思政教育評價尚不明確。

二、高中地理教學中滲透思政教育的路徑

1.深挖思政元素,構建地理教學案例

地理學科是一門具有自然科學和社會科學特點的綜合性學科,有關資源、環境、人口等知識與社會生活及時代發展緊密聯系[4]。思政教育的主要內容包括理想信念教育、愛國主義教育、公民道德教育和素質教育四個方面[5]。而中學地理課程中有關資源、環境、人口、海洋權益等教學內容蘊含著這些思政教育元素,是進行思想政治教育的有效載體。教師在引導學生學習的過程中,可將課堂上學到的地理知識與實際生活相結合,使學生擁有更多機會關注和了解社會時事熱點、國家建設發展以及鄉土民情等,促進學生知識能力的發展和品格的構建,進而實現個人價值。因此,在地理教學中,應從學生熟悉的地理事物著手,系統梳理地理教材內容,深入挖掘思政教育元素,基于思政教育目標,設計教學情境,構建符合實際的教學案例。如在學習自然地理“植被與環境”內容時,可通過創設“人工締造的綠色奇跡——塞罕壩”的教學案例,使學生了解我國塞罕壩林場的植被類型和特征,探究植被與當地環境特征的關系。教師可通過播放塞罕壩生態環境變化的視頻,引導學生認識保護環境的重要性,以此加強艱苦奮斗、奉獻精神的培養教育,使學生樹立人地協調意識,增強責任感和使命感。

教學案例1? ? 森林與環境

觀察現象:展示我國塞罕壩地形圖以及氣溫和降水圖,提供塞罕壩林場的相關資料。

教師提問:由提供的材料可知塞罕壩的森林植被以針葉林和落葉闊葉林為主。請結合塞罕壩的位置和自然特征推測這兩種植被有什么特征?它們與當地環境有什么關系?

學生活動:分組學習和討論森林類型中亞寒帶針葉林和落葉闊葉林分布的氣候區及其分布區的特點、植被的特點和環境適應性。

教師歸納總結:亞寒帶針葉林主要分布在夏短冬長的亞寒帶地區,喬木樹葉為針狀,具有耐寒、耐旱的特性。而落葉闊葉林一般分布在夏季較為暖和、冬季寒冷、降水適宜的溫帶季風氣候或者溫帶海洋性氣候區,喬木一般葉片寬闊、春暖發葉、秋冬落葉、抗寒抗旱。

觀察現象:展示熱帶雨林和常綠闊葉林的分布地區和特征等相關資料。

教師提問:你們認為熱帶雨林和常綠闊葉林適合塞罕壩的環境恢復嗎?為什么?

學生回答:不適合。因為塞罕壩地區的熱量和水分不足。

視頻展示,情感升華:在學習森林對環境的影響時,教師通過播放塞罕壩生態環境變化的相關視頻,帶領學生認識從20世紀60年代至今的50多年里,塞罕壩從“黃沙遮天日,飛鳥無棲樹”變成“花的世界、林的海洋”的發展過程。如今,大美的旅游資源、間伐的木材為塞罕壩人帶來了可觀的經濟效益,完美詮釋了“綠水青山就是金山銀山”這一偉大理念,在學生心中種下保護生態環境的“種子”。學生在掌握知識的同時,還能增強對人地協調觀的認知,增強社會責任感與使命感。

2.設計教學對接點,全面滲透思政教育

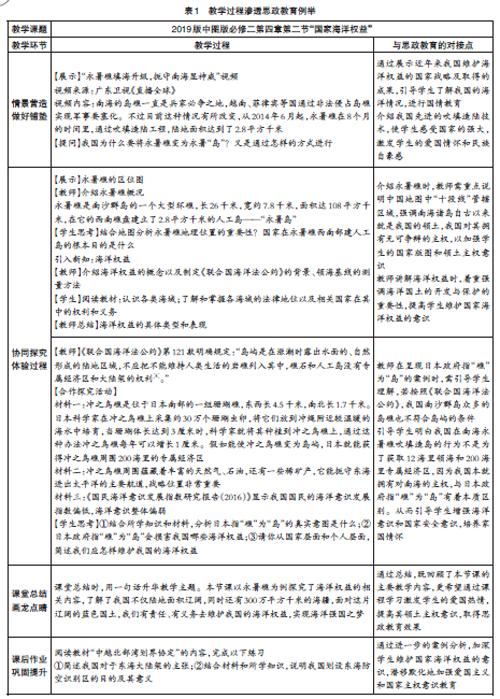

地理學科開展思政教育不僅需要結合教學內容和學生心理發展特點,還應在講授知識、培養學生能力的同時潛移默化地進行思政教育,不能生搬硬套,更不能單純地進行思想政治說教,而是需要設計地理教學和思政教育的對接點,可從課堂導入、課程教學過程和課后鞏固提升等教學環節中尋找。以新教材中圖版必修二 4.2的“國家海洋權益”為例,進行地理課程思政的教學設計。在課堂上導入永暑礁吹填造陸工程的相關資料,對學生開展愛國主義教育;在新課講授中,通過圖文信息引導學生了解我國的海洋權益和海洋發展戰略,進行國情教育,幫助學生更好地了解我國的海洋國情;通過小組合作探究活動,進一步升華情感,引導學生樹立正確的海洋國土觀念,培養維護我國海洋權益的意識,增強責任感和使命感(表1)。

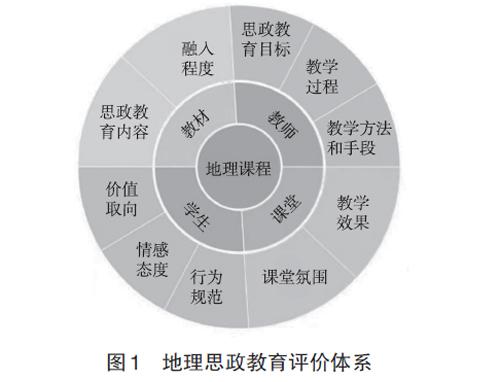

3.構建思政教育評價體系,強化地理育人導向

系統理論強調從事物的整體出發,通過研究組成系統的各個要素及其相互關系,實現系統內部優化,達到系統的最優目標。根據地理教學系統各要素間的關系,以“立德樹人”為出發點和落腳點,遵循高中生身心發展規律和教學實際情況,設計構建科學的、可操作的地理思政教育評價體系(圖1)。

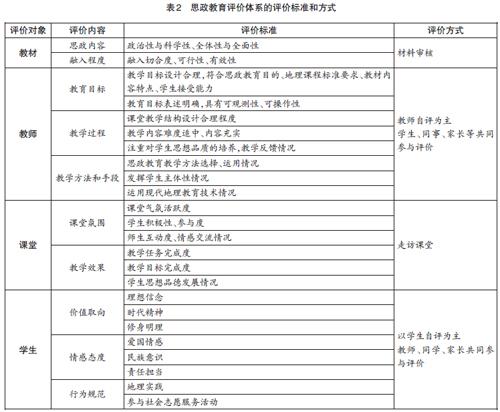

關于思政教育評價體系的評價標準和方式的設定主要從教材、教師、課堂和學生四個維度進行(表2)。教材是聯系教師和學生的橋梁,也是延伸思政教育的重要依據,教師需借助教材,挖掘思政元素,組織和引導學生在學習地理知識的同時接受思政教育;教師在思政教育中起主導作用,能否充分利用教學資源、能否設計合理的思政教育目標、在教學過程中能否選擇恰當的教學方法和手段都是地理課程思政能否有效實現的關鍵;課堂是進行思政教育的主渠道,從課堂氛圍、課堂教學效果等角度評價思政教育,有利于教育工作者了解學生的反饋情況,解決問題;學生是地理教學的主體,學生價值取向、情感態度、行為規范的評價需要長期進行。結合思政教育的評價體系,以“海洋權益”一課的教學設計(表1)為例,可從教材思政內容,教學內容的思政融入程度,以及教師和學生在課堂的情感、價值觀等表現情況進行評價,并通過教學反思,不斷促進思政教育的持續開展。

三、結語

學生思想政治水平的提升不是一蹴而就的,不是簡單地通過幾節地理課學習就能實現的,其培養過程是循序漸進、不斷發展的。融入思政教育的地理教學也不是所有的教學內容,高中地理教學的重心仍是講授地理知識,培養學生學科核心素養。因此,地理教學滲透思政教育是必須的,但同時也應強調二者的有機融合、高質量融合。

通訊作者:胡啟武,博士,教授

參考文獻:

[1] 陳萬柏,張耀燦.思想政治教育學原理[M].北京:高等教育出版社,2007.

[2] 馬力哈巴.“課程思政”在地理教學中的探索實踐[J].中學地理教學參考,2020(S1):53-54.

[3] 羅湘明.和諧社會建設中思想政治工作功能拓展研究[D].長沙:中南大學,2012.

[4] 梁揚陽.德育在高中地理教學中的滲透研究[J].地理教育,2019(S2):51-52.

[5] 黃瑤,卜凌嘉.論《海洋法公約》島嶼制度中的巖礁問題[J].中山大學學報(社會科學版),2013,53(04):174-188.