生成教學,讓教與學真正發生

彭桂紅

[摘? 要] “學生的學習應當是一個主動的、生動的,且富有個性的過程. ”生本課堂是一種尊重自然、尊重生命和順應學生天性的教學模式,是落實核心素養培養、提升課堂教學價值的主要途徑. 在生本教育理念下,以“生命”為本,以“生活”為本,關注課堂教學的動態生成和學生的思維發展,讓“教”真正服務于“學”,才能讓數學教學變得生動活潑、充滿樂趣,從而促進學生健康地成長和發展.

[關鍵詞] 初中數學;動態生成;生本課堂;構建策略

“學習的生成過程是學習者原有認知結構與從環境中接收的感覺信息(新知識)相互作用,主動地選擇信息和注意信息,以及主動地建構信息的意義的過程. ”相比于傳統的預設教學,生成教學中教師的“教”更加注重“引導”,學生的“學”更加注重“自主”,是學生針對教師所拋切入點生成屬于自己獨有認知的一個過程,課堂充滿了互動性、開放性,且富有個性. 可以說,生本課堂是生成教學的“載體”,是促進學生在原有認識基礎上進行自我主體建構和意義獲得的動態過程. 下面筆者以“認識三角形”一課的教學為例,具體探討生本課堂的構建策略.

基于已有認知,引入教學內容

已有認知是存在于學生認知系統中的知識,以生為本的課堂,從學生認知規律和特點出發,以情境問題勾起學生已有的知識印象,使其在情境中加深對舊知的印象,在搭建新舊知識橋梁的過程中引入教學內容,為新知的學習做鋪墊.

在“認識三角形”一課中,學生在小學階段雖然已經接觸過銳角三角形、直角三角形和鈍角三角形的概念,但都是粗淺的認識,因此,在新課的導入中,教師應在新舊知識的接軌處有所側重,基于學生的認知規律,通過創設問題情境,慢慢勾起學生對三角形的印象.

(課堂伊始,筆者提出問題:說一說你心目中的三角形是什么樣的. 學生自由發言,相互補充)

生1:三角形有三條邊.

生2:三角形有三個角.

生3:三角形是由不在同一條直線上的三條線段圍成的.

生4:三角形是由不在同一條直線上的三條線段首尾依次相連得到的.

……

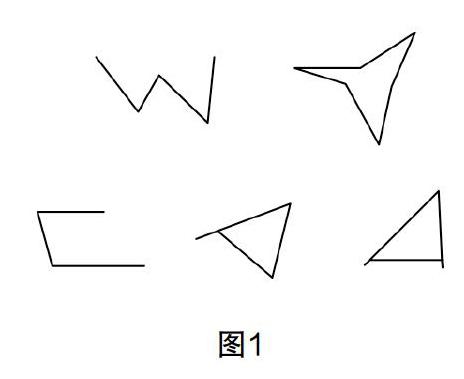

筆者根據學生給出的不同答案,迅速地在黑板上畫出了不是三角形的圖形,如圖1.

那么,三角形的正確定義究竟是什么呢?學生對三角形的認知在幼兒時期就已經形成,筆者提出的問題看似簡單,但顯然學生對三角形的定義認知明顯比較薄弱. 于是,筆者繼續引導學生:說一說在我們的日常生活中有哪些常見的三角形實例. “三明治. ”“紅領巾. ”“金字塔. ”“三角尺. ”“小紅旗. ”……在說的過程中,筆者畫出各個實例對應的草圖,并讓學生仔細觀察這些三角形的主要特征. 師生討論、歸納后,總結道:三角形是由三條不在同一直線上的線段,首尾順次相接組成的圖形.

在整個過程中,教師從學生的已有認知經驗出發,讓學生自由發言、自由思考,其目的是促進課堂動態生成,讓教師能夠更加全面地了解學生的學情. 然后,結合生活實例,引導學生從中抽象出三角形模型. 整個過程由淺入深,且教師故意放慢了教學進度,讓學生經歷師生對話、數學抽象和內化歸納的過程,生成了踏踏實實的三角形表征及形象.

落實自主建構,凸顯生成過程

建構主義理論強調,要使學生自主建構知識體系和框架,需要教師在課堂上,以生為本,將學習的權利交還給學生,放手讓學生自己主宰課堂,從而充分發揮學生的主體性和積極性,使其開展創造性思維,凸顯知識生成過程,并達到激活課堂活力的目的.

在“認識三角形”一課的教學中,學生通過前面階段的學習已經初步掌握了研究平面圖形的方法,為此,在學生了解三角形定義的基礎上,筆者開展了小組探究活動,放手讓學生自己去揭示三角形的本質.

師:回顧一下我們在認識一個新圖形時會從哪些方面進行研究. 下面以小組合作的形式,梳理一下你所知道的與三角形有關的知識.

(學生小組討論,有的小組通過動手畫圖對三角形進行分類討論. 討論結束后,進行班級交流)

組1:我們小組對三角形的三要素進行了整理,三角形的三要素包括3個頂點、3個內角和3條線段.

師:不錯!

組2:我們小組利用網格紙畫出了形態各異的三角形,并發現三角形可以分為銳角三角形、直角三角形和鈍角三角形.

師:那你們是如何知道自己所畫的三角形是銳角三角形、直角三角形,還是鈍角三角形的呢?

組2:我們發現有一個角是直角的三角形就是直角三角形;三個角都是銳角的三角形就是銳角三角形;有一個角是鈍角的三角形就是鈍角三角形.

師:說得很好,我明白了.

組3:三角形還可以分為等腰三角形和不等邊三角形. 特別地,當等腰三角形的底邊和腰相等時,就變成了等邊三角形.

師:說得真好. 既然組2和組3都對三角形進行了分類,那么為什么這兩種分類不同呢?他們分類的依據分別是什么?

生1:組2是按照三角形的內角來分類的,組3是按照三角形的邊的關系來分類的.

師:生1思維深刻.

(筆者根據學生的回答板書內容)

師:現在我手中有五根長度分別為3 cm、4 cm、5 cm、6 cm、9 cm的小木棒,任意取其中三根,是否都能首尾相接地得到一個三角形呢?請你們試一試.

(學生4人一組,將實驗操作結果用表格進行整理. 學生通過動手操作、合作交流與補充,發現:利用教師提供的5根小棒,任取3根,一共只能拼成6個三角形)

師:從上面的實驗操作中我們發現,并不是所有的三根小木棒,都能組成三角形. 那么,要滿足什么關系的三條線段才能拼成一個三角形呢?

(每個小組對所整理的表格數據進行分析與總結)

組1:我們發現6個三角形的三條邊滿足“任意兩邊之和大于第三邊”.

師:你們能說明三角形任意兩邊之和大于第三邊的理由嗎?

(學生借助書本提示,給出的理由是“兩點之間,線段最短”)

師:那么,要構成三角形,除了任意兩邊之和大于第三邊而外,是否還有其他條件呢?

生:我們將兩邊之和大于第三邊進行變形,還可以得到兩邊之差小于第三邊.

整個過程,“放”讓學生擁有了學數學、做數學的舞臺,學生在自主學習的過程中感受到了三角形的分類思想,構建了三角形的三邊關系,讓知識的生成過程得以真實發生.

適當拓展延伸,發展思維空間

華羅庚先生曾說過:“學而不練,猶如入寶山而空返. ”在新知教學過程中,教師應以學生知識和能力的發展為課堂目標,立足基礎知識,通過適當拓展延伸,讓學生能夠用現有思維實現知識的生長,讓學生慢慢發掘和再創造自己所學的知識,從而達到更新學生認知,并合理化建構認知和思維逐級生長的目的.

學生通過前面環節的學習,已經掌握了三角形的定義、構成要素、分類及構成條件,在此基礎上,教師讓學生通過自編題目的方式來鞏固課堂知識、拓展知識,加深對知識的理解.

師:根據我們前面所了解的構成三角形三邊所需要滿足的條件,下面請同學們幫老師編寫幾道題目來考考大家.

(學生兩人一組進行題目編寫、相互交流和補充,完成后進行全班展示)

生1:在△ABC中,已知AB=7,AC=5,求BC的范圍.

生2:已知三角形的兩條邊的長分別為2和7,第三條邊的長為奇數,求第三條邊的長度.

生3:已知3根長度分別為2 cm、5 cm、8 cm的小木棒,用它們能否拼成一個三角形?

生4:有長度分別為2 cm、3 cm、4 cm、5 cm的四根小木棒,一共可以拼成多少個三角形?

生5:已知三角形三條邊的長分別為7 cm、10 cm和a cm. 當a取哪些整數時,三角形是等腰三角形?

……

判斷三條線段能否構成三角形的關鍵是對這三條線段長度關系的分析與掌握,這也是本節課學習的重難點. 與教師直接給出試題讓學生作答的方式相比,大膽放手讓學生自己去編寫題目,既是對學生課堂所學知識掌握程度的綜合考查,也是對學生所學知識的遷移運用、舉一反三,教學效果明顯優于教師的預設,能充分凸顯學生在課堂中的主體地位.

結束語

數學課堂教學是一個流動的、復雜多變的過程. 教師輕松地教、學生自主地學,一直是教育教學追求的境界. 傳統“忽略生成,預設到底”和“拋開預設,及時生成”的低效教學行為,讓學生習慣了被動接受現成的知識,不能充分體現學生的學習主體地位. 在生成教學理念下,教學過程從“授人以魚”向“授人以漁”轉變,引導學生體驗數學、理解數學,讓教與學真正發生.