職業(yè)學校民族工藝傳承的“二段”式完全成長教學模式探索

【摘 要】本文基于民族工藝傳承的方式,分析職業(yè)學校民族工藝傳承教學的現(xiàn)狀,以職業(yè)學校竹雕工藝傳承教學為例,論述職業(yè)學校民族工藝傳承“二段”式完全成長教學模式的實踐路徑,為民族工藝傳承教學提供新的思路。

【關鍵詞】民族工藝 傳承 “二段”式教學模式 竹雕工藝? 實踐途徑

【中圖分類號】G? 【文獻標識碼】A

【文章編號】0450-9889(2021)18-0022-04

隨著工業(yè)現(xiàn)代化及人工智能的快速發(fā)展,民族傳統(tǒng)手工業(yè)逐漸沒落,出現(xiàn)了傳承的斷層,有很多民族工藝品已經(jīng)淡出人們的視野,只存在于我們的記憶里。筆者認為,非常有必要對民族工藝進行挖掘、傳承和創(chuàng)新發(fā)展,讓它們重現(xiàn)生機,促進地方鄉(xiāng)村振興,為地方文化產(chǎn)業(yè)、旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務。

民族工藝傳承主要有家族傳承、師徒傳承、職業(yè)學校傳承等三種模式。家族傳承模式中的傳承人數(shù)比較少,比較保守和封閉,不利于技藝推廣。師徒傳承模式一般分為“一傳一”和“一傳多”兩種形式,師徒傳承中對核心技藝是否傳授取決于師徒的關系及徒弟的稟賦,如果師徒關系親密,徒弟天資聰穎,對技藝的領悟力強,師傅就會傾力教授;如果師徒關系一般或者徒弟資質(zhì)不夠,師傅則會保留核心技藝,容易造成技藝斷層。學校傳承模式主要是通過開設相關民族工藝類的專業(yè)或者課程,招收學生進行教學,學制一般為三年,它既具有現(xiàn)代職業(yè)教育的學制、內(nèi)容和形式,也具有傳統(tǒng)手工技藝類傳承的特性。這三種模式中,職業(yè)學校傳承模式比其他兩種模式具有更多的優(yōu)勢,一是職業(yè)學校的特點就是實現(xiàn)職業(yè)技能教學,教學內(nèi)容和系統(tǒng)練習豐富,采用班級授課的制度,教學效率高,能夠保證教學質(zhì)量;二是職業(yè)學校的學生人數(shù)多,可以讓傳承面更大一些;三是職業(yè)學校能夠密切地對接地方經(jīng)濟發(fā)展,更容易實現(xiàn)為地方經(jīng)濟建設服務。所以職業(yè)學校是民族工藝傳承的最好載體,職業(yè)教育更容易讓眾多的民族工藝得到繼承并發(fā)揚光大。因此,探索如何讓學生快速成長為一名技藝優(yōu)良的、能夠獨當一面的民族工藝工匠或大師是職業(yè)學校目前面臨的一個迫切問題。

一、職業(yè)學校民族工藝傳承教學的現(xiàn)狀

職業(yè)教育是傳承民族工藝和民族文化的最好方式,承擔著民族工藝傳承的最主要的教育教學功能。分析職業(yè)學校傳承民族工藝教學現(xiàn)狀,才能探索更好的教育路徑。

(一)學習時間短

目前民族工藝傳承與現(xiàn)代職業(yè)教育深度融合的人才培養(yǎng)模式主要有現(xiàn)代學徒制培養(yǎng)模式、“對接—滲透—交融”民族文化傳人培養(yǎng)模式和“多師多徒”群體培養(yǎng)模式三種。無論是哪一種人才培養(yǎng)模式,都存在著在校學習時間不足的問題。

一般來說,民族工藝手藝人完全成長模式主要包括三個階段:“學徒—工匠—大師”,最開始是從拜師學藝開始,在師傅這里學習5年左右的時間,邊做邊學,直到能夠準確熟練地使用這門手藝,并經(jīng)過師傅考核認可之后,才能夠出師,且允許以此謀生,這一個階段叫“學徒”;出師后在這一門手藝上繼續(xù)工作和實踐5至10年左右的時間,能夠?qū)@項手藝進行隨心所欲的應用,并能夠?qū)崿F(xiàn)一定的創(chuàng)新,達到了比較高的層次,這一個階段稱為“工匠”;然后再繼續(xù)以此精修,逐漸達到一個道法自然、渾然天成、自成一家的境界,這一個階段才可以稱為“大師”,這一階段需要磨礪的時間更久,有可能一輩子也成不了“大師”。

然而全日制職業(yè)學校的學制只有三年,在這三年里不僅僅要學好一門技術(shù),還要學習很多其他的課程,這么短的時間要把一個“門外漢”教育培養(yǎng)成一名能獨當一面的熟練工匠是不太可能的。

(二)學藝不精

正是由于學習時間短,并且職業(yè)學校招收學生的門檻低,沒有像家族傳承方式和師徒傳承方式那樣對學藝人是否具有學藝條件進行較為嚴格的考核等多種原因,使得學生學藝不精。

(三)生產(chǎn)環(huán)境缺失

傳統(tǒng)手工技藝類非物質(zhì)文化遺產(chǎn)具有生產(chǎn)特性,以往的家族傳承方式和師徒傳承方式都是在真實的生產(chǎn)過程中言傳身教、在實際的勞作中教授技藝,而學校傳承方式將傳統(tǒng)手工技藝搬入課堂打破了傳統(tǒng)手工技藝所依存的生產(chǎn)環(huán)境,使得傳統(tǒng)手工技藝的生產(chǎn)特性逐漸缺失,這是對傳統(tǒng)手工技藝類傳承和保護非常不利的。

可見,要想把學生培養(yǎng)成為一名真正的工匠,甚至能成為大師,應該從民族工藝手藝人完全成長模式的三個階段出發(fā),探索一個更加適合民族工藝傳承的新的教學模式,讓學生實現(xiàn)從入門到成功,從成功到卓越。

二、職業(yè)學校民族工藝傳承教育“二段”式完全成長教學模式的內(nèi)容

竹雕工藝是岑溪市一種非常有代表性的民族工藝,它蘊涵著豐富的歷史信息、技藝智慧、藝術(shù)資源和經(jīng)濟價值,已成為當?shù)孛癖妿в袣v史文化記憶的精神家園。為解決上述學習時間短、學藝不精和學習環(huán)境缺失等問題,本文以竹雕工藝傳承教學為例,把教學過程劃分為在校學習的“入門筑基”階段和畢業(yè)后每隔一段時間就進行成人培訓的“進階提高”階段,即“二段”式完全成長教學模式(如圖1所示)。

職業(yè)學校“二段”式完全成長教學模式是結(jié)合目前職業(yè)教育的實際情況,依據(jù)民族工藝手藝人完全成長模式三個階段的特點,通過與民族工藝傳承人和大師工作坊合作,探索出來的職業(yè)學校民族工藝傳承教育的一個新的教學模式。通過實踐該教學模式,讓學生一步一個腳印地接受民族工藝傳承教育,得到快速成長,完美實現(xiàn)“入門—工匠—大師”的成長蛻變。

“二段”式完全成長教學模式的主要內(nèi)容有:

第一階段是畢業(yè)前在校學習階段,稱為入門筑基階段。這個階段的學習時間是三年,教學對象是職業(yè)學校在校學生。除了學習竹雕工藝和相關的專業(yè)知識,還需要學習文化課、思政課方面的知識。專業(yè)課又包括理論教學和實訓教學兩方面的內(nèi)容。經(jīng)過此階段的學習,學生在畢業(yè)時就能夠掌握竹木雕刻的基本技能,能夠獨立完成一些簡單的作品。

第二階段是畢業(yè)后的后續(xù)培訓階段,稱為進階提高階段。此階段真正培訓的時間一般都不長,主要是針對一個或幾個極需要解決的技術(shù)上的問題進行教學。教學對象是畢業(yè)后從事本專業(yè)工作3~5年以上的民族工藝手藝人。在這個階段中,他們已經(jīng)掌握了基本的工作技能,也有了一定的工作經(jīng)驗,但還有許多問題需要解決,需要更進一步的提高,希望通過培訓后能夠得到更大的提高,學到更好的職業(yè)技能和工作技巧。這個階段的教學和培訓需要與民族工藝傳承人或大師工作坊合作,共同進行教學與指導。首先通過調(diào)研,了解學員的愿望與需求,并對這些學員的愿望與需求進行分類,然后根據(jù)分類制訂相應的培訓計劃,根據(jù)不同需要的分類可以選擇舉辦進階培訓班、共同提高小組、單獨指導等方式來解決學員遇到的問題,完成學員的能力提高。這個階段的學習可以每隔一段時間舉辦一次,目的是讓學員在工作中遇到困難和瓶頸時,可以得到專業(yè)人士或大師們適時和恰當?shù)闹更c,從而突破成長瓶頸,實現(xiàn)自身職業(yè)能力的提高。

三、職業(yè)學校民族工藝傳承教育“二段”式完全成長教學模式的實踐路徑

(一)第一階段教學的實踐路徑

第一階段的民族工藝傳承教育就是入門筑基,這一階段的學習目標是讓學生掌握竹木雕刻的基本技能,能夠獨立完成一些簡單的作品。職業(yè)學校招生人數(shù)多,受益面廣,教學效率高,教學資源豐富,理論教學和實訓教學更加系統(tǒng)和全面,能夠更好地實現(xiàn)民族工藝傳承的教育,是民族工藝傳承教育的主體。職業(yè)學校實現(xiàn)民族工藝傳承教育有兩種方式。

第一種方式是直接開設相對應的專業(yè),如果達不到開設專業(yè)條件的,也可以在相近專業(yè)中開設相應的課程進行專業(yè)教學。這種方式主要是面向該專業(yè)的學生,教學內(nèi)容可以更加系統(tǒng)和更加專業(yè)。

第二種方式是開展相應的學生社團,以興趣班的形式在全校范圍內(nèi)招收對該民族工藝感興趣的學生進行傳承教育,教學內(nèi)容可能沒有專業(yè)教育那么系統(tǒng)和完整,學習的時間也沒有那么長,但是興趣就是最好的老師,學生對該民族工藝越感興趣,學習就會越認真,教學效果也就會越來越好。

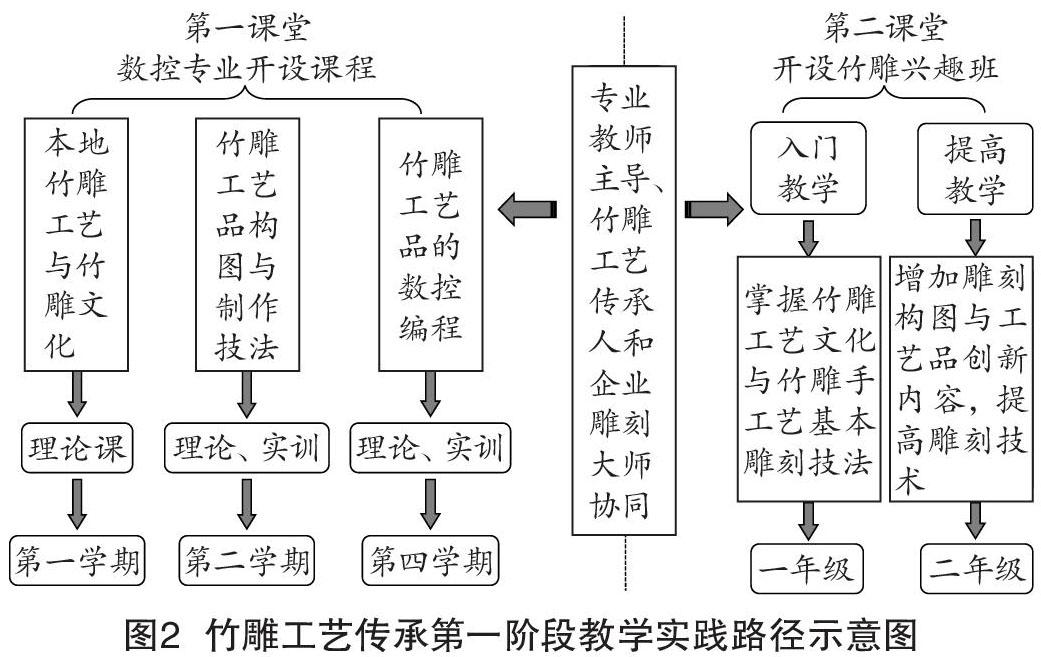

以竹雕工藝傳承教學為例,岑溪市本地的竹雕手藝歷史悠久,造型生動,樣式精致細膩,具有一種獨特的本土文化韻味,然而由于現(xiàn)代工業(yè)文明的沖擊,目前已經(jīng)逐漸式微了。為了更好地實現(xiàn)民族工藝傳承教育,發(fā)掘并發(fā)展竹雕工藝,學校結(jié)合本校專業(yè)配置的實際情況,認真研究竹雕工藝的特點,決定采用第一課堂與第二課堂相結(jié)合的教學方式,由數(shù)控技術(shù)應用專業(yè)牽頭進行專業(yè)教學,同時組建竹雕手工藝制作社團進行第二課堂教學,充分利用本校數(shù)控加工技術(shù)和鉗工修配技術(shù)的教學與實訓資源,實現(xiàn)竹雕工藝傳承的教育(如圖2所示)。

在第一課堂專業(yè)教學方面,在數(shù)控技術(shù)應用專業(yè)增加開設《本地竹雕工藝與竹雕文化》《竹雕工藝品構(gòu)圖與制作技法》《竹雕工藝品的數(shù)控編程》等選修課程。其中《本地竹雕工藝與竹雕文化》課程開設在第一學期,共40個學時;《竹雕工藝品構(gòu)圖與制作技法》課程開設在第二學期,共80個學時;《竹雕工藝品的數(shù)控編程》課程開設在第四學期,共80個學時。主要由學校專業(yè)教師授課,包括竹雕工藝品制作的理論、方法、步驟,也包含民族文化、地方特色文化等課程,既具有現(xiàn)代職業(yè)教育的學制、內(nèi)容和形式,又具有傳統(tǒng)民族工藝的特性。在實訓課方面,采用項目教學法,在鉗工實訓課中增加《竹雕工藝制作》實訓項目,專門進行竹雕工藝的制作練習,項目實訓時間在第二學期,項目實訓學時共24個學時;在數(shù)控加工技術(shù)實訓課中增加《數(shù)控雕刻竹木工藝品》實訓項目,專門進行數(shù)控雕刻加工實訓練習,項目實訓時間在第四學期,項目實訓學時共36個學時。實訓課教學以專業(yè)教師為主,與本地竹雕工藝傳承人和企業(yè)里的大師合作,以常駐、兼職的形式進行授課,一方面讓學生與本地竹雕手工藝人直接接觸,更好地理解地方性文化知識,另一方面培養(yǎng)學生的動手能力、制作技能。同時,與本地的竹雕工藝村合作,設立多個竹雕工藝實習基地,讓學生在不同的竹雕工作坊輪轉(zhuǎn),接受不同的個性文化學習,促進手工藝人和教師、學生的交流和互相了解,為培養(yǎng)更優(yōu)秀的學生創(chuàng)造條件。

在第二課堂興趣班教學方面,主要是利用每周一至周四的第七節(jié)課來進行教學。如果一些手工品制作需要較長時間,也可以在晚自習時間進行授課,由于第二課堂教學時間比較零碎,沒有專業(yè)課堂教學那么完整,所以選擇的教學內(nèi)容都是簡明精要的部分。第二課堂興趣班教學分兩個層次:第一層次是一年級的入門層次教學,主要讓學生掌握竹雕工藝文化與竹雕手工藝基本雕刻技法兩部分內(nèi)容,采用理實一體化教學,共90個學時,主要由學校專業(yè)教師進行教學;第二層次是二年級的提高層次教學,主要是讓學生在第一層次的基礎上實現(xiàn)技能的提高,除了增加學生雕刻技術(shù)訓練,還增加雕刻構(gòu)圖與工藝品創(chuàng)新等內(nèi)容,共90個學時,由學校專業(yè)教師主導、竹雕工藝傳承人和企業(yè)雕刻大師協(xié)同完成教學。

(二)第二階段教學的實踐路徑

第二階段民族工藝傳承教育就是提高進階,這個階段的教學對象是畢業(yè)或培訓后從事本專業(yè)工作3至5年的民族工藝手藝人,他們已經(jīng)掌握基本的工作技能,也有了一定的工作經(jīng)驗,但是還有許多問題需要解決,需要更進一步的提高,希望能得到培訓,學到更好的工藝技能和工作技巧,實現(xiàn)自身能力的提升。因此,這一個階段的教育不再是全面的技能教學,而是針對民族工藝手藝人某一些問題進行解答或者提供幫助,主要是通過開辦進階培訓班、組建提高交流小組、進行個人咨詢輔導三種方式來實現(xiàn)。

第一種方式是開辦進階培訓班,重點是培訓畢業(yè)后的學生如何通過實踐把基本的操作和技術(shù)應用在具體工作上,提高其知識應用能力。

第二種方式是組建交流提高小組,主要是幫助畢業(yè)后的學生發(fā)現(xiàn)自身的問題,通過小組組員之間互相交流來獲得相應的技術(shù)和經(jīng)驗,從而找到解決問題的辦法,這是一個邊干邊學的過程。

第三種方式是進行個人咨詢輔導,主要是向某些有特別需要的學員就他們面臨的問題提供現(xiàn)場咨詢和指導。

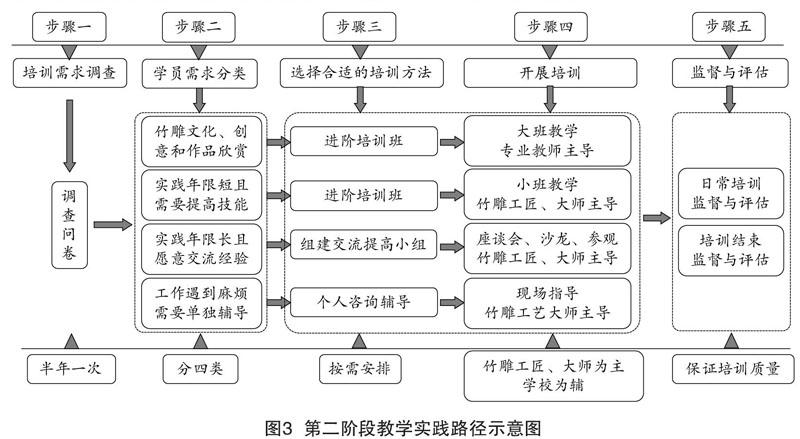

為了更好地實現(xiàn)第二個階段的教學,首先要定期對需要培訓提高的畢業(yè)后的學生進行需求問卷調(diào)查;然后對學生的需求進行分類;再根據(jù)不同需求的分類選擇不同的培訓方法。如果學生對以前教授的基本原理、操作方法和技能還不能熟練應用,他們則需要參加進階培訓班學習;如果學生能夠運用一些基本原理及使用一些相關技能,對他們來說參加交流提高小組會更加合適;如果學生已經(jīng)掌握了大部分的知識和許多的相關技能,進行個人咨詢輔導會更加合適一些。最后還要對本次培訓進行監(jiān)督和評估(如圖3所示)。

以竹雕工藝傳承教學為例,第二階段教學的實踐路徑按以下五個步驟進行操作。

第一步:后續(xù)培訓需求調(diào)查。

時間:每半年進行一次。

主要內(nèi)容有:對所有的畢業(yè)學生均建立后續(xù)培訓提高檔案,對已經(jīng)畢業(yè)3年以上并且還從事竹雕工藝工作的學生進行問卷調(diào)查,目的是對需要培訓的學員進行信息采集。

第二步:按學員需求進行分類。

主要內(nèi)容有:對收回的調(diào)查問卷進行分析歸類,對希望得到培訓提高的問卷分為四類:第一類,需要深入了解竹雕文化、竹雕工藝創(chuàng)意和竹雕工藝品欣賞方面的內(nèi)容;第二類,實踐年限比較短,需要提高某些竹雕工藝制作技巧;第三類,實踐年限比較長,需要提高某些竹雕工藝制作技巧并且愿意交流自己的經(jīng)驗和技術(shù);第四類,在實際竹雕工作中遇到了麻煩,需要現(xiàn)場單獨輔導。

第三步:根據(jù)學員需求分類選擇合適的培訓方法。

主要內(nèi)容有:第一類需求的學員,采用開辦進階培訓班的方法進行教學,培訓時間按照培訓的內(nèi)容需要確定;第二類需求的學員,采用開辦進階培訓班的方法進行教學,按照學員的需求再進行一次細分,需求類似的學員劃分為一班,培訓目的是讓這些學員更好地掌握竹雕制作技巧;第三類需求的學員,因為工作時間比較長,有比較多的工作經(jīng)驗和方法,也愿意互相交流和分享,所以采用組建交流提高小組的方法進行培訓,可以采用座談會、沙龍聚會、參觀企業(yè)等培訓方式,組織學員互相交流,分享技術(shù)和經(jīng)驗等;第四類需求的學員,由于自身的竹雕制作技術(shù)已經(jīng)達到比較高的水平,但仍然會遇到一些問題,即使參加交流提高小組也沒有獲得更好的解決辦法,則根據(jù)學員的要求,可以聘請竹雕工藝大師到學員工作坊進行現(xiàn)場單獨指導。

第四步:組織培訓。

主要內(nèi)容有:第一類進階培訓班教學,一般采用大班培訓方式,每班的人數(shù)不限,培訓時間一般不超過3天,主要由職業(yè)學校組織,由專業(yè)教師主導、竹雕手藝人或者竹雕大師協(xié)同進行教學;第二類進階培訓班教學,采用小班培訓方式,每班人數(shù)盡量不超過10人,目的是讓這些學員更好地掌握竹雕制作技巧,培訓時間是2至3天,職業(yè)學校只負責組織培訓班,教學方面主要由竹雕手藝人或者竹雕大師來負責;第三類組建交流提高小組的教學,需要聘請一些竹雕大師來主導,加速學習進程,提高學員的能力,為了提高交流效果,采用小班制,每班人數(shù)不超過10人,培訓過程按照學習特點分為“經(jīng)驗交流—自己實踐—成果分享”三個部分,先是組織學員之間交流,時間為1天,學員根據(jù)自己的需求學習其他組員的經(jīng)驗,然后自己回去實踐3至5天,實踐完成后再組織一次實踐成果的分享,時間為1天;第四類單獨輔導的教學,需要聘請竹雕工藝大師到學員工作坊進行現(xiàn)場單獨指導,培訓時間不宜過長,解決問題后即結(jié)束。

第五步:培訓質(zhì)量的監(jiān)督與評估。

參加第二階段培訓的所有學員都是主動要求“回爐”學習的竹雕工藝制作手藝人,對通過培訓來獲得和提高竹雕工藝制作的技能和知識的期望值都是很高的,如果前面的培訓班培訓質(zhì)量做得不好,會影響到后續(xù)的培訓工作,所以更有必要對培訓質(zhì)量進行監(jiān)督與評估,了解學員對培訓的意見,以便改進培訓工作。主要分日常培訓監(jiān)督與評估、培訓結(jié)束監(jiān)督與評估兩個部分進行。

1.日常培訓的監(jiān)督與評估

日常培訓的監(jiān)督與評估一般安排在每日培訓課程結(jié)束的時候進行,每天進行一次,通過填寫《竹雕工藝培訓每日意見反饋表》來實現(xiàn)。

2.培訓結(jié)束時的監(jiān)督與評估

主要安排在每次培訓課程結(jié)束的時候進行,通過填寫《竹雕工藝培訓班評估表》來實現(xiàn)。對培訓中的問題分別進行五個級別的評分,五個級別評分分別是:非常差、差、一般、好、非常好。其中“非常好”對應的分值是5分、“好”對應的分值是4分、“一般”對應的分值是3分、“差”對應的分值是2分、“非常差”對應的分值是1分。通過對每一個問題的評估得分和培訓滿意程度的評估打分,不僅能夠體現(xiàn)培訓班的效果,更重要的是能夠通過仔細研究分析所有的回答,找出不足,并在下次組織培訓時進行改進。

總之,民族工藝傳承教育的“二段”式完全成長教學模式,以職業(yè)學校作為民族工藝傳承的主體,通過把民族工藝傳承的教學劃分為“畢業(yè)前入門筑基教學”和“畢業(yè)后進階提高培訓”兩個階段,突破了學習時空的界限,把教學的空間從學校延伸到企業(yè),把教學的時間從在校教育延續(xù)至畢業(yè)之后繼續(xù)學習,通過職業(yè)學校與企業(yè)、職業(yè)學校與工藝大師的雙向協(xié)同,解決學習時間短、學藝不精和生產(chǎn)環(huán)境缺失的難題,為民族傳統(tǒng)工藝的發(fā)展探索了一條新路,讓民族工藝得到薪火相傳并不斷發(fā)揚光大,讓學生實現(xiàn)“入門—工匠—大師”的快速成長,成為民族手藝的工匠和大師,從而助力鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)興旺和服務鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。

【參考文獻】

[1]梁琳.傳統(tǒng)手工技藝類非物質(zhì)文化遺產(chǎn)學校傳承研究[D].長沙:湖南農(nóng)業(yè)大學,2016.

[2]李媛媛,唐錫海,藍潔.現(xiàn)代學徒制傳承民族工藝探析[J].中國職業(yè)技術(shù)教育,2015(33).

[3]梁燕清.對接—滲透—交融:中職學校培養(yǎng)民族文化傳人的實踐研究[J].廣西教育,2018(2).

[4]蔡璐.傳統(tǒng)工藝傳承職業(yè)教育人才培養(yǎng)模式研究[D].揚州:揚州大學,2014.

注:本文系2020年度廣西職業(yè)教育教學改革研究項目“新時代民族地區(qū)職業(yè)學校民族工藝傳承‘一主二段三雙模式構(gòu)建與實踐——以竹雕工藝為例”(編號:GXZZJG2020A079)研究成果。

【作者簡介】黃松清(1987— ),女,廣西岑溪人,講師,研究方向為數(shù)控加工、造型設計。

(責編 羅汝君)