基于核心素養(yǎng)的高中歷史主題教學設計

謝聰

摘 要:主題教學是破解當前高中歷史課堂困境的有效之道,其意義不僅在于能提升歷史課堂的效率和質(zhì)量,更能起到連接課堂知識與核心素養(yǎng)的作用,使核心素養(yǎng)的培養(yǎng)真正落到實處。

關(guān)鍵詞:主題教學;核心素養(yǎng);任務設計

高中歷史統(tǒng)編教材投入使用后,廣大教師在教學實踐中普遍感覺教材內(nèi)容繁多,存在課堂容量過大和課時吃緊的現(xiàn)象。同時,統(tǒng)編教材與初中教材在知識內(nèi)容上重疊度高,不利于激發(fā)學生學習高中歷史的積極性。如何在《中外歷史綱要》的教學中提綱挈領(lǐng),提升歷史課堂的效率,更好地落實歷史學科素養(yǎng),成為當前高中歷史課堂最現(xiàn)實的挑戰(zhàn)。

《普通高中歷史課程標準》(2017年版)(以下簡稱《標準》)指出:要“重視以學科大概念為核心,使課程內(nèi)容結(jié)構(gòu)化,以主題為引領(lǐng),使課程內(nèi)容情境化……設計出更具有探究意義的綜合性學習主題”。《標準》告訴我們,主題教學是提升課堂效率,落實學科素養(yǎng)的有效途徑。鮮明合理的教學主題能夠幫助學生有效整合知識、理順邏輯、建構(gòu)體系,進而促進學生能力素養(yǎng)的獲得與提升。本文以《中外歷史綱要·上》第9課“兩宋的政治和軍事”為例對此進行探討。

一、基于核心素養(yǎng)設計學習目標

《標準》指出:歷史學科核心素養(yǎng)包括唯物史觀、時空觀念、史料實證、歷史解釋、家國情懷五個方面。五個方面素養(yǎng)互為依托,緊密相連,在教與學中都是不可或缺的。

本課課程標準為:通過了解兩宋的政治和軍事,認識這一時期在政治、經(jīng)濟、文化和社會等方面的新變化。本課內(nèi)容上承《中外歷史綱要·上》第6課“從隋唐盛世到五代十國”、第7課“隋唐制度的變化與創(chuàng)新”,下啟第9課“遼宋金元的統(tǒng)治”,其所處時期是中國古代封建社會發(fā)展的又一高峰。同時,本課內(nèi)容與《中外歷史綱要·上》第11課“遼宋夏金元的經(jīng)濟與社會”、第12課“遼宋夏金元的文化”存在緊密的橫向聯(lián)系。

依據(jù)《標準》,結(jié)合本課內(nèi)容在教材中的地位,基于學情從核心素養(yǎng)五個方面設計本課學習目標:

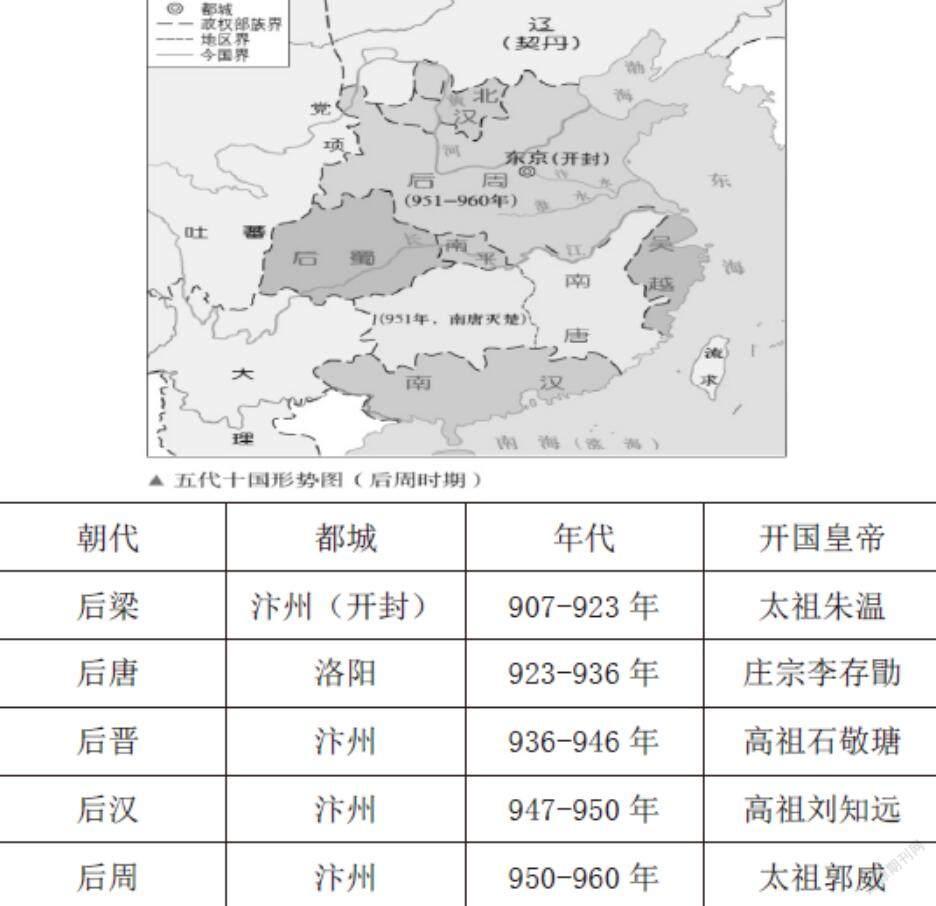

1.能運用歷史地圖和朝代年表來分析北宋初期的困局,敘述宋初政治革新的主要內(nèi)容;

2.能通過北宋政治經(jīng)濟社會的變動,理解王安石變法的必然性和變法的主要內(nèi)容;

3.能提取史料有效信息,指出時人和后人對宋代變革的不同評價,學會全面客觀認識歷史現(xiàn)象;

4.能通過對比宋初加強中央集權(quán)的制度革新和王安石變法,分析兩宋制度革新帶來的啟示;

5.感悟王安石等政治家致力改革的勇氣和高度的社會責任感,理解改革的復雜性和艱巨性。

二、依據(jù)學習目標提煉教學主題

譚方亮教師在談到教學主題時強調(diào):“主題是課堂教學的靈魂,是教師構(gòu)思課堂教學設計的基本依據(jù)和根本意圖,是教學目標最主要的體現(xiàn)。”教學主題的重要意義可見一斑。在設計基于核心素養(yǎng)的學習目標后,提煉連接核心素養(yǎng)和教學環(huán)節(jié)的教學主題便成為整個教學設計的關(guān)鍵所在。

提煉教學主題一般從四個方向著手:從課文知識內(nèi)容中確立主題,從知識邏輯關(guān)系中確立主題,從社會時政熱點中確立主題和從學術(shù)研究成果中確立主題。依據(jù)設計的學習目標,對本課知識內(nèi)容進行分析:本課第一目“宋初中央集權(quán)的加強”涉及北宋建立初年面臨的困局和面對困局采取的革新措施以及革新帶來的影響;第二目“邊防壓力與財政危機”;第三目“王安石變法”和第四目“南宋的偏安”構(gòu)成了北宋中期王安石變法的背景、內(nèi)容以及影響。本課的主要內(nèi)容是兩個時期面對不同的困局所進行的兩次變革。因而可以從課文知識內(nèi)容和知識邏輯關(guān)系方向提煉本課教學主題為“困局與革新”。這樣,鮮明合理的教學主題明確了,有利于打通核心素養(yǎng)和教學環(huán)節(jié),能幫助學生實現(xiàn)知識的有效整合,整堂課的思想內(nèi)涵也得以提升。

三、圍繞教學主題進行任務設計

首先,教師要考慮任務設計的整體性,聚焦核心問題,設計有效的學習任務,力求突破教學重難點。本人將本課學習任務設計為四個。任務1:結(jié)合已學知識和“五代十國”形勢圖以及五代政權(quán)更迭表,梳理宋朝建立之初面臨的困局,指出宋初統(tǒng)治者的破局之計;任務2:嘗試從不同角度來看待宋初制度變革的效果;任務3:宋初關(guān)于軍事方面的制度革新存在什么問題?王安石變法有什么顯著特點?其效果如何?任務4:從北宋初期的制度革新和王安石變法,我們可以得到哪些關(guān)于制度革新的啟示?

其次,任務設計要有情境性。《標準》指出:“學生要了解和認識歷史,需要了解、感受、體會歷史的真實境況和當時人們所面臨的實際問題,進而才能去理解歷史和解釋歷史。”在教學中教師要善于創(chuàng)設任務情境,讓學生在“真實”情境中感悟歷史邏輯。

在任務1中,我提供以下兩則材料,要求學生概括“五代十國”時期政治上的特點。

學生回答此問后,繼續(xù)提問:面對這些政治困局,宋太祖有什么破局之計?并指導學生在閱讀課文相關(guān)內(nèi)容的基礎(chǔ)上對宋初政治革新內(nèi)容進行敘述。通過材料將宋初政治革新置于特定的時空條件下考查,能夠把握相關(guān)史事的時間、空間聯(lián)系,進而認識宋初政治革新的必然性。在此過程中學生的時空觀念得以構(gòu)建,唯物史觀的滲透也順理成章。

在任務2中,為創(chuàng)設情境提供以下材料:

“吾宋制治,有縣令,有郡守,有轉(zhuǎn)運使”,以大系小,絲牽繩聯(lián),總合于上。雖其地在萬里外,方數(shù)千里,擁兵百萬,而天子一呼于殿陛間,三尺豎子,馳傳捧詔,召而歸之京師,則解印趨走,唯恐不及。

——蘇洵《嘉祐集》卷1《審勢》

今內(nèi)外上下,一事之小,一罪之微,皆先有法以待之。極一世之人志慮之所周浹,忽得一智,自以為甚奇,而法固已備之矣。是法之密也。雖然,人之才不獲盡,人之志不獲伸,昏然俯首一聽于法度,而事功日隳,風俗日壞,貧民愈無告,奸人愈得志。

——葉適《水心別集》卷10《實謀》

隨后教師提出問題:蘇洵和葉適如何看待宋初的政治變革?你如何評價宋初的政治變革?讓學生從不同角度看待宋初加強中央集權(quán)的效果,在此基礎(chǔ)上教師指導學生對宋初政治變革進行評價。在過程中學生學會從史料中提取有效信息,進而提出自己的歷史認識,史料實證意識得以落實,同時在唯物史觀下學會一分為二看待歷史現(xiàn)象。

再次,任務設計要基于素養(yǎng)水平層次,注重遞進性。《標準》將五個方面學科核心素養(yǎng)分別做了四個等級的水平劃分。通過對歷史解釋四個等級水平要求的解讀,對之進行提煉:第一層次聚焦學生對歷史的一般性概述、簡述;第二層次聚焦學生運用史料、術(shù)語及其他學科知識概述、簡述歷史;第三層次主要聚焦學生對不同歷史解釋(歷史認識、歷史觀點或歷史結(jié)論)的辨析及運用史料、術(shù)語、理論進行歷史解釋;第四層次主要強調(diào)學生在第三水平基礎(chǔ)上形成富有獨到見解的歷史解釋。

按照以上解讀和提煉,在任務3中,本人提供以下材料:

今介甫為政,盡變更祖宗舊法,先者后之,上者下之,右者左之,成者毀之,棄者取之,砣砣焉窮日力,繼之以夜,而不得息。使上自朝廷,下及田野,內(nèi)起京師,外周四海,士、吏、兵、農(nóng)、工、商、僧、道無一人得襲故而守常者,紛紛擾擾,莫安其居。

——司馬光《傳家集》卷60《與王介甫書》

二三年間,開闔動搖,舉天地之內(nèi),無一民一物得安斯所……數(shù)十百事交舉并作,欲以歲月變化天下。

——劉摯《忠肅集》卷3《論助役法分析第二疏》

設置遞進性的學習任務:司馬光和劉摯對王安石變法的態(tài)度是什么?司馬光和劉摯指出變法存在哪些問題?司馬光和劉摯為什么會有這樣的看法?你怎么看司馬光和劉摯對變法的評價?第一問區(qū)分史實與解釋,第二問則是分辨解釋的異同,第三問評析解釋說明原因,第四問驗證觀點提出新解。這樣的設計符合高一學生的認知水平,歷史解釋素養(yǎng)的培養(yǎng)做到了步步推進,層層落實。

最后,任務設計中融入思維性,使學生能夠深度理解歷史問題。在任務4中設計問題:從北宋初期的制度革新和王安石變法,我們可以得到哪些關(guān)于制度革新的啟示?在解決這一任務的過程中,不僅進一步強化歷史解釋方面的培養(yǎng),學生也能感悟王安石等政治家致力改革的勇氣和高度的社會責任感,家國情懷油然而生。

主題教學既可以實現(xiàn)所學知識的有效整合與建構(gòu),又有利于思維培養(yǎng)的完整全面,更能有效地凝練與落實歷史核心素養(yǎng),是破解當前高中歷史課堂困境的有效途徑。本篇文章僅為本人在主題教學中的一些實踐和思考,如何通過主題教學更有效地提升課堂效率,培養(yǎng)核心素養(yǎng),需要大家進一步探索。

參考文獻

[1]中華人民共和國教育部.普通高中歷史課程標準(2017年版)[S].北京:人民教育出版社,2018:4,48.

[2]徐藍.關(guān)于歷史學科核心素養(yǎng)的幾個問題[J].課程·教材·教法,2017(10).

[3]譚方亮.歷史主題教學的思考[J].中學歷史教學,2016(6).

[4]譚方亮.復習課如何上出“新”意:以《羅馬法的起源與發(fā)展》一課為例[J].中學教學參考,2020(7).

[5]何成剛.優(yōu)化歷史解釋素養(yǎng)水平劃分的思考[J].歷史教學:中學版,2018(10).

[6]張勝平.指向核心素養(yǎng)的歷史教學問題設計[J].歷史教學,2019(21).