基于學科理解的化學概念轉變教學的設計與思考

王華

摘要:以概念轉變理論為基礎,基于對溶液這一核心概念的理解,通過強化學科理解統領溶液概念的教學。對概念轉變教學的理解主要從三方面進行探討:從地位、內容、方法、科學精神的培養等方面確定教學目標;基于對概念本原性和結構化的理解,探究概念轉變教學的不同路徑和流程;對化學特有的認識方式、研究方法、學科思維、科學探究的理解。通過對溶液這一概念的教學與反思,促進對化學概念的深度理解、有效轉變。

關鍵詞:概念轉變;學科理解;化學教學

文章編號:1008-0546(2021)05-0053-04中圖分類號:G632.41文獻標識碼:B

doi:10.3969/j.issn.1008-0546.2021.05.014

化學概念是課程內容的重要組成部分,是化學知識的“骨架”⑴。初中是學生形成化學概念意識、掌握概念學習方法的關鍵時期。教師要對化學學科知識及其思維方式和方法有本原性、結構化的認識⑵,以幫助學生實現從前概念向科學概念的有效轉變。現以人教版初中化學下冊第九單元“溶液的形成”為例,從學科理解的視角談化學概念轉變教學的實施。

一、明確概念轉變教學目標

對溶液這一核心概念深入理解的過程就是教學目標逐漸明確的過程。

1.厘清溶液在初中化學教學中的地位

“溶液”屬于課程內容一級主題“身邊的化學物質”中“水與常見的溶液”單元內容。初中化學教學中始終貫穿著溶液的“身影”,上冊教材中不僅有硫酸銅溶液、澄清石灰水、過氧化氫溶液、酚猷溶液、稀鹽酸等溶液的出現,更有第四單元《水的凈化》中不溶性雜質和可溶性雜質的認識和區分。下冊教材中在學習金屬與酸、金屬與鹽溶液反應的基礎上,第九單元設置了對溶液這一核心概念的專題教學,形成對“溶液”概念的科學理性認識。在后期酸堿鹽的學習中更是從宏觀辨識與微觀探析方面對溶液特別是溶液間的反應進行了更加深入的研究,體現了從感性到理性、從特殊到一般、從宏觀到微觀、從定性到定量的探究與呈現過程。

2.明確溶液概念轉變的教學目標

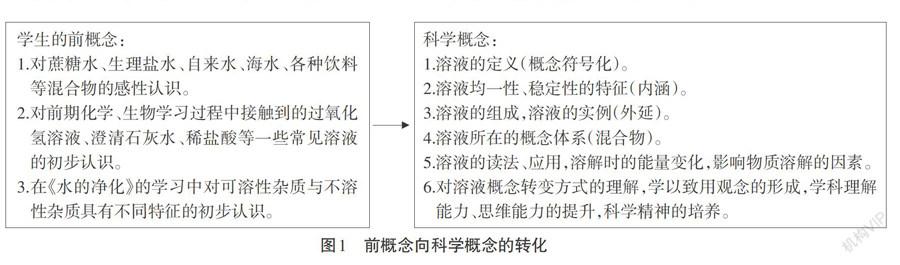

學生在日常生活中接觸過不少溶液,在前期的化學學習中也已學習過一些常見溶液,但學生對溶液仍然處于初步認識階段,對于溶液的本質特征的了解還不夠深入,需要將零散知識(前概念)向科學概念進行轉變,建立起對溶液概念的系統認識。這需要教師在深入理解的基礎上,根據溶液這一概念的特征,準確把握概念的內涵和外延,厘清概念之間的關系,形成具體的概念轉變的教學目標,見圖1。

二、明晰概念轉變教學思路

化學概念轉變的教學要基于化學學科理解,要求教師在化學課堂教學中重視學科本原性和結構化問題,從而逐漸明晰溶液概念轉變的思路。

1.基于本原性理解,探究概念轉變教學的不同路徑

概念具有名稱、定義、實例和屬性四個方面的特征,基于對溶液這一概念本原性的理解,進行科學概念形成不同路徑的探究活動。見圖2,內圈是“概念實例-概念屬性-概念名稱和定義-概念體系和應用”的方式,主要體現從溶液的實例中概括出溶液概念的內涵,進而符號化的以“歸納”為主的探究活動。外圈則是以“概念屬性-概念實例T概念名稱和定義-概念體系和應用”的解釋驅動探究活動,能夠促進學生對概念的理解,為學生提供“假說一演繹推理”的機會⑶。

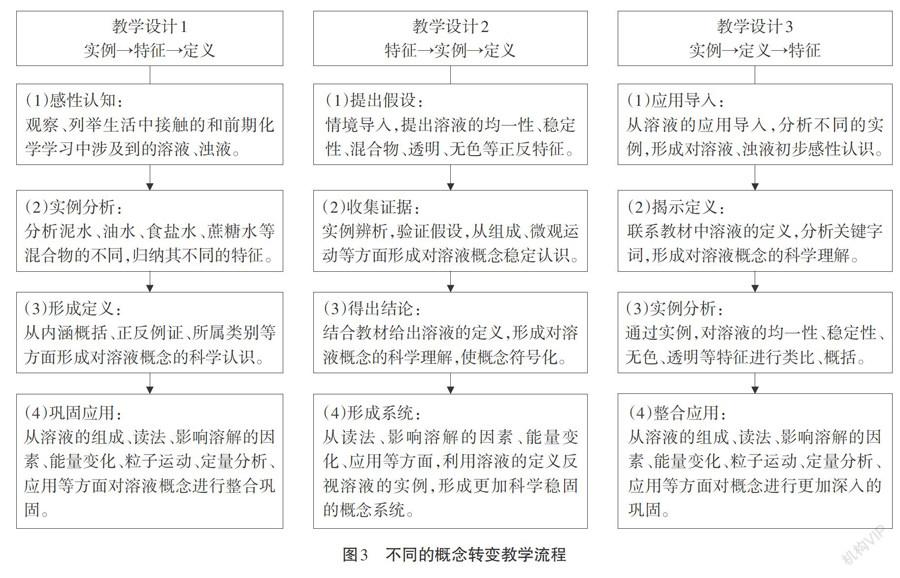

2.圍繞結構化認識,探究概念轉變教學的不同流程

對概念轉化策略的深度理解可以幫助我們更好地進行教學設計,圖2中根據概念特征設計的轉化思路,可以從不同的環節開始,體現出“教無定法,教學有法”的特點。筆者根據溶液概念的特點設計出三種不同的簡要教學流程,通過“同課異構”來詮釋不同的概念轉化方式,見圖3。

當然,概念轉變也不一定局限于三種方式,概念的任何一個方面都可以作為活動的開始,這也體現出化學概念的形成是一個螺旋上升的進階過程。

三、優化概念轉變教學設計

化學核心概念的建立來源于對化學知識的全面認識和深刻理解,只有對化學知識進行總結歸納概括,對方法進行提煉,學科知識才能得以融會貫通。

1.對“比較一分類”認識方式的理解

化學知識很大一部分被組織在一系列相互關聯的分類系統中,這些分類系統濃縮和系統化了大量化學物質和化學性質⑷。在溶液的教學中,利用比較可以明確溶液與其它混合物、純凈物的不同,找出物質間的相同點和不同點,從而更加有利于對概念的理解和有效掌握。我們可以利用生活中常見的正反例證進行比較,然后通過概括、歸納、分類來獲得對溶液這一概念結構化的認識和理解,將化學知識關聯起來, 形成有機的整體⑸,見圖4。

2.對“定性一定量”研究方法的理解

從溶解性到溶解度,從酸堿性到酸堿度,體現出化學從定性研究到定量研究的重要思想和方法。在學習中,可以引導學生閱讀教材上“資料卡片”的相關內容,從微粒直徑的角度進一步去具體理解濁液、溶液。這也是對溶液這一核心概念的本原性的認識和理解,可以形成對化學學科知識及其思維方式和方法的深層次認識⑹,如圖4中定量理解相關部分。設計本課練習時,可以設計“鐵粉與硫酸銅溶液恰好完全反應后溶液的成分”“過量的鐵粉加入到硫酸銅溶液后溶液的成分”“鐵粉加入到過量的硫酸銅溶液后溶液的成分”等問題,來讓學生體會反應物量的不同導致溶質種類多少的不同,從而形成對溶液質量的初步理解與認識。還可以設計“鐵粉是否為溶質”這一問題,促進對“溶質”這一概念的深入理解。

3.對“宏觀-微觀-符號”學科思維的理解

從宏觀辨識到微觀探析,再到符號定位,體現出化學的學科特點。在這一課題的教學設計中,教者如能引導學生從“宏觀一微觀一符號”的角度去理解溶液這一概念,會更加有利于教學的實施,見表1。

教師首先應從宏觀上讓學生體驗認識溶液的均一性、穩定性等特征,理解與濁液的不同。在此基礎上引導學生用微觀的視角去探析微粒的運動、作用力,進而去解釋宏觀特征,然后讓學生試著去書寫溶液各成分的符號,讓學生體會到分子與分子間、分子與離子間相互運動的不同。還可以從宏觀、微觀、符號等角度區別“溶解”與“熔化”這兩個概念,以加深學生對溶液的理解。

4.對“實踐一創新”科學探究的理解

在探究液體間能否互溶時,原有實驗是將酒精加到高鎰酸鉀溶液中,由于酒精密度比水小,一開始有分層現象,振蕩后水和酒精互溶,溶液顏色均勻,不分層,見圖5。

這個實驗中水和酒精互溶時速率較快,能不能改變一下加入試劑的順序,達到不一樣的效果呢?

步驟1在高鎰酸鉀固體中加入酒精,觀察到高鎰酸鉀不溶于酒精。

步驟2在上述試管中分次逐滴滴加蒸餡水,振蕩、觀察。

現象:隨著水的逐漸增加,溶液的顏色由淺入深, 漸漸變紅。

上述實驗使用的藥品沒變,只是改變了一下加入試劑的順序,就可以觀察到由少到多的水與酒精互溶的過程。通過改變實驗順序的活動,引發學生思考, 體會到相同的藥品、不同的步驟產生不一樣的效果, 從而培養學生實踐能力和創新精神。

再如,可以通過體積大體相同的硫酸銅溶液和硫酸銅晶體分別和相同的鐵絲反應,增進學生對溶液加快化學反應速率的理解,讓學生體會溶液在化學反應中的重要作用,見圖7。

四、化學概念轉變教學的反思

1.教師的學科理解是概念教學的重要前提

理解是實施教學的基礎。教師對學科知識的理解、課程組成的理解、課程中課標、教材等的理解都是其實施教學的前提⑺。學科教學能力的提升是建立在教師個人對學科的整體理解的基礎上的⑻。在實際的化學教學過程中,很多老師不知道怎樣從本原性、結構化上去理解溶液的概念,影響著教學的效率。本節課中,教師不僅有對溶液概念的均一性、穩定性、溶液實例等本原性的理解,還有對溶液知識間關系的結構化理解,更有化學學科特有的思維方式方法、核心觀念的理解。由此可見,只有對溶液這一概念進行深入理解,才能更有效地實施教學。

2.促進概念的有效轉變是教學的基本目標

實現溶液前概念向科學概念的轉變是一個不斷進階的過程,是本節課的基本目標。本節課對“溶液”這一核心概念不同轉化途徑的研究,是基于教師對“溶液”概念的深刻理解,基于對學情的準確把握,要以學生學科核心素養的發展為教學目標。促進學生前概念到科學概念轉化的過程中不僅僅是記住“溶液”概念的名稱、定義和實例,更有學生對溶液這一概念由淺入深、由感性到理性的理解,以教師的學科理解促進學生的深入理解,從而促進學生對“溶液”這一概念的有效轉變。

3.以深入的學科理解統領概念轉變教學

從學科理解的角度進行概念轉變的研究,反映了化學教育更加注重教給學生如何通過思考獲得科學概念,不僅包括知識結構的豐富,同時包含思維活動的訓練⑼。我們需要以學科理解統領化學概念教學, 優化概念轉變教學設計。同時,化學概念的理解不僅僅停留在化學教學的設計階段,化學教學的實施過程也是對化學學科進一步深入理解的過程,學科理解貫穿著教學的全過程,對概念轉變教學的研究也會增進化學學科的理解。

參考文獻

[1]中華人民共和國教育部.義務教育化學課程標準(2011年版)[S].北京:北京師范大學出版社,2012:55

[2]中華人民共和國教育部.普通高中化學課程標準(2017年版)[S].北京:人民教育出版社,2018:76.

[3]盧姍姍,畢華林.解釋驅動探究促進學生化學概念理解的研究[J].化學教育,2016,37(21):29-35

[4]王偉,王后雄.學科核心素養視域下的化學學科本質理解:意義與視角[J].化學教學,2019(11):3-8

[5][6]鄭長龍.化學學科理解與“素養為本”的化學課堂教學[J].課程·教材·教法,2019(9):120-125

[7]王偉,王后雄.聚焦學科核心素養的教師學科理解:內涵、問題及研究向度[J].西華師范大學學報(哲學社會科學版),2019(2):109-113

[8]王云生.教師的“學科理解”能力及其提升[J].基礎教育課程,2019(24):72-77

[9]盧姍姍,畢華林.從“概念轉變”到“概念理解”科學概念學習研究的轉向[J].化學教育.2018,39(1):15-18