基于“素養為本”的教學設計與實施以“含氯消毒劑”的項目式教學為例

陳允任 寧燕丹

摘要:以“科學地認識和使用含氯消毒劑”為項目學習主題,通過探究氯水中起殺菌消毒的物質、探究“84”消毒液的主要成分、探究高效使用“84”消毒液的條件等活動,幫助學生認識氯水和次氯酸的性質,發展運用化學知識解釋生活問題的能力,提高學生科學探究的能力,形成一般探究思路。

關鍵詞:含氯消毒劑;科學探究;項目式教學

文章編號:1008-0546(2021)05-0036-04中圖分類號:G632.41文獻標識碼:B

doi:10.3969/j.issn.1008-0546.2021.05.009

一、內容分析

“氯及其化合物”是高中化學必修課程中的核心內容之一。氯元素是典型的非金屬元素,氯氣和含氯化合物在生產、生活等各方面應用廣泛。對“氯及其化合物”進行2課時的項目式教學,更能體現本單元豐富的化學學科核心素養發展價值。

本項目第一課時學習了氯原子的結構、氯氣的物理及化學性質;本課例作為第二課時,主要承載氯氣的應用、次氯酸的主要性質兩部分內容。含氯消毒液的教學功能與價值有三方面:(1)增強對含氯化合物的性質的理解和應用;(2)基于物質性質理解化工產品制備原理和使用方法的能力,發展科學探究能力;(3)能在生活中運用化學知識解讀說明書,分析產品的成分和性質,根據產品性質理解使用方法和注意事項,培養公民的基本科學素養。

二、學情分析

1.已有認知結構分析。“氯及其化合物”是人教版化學必修1第二章第二節的學習內容。第一章學習內容包括物質的分類及轉化、離子反應、氧化還原反應, 第二章第一節的學習內容是鈉及其化合物。學生在第一章學習中,已經知道不同類別物質之間的轉化、離子反應、氧化還原反應是認識物質性質與物質轉化的三個重要角度。在“鈉及其化合物”的學習中,通過探究實驗“鈉與水的反應”,學生已經經歷過“預測-方案-證據-結論”的一般探究思路。在“氯及其化合物”的第一課時,學生認識了氯原子的結構、氯氣的物理性質及化學性質,對氯元素、含氯物質的性質有了初步的認識。

2.現有認知能力分析。在已有認知結構的基礎上,“氯及其化合物”第二課時可引導學生從氯氣性質的角度認識氯氣的應用,通過物質性質、物質檢驗等實驗探究進一步認識次氯酸的性質與應用,鞏固一般探究思路。次氯酸及其鹽是消毒產品、漂白產品的主要成分,實際生活中,要在適宜條件下貯存、使用消毒產品、漂白產品,才能發揮最好的效果。對含氯消毒劑貯存、使用條件的探究,有利于幫助學生提高系統分析問題的能力,發展科學思維。

3.認知情感分析。從第一課時氯氣的結構與性質,到第二課時氯氣的應用、次氯酸的性質與應用,體現了結構決定性質,性質決定用途的化學觀念,也充分體現了化學與生活是緊密聯系的,化學為生產生活做出了重要貢獻。

三、課標解讀

1.根據《普通高中化學課程標準(2017年版)》“常見的無機物及其應用”主題“非金屬及其化合物”的內容要求,在學習“氯及其化合物”內容時,要結合真實情境中的應用實例或通過實驗探究,了解氯及其重要化合物的主要性質,認識這些物質在生產中的應用⑴。

2.根據學業要求,要“能從物質類別、元素價態的角度,依據復分解反應和氧化還原反應原理,預測物質的化學性質和變化,設計實驗進行初步驗證,并能分析、解釋有關實驗現象”“能根據物質的性質分析實驗室、生產、生活及環境中的某些常見問題,說明妥善保存、合理使用化學品的常見方法”⑵。

四、教學目標

以含氯化合物的性質、科學探究能力、運用化學知識解釋生活問題的能力為重點,制定以下項目教學目標:

1.通過含氯物質及其轉化關系,利用氯水和次氯酸的性質分析氯氣消毒自來水的反應原理,掌握常見含氯消毒劑的制備方法,建立物質性質與物質用途的關系,發展學生宏觀辨識與微觀探析的核心學科素養。

2.通過驗證自來水消毒過程中起作用的微粒、探究“84”消毒液的組成和使用條件等多組實驗,建立、鞏固并落實“預測-方案-證據-結論”的一般探究思路,發展學生物質性質的實驗探究設計水平,以及科學探究與創新思維。

3.通過探討主要成分、解讀使用說明、尋找使用條件、歸納貯存條件、分析生活實例等“84”消毒液的相關問題,了解產品生產與使用需要考慮的因素,學會科學地使用含氯消毒劑,樹立生活中的化學意識及其對化學價值的認識,發展學生的科學態度與社會責任。

五、設計思路

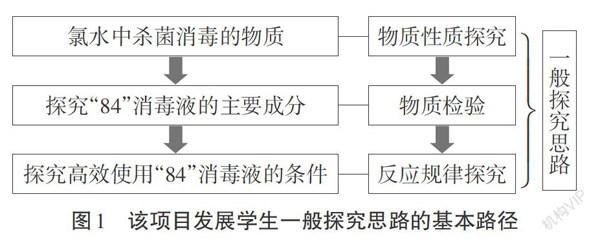

1.以發展學生問題意識和科學探究能力作為本節的核心目標。對于高一的學生,經過一學期的學習,具有一定的科學探究能力,本項目擬通過多組不同類型的實驗探究進一步發展學生的科學探究能力⑶(圖1)。“84”消毒液的有效成分是次氯酸鹽,相比于次氯酸鹽,氯氣是學生更為熟悉的物質。氯氣在很長一段時間里被用作自來水的消毒劑,氯水中真正起消毒作用的物質是次氯酸,可以通過探究氯水中起消毒作用的物質,引導學生發現次氯酸及次氯酸鹽的消毒作用,進而引出“84”消毒液,該過程體現物質性質探究的思路方法。隨后,探究“84”消毒液主要成分體現了物質檢驗的思路方法,由此,通過不同類型的探究實驗,幫助學生形成一般探究思路,為今后的學習不同類型探究實驗打下基礎。相關研究表明,溫度、pH、光照和濃度都會影響“84”消毒液的消毒效果,本項目在探究影響“84”消毒液使用效果的因素實驗中將以濃度、溫度和pH作為實驗變量。

2.融合多種教學方式與手段,體現化學學科的教學特色。化學實驗不僅是學習化學的手段,更是化學學習的重要內容,本課圍繞“84”消毒液創設了多個真實情境,引導學生通過提出猜想、設計方案、分組討論、實驗探究、小組匯報等學習方式和教學手段,推進學生對氯氣應用、次氯酸性質與應用的認識,建立“預測-方案-證據-結論”的一般探究思路,培養學生科學探究的能力。課后設置以“消毒劑”為關鍵詞網上搜集整理相關資料,以及分析探究“消毒劑能否混合使用?”的延伸任務,體現信息技術與化學教學的融合, 進一步引導學生運用所學的知識、分析問題的思路去解決真實的問題,實現深度學習。

六、教學流程

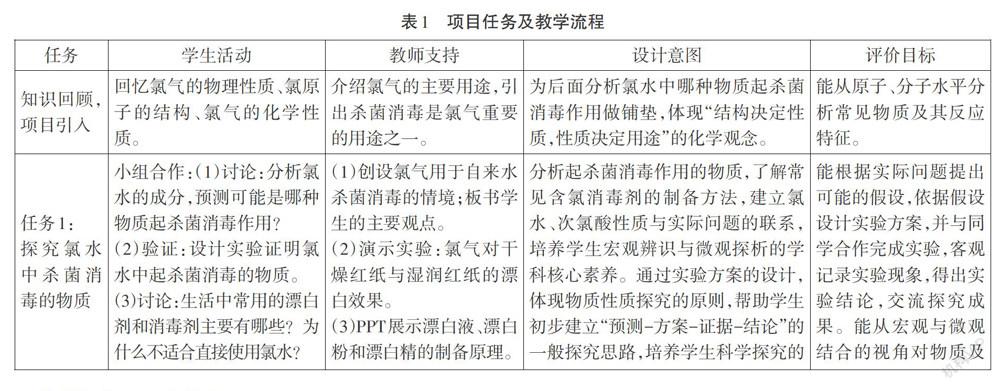

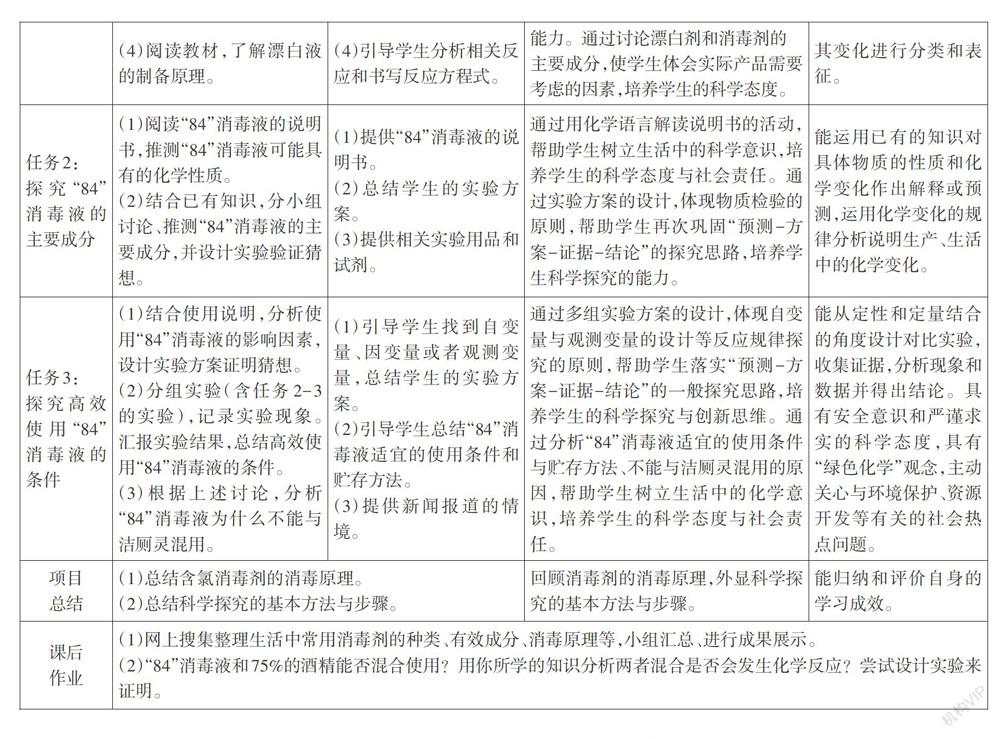

教學流程見表1。

七、教學反思

化學與生活息息相關,倡導課堂與真實生活問題相結合。本項目教學設計了3個學習任務,將氯的性質與用途融入到“科學認識和使用含氯消毒劑”為主題的教學當中,采用小組合作學習的方式,開展以化學實驗為主的多種探究活動,培養學生運用已有知識或信息去推測物質可能具有的性質的證據推理意識, 以化學的視角科學地認識、使用化學產品,建立具有安全意識和嚴謹求實的科學態度。

任務1探究氯水中殺菌消毒的物質中,學生能夠根據相關物質的性質解釋自來水的消毒、設計實驗驗證次氯酸的強氧化性,討論生活中漂白劑和消毒劑的主要成分可能是什么時,學生根據酸性物質能與堿反應,提出將氯水轉化為次氯酸鹽,說明學生能根據氯元素的價態為+1價,判斷CIO-同樣可能具有強氧化性,表明學生具備了分析物質性質的角度與方法,利用物質性質解釋生活問題的能力。任務2和任務3中學生能夠依據問題準確判斷自變量,尋找觀測變量, 解釋實驗現象,進而推出結論,說明學生形成了一般對比、探究實驗的設計思路。

任務1討論生活中漂白劑和消毒劑的主要成分是否為氯水,任務2根據說明書推測化學性質、任務3根據實驗結果歸納貯存條件時,學生均能根據物質性質解決實際生活問題,說明學生成功建立了生活中的化學意識。

本項目在任務3多變量的實驗探究中,采用分組實驗的方式展開學生實驗,既節省了時間,也成功探究了影響使用“84”消毒液的因素。但本項目在各小組實驗后沒有充分的時間討論、小結一般探究思路, 沒有外顯不同類型實驗設計的基本原則,這可能導致學生對一般探究思路的印象不夠深刻。

八、案例說明

1.基于核心素養,實現“教-學-評”一體化

本項目設置了多個真實情境,學生通過小組提/11猜想,接著討論得出探究方案,然后通過實驗獲取證據支持觀點,這既是學生運用氯氣的性質、次氯酸的性質解釋其應用的過程,更是運用化學知識解決“探究氯水中殺菌消毒的物質”“探究'84'消毒液的主要成分”“探究高效使用“84”消毒液的條件”等真實問題的過程,在這個過程中,學生主要發展了宏觀辨識與微觀探析、科學探究與創新意識、科學態度與社會責任的學科核心素養。在多個情境分析與多組實驗探究中,學生表現出能從物質類別、元素價態的角度預測、理解物質的性質,能設計實驗、分析解釋有關實驗現象得出結論、能根據物質性質分析消毒劑的貯存與合理使用的方法,達到了學業質量標準的要求。課后設置資料搜集整理、獨立設計實驗方案的評價任務, 以引導學生歸納總結、運用分析思路解決其他真實問題。

2.活動層層遞進,實現深度學習

本項目在第一課時認識了氯氣結構與性質的基礎上,主要圍繞“氯水中殺菌消毒的物質是什么”“'84'消毒液的主要成分是什么”“什么條件下能實現'84'消毒液的高效使用”展開討論與探究。“氯氣具有強氧化性,是不是氯氣起消毒作用?如何證明是次氯酸起消毒作用?”“如何利用物質轉化,更好貯存消毒劑?”“‘84消毒液的主要成分是什么?如何證明你的猜想?”“哪些因素會影響'84'消毒液的使用效果?如何證明你的猜想?”等問題的設置環環相扣、層層遞進,在多組探究中提出猜想、小組討論、進行實驗、尋找證據支持觀點,學生對含氯消毒劑有了深入的思考與系統的認識,也發展了合作探究的能力和科學思維,實現了深度學習。

3.教學方式多樣,學生主體參與

本項目設計了物質性質探究、物質檢驗探究、反應規律探究等不同類型的實驗探究任務,全程采用學生討論與實驗探究相結合的方式,課上鼓勵學生提:I*.猜想、設計并實施方案、獲得支持觀點的證據,組織學生展示實驗結果,課后組織學生再通過網絡上搜集消毒劑的相關資料,匯總整理再展示,再獨立設計實驗方案探究真實問題,教師僅做引導者,充分體現了學生的學習主體地位。

參考文獻

[1][2]中華人民共和國教育部.普通高中化學課程標準(2017年版)[S].北京;人民教育出版社.2018

[3]王磊.基于學生核心素養的化學學科能力研究[M].北京:北京師范大學出版社,2017