“三有”好習(xí)慣,助力學(xué)生學(xué)會(huì)學(xué)習(xí)

李方紅 龔全衛(wèi) 董順

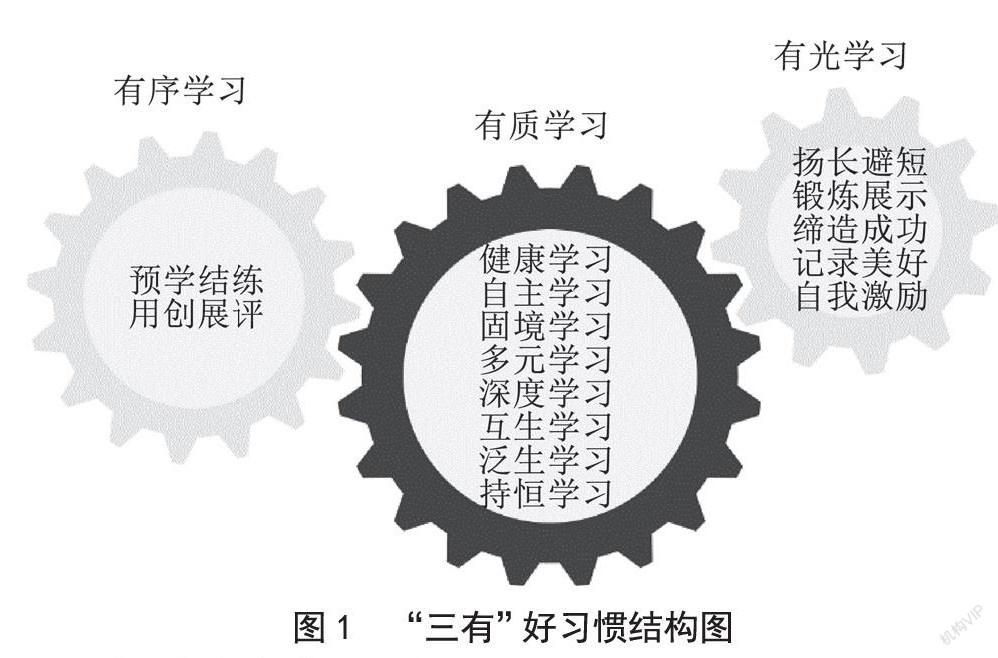

[摘要] 教學(xué)實(shí)踐中,學(xué)生存在點(diǎn)散、隨性與單維培養(yǎng)等學(xué)習(xí)習(xí)慣偏移,因而系統(tǒng)性、常態(tài)性、生態(tài)性的習(xí)慣結(jié)構(gòu)構(gòu)建勢(shì)在必行。通過(guò)預(yù)學(xué)結(jié)練用創(chuàng)展評(píng)的有序習(xí)慣,健康、自主、固境、多元、深度、互生、泛在、持恒學(xué)習(xí)的有質(zhì)習(xí)慣,揚(yáng)長(zhǎng)避短、鍛煉展示、締造成功、記錄美好、自我激勵(lì)相結(jié)合的有光習(xí)慣,助力學(xué)生有效學(xué)習(xí)、健康成長(zhǎng)。

[關(guān)鍵詞] 學(xué)習(xí)習(xí)慣;“三有”好習(xí)慣;學(xué)會(huì)學(xué)習(xí)

學(xué)習(xí)習(xí)慣是進(jìn)行高質(zhì)量學(xué)習(xí)的知、情、意、行的過(guò)程,包括知道該怎樣做、愿意這樣去做、堅(jiān)持這樣去做,最終得到情感上的滿足。學(xué)會(huì)學(xué)習(xí)即學(xué)生知道學(xué)習(xí)的價(jià)值,按照科學(xué)、高質(zhì)的行為活動(dòng)程序展開(kāi)學(xué)習(xí)活動(dòng),并內(nèi)化為一種自然、自動(dòng)、自主化的行為,養(yǎng)成良好的學(xué)習(xí)習(xí)慣。落實(shí)立德樹(shù)人根本任務(wù),應(yīng)以核心素養(yǎng)為導(dǎo)向,重慶市巴蜀小學(xué)以課堂教學(xué)為主陣地,以學(xué)生一日高質(zhì)量成長(zhǎng)為抓手,發(fā)展學(xué)生學(xué)習(xí)習(xí)慣,助力學(xué)生更好成長(zhǎng)。

一、學(xué)習(xí)習(xí)慣培養(yǎng)的偏移

自主發(fā)展素養(yǎng)是三大核心素養(yǎng)的核心,文化基礎(chǔ)為自主發(fā)展奠基,社會(huì)參與是學(xué)生自主發(fā)展素養(yǎng)的衍生與運(yùn)用。而學(xué)會(huì)學(xué)習(xí)素養(yǎng)又是自主發(fā)展素養(yǎng)的核心,是學(xué)生未來(lái)更好成長(zhǎng)的關(guān)鍵能力。質(zhì)言之,學(xué)習(xí)習(xí)慣是提升學(xué)會(huì)學(xué)習(xí)素養(yǎng)(以下簡(jiǎn)稱“學(xué)會(huì)學(xué)習(xí)”)的重要法寶,原因在于學(xué)習(xí)規(guī)律下行為程序的反復(fù)量的累積最終指向?qū)W會(huì)學(xué)習(xí)質(zhì)的提升。如養(yǎng)成記筆記的習(xí)慣,日積月累,學(xué)生會(huì)形成有序思考、系統(tǒng)思維的好品質(zhì)。而在現(xiàn)實(shí)中,學(xué)習(xí)習(xí)慣的培養(yǎng)存在諸多偏移,亟待歸正。

(一)點(diǎn)散培養(yǎng):缺乏系統(tǒng)性

很多教師或家長(zhǎng)知道學(xué)習(xí)習(xí)慣對(duì)學(xué)會(huì)學(xué)習(xí)的價(jià)值,但對(duì)什么是學(xué)習(xí)習(xí)慣、學(xué)生應(yīng)該養(yǎng)成哪些良好的學(xué)習(xí)習(xí)慣,以及怎樣養(yǎng)成良好的學(xué)習(xí)習(xí)慣,還缺乏系統(tǒng)的認(rèn)知。如有的小學(xué)教師每學(xué)期都在不斷地變更學(xué)習(xí)習(xí)慣的內(nèi)容與培養(yǎng)措施。朝令夕改,學(xué)生無(wú)所適從。再加上家長(zhǎng)也有一套自己的習(xí)慣培養(yǎng)的方法,多向用力,反而造成合力最小。這些偏移集中反映為點(diǎn)散式培養(yǎng),缺乏科學(xué)性認(rèn)知,缺乏系統(tǒng)性規(guī)劃,缺乏多方合力共育的行動(dòng)。

(二)隨性培養(yǎng):缺少堅(jiān)持性

心理學(xué)研究表明,習(xí)慣的培養(yǎng)至少要堅(jiān)持21天才可能內(nèi)化為一種自動(dòng)化的行為。現(xiàn)實(shí)中,很多習(xí)慣的培養(yǎng)只出現(xiàn)在規(guī)劃表中,只存留在激情燃燒的歲月里。如數(shù)學(xué)學(xué)習(xí)錯(cuò)題的整理習(xí)慣非常重要,但學(xué)生往往很難堅(jiān)持每天抄寫(xiě)不會(huì)做的題,并進(jìn)行分類整理,同時(shí)深入地剖析錯(cuò)因,對(duì)錯(cuò)因進(jìn)行大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),找出核心錯(cuò)因,采取有針對(duì)性的措施予以解決。這確實(shí)需要常態(tài)化的堅(jiān)守,而不僅是認(rèn)知上的覺(jué)醒。

(三)單維培養(yǎng):缺失生態(tài)性

有的教師和家長(zhǎng)僅關(guān)注學(xué)習(xí)本身,卻忽視了學(xué)習(xí)的良好生態(tài)的構(gòu)建。實(shí)際上,學(xué)習(xí)是一系列生理參與基礎(chǔ)上的心理認(rèn)知過(guò)程,受到非認(rèn)知、認(rèn)知、身心狀況,學(xué)校、家庭、社會(huì)、文化等環(huán)境因素的影響。由此,學(xué)習(xí)習(xí)慣的培養(yǎng)還應(yīng)關(guān)注學(xué)生健康的身體、良好環(huán)境氛圍的構(gòu)建等。同時(shí),學(xué)習(xí)習(xí)慣的培養(yǎng)不僅是課堂上學(xué)習(xí)時(shí)應(yīng)該關(guān)注的事,還應(yīng)該在課外生活中予以關(guān)照。此外,學(xué)習(xí)習(xí)慣的培養(yǎng)也應(yīng)該在縱向歷程中持開(kāi)放生成的心態(tài),在學(xué)習(xí)、研究與評(píng)價(jià)中不斷改進(jìn)優(yōu)化。

綜上,關(guān)注習(xí)慣培養(yǎng)的系統(tǒng)性、常態(tài)性、生態(tài)性成為習(xí)慣培養(yǎng)糾偏歸正的主題。

二、“三有”好習(xí)慣的內(nèi)涵與結(jié)構(gòu)

學(xué)習(xí)的過(guò)程本質(zhì)上就是感官獲取信息,并將信息輸入大腦進(jìn)行認(rèn)知同化、順應(yīng)、平衡加工的過(guò)程,涉及一系列記憶、理解、想象、抽象等心理。最終,在實(shí)踐中將相關(guān)認(rèn)知程序轉(zhuǎn)化為行為程序,進(jìn)而分析與解決問(wèn)題。建構(gòu)主義關(guān)注情境的構(gòu)建、學(xué)生自主的意義建構(gòu)、社會(huì)合作的構(gòu)建等,強(qiáng)調(diào)讓學(xué)生完整經(jīng)歷、真實(shí)探究。人本主義則關(guān)注學(xué)生健全人格的發(fā)展、生命的完整成長(zhǎng),關(guān)注認(rèn)知與情感的融通與互生。質(zhì)言之,學(xué)習(xí)需要有一個(gè)合乎規(guī)律的縱向生發(fā)過(guò)程,橫向的深度加工過(guò)程,以及周向的驅(qū)動(dòng)、影響、助推、保障等支持過(guò)程。

我們認(rèn)為,“三有”好習(xí)慣包括讓學(xué)生學(xué)會(huì)學(xué)習(xí)、提升學(xué)習(xí)效率、提升學(xué)習(xí)質(zhì)量。這三大過(guò)程可以概括為有序?qū)W習(xí)、有質(zhì)量學(xué)習(xí)(以下簡(jiǎn)稱“有質(zhì)學(xué)習(xí)”)、有光亮學(xué)習(xí)(即情感上體現(xiàn)的一種成就感、效能感、幸福感等。以下簡(jiǎn)稱“有光學(xué)習(xí)”)。有序?qū)W習(xí)保障學(xué)習(xí)按符合心理學(xué)規(guī)律的認(rèn)知加工步驟有序展開(kāi),確保學(xué)習(xí)的基本質(zhì)量;有質(zhì)學(xué)習(xí)強(qiáng)調(diào)每個(gè)環(huán)節(jié)的深度加工,提升了學(xué)習(xí)的質(zhì)量;有光學(xué)習(xí)則通過(guò)學(xué)生自省、他者評(píng)價(jià),累積良好的情感體驗(yàn),進(jìn)而促進(jìn)學(xué)生自發(fā)投入常續(xù)的學(xué)習(xí)活動(dòng)中(如圖1)。

(一)有序?qū)W習(xí)習(xí)慣

任何學(xué)科,各種類型的學(xué)習(xí),總體上都包括“預(yù)、學(xué)、結(jié)、練、用、創(chuàng)、展、評(píng)”八大環(huán)節(jié),這八大環(huán)節(jié)并非線性的僵化關(guān)系,而是相互立體交織的存在關(guān)系,而且并非所有的學(xué)習(xí)都必須經(jīng)過(guò)這八步,這僅是具體情境、具體目標(biāo)下學(xué)習(xí)的大體歷程。

以數(shù)學(xué)學(xué)習(xí)為例,新知探究往往是數(shù)學(xué)規(guī)律發(fā)現(xiàn)的復(fù)演,旨在讓學(xué)生完整經(jīng)歷建構(gòu)的過(guò)程,滲透相關(guān)數(shù)學(xué)思想,培養(yǎng)核心素養(yǎng),所以一般不需要預(yù)習(xí)。這里的預(yù)習(xí)更多指一種準(zhǔn)備。比如說(shuō),課間休息喝水、上洗手間、遠(yuǎn)眺,提前兩分鐘準(zhǔn)備好書(shū)、筆記本、文具盒。課前靜息一分鐘;課堂上學(xué)習(xí)要做好“靜、序、勤”,即身心專注,有序思考,認(rèn)真看、聽(tīng)、做、說(shuō)、記等。總結(jié)復(fù)習(xí)則要做到及時(shí)復(fù)習(xí)、繪制導(dǎo)圖、復(fù)述提綱、隔期鞏固等;練習(xí)時(shí),應(yīng)按照“讀題畫(huà)重點(diǎn)、做題有順序、做完要檢查、批完會(huì)總結(jié)”四個(gè)步驟展開(kāi)練習(xí),做到書(shū)寫(xiě)工整、答題規(guī)范、做題完整、直至做對(duì)等基本要求。而在應(yīng)用與創(chuàng)新上需要理實(shí)結(jié)合、承創(chuàng)(傳承與創(chuàng)新)互通、問(wèn)解相融(問(wèn)題與解決相融合),即學(xué)生要學(xué)會(huì)用數(shù)學(xué)眼光觀察,用數(shù)學(xué)思維思考,用數(shù)學(xué)語(yǔ)言表達(dá)現(xiàn)實(shí)世界;在展示上,學(xué)生要做到條理清晰、內(nèi)容科學(xué)、形式新意、語(yǔ)速適中、富有情感等;最后在評(píng)價(jià)上,學(xué)生可以利用行為核對(duì)表對(duì)自己每日的學(xué)習(xí)情況進(jìn)行打星評(píng)價(jià)。

有序?qū)W習(xí)習(xí)慣實(shí)際上保障了學(xué)習(xí)的有序性,基于學(xué)習(xí)規(guī)律基礎(chǔ)上的八大環(huán)節(jié),使學(xué)生學(xué)習(xí)不盲目、不慌亂,實(shí)現(xiàn)了“驅(qū)動(dòng)—投入—實(shí)踐—總結(jié)”的反復(fù)交替,“學(xué)用結(jié)合、知行合一、繼承創(chuàng)新一體”的不斷循環(huán),這在一定程度上保障了學(xué)習(xí)的基本質(zhì)量。

(二)有質(zhì)學(xué)習(xí)習(xí)慣

有質(zhì)學(xué)習(xí)即學(xué)習(xí)每個(gè)環(huán)節(jié),在每個(gè)時(shí)空?qǐng)隼铩⒚總€(gè)完整歷程中都做到深度學(xué)習(xí)、高階學(xué)習(xí)、高質(zhì)量學(xué)習(xí)。心理學(xué)中學(xué)習(xí)機(jī)制相關(guān)理論為此提供了學(xué)理基礎(chǔ)。布魯納發(fā)現(xiàn)學(xué)習(xí)理論指出,學(xué)習(xí)應(yīng)該讓學(xué)生自主發(fā)起、自主建構(gòu);巴甫洛夫調(diào)節(jié)閥反射理論認(rèn)為,人在固定的情境下,固定的時(shí)間段內(nèi)進(jìn)行固定學(xué)科的學(xué)習(xí),利于建立系列條件反射,利于學(xué)習(xí)快速地進(jìn)入狀態(tài),利于記憶的保持;多元智能理論在揭示每個(gè)人智能差異的同時(shí),也關(guān)注多重感官的綜合訓(xùn)練,進(jìn)而對(duì)學(xué)習(xí)進(jìn)行復(fù)合性、多重化加工,使得理解更深刻、表象建立更立體豐滿;結(jié)構(gòu)主義理論認(rèn)為,將認(rèn)知結(jié)構(gòu)化能更好地實(shí)現(xiàn)知識(shí)的存儲(chǔ)與遷移溝通;埃德加·戴爾的學(xué)習(xí)金字塔理論揭示了討論、實(shí)踐、教授給他人能提升學(xué)習(xí)內(nèi)容的留存率。

歸結(jié)起來(lái),健康、自主、固境、多元、深度(系統(tǒng)加工)、互生(分享互學(xué),理實(shí)結(jié)合)、泛在、持恒等是有質(zhì)學(xué)習(xí)的關(guān)鍵元素。健康學(xué)習(xí)就是要保持精力旺盛、耳聰目明,需要學(xué)生平常能保持良好的情緒、充足的睡眠,飲食要滿足營(yíng)養(yǎng)需求,堅(jiān)持運(yùn)動(dòng)、有病及時(shí)醫(yī)治等;自主學(xué)習(xí)即學(xué)生要認(rèn)清學(xué)習(xí)價(jià)值,保持探究的興趣,主動(dòng)積極地投入學(xué)習(xí)中去;固境學(xué)習(xí)包括制訂計(jì)劃,在固定環(huán)境、固定時(shí)段進(jìn)行學(xué)習(xí),要先學(xué)習(xí)再玩耍,學(xué)習(xí)中著緊用力,構(gòu)建良好的學(xué)習(xí)氛圍,同時(shí)家長(zhǎng)與老師也要以身作則等;多元學(xué)習(xí)要求學(xué)生在學(xué)習(xí)時(shí)主動(dòng)調(diào)動(dòng)多重感官進(jìn)行學(xué)習(xí),看、聽(tīng)、思、記、做、說(shuō)結(jié)合,個(gè)人獨(dú)立學(xué)習(xí)與小組合作學(xué)習(xí)結(jié)合;深度學(xué)習(xí)即學(xué)習(xí)時(shí)要對(duì)內(nèi)容進(jìn)行深度加工,如主動(dòng)復(fù)述、條理化整理學(xué)習(xí)內(nèi)容、畫(huà)思維導(dǎo)圖、利用各種記憶法進(jìn)行記憶、過(guò)度學(xué)習(xí)、由此及彼的拓展延伸、積累思想方法等;互生學(xué)習(xí)指破除二元對(duì)立的藩籬,實(shí)現(xiàn)二元及多元的互相溝通、互相影響、互相生成共進(jìn)的一種學(xué)習(xí)方式,如課內(nèi)學(xué)習(xí)與課外生活的溝通、線下學(xué)習(xí)與線上學(xué)習(xí)的融合、自學(xué)與互學(xué)的結(jié)合、內(nèi)化與教授他人統(tǒng)一等;泛在學(xué)習(xí)即珍惜時(shí)間,隨時(shí)隨地都可以進(jìn)行學(xué)習(xí);持恒學(xué)習(xí)強(qiáng)調(diào)學(xué)習(xí)的堅(jiān)持性,一切習(xí)慣不能停留于紙上談兵,更要付諸行動(dòng),終身學(xué)習(xí)、享受學(xué)習(xí)。總而言之,有質(zhì)學(xué)習(xí)旨在達(dá)成學(xué)習(xí)質(zhì)量的提升、學(xué)力的提升。

(三)有光學(xué)習(xí)習(xí)慣

學(xué)習(xí)最高的境界實(shí)際上是一種道的參悟與投入,即愿意學(xué)習(xí)、勇于挑戰(zhàn)、充滿自信、滿懷熱情、全心投入、沉醉其中。此時(shí),可以說(shuō)已達(dá)到“無(wú)招勝有招”的最高境界,忘卻了方法、忘卻了習(xí)慣。因?yàn)榱?xí)慣已內(nèi)化為學(xué)生的一種自動(dòng)化行為,學(xué)習(xí)不需要意志力的加入而變成了一種生命存在方式和生活方式,一種精神極樂(lè)的享受。有光學(xué)習(xí)就是這樣的狀態(tài)。

有光學(xué)習(xí)的高境界學(xué)習(xí)態(tài)勢(shì)雖主要是一種長(zhǎng)續(xù)良好學(xué)習(xí)狀態(tài)的自然累積,但也可以運(yùn)用一些方法來(lái)有意識(shí)蓄能,如揚(yáng)長(zhǎng)避短、鍛煉展示、締造成功、記錄美好、自我激勵(lì)就是好的方法。人不能只關(guān)注自己的問(wèn)題,更要看到自己的長(zhǎng)處,培養(yǎng)自己的特長(zhǎng),這是保持自信的一種重要方法。臺(tái)上一分鐘臺(tái)下十年功,反復(fù)多次的磨礪和鍛煉、展示和交流能讓學(xué)生累積豐富的經(jīng)驗(yàn),再面對(duì)類似的環(huán)境就會(huì)從容不迫。而締造成功指老師和家長(zhǎng)要基于每個(gè)學(xué)生的差異,搭建各類型的平臺(tái),制造各美其美的成功機(jī)會(huì)。其實(shí),成功才是累積效能感最好的方法,記錄美好是基于積極心理學(xué)的一種自我正性暗示,通過(guò)每天記錄自己有成就感的事,來(lái)更清晰地認(rèn)識(shí)自己、悅納自己。最后,人要學(xué)會(huì)自我激勵(lì)、勞逸結(jié)合,在表現(xiàn)很好時(shí),要多給自己加油鼓掌。

三、“三有”好習(xí)慣培養(yǎng)的路徑

習(xí)慣的養(yǎng)成需要從知情意行多維度,持之以恒地堅(jiān)持按行為程序及要求展開(kāi)行動(dòng),才可能慢慢內(nèi)化。

(一)價(jià)值認(rèn)同

不憤不啟,不悱不發(fā)。只有學(xué)生發(fā)自內(nèi)心地認(rèn)同好習(xí)慣的重要性,且對(duì)三有好習(xí)慣的價(jià)值有體認(rèn)后,才可能自主參與到習(xí)慣的培養(yǎng)活動(dòng)中來(lái)。可以通過(guò)好習(xí)慣與學(xué)習(xí)力(包括但不限于成績(jī))正相關(guān)的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù),讓學(xué)生進(jìn)行好習(xí)慣與不良習(xí)慣的對(duì)比試驗(yàn),通過(guò)榜樣學(xué)生范例宣講、名人案例等讓學(xué)生間接或直接樹(shù)立價(jià)值認(rèn)同,形成價(jià)值體認(rèn)。

(二)計(jì)劃導(dǎo)引

形成價(jià)值體認(rèn)后,緊接著可以制訂一個(gè)周作息時(shí)間表,對(duì)培養(yǎng)哪些習(xí)慣、怎樣做形成清晰的認(rèn)識(shí)。在計(jì)劃確定時(shí),要注意將教師建議與學(xué)生個(gè)性修改結(jié)合、各科習(xí)慣統(tǒng)一、行為計(jì)劃與行為核對(duì)結(jié)合、自評(píng)與他評(píng)結(jié)合、等級(jí)評(píng)價(jià)與評(píng)語(yǔ)結(jié)合、學(xué)校與家庭習(xí)慣一體、每日行為與周總結(jié)結(jié)合,從而讓計(jì)劃可操、可行、可評(píng)、可用。

(三)泛在行動(dòng)

習(xí)慣的養(yǎng)成貴在行動(dòng),有些習(xí)慣因具有一定的挑戰(zhàn)性或與已有習(xí)慣存在沖突需要主體訴諸毅力才可完成。本文闡述的三有好習(xí)慣,特別是有質(zhì)習(xí)慣、有光習(xí)慣,需要學(xué)生在最初階段堅(jiān)持做好,否則容易淡忘甚至停滯。如深度學(xué)習(xí),學(xué)生在學(xué)習(xí)了“分?jǐn)?shù)的初步認(rèn)識(shí)”后,要主動(dòng)思考分?jǐn)?shù)是怎樣產(chǎn)生的、怎樣規(guī)定的、為什么這樣規(guī)定、表示什么意義等。如此,才能知其然也知其所以然。與此同時(shí),泛在行動(dòng)意味著習(xí)慣的培養(yǎng)不僅在課堂中踐行,而且在家庭里也要保持一致。

(四)伙伴互勵(lì)

在習(xí)慣養(yǎng)成的過(guò)程中,教師和家長(zhǎng)在學(xué)生動(dòng)力不足、堅(jiān)持不夠時(shí),可以通過(guò)榜樣示范、伙伴激勵(lì)、增值比對(duì)等方法激勵(lì)學(xué)生堅(jiān)持做完、做好。比如,通過(guò)班級(jí)中該習(xí)慣做得好的學(xué)生的例子讓其他同學(xué)知道,別人可以,自己也可以;同時(shí)在習(xí)慣養(yǎng)成過(guò)程中,可以尋找小伙伴,一起打卡,相互提醒、相互鼓勵(lì)。當(dāng)然,自我增值比對(duì)也能讓學(xué)生感受到一種成就感和效能感,通過(guò)與自己的昨天比,可以讓學(xué)生看到習(xí)慣養(yǎng)成的可行性。

(五)行為核對(duì)

所謂行為核對(duì),是在自己高質(zhì)量完成了某行為后,及時(shí)進(jìn)行評(píng)價(jià)、登記,實(shí)現(xiàn)自我激勵(lì),讓成長(zhǎng)可視,讓習(xí)慣養(yǎng)成歷程可見(jiàn),很好地驅(qū)動(dòng)下一次行為的發(fā)起。如制作每日行為表,學(xué)生通過(guò)給自己打等級(jí),由高到低分別為☆、△、√、×,以此不斷驅(qū)動(dòng)自己堅(jiān)持下去。

(六)強(qiáng)化獎(jiǎng)勵(lì)

在習(xí)慣培養(yǎng)的過(guò)程中應(yīng)注意幾個(gè)行為效應(yīng)的處理:一是短板效應(yīng),若出現(xiàn)某一兩個(gè)習(xí)慣難以做好,就需集中突破,否則極易形成負(fù)性效能感。二是滯后效應(yīng),習(xí)慣價(jià)值的體悟需要一段時(shí)間,無(wú)法立竿見(jiàn)影。三是高原效應(yīng)與反復(fù)效應(yīng),學(xué)生在堅(jiān)持二十幾天后容易出現(xiàn)疲倦,想要放棄,這是典型的高原效應(yīng),而堅(jiān)持過(guò)了高原后,便不需要意志力介入就能形成自動(dòng)化行為;反復(fù)效應(yīng)則提醒我們,偶爾沒(méi)做好沒(méi)關(guān)系,不要自暴自棄,須知這是正常現(xiàn)象,要繼續(xù)加油、繼續(xù)保持,對(duì)抗相應(yīng)效應(yīng)的過(guò)程就是一個(gè)反復(fù)強(qiáng)化的過(guò)程。此外,設(shè)置一定的獎(jiǎng)懲與自我獎(jiǎng)勵(lì)辦法,也可對(duì)行為進(jìn)行強(qiáng)化。