指向科學思維的初中生物學教學研究

俞婷

摘要 以“生物進化的歷程”為例,通過創(chuàng)設情境、尋找證據(jù)、邏輯分析和質疑批判等系列活動,幫助學生運用科學思維理解生物進化歷程,實現(xiàn)從激發(fā)認知動機到開啟認知行為、從發(fā)展認知方式到提升認知品質的思維跨越。

關鍵詞 科學思維 生物進化 初中生物學

中圖分類號 G633.91

文獻標志碼 B

作為重要的學科核心素養(yǎng),科學思維在新課標中被反復強調。它是指尊重事實和證據(jù),崇尚嚴謹和務實的求知態(tài)度,運用科學思維來認識事物、解決實際問題的思維習慣和能力。發(fā)展學生科學思維的能力和品質,教師可以以證據(jù)和邏輯為抓手,設計符合學生認知特點的活動,讓學生在獲取證據(jù)的過程中形成證據(jù)意識,在質疑和批判的科學思維中發(fā)展邏輯分析能力,養(yǎng)成運用科學思維的方法認識事物、解決實際問題的習慣。

八年級學生處在由具體運算階段向形式運算階段過渡的時期,思維水平快速提升,能借具體形象的支持進行邏輯推理,經(jīng)過一定的思維訓練,可向抽象的辯證邏輯推理轉變。“生物進化的歷程”是蘇科版八年級下冊第二十三章“生物的進化”第二節(jié)。此前學生已學過現(xiàn)存主要生物類群的特征及其生存環(huán)境。但生物類群間的親緣關系和生物進化的總趨勢等內容較為抽象,教師需給學生提供觀察和探究活動的機會,促進學生運用多種邏輯思維手段加深對生物進化本質的認識。

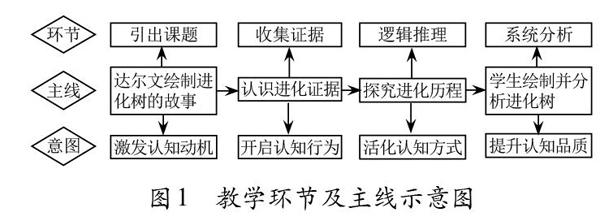

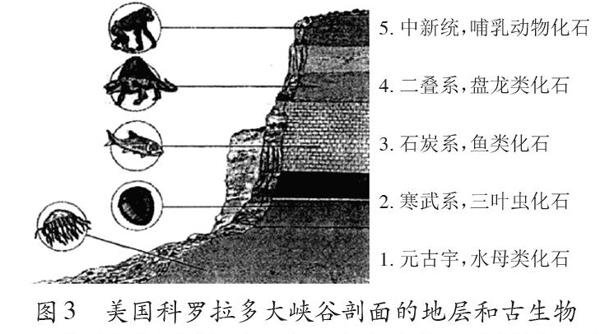

1選編教學內容,明確認知主線

本節(jié)以“進化樹的繪制”貫徹始終,以達爾文研究生物進化的故事作為主要線索,既包含科學家關于生物進化的觀點,也展現(xiàn)了科學家探索生命奧秘的科學思維與科學方法。教師從達爾文繪制進化樹的故事引入課題,引導學生像科學家一樣思考問題,激發(fā)學生的認知動機;通過觀察化石、比較同源器官等多種途徑,引導學生關注收集進化證據(jù),開啟認知行為;引導學生運用比較與分類、歸納與演繹、模型與建模等方法對已有的證據(jù)鏈進行邏輯推理,活化認知方式;指導學生繪制和分析進化樹模型,從多角度分析和理解問題,提升認知品質。相關設計線索如圖1所示。

2創(chuàng)設問題情境,激發(fā)認知動機

教師播放“達爾文—自然之子”視頻片段,提出問題:從世界上最早的生命誕生到現(xiàn)今地球上多姿多彩的生物世界,究竟經(jīng)歷了怎樣的歷程呢?科學家是如何進行研究的呢?教師展示:達爾文結束環(huán)球考察后提出了“共同祖先”這一概念,運用生物進化樹(圖2)來描繪生命演化的宏觀圖景。并向學生發(fā)布本節(jié)課的學習任務:嘗試繪制生物進化樹。

教師密切聯(lián)系科學史,引導學生像科學家一樣思考問題,探尋科學本真,激發(fā)其產生“崇尚真知、追求科學本原”的認知動機。

3聚焦進化證據(jù),模擬收集信息

觀察是思考的基礎,教師利用科學觀察到的現(xiàn)象,引發(fā)學生的認知沖突,能夠激發(fā)學生主動思考:1達爾文研究生物進化的依據(jù)之一是化石。什么是化石?化石是如何形成的?2為什么化石被稱為研究進化最直接的證據(jù)?

教師播放中國黃河古象化石的相關視頻,學生觀看視頻,歸納化石的概念及成因。指導學生觀察多種動植物化石實物及圖片,分組討論:1描述每種化石呈現(xiàn)的生物形態(tài)、結構等特點;2推測每種化石對應生物的生活環(huán)境。學生交流達成共識:化石為研究生物進化提供了可靠而豐富的信息。

教師追問:除了化石,還有哪些證據(jù)可以證明生物是不斷進化的?呈現(xiàn)資料:除化石證據(jù)外,達爾文還注意到現(xiàn)在地球上還存在著與化石結構相似的物種,科學家分析來自比較解剖學、胚胎學等多個學科的證據(jù)。學生分析資料,發(fā)現(xiàn)研究生物進化的間接證據(jù)的存在。

教師引導學生觀察,了解直接證據(jù);通過資料閱讀等,認識間接證據(jù),了解收集事實、證據(jù)的重要性,學會“尊重事實和證據(jù)”,開啟探究生物進化證據(jù)的認知行為。

4感知邏輯分析,活化認知方式

4.1比較與分析,推演進化歷程

4.1.1維度一:縱向比較

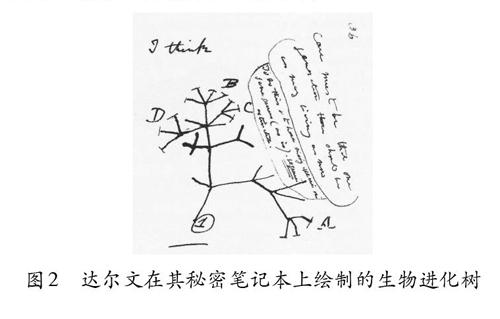

縱向比較是從時間維度來分析生物在不同時期的特點。教師創(chuàng)設情境,提出問題:地層保留相對完整的美國科羅拉多大峽谷因含有各個地質年代的代表性生物化石(圖3),被稱為“活的地質史教科書”。縱向比較不同地層中的化石,存在什么規(guī)律?

學生據(jù)圖比較不同地層中生物的形態(tài)結構及生活環(huán)境,認識生物化石在不同時期地層中的分布規(guī)律并推測生物進化的歷程。

4.1.2維度二:橫向比較

橫向比較是對同一時期或年代相關事物進行比較。

教師展示現(xiàn)存脊椎動物前肢結構示意圖(圖4),提出問題:幾種現(xiàn)存生物同源器官的結構和部位相似,形態(tài)和功能又存在差異,說明了什么?引導學生比較人的上肢、貓的前肢、鯨的前鰭及蝙蝠的前肢骨骼的異同,使學生進一步理解達爾文關于當今生物具有共同祖先的論斷。

研究生物進化的證據(jù)多種多樣,教師引導學生從不同維度對進化的證據(jù)進行比較與分析,激發(fā)學生的邏輯意識和推理能力,使紛繁復雜的信息條理化,鞏固學生對正確認知的理解和掌握。

4.2歸納與演繹,厘清親緣關系

教師播放始祖鳥化石復原3D影像,引導學生思考:1859年《物種起源》問世時,達爾文還苦于缺乏過渡形態(tài)的物種作為證據(jù)。兩年后,第一塊始祖鳥化石的發(fā)現(xiàn)為達爾文的生物進化理論提供了有力證據(jù)。科學家是如何評價它的呢?如果始祖鳥是最早的鳥類,它起源于什么類群?并引導學生比較始祖鳥與爬行類、鳥類相似的特征(表1)。學生推測鳥類可能起源于古代爬行動物。

教師提出,后來又陸續(xù)發(fā)現(xiàn)了一些過渡類型動物化石,并展示部分證據(jù)。

(1)證據(jù)一:孔子鳥化石。2008年,中國河北發(fā)現(xiàn)了距今約1.31億年的鄭氏始孔子鳥,是迄今發(fā)現(xiàn)的最早具有角質喙而沒有牙齒的原始鳥類,填補了鳥類進化中的空白。鄭氏始孔子鳥比始祖鳥出現(xiàn)時間晚,飛行能力強,后肢更善于攀援(表2)。

(2)證據(jù)二:蜥螈化石。美國德克薩斯州發(fā)現(xiàn)了距今2.2億年的蜥螈化石,頭骨和牙齒保持了兩棲類的特點,而其頭后骨骼則具有爬行類的特征。

(3)證據(jù)三:提塔利克魚化石。2006年,《自然》雜志報道加拿大發(fā)現(xiàn)了3.75億年前的提塔利克魚化石,它具有同時期原始魚類的大多數(shù)特征,也具備了能夠在陸地上運動的四肢。

教師要使學生知道:過渡類型的生物化石證實了生物類群間的親緣關系,為研究生物的進化歷程提供了新證據(jù)。學生交流、討論后,歸納得出:始祖鳥、孔子鳥、蜥螈和提塔利克魚等過渡類型生物的存在及生存年代,表明鳥類可能是從古代爬行類進化而來,爬行類可能是從古代兩棲類進化而來,兩棲類可能是從古代魚類進化而來。教師以動物化石為據(jù)幫助學生歸納厘清脊椎動物間的親緣關系,為后續(xù)繪制進化系統(tǒng)樹做好鋪墊。

4.3模型與建模,構建進化之樹

模型能夠反映事物的本質特征和共同屬性,生物間親緣關系的資料是構建生物進化樹模型的基礎。

在本節(jié)課上,教師主要依據(jù)以下兩種指標進行指導:

(1)指標一:時間為序,依次標注。

教師提供生物進化樹的構建邏輯:縱向代表時間,最古老的生物在下層,最年輕的在頂上;遠古時代由于年代久遠,化石證據(jù)較少。20世紀80年代澳大利亞西北部發(fā)現(xiàn)細菌化石(原核生物),距今約35億年。華北燕山地區(qū)地層中發(fā)現(xiàn)豐富的真核生物化石,距今約17億年。泥盆紀開始,地球上又發(fā)生海西褶皺運動,許多地區(qū)隆起,露出海面成為陸地。距今約3.7億年前的泥盆紀晚期出現(xiàn)了原始的兩棲類,標志著脊椎動物從水中登上陸地。學生根據(jù)化石記錄的時間,將原核生物和真核生物標注在進化樹基部的對應位置上(圖5)。

(2)指標二:親緣為據(jù),建立聯(lián)系。

教師使學生明確:進化樹不僅包含生物信息,更要體現(xiàn)不同生物類群間的聯(lián)系。目前,關于脊椎動物的進化獲得的證據(jù)相對豐富。分析脊椎動物間的親緣關系時,通常用樹狀分支結構表達。并指導學生從化石豐富的鳥類開始分析。學生依據(jù)鳥類、爬行類及中間過渡類型的出現(xiàn)及延續(xù)年代,推測鳥類、爬行類的進化歷程,在進化樹相應位置貼上古代爬行類與古代鳥類,理解古代祖先與現(xiàn)代類群之間的關聯(lián),并將進化樹局部納入整體一起考慮(圖6)。

在比較與分類、歸納與演繹的基礎上,教師引導學生將生物類群進行概括性排列、安置和連接,按照從簡單到復雜、從水生到陸生的順序構建生物進化樹模型,提高學生的模型建構能力,加深對生物進化歷程本質的理解。

5教學反思

本節(jié)教學安排為2課時,與通常教學中將學習進化證據(jù)與繪制進化樹分別在不同課時中教學相比,本設計將繪制生物進化樹與證據(jù)學習分析并行,以任務驅動教學,帶領學生充分收集證據(jù)、用好證據(jù),讓學生通過比較與分類、歸納與演繹、模型與建模等認知方式,邊分析邊繪制,將對證據(jù)的邏輯分析與繪制進化樹融為一體。這樣改變了以往學生不敢畫、不會畫進化樹的狀況,既鍛煉了學生證據(jù)分析的科學思維,又提高了學生動手制作模型的能力。在后續(xù)評價階段,學生對于回答“爬行類、鳥類和哺乳類之間的進化關系是否為簡單串聯(lián)”“現(xiàn)代鳥類和現(xiàn)代爬行類的共同祖先是什么生物”等問題,普遍認知清晰,準確率高,實現(xiàn)了較好的目標達成度。

參考文獻:

[1]中華人民共和國教育部.義務教育生物學課程標準[S].北京:北京師范大學出版社,2011:5.

[2]吳成軍.試論科學思維及其在生物學學科中的獨特性[J].生物學教學,2018,(11):7-9.

[3]查爾斯·達爾文.苗德歲譯.物種起源[M].南京:譯林出版社,2018:109.

[4]殷鴻福,周修高.生物演化與人類未來[M].長沙:湖北科學技術出版社,2016:11.

[5]張福成.孔子鳥的研究現(xiàn)狀[J].自然雜志,2009,31(1):8-11.

[6]郝守剛等.生命的起源與演化[M].北京:高等教育出版社,2003:134-135.