以“語文味”教學法立體解讀《最苦與最樂》

鄧文倩

【摘要】本文是基于程少堂“語文味”教學理念研究的基礎上對部編版七年級下冊《最苦與最樂》(梁啟超)的教學理論實踐。

【關鍵詞】“語文味”教學法;最苦與最樂

一、“語文味”教學法的基本要義

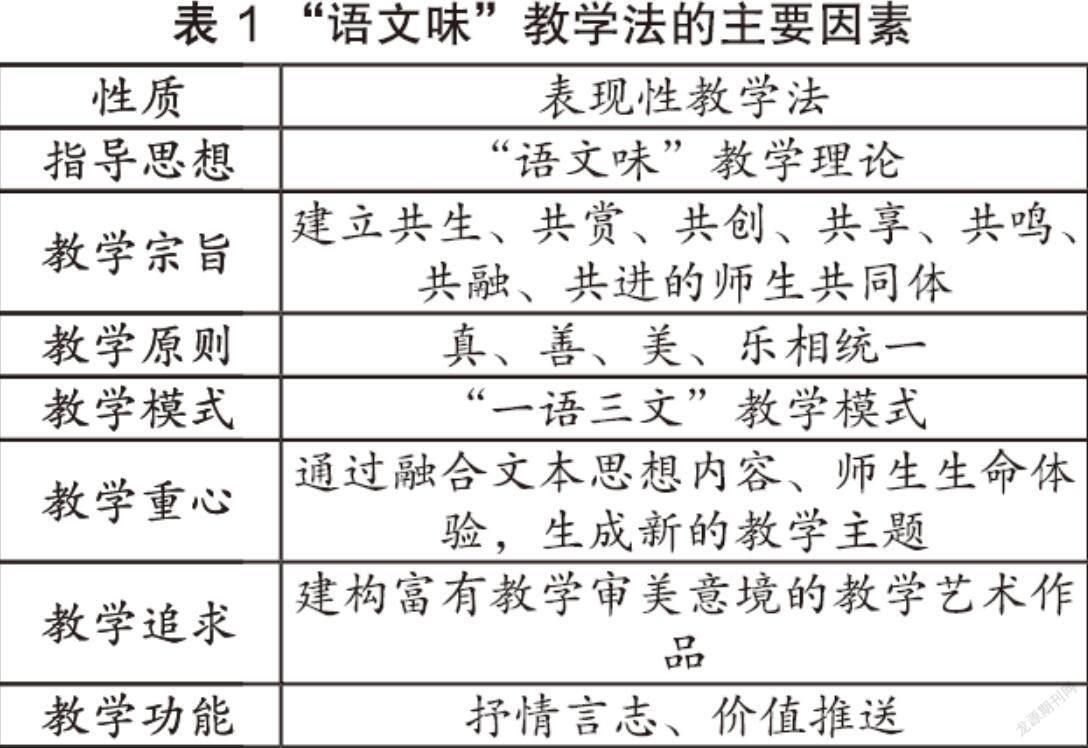

(一)“語文味”教學法的主要因素

“語文味”教學法是程少堂老師提倡的教學模式,根據程老師在《語文味教學法》中對“語文味”教學法的定義,筆者羅列出這一教學語言的七個因素:

(二)“語文味”教學法的核心詞匯

“一語三文”以語言、文章、文學、文化四要素作為教學內容和教學活動的程序,“一語三文”教學模式是程少堂“語文味”教學思想的主要教學模式。程少堂在漫長的教學實踐中逐漸摸索出“一語三文”的教學模式,并且倡導“語文味”教學法應該從語言、文章、文學、文化四個維度對文本進行立體化的解讀。

1.語言:語言文字作為一套符號系統,是人類的思維工具、文化載體和信息載體。語言,同時也是課文的載體,在“語文味”教學法中,語言教學是基點和中心點,具有引導功能和興趣功能,在課堂導入環節使用。“語文味”教學理念的語言教學主要任務在于解決語音、詞匯、語法、修辭等方面的知識和應用;主要方法是初步的語言感知,其重點在于通過語言選點來導入新課,激發學生學習新課的興趣。

2.文章:文章教學是“語文味”教學法的重點,其主要教學內容包括:文章規律、文章信息、文章體式、文章風貌。文章教學靈活多變,不應該模式化。語文教師應充分地重視閱讀教學中文理、文脈的教學,無論在備課還是課堂教學時,都應先從文章的維度,再從文學的維度依次進行。例如,語文教師可以從事件入手,帶領學生找到事情發展順序的始、中、終三個階段,例如讀《駱駝祥子》,從祥子拉車的“三起三落”入手;可以從其他角度進行文章教學,如找到小說的過渡句過渡段;也可以小說的景物描寫入手,在程老師分析孫犁《荷花淀》中荷花的描寫,分別以“月下荷花”“映日荷花”“荷花戰士”勾連課文,這樣的分析與小說情節相銜接,呈現出行云流水的文章結構之美。

3.文學:文學是語言凝練的藝術,文學教學,是“語文味”教學法的美點。在“語文味”教學法中,文學欣賞的內容主要包括了探討文本語言的情景化、個性化;揭示文本的“情感邏輯”;學習運用語言來打造文學作品。教師可以在語文課堂中可從領悟文章的基本表達方法、通過關鍵詞句表情達意、揣摩文章所采用的修辭手法三個維度進行文學教學的選點:更進一步來說,文學教學承載著為文化教學打基礎的重要任務。

在《濟南的冬天》的教學設計案例中,程少堂語文工作室的教師在設計這一課的教學是采用了“刪減比對法”來品味文學之美,教學者意在使學生通過對比來明白文本語言優雅從容、富有情趣的內在旋律,為后面的文化教學環節——對農業文明的呼喚,奠定基礎,埋下伏筆。由此我們可以看出,“語文味”教學法比傳統語文教學法的文學分析更別具一格。這樣的文化教學,仍舊在以語言教學為基點的基礎上,引導學生進一步體悟作家思想內核,達到“由言及意”的效果。

4.文化:文化教學,是“語文味”教學法的亮點,也是其難點。關于文化教學的選點,程教授給出三個思路:從作品當中挖掘文化內涵,增強學生對中華文化的文化自覺、文化自尊、文化自信;在尊重本民族文化的前提下,引導學生樹立多元文化觀,學會尊重、欣賞其他不同民族文化的優點,為適應現代社會做準備;引導學生樹立文明價值觀,有獨立的思考。也就是說語文課堂需要教師在文本的基礎上融入其生命體驗、關注教學內容的創生才能有效地實現文化價值推送,使學生樹立正確的文化價值觀。

綜上所述,語文教師掌握“一語三文”的教學模式,引導學生從語言、文章、文學、文化多個維度來揣摩教材文本的獨特之處。更重要的是,這種教學模式能夠觸動學生心靈,使課堂成為真正有溫度、有文學氣息、有文化味道的思想交流場所,在這樣的長期熏陶感染下,學生怎么會不熱愛語文?怎么不提高其語文素養?

二、“語文味”教學法的具體實踐

從“一語三文”教學模式出發,我們可以感受到“語文味”教學法對于文本解讀的重視。如果說傳統語文教學法像X光,對文本進行平面解讀,那么“語文味”教學法就像CT,對文本進行分層次的立體解讀。例如,議論文作為語文教學中最具思辨色彩的文體,教師該怎么教才教出“語文味”呢?筆者試著做出自己的判斷與思考。

(一)語言教學中要關注語言

議論文以說理為特點,在提出問題、分析問題的過程中難免會使用長難句。我們可以從這一點入手,通過解讀文章的長難句,讓學生感受嚴謹而理性的語言之美。在《最苦與最樂》中:“凡屬我該做的事,而且力量能夠做得到的,我對于這件事便有了責任。凡屬我自己打主意要做一件事,便是現在的自己和將來的自己定了一種契約,便是自己對于自己加一層責任。有了著責任,那良心便時時刻刻監督在后頭。一日應盡的責任沒有盡,到夜里頭便是過的痛苦日子。一生應盡的責任沒有盡,便死也是帶著苦痛往墳墓里去。”這個句群涉及我對這件事的責任、我對自己的責任、我對一生的責任,步步深入。所以在教學時,老師可以引導學生做分層分析,反復朗讀這句話,品味梁啟超對于“責任”展開的邏輯敘述,感受議論文的理性之美。

(二)文章教學中要把握文脈

議論文的文脈清晰,具有理趣,教師可引導學生從論證結構上進行把握。以《最苦與最樂》為例,筆者設計出以下問題群:①在作者眼里,最苦的事是?②最樂的事是?③作者的最苦與最樂,為什么與常人不同?④作者通過文章在強調什么?通過一系列的問題來解讀文章框架和思路,使學生不僅懂文意,還知文脈,落實文章層面的學習,從課文內容本身一步步推進到作者梁啟超所想強調的“責任”——從個人責任到社會責任,再到國家的責任,步步深入,不顯突兀;同時,抓住了文脈,也為之后進行文化教學(培養責任意識與擔當精神)埋下伏筆。

(三)文學教學中要關注形式

文學教學,主要是分析議論文的藝術形式。梁啟超作為文學大師,他把說理性質的議論文寫出藝術味道,把口語化的表達用在復雜說理上,具有不一樣的藝術魅力。在教學中,教師可以引導學生關注文章開頭的問號,揣摩作者在第一段中運用了五個問句進行設問,引出觀點:“我說人生最苦的時,莫苦于身上背著一種未來的責任。”在行文主體部分,用“兩分法”分析課文,引導學生辯證地把握“最苦”與“最樂”之異同。總之,引導學生欣賞梁啟超是如何使用平實而又帶著書卷氣的語言把深刻的道理向讀者娓娓道來,這樣可以讓學生在議論文的學習中獲得審美享受,使議論文的教學也具備了“語文味”。

(四)文化教學融合生命體驗

文化教學是“語文味”教學思想的亮點,也是其最高點。教師在前面的教學環節打好基礎,自然而然地能做到在教學過程中融入生命體驗,進行價值推送,幫助學生樹立正確的文明價值觀。在《最苦與最樂》的在文章教學環節,筆者設計了“作者通過文章在強調什么?”的問題,這個問題的設計其實就是本課文化教學環節的突破口。作者的中心觀點“負責任最苦,盡責任最樂”,強調的是青年人的責任與擔當。點明中心論點后,教師不應該點到即止,而應順勢而為,從理解梁啟超針對社會現象提出責任意識之原因的書本知識,逐步遷移到現實生活、當代社會當中,請談談他們所想,認為哪些是哪些是作為學生該承擔的責任?在此基礎上,教師還可以做適當的升華,聯系時代發展脈絡,談談新時代青年的責任與擔當,最終使喚起學生作為“未來社會主人翁”責任意識與擔當精神,完成本課的精神引導。

總之,掌握文本的立體解讀,是“語文味”教學理念由理論向實踐轉化的關鍵要領。

【參考文獻】

[1]程少堂.語文味教學法[M].北京:現代教育出版社,2015.

[2]義務教育課程標準教科書語文七年級下冊[M].北京:人民教育出版社,2016:92.

【注釋】

程少堂老師在《語文味教學法》中對“語文味教學法”的定義:“語文味教學法是以順應語文教育教學規律為前提,以語文味和文人語文教學理論為指導思想,以實現師生共同發展為宗旨,以既要就語文教語文又要跳出語文教語文,以及讓教學變成真、善、美、樂相統一的過程等作為教學原則,以在相對固定的語文味“一語三文”教學模式與靈活性的教學方法之間保持適度張力為教學調節機制,在將師生真切、豐富、積極的生命體驗與文本思想內容進行有機熔鑄的基礎上,打造出既來自于文本又大于、高于文本主題的新的教學主題,創作出產生語文教學審美意象的課堂教學藝術作品,從而讓語文課堂在發展學生的同時,成為語文教師展現文化眼光、發展人文情懷、釋放人生情感、體驗職業美感、揮灑生命創造性與推送文明價值觀的文化場所的一種‘有溫度’的表現性教學法。”

(責任編輯:梁萬燕)