鄉村小學德育課程“混齡合班”教學路徑

謝旭霞

[摘要] 近年來,以奉化區東岙小學、蹕駐小學為代表的自然小班化現狀成為地區優質教育資源均衡發展亟待破解的難題。我們小學道德與法治團隊從學生的實際出發,重新提煉合班教學的德育課程目標,構建跨學科的聯動課程群,采用雁群組團混齡教學模式,實現合班教學提升學生道德行為能力的目標。

[關鍵詞] 鄉村小學;道德與法治;混齡合班

全國各地偏遠農村普遍存在著自然小班,這與當前轟轟烈烈的課程改革有著鮮明的反差。如何縮小城鄉差距、推進優質教育資源均衡發展是當前教育教學研究的重要課題。2018年9月起,奉化區道德與法治骨干團隊參與了研訓部組織實施的課題“自然小班化下跨年級合班教學行動研究”。于此,筆者走進了位于區西部較偏遠的村小蹕駐小學和東岙小學。校園設施齊全,但教師嚴重缺乏,學生人數甚少,這是兩所學校給團隊成員留下的第一印象。在接下來的訪談、調查中,筆者發現學校道德與法治學科面臨嚴峻困境。

近年來,隨著農村人口大量外流,鄉村小學學生數自然減少。加之位置偏遠,導致師資嚴重不足,僅是語數英三門學科就無法達到教學要求,而道德與法治學科教師更是嚴重邊緣化,全部為兼職(校聘教師占56%)。但筆者也欣喜地發現,山區特有的花草氣息、飽含鄉土風情的生活氣息和學校已開發的校本課程等,這些正是優質的德育課程資源。

基于這一現狀,我們團隊聚焦學科核心素養,挖掘符合學情的核心主題統領各科各項活動的零散知識,用真實情境中的話題驅使學生主動投入,以混齡協作的方式引導學生共同學習,開展專題研究,力求解決困難,開創教學管理機制研究,緩解自然小班化學校師資短缺的困境,使得邊緣山區、微班規模農村學生享受優質資源。

一、基于學生成長實際,提煉合班課程主題目標

“閃爍的眼神”“靦腆的笑容”“小聲的話語”這些標簽總能輕而易舉在孩子身上找到,但渴望、好奇、單純的眼神也深深吸引并打動著團隊的老師們。如何借助大綜合德育課程的合班教學,讓這些山里的孩子們變得大膽、自信、活潑,成為課程的基本訴求。

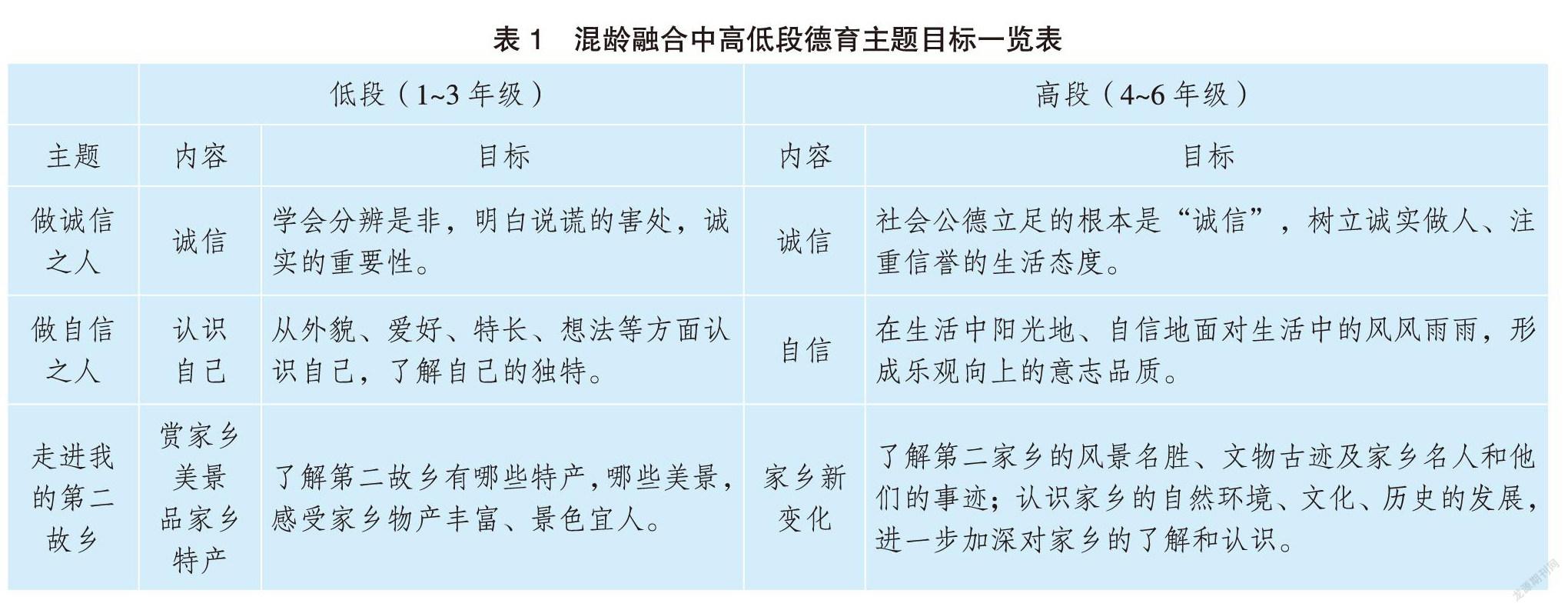

團隊遵循“保基礎,有拓展”的原則,圍繞思政學科“我的成長、我與自然、我與家鄉”三大主題,結合地域文化、學校特色,重組教材,開設道德與法治課程,設計合班課程主題及細化的教學目標(如表1)。

如此,應當對同一學習內容在不同混齡班級的學習目標進行整體分解,幫助教師將德育課程目標的特點體現在整體設計、分步實施、進階建構上,從而讓德育目標更系統。

確定了分層目標,針對核心主題對各科教學內容進行篩選、融合,以4~6年級合班主題“做正直誠信之人”為例,《道德與法治》共11課,語文學科涉及相關內容18課,音樂學科涉及相關內容15課(如表2)。

這些內容雖然科目、課題不同,但都蘊含著“學會做人”的目標,旨在引導學生明白我們的生活離不開交往,而愉悅的交往離不開良好的交往技能和態度,如誠實、尊重他人、守信、寬以待人等,學會這些我們才能更好地與他人溝通、互助,我們才能更快樂地生活。通過整合資源、提煉主題并設定目標,深化了對道德與法治課程、校本課程,乃至學校德育的理解。

二、以大德育觀為統領,構建跨學科聯動課程群

課程整合旨在刪繁就簡、樂學高效,滿足孩子的成長需求。鑒于鄉小師資配備、課程設置情況,團隊打破學科界限,通過梳理相關學科,以交叉內容為切入點,分解課時目標,從而構建起跨學科整合的大德育課程。

同時,結合鄉小道德與法治教師和學生數,確定以1~3、4~6兩個組別開展跨年級合班教學。以“走進我的第二故鄉”為例,結合學校的地域文化、德育課程,重組教材,確定研究主題和內容:“風景如畫——美景篇,春華秋實——花木篇,回味無窮——特產篇,人才濟濟——人物篇,暢想未來——文化篇。”圍繞主題,整合文化課程、常規德育活動、少先隊課(活動)、各類專題教育等,實現同一主題德育目標的融合。以大德育觀統籌思路,整合國家德育課程標準、主題教育要求以及學校育人目標,讓主題德育課程成為學生易于接受的主題活動,從而形成“走進我的第二故鄉”主題式德育課程群。

課堂上,團隊以道德與法治課程為核心,融合各學科內容進行新知傳授和練習鞏固,組織集趣味與知識、合作與探究于一體的學習活動,能增強學習的悅納感,促進學生綜合能力的提升。如下圖所示道德與法治課堂課例:三年級下冊第二單元《請到我的家鄉來》。

課前組織學生搜集資料、走訪景點、訪談名人、調查了解相關傳說故事等;課中,引導學生通過小導游介紹家鄉景點、分享家鄉特產、推薦名人史事、制作家鄉小報等活動形式讓學生真正了解家鄉、認識家鄉,從而涵育熱愛家鄉的思想感情。

語文課堂課例:三年級語言綜合課《我愛月桂》。

教學《我愛月桂》,課前組織學生收集常見的桂花品種、《吳剛伐桂》等神話傳說、桂花美食、《秋日私語》音樂等素材。

數學課堂課例:二年級下冊第三單元“例1 軸對稱與花木”。第一步:觀察特點。觀察銀杏、楓葉、桂樹葉三種葉子,發現都是對稱的;第二步:親剪樹葉。

實踐課堂美術課上,1~3年級合班學生用花草拼接出一幅幅美圖;4~6年級合班學生拓印出一幅幅家鄉美景。科學課上,孩子們走進大自然,找一找、看一看、摸一摸、聞一聞,了解家鄉的一花一草。勞技課中,學生身體力行地在山林中找樹根、挖筍肉;在綜合實踐課上用這些原材料設計出一件件富有想象力的工藝品。

在此基礎上,道德與法治教師讓孩子們帶著這些作品走進課堂,作介紹、說感受、談心情,引導學生探究與合作、匯報與交流。學生通過自己的創造、交流、體驗,從各個角度展示了對自己家鄉的了解,喜愛與自豪之情溢于言表。

通過多課程整合形成德育課程群,圍繞德育目標,賦予學生以自主權,提供學習空間與思維空間,學生主動去嘗試、去實踐、去創造。在完善的計劃與團隊協作中展開活動,其本身就具有混合學習模式的特點,因此在跨年級混齡教學中更能有效發揮其自主探究、互助合作的優勢。

三、促動學生協同發展,實行雁群組團混齡教學模式

混齡教學需要空間布局的相應調整,使之適應課堂教學的需要。團隊根據“組間同質、組內異質”的原則,采用“雁群組團飛行”的方式,啟用混齡圍坐學習布局。以各學科交叉內容為切入點,采用分層任務驅動的教學策略,將單元目標與各班任課教師分享,分解目標,達成共識,用“雁群”方式讓混齡學生團結協作(如表3)。

雁群結隊飛行是一種經過自然選擇的群體智能優化行為,為了正確性和時效性,雁群中的領頭雁會不定期更換,互相激勵、互相帶動,爭取不讓任何一個同伴掉隊。學生年級不一,他們在認知上有較大的差異,“雁群模式”所具有的團隊協作、輪流領導、互相帶動特點,可以讓高年級孩子帶動低年級孩子,讓能力強的孩子輪番起“領航”作用。這樣,生生互助,人人參與,共同進步,既滿足學生個性發展,又讓學生感受到每個人都是集體不可或缺的一員,深切感受集體的關心和尊重。道德與法治教師會針對每一教學內容進行微調查,了解學生在語文、音樂等課程中對此主題的學習情況,依據學生對三維目標的認知度確定某一環節的“引航人”,讓每一位學生都能位于“首席”位置,從而充分調動混齡學生參與課堂的積極性,進一步加強學生間學習互動、思維過程的交流。

三年時間里,學校立足當地的花木資源,結合學生的生活實際,逐步形成以花木文化為特色的校本課程,著力把綠色的美育與情商詩化的教育教學有機地結合起來,并涉獵語數等學科。多種形式的校本課程的實施,既豐富了學生的知識,又激發了學生的興趣。

知是行的主意,行是知的功夫;知是行之始,行是知之成。認識事物的道理與在現實中運用此道理,是密不可分的一回事。實踐中,以混齡教學為基礎,融合性的德育課程在完善中實踐著,讓學生開闊了眼界,激發了學習興趣,促進了學生的整體素養提升。

[參考文獻]

[1]中華人民共和國教育部.品德與社會(生活)課程標準[M].北京:北京師范大學出版社,2012.

[2]沈曉敏.小學品德與社會(生活)課程研究[M].上海:華東師范大學出版社,2015.