基于云班課平臺的工程圖學在線教學實踐

于勇 劉靜華 趙罡

[摘 要]文章針對工程圖學課程教學,從授課模式、教學內容組織與展示、教學效果追蹤與反饋三個方面進行了在線教學的探索和實踐。項目組在授課方式上,采用了小規模限制性在線課程的授課模式,通過有聲PPT、云班課輕直播答疑、課后隨堂全員測試,引導學生自主學習;在教學內容組織與內容展示上,對教學知識點進行梳理,建立了扁平化的知識點結構,引導學生利用“碎片化”的時間來學習和鞏固知識點,并制作“圖形兼備”的電子課件,幫助學生建立“形”與“圖”之間的關聯,提升學生的教學體驗,激發學生的學習興趣;在教學效果追蹤和反饋環節,通過云班課進行課后的及時統計,實時調整教學活動的組織,掌握學生動態,提升教學質量。項目組對工程圖學在線教學的探索和實踐,取得了較好的成效,給工程圖學教學的深化改革和創新奠定了基礎。

[關鍵詞]工程圖學;在線教學;圖學教育;云班課

[中圖分類號] TP391;G642 [文獻標識碼] A [文章編號] 2095-3437(2022)02-0095-05

現代信息和網絡技術的發展,改變了人類的生活方式,也推動了教育的變革和創新,手機、電腦在教學中的應用,使學生能夠基于網絡的線上教學隨時隨地地學習新知識。目前,國內各大高校在相關課程的教學模式上紛紛進行改革,分別基于自建平臺或者商業平臺發布課程資源,用信息技術改造傳統教學,在教學模式上進行探索,取得了良好的成效。基于網絡的在線教學順應時代的需求,通過智能手持終端設備使學生隨時隨地地進行課程學習,讓學生最大限度地利用時間,將學習過程充分融入平時的生活當中,在滿足學生個性化學習需求的同時也改變了傳統的課堂教學模式,更有助于提高學生的自主學習能力。尤其是新冠肺炎疫情爆發后,線上教學模式在全國大中小學中得以推廣,更凸顯了線上教學研究的重要性和必要性。

在線教學一般包括以下三種方式:MOOC(Massive Open Online Courses,大規模開放式網絡課程)、SPOC(Small Private Online Course,小規模限制性在線課程)和實時直播教學。在線教學所采用的教學平臺如騰訊課堂、雨課堂、超星課堂、藍墨云班課等,也各有千秋。無論采用哪種方式和教學平臺,如果僅僅把傳統課堂教學模式照搬到網絡平臺上是遠遠不夠的,教師需要傾注更多的精力針對所講授課程的特點進行在線教學的研究,需要更加注重以“學”為中心,實現教學從學生“學會”轉為學生“會學”;需要更加關注學生的參與度,引導學生自主學習,增強學習效果,提高教學質量。工程圖學課程是我校的核心專業基礎課,受眾面廣,年均有2000多人進行本課程的學習,是后續學習其他專業理論知識的前提和基礎。由于新冠肺炎疫情防控的需要,各高校都采用線上授課,這也給工程圖學教學提供了教學改革和創新的契機。我們在工程圖學的在線教學中,分別在授課模式、課程內容展示和課后輔導與反饋等方面進行了探索和實踐,為進一步優化工程圖學的教學方法提供了借鑒。

二、授課模式

傳統的工程圖學課堂教學當中,課堂的組織模式基本采用 “引入—展開—總結”這種相對比較固定的活動模式。這種授課模式以“教”為主,學生處于“被動”地位,是一種單向的、間斷的課堂教學活動。在課堂上教師將課程知識點教授給學生,學生課后通過做作業進行課堂知識的鞏固。由于課堂時間是有限的,學生的基礎也不同,教師的講授要面向全體學生,無法滿足學生的個性化需求。在線教學使得學生不可能像課堂教學那樣集中在一起學習,并且不能像課堂教學一樣,教師和學生之間可以進行面對面的交流、眼神與肢體上的交互,因此在線教學中的課堂組織重點是提高學生的參與度,引導學生自主學習,使得授課從以“教”為主向以“學”為主轉變,從學生的“學會”轉向學生的“會學”,從以“灌輸”為主轉向以“啟發”為主的教學模式。

(一)授課形式

在工程圖學在線教學實踐過程中,筆者在授課之前對學生學習的軟硬件進行了調查,學生反饋電腦和網絡等硬件有一定限制,因此我們在授課形式上進行了調整。直播方式最直接高效,就像把課堂教學搬到了網絡上,但其有一定的局限性,一旦出現卡頓或者掉線等情況,學生將無法完成本次課程的學習,這樣的教學效果并不理想。錄播能夠有效防止由于電腦硬件和網絡問題影響教學效果,有助于打磨教學內容;有助于教師提前發布教學視頻,組織學生開展預習及回看;有助于在課堂上講解重點和難點,引導學生進行設計創新和開闊學生視野。此外,北航課程團隊在前期的建設中,在“愛課程”平臺建設了國家精品資源共享課,這些資源給工程圖學在線授課模式奠定了基礎。因此,在工程圖學在線教學實踐中,項目組結合工程圖學的課程特點,采用“SPOC+MOOC+直播答疑”三管齊下的授課形式進行教學,課件內容提前錄播發放給學生,MOOC課程資源作為課程內容的有利輔助,上課時段采用直播方式與學生在線進行實時討論。經過多種平臺的對比,最終選用藍墨云班課平臺進行工程圖學在線教學的實踐,其不僅支持電腦端操作,也支持手機端操作,還具有很方便的課程資源組織、分類統計、消息通知、在線測試和輕直播功能,能夠滿足在線教學的要求。通過這種授課形式,學生可以隨時隨地從平臺中提前下載課件和相關資源,像在課堂上聽教師上課一樣進行課程學習,不受網絡條件和時間條件的限制,并且課后可以進行直播內容的回放。

(二)在線課堂組織

學生的積極性和參與度是在線教學需要考慮的一個重要因素,教師除了要在教學內容設置上吸引學生,還要根據學生反饋進行靈活的課程活動組織,引導學生參與課程的學習和討論。在實踐過程中,教師主要通過以下四步引導學生參與到每節在線課程的學習當中,并通過平臺功能進行數據的反饋,做到心中有數,實時掌握學生動態。

1.教師利用微信群進行課程相關消息(如上課時間、上課流程及內容、課程通知等)的實時發布。

2.教師利用云班課平臺的“簽到”功能以及課件資源的利用情況檢查學生的參與度,并利用微信進行提醒。

3.教師利用云班課平臺的“輕直播”功能,結合課程重點內容,在直播區參考學生進度拋出問題,引導學生思考,一步步啟發引導學生學習當次課的重點內容;反之,學生如有疑問,可以在此進行答疑,同時通過獎勵經驗值來提高學生的參與度。

此外,如果學生在上課時段沒有及時參與課程答疑和討論,也可以在課后查看課程討論內容,避免了利用微信和QQ等工具答疑時需要“爬樓”才能定位相應內容,也避免了因學生進度不同,采用騰訊會議直播答疑不能保存,而錯過重點問題的討論,學生可以根據每次課的討論內容進行回放查看。

4.利用云班課的“測試”功能,結合每節課課件內容建立了測試題庫,利用每節課最后的10~20分鐘時間,邀請學生全員參加本節課主要內容的測試,以檢驗學生的學習效果,如圖1所示為隨堂測試學生的參與情況。

三、教學內容組織與展示

工程圖學是以正投影原理為理論基礎,用二維圖形和符號來表達三維空間物體的一門學科。學生要進行三維的“形”與二維的“圖”之間互相轉換的思維活動,要有較強的空間想象能力。在課程內容組織上,傳統的課堂教學由教師引導學習每節課的知識點。在課程內容展示上,傳統的課堂教學主要是教師以PPT為主,輔以板書、視頻和3D建模軟件演示等多種手段展示學習內容,在課堂上能夠給學生建立起“形”與“圖”之間的關聯,使得學習更加直觀化和形象化,輔助學生進行思考。在工程圖學的在線教學過程中,在網絡環境下,如何組織課程內容,引導學生進行課程知識的學習,幫助“遙遠的”學生建立二維的“圖”與“形”之間的關聯,也是工程圖學在線教學的任課教師需要探索的問題。

在工程圖學的在線教學實踐過程中,項目組對教學內容進行了知識點的梳理,構建了扁平化的知識點組織結構。該組織結構建立了17個二級知識點以及110個細節知識點,包括圖學發展史、投影法、點的投影、直線投影、平面投影、點線面相對位置、投影變換、立體投影、直線與立體相交、平面與立體相交、立體與立體相交、復雜組合體構形、軸測投影、機械制圖國標、圖樣畫法、機械零件構形與表達、裝配體構形與表達等,如圖2所示。同時將課程內容按照知識點進行碎片化處理,即按照課程的重點和難點進行課程內容的再組織。再通過建立知識點結構引導學生利用“碎片化”的時間來學習和鞏固知識點,進一步擴展了教學時間和空間,提高了學生學習效率。在統一在線上課時段,學生則通過教師提前錄制的有聲PPT(其包含一節課所包含的多個知識點),再系統地進行當次課程內容的學習,從而取得良好的學習效果。

在課程內容的設置和安排上,如何吸引學生,破除時空阻隔,提升線上教學的效率和效果,也是教師需要探索的問題。尤其是在學生的日常學習中,針對復雜題目,空間思維較弱的學生若沒有具體的情境支持,只憑空想象,往往很難建立起“形”與“圖”之間的關系,而不能很好地完成繪圖和讀圖任務。由此可知,在網絡環境下,幫助學生建立起“形”與“圖”之間的關聯,建立空間思維則顯得尤為重要。因此,在工程圖學在線教學的課件展示上,應充分利用現代信息化手段開發“圖形兼備”的電子課件,提升學生的教學體驗,激發學生學習興趣,學生在使用的同時,也會思考其是如何實現的。

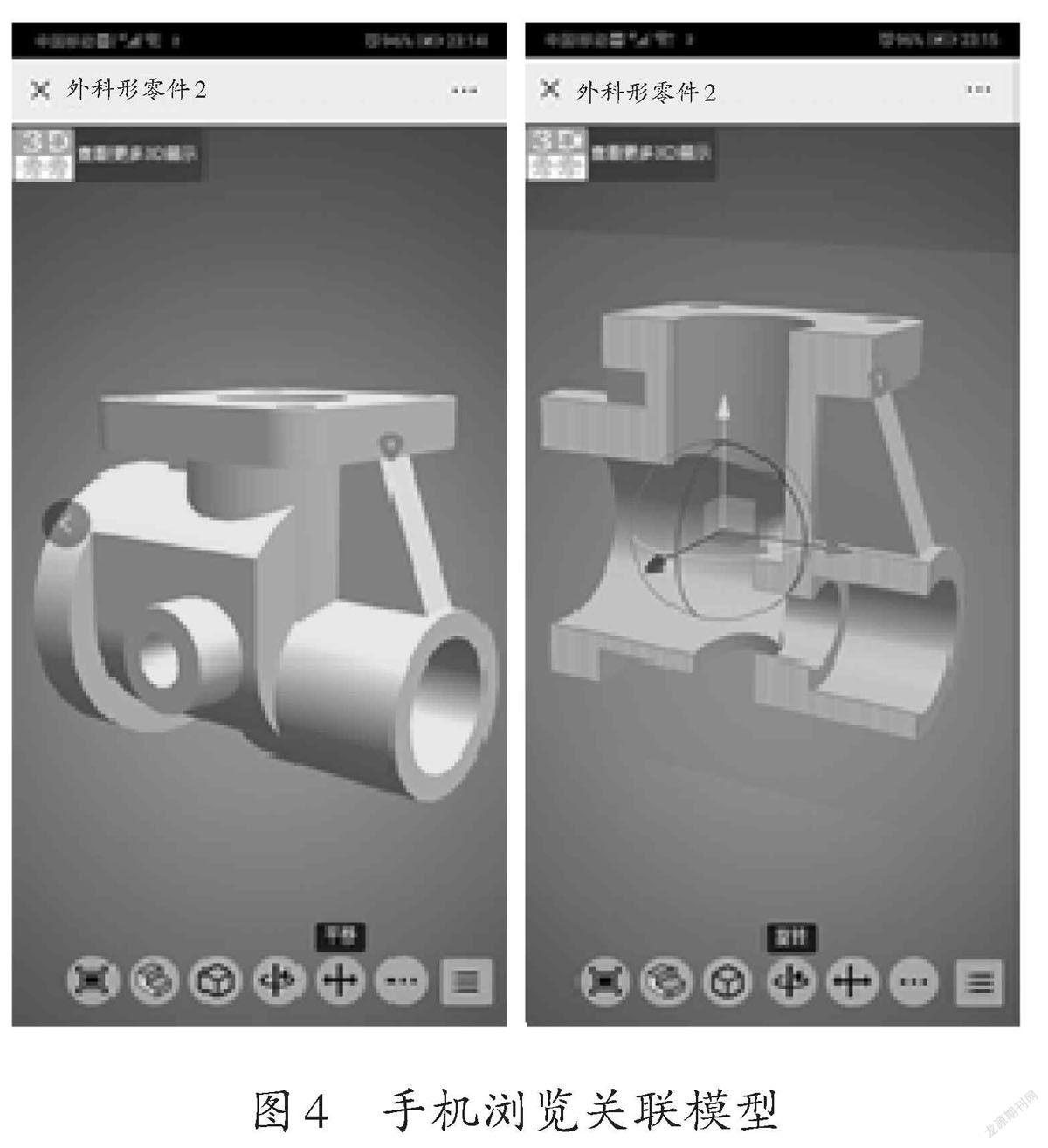

圖3為某零件二維工程圖樣,教師可要求學生根據此圖畫出其A向外形圖。由于該形體比較復雜,對有些學生來說,即使給出答案,也不能完全建立起該零件空間的形體概念。因此,我們制作了“形圖兼備”的展示形式,利用云班課平臺以鏈接或者二維碼形式進行發布,學生通過手機掃描二維碼或者電腦點開鏈接,無須安裝CAD軟件就可以直接查看該零件的三維模型并可以進行旋轉、平移、縮放和剖切等操作,如圖4所示。

為進一步提升學生的工程素質,我們在在線教學實踐過程中,通過網絡云班課平臺將工程中或者課外相關的知識以鏈接形式推送給學生進行學習,比如將工程中數字化應用的最新進展——基于模型定義以及數字孿生等相關的概念和應用推送給學生,以擴展學生的工程視野。在講解螺紋連接件和鍵的畫法部分內容時,將螺紋緊固件的加工過程和花鍵的工程應用“鎖環式慣性同步器工作原理”推送給學生,如圖5所示;北航前期在“愛課程”平臺建設的國家精品資源共享課也以鏈接形式推送給學生。

通過豐富的多媒體課件資源,一方面可以吸引學生的興趣,另一方面也可以補充書面教材知識的不足,擴展學生獲取知識的深度和廣度,開闊學生的工程視野,給學生更多的思考空間,為學生的主動學習、研究學習和創新提供重要的資源保證。對于學生來說,也可以將其感興趣的內容和鏈接在云班課平臺進行共享。

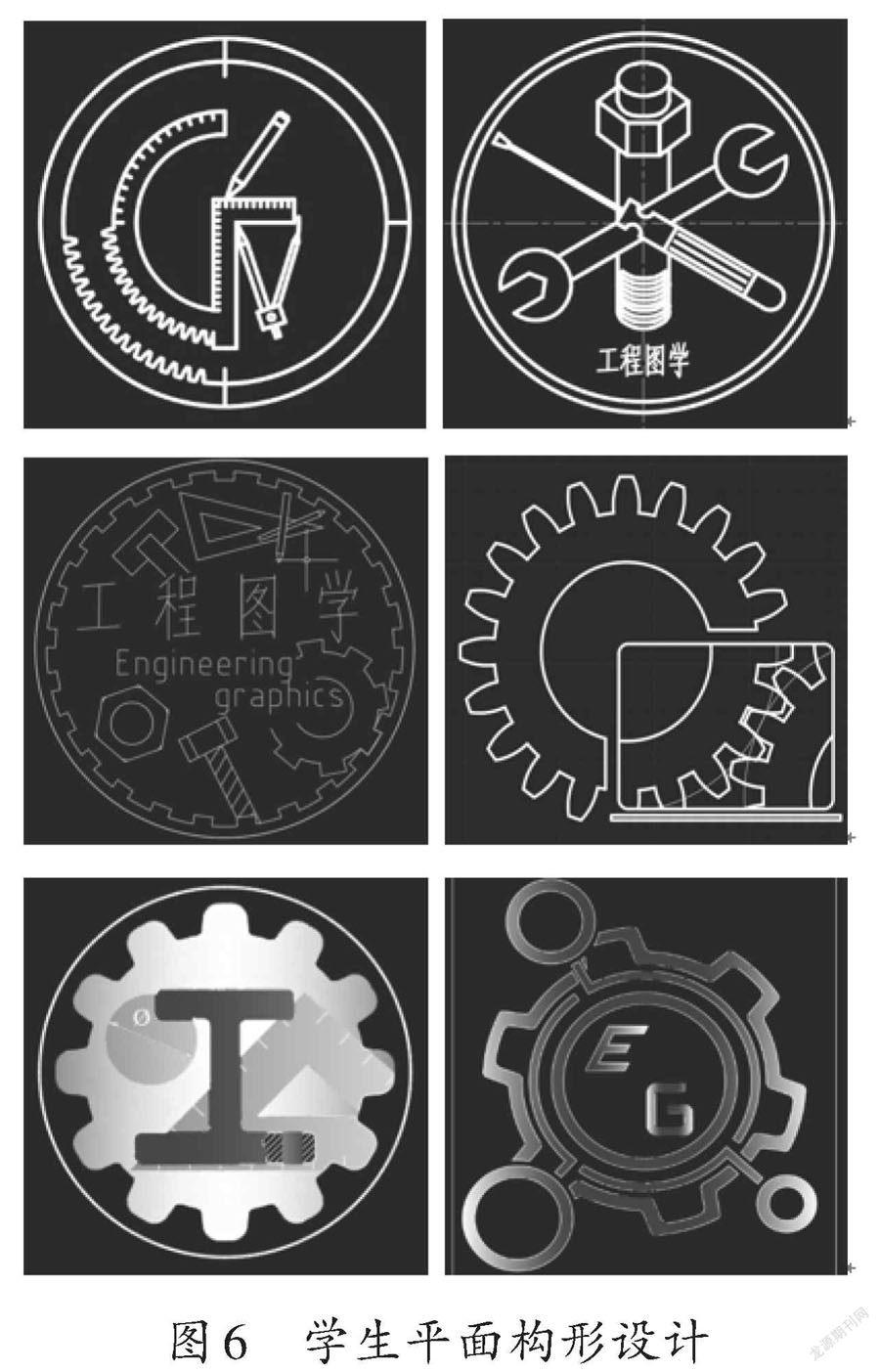

為了培養學生獨立思考和創新的意識,在在線教學實踐過程中,我們結合教學內容讓學生利用學習的AutoCAD軟件進行平面圖形構形設計,并在在線課堂上進行展示和討論,如圖6為學生設計的關于“工程圖學”課程的標志。

此外,在傳統的工程圖學的課堂教學中會有一個減速器測繪實踐的環節,但由于疫情學生無法在實驗室中完成,因此在在線教學中,可請學生利用日常生活中的物品進行測繪并完成建模,取得此環節的預期目標,如圖7為部分學生測繪環節的實物和成果展示。

四、教學效果追蹤與反饋

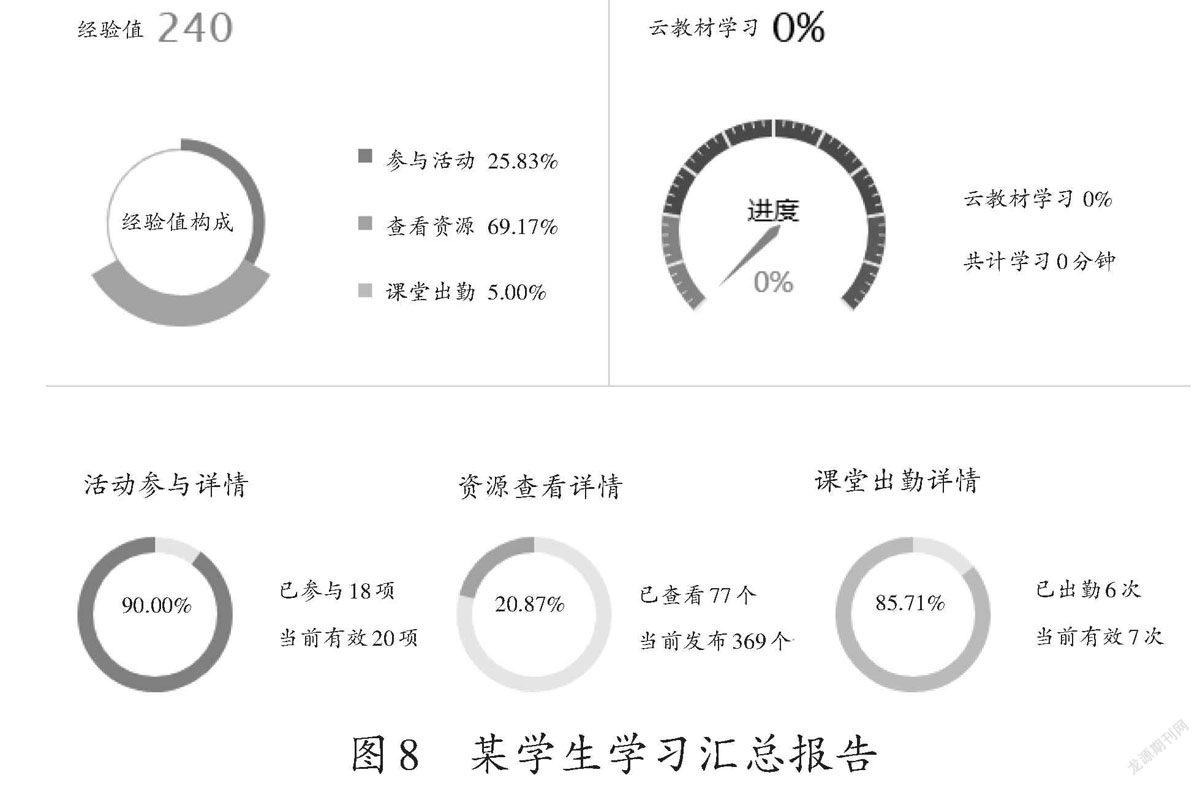

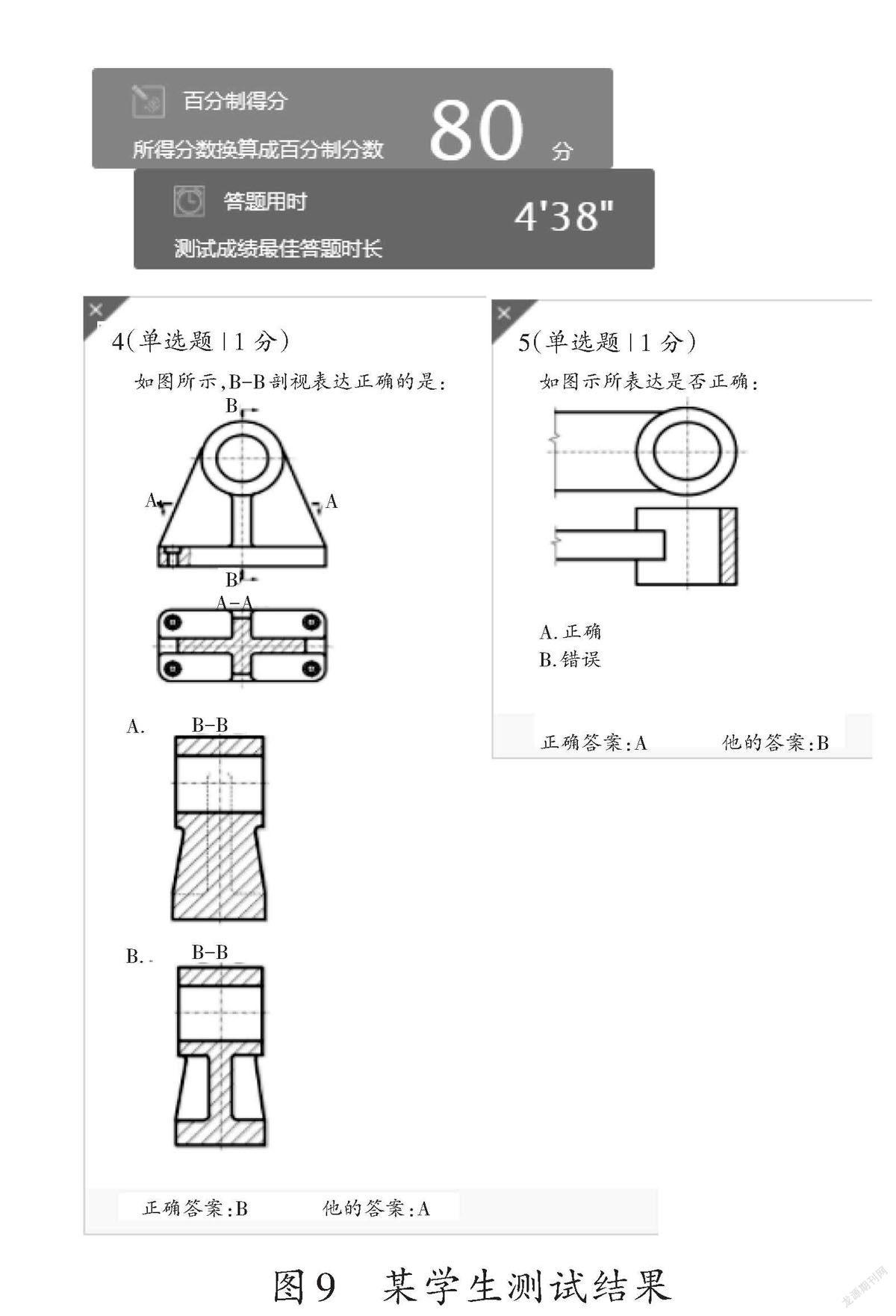

課堂教學一般是通過課后作業和定期答疑以及測試等活動來反饋教學效果,或者利用課間或答疑時間向個別學生咨詢課程的接受情況,比較難達成教學效果的快速反饋。采用云班課平臺進行工程圖學的在線教學實踐以后,可以通過云班課平臺功能實現各種統計工作,如作業參與、課堂答疑、課堂測試、資源查看、出勤情況和調查問卷等,可以很方便快捷地形成全員的調查反饋,如圖8所示為某學生的學習匯總報告,圖9為某學生的測試結果。

通過這種快速的、全面的數據反饋,以及在線實時的交流互動,教師能夠及時了解學生動態,了解學生掌握知識內容的情況,有利于做到因材施教,也能夠及時調整在線教學的課堂組織與講授節奏。同時,在課程在線教學實踐環節,我們對某小班進行了一次調查問卷,和直播課程相比,90%的學生愿意使用這種模式進行在線課程的學習。同時,根據學生的反饋,傳統的課堂教學模式在學生的心目中依然是不可替代的。新冠肺炎疫情防控期間,這門課程不得不采用完全在線的學習方式,學生對這種教學模式也是從不適應到逐步適應。但疫情結束后,在工程圖學的課堂教學中可以輔以適當的在線教學,通過混合式教學模式進一步擴展教學時間和空間,這也給工程圖學的傳統課堂教學帶來了改革和創新的機會。

五、結束語

通過工程圖學的在線教學實踐,我們認識到,傳統的課堂教學是不可或缺的,但其輔以適當的在線教學可以進一步擴展教學時間和空間,有助于促進自主式學習、啟發式教學的實施,有助于提高學生學習工程圖學的效率和效果,提升教學質量。經過實踐也發現,云班課平臺也有其不足之處,體現在計算機繪圖部分內容的教學中,學生在實際建模操作時,如遇到操作問題,無法實時傳遞給教師。為此,在實踐過程中我們專門采用騰訊會議直播的形式進行答疑,對于網絡和電腦有限制的學生則采用云班課輕直播功能(學生邊錄制邊播放)進行答疑。這種雙管齊下的多平臺輔助方式的實施,取得了良好的教學效果。由此也可以看到,課程內容的不同,學生反饋的不同,采用的方式和方法也不同,不能一概而論。但無論是傳統課堂教學模式,混合式教學模式還是在線教學模式,教師良好的課堂組織能力,豐富的課件內容以及課后及時的反饋和響應都是上好一門課的必備基礎,創新的教學方法融合現代信息技術是現代教學的發展趨勢。

[ 參 考 文 獻 ]

[1] 顧勇,袁鴻斌,吳小濤.《機械制圖》課程信息化教學與研究[J].南方農機,2019(19):212-213.

[2] 成海濤.基于雨課堂的機械制圖翻轉課堂教學模式探討[J].江西理工大學學報,2018(6):86-90.

[3] 韓正功,李玢,曾萍,等.互聯網+環境下《工程制圖》混合教學方法的研究[J].電腦知識與技術,2019(30):166-168.

[4] 韓正功,陳海虹,曾萍,等.基于慕課與雨課堂的工程制圖JiTT教學模式改革研究[J].科技創新導報,2019(24):213-214.

[5] 彭霞,羅昕,吳杰,等.基于“雨課堂”模式的《工程制圖》教學改革[J].教育現代化,2019(10):115-118.

[6] 何航紅,王麗萍,覃鈺杰.基于網絡教學綜合平臺的機械制圖混合式教學探索與實踐[J].輕工科技,2018(10):184-185,187.

[7] 張立寶,祁鑫,封皓元.基于云班課系統的研究與實現[J].電腦知識與技術,2019(1):112-114,117.

[8] 王濤,呂利.基于雨課堂的《工程圖學》混合式教學探索與實踐[J].教育現代化,2019(9):89-91.

[9] 張學昌,施岳定,吳紅兵,等.“變被動為主動”機械類工程圖學課程作業評價模式改革與應用實踐[J].大學教育,2016(11):92-94.

[10] 郭檢平.基于藍墨平臺的《螺紋軸數控編程與加工》信息化教學設計與實施[J].電子元器件與信息技術,2018(7):74-77.

[收稿時間]2020-07-24

[基金項目]北京航空航天大學2019年校級重點教改項目,2017民機科研專項。

[作者簡介]于勇(1977—),女,黑龍江人,副教授,博士,研究方向:MBD數字化設計制造、數字孿生、產品全生命周期管理。

sdjzdx202203231040