讓“生活數學”為特殊兒童點燃希望之光

蔣黎黎

摘 要:《培智學校義務教育課程標準》針對特殊兒童的數學學習能力培養有明確指示,它強調要以“生活”為核心,來培養學生日常生活中基礎問題解決能力,如:計算技能、思維能力和應用數學等。基于此,文章秉承“以生活為核心”理念,探尋了“生活數學”在特殊教育中的重要意義;并從特殊教育學生未來發展為著力點,提出了收集生活數學“感知、興趣、理解、意識”這四顆教學“火種”,最終聚力為這些特別的學生來點燃全新的未來。

關鍵詞:特殊教育;生活數學;策略研究

【中圖分類號】G610? ? ? ? ? ? 【文獻標識碼】A? ? ? ? ? ? ?【文章編號】1005-8877(2022)08-0179-03

【Abstract】The "Curriculum Standards for Compulsory Education in Peizhi School" has clear instructions for the cultivation of mathematics learning ability of children with special needs. It emphasizes that "life" should be the core to cultivate students' basic problem-solving ability in daily life, such as: calculation skills, thinking ability and Applied Mathematics, etc. Based on this, the article adheres to the concept of "taking life as the core" and explores the significance of "life mathematics" in special education; Consciousness”, the four teaching "tinders", will finally focus on igniting a new future for these special students.

【Keywords】Special education; Life mathematics; Strategy research

生活離不開數學,數學離不開生活。“生活數學”來源于生活,目的在于特殊教育學生的培智上。“生活數學”強調“以生活為核心”理念,注重引導學生在生活中學習數學、理解數學在生活中的意義。最終,來助力他們進一步獲取所必需的基礎數學知識、技能和生活經驗,以幫助學生更好地融入社會,重新點燃他們生活的希望之光。

1.“生活數學”教學對特殊兒童的意義

相對于普通學校學生而言,特殊教育的學生常伴有智力發育遲緩和智力障礙,他們在學習上的認知特征具體表現為這幾個方面:第一,智力程度較低且理解能力差;第二,注意力不集中,學習興趣、效率低;第三,記憶力較差,知識掌握程度低;第四,抽象概括能力差,邏輯和思維能力弱。然而,數學是一門抽象的邏輯性較強的學科,它的這個特性,決定了在特殊教育課堂想要獲取有效教學存在一定難度。基于這些因素,針對特殊教育學生的“生活數學”應運而生,首先,它的生活化、社會化和實用化三大課程特征,能夠將學生的生活經驗以及現實社會進行內在串聯,從而有助于激發提升學生學習數學的興趣。其次,在豐富多元教學手段輔助下,來進一步使特殊教育學生掌握基礎數學知識;感受到數學與生活的關系,體驗出數學應用于生活的樂趣。

2.收集“生活數學”教學“四火種”點燃新希望

特殊教育要趁早已經成為普世共識,一旦錯過了最佳時期,往往事倍功半。究其根本,是由于學生的年齡愈小,可塑性愈大,也可以及早開發這些特殊學生的數學意識,這樣才能讓他們能在未來成長中不被社會所拋棄。因此,教師要深刻認知特殊教育學生這一發展特征,從根本上來轉變“重知識輕實踐”的觀念,將培養學生的生活適應能力作為數學教學的重中之重;并依據生活數學教學活動的需求,勇于嘗試挖掘教材內容,來精心設計與特殊學生發展水平的有價值的數學內容。此外,也要從教學方式方法來做出更深層次思考,通過收集好“感知、興趣、理解、意識”四火種,最終讓它們齊齊“點燃”,為這些特殊的學生學習數學帶來新希望。

(1)注重環境熏陶,收集“感知”火種

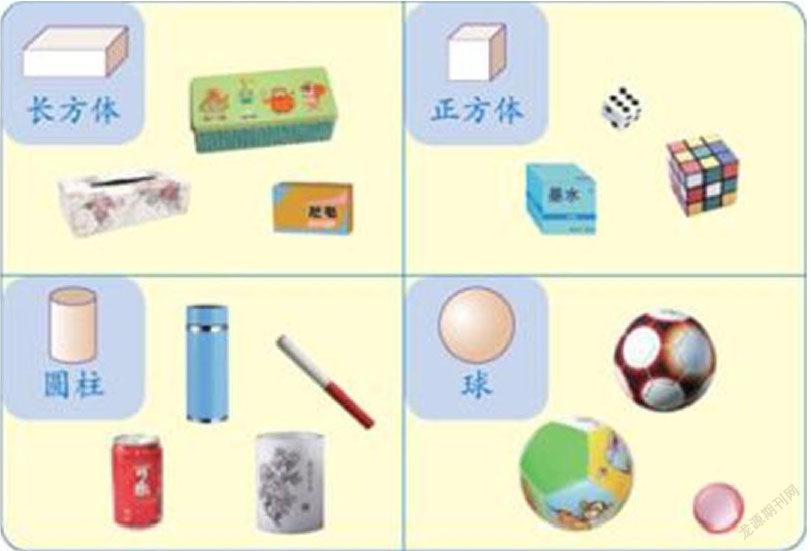

數學來源于生活,回歸于生活。環境作為學習的一個重要顯性載體,通過讓生活素材裝扮數學教學的空間,將數學融入學生的生活環境,它能為特殊教育學生提供更多感知覺刺激、視覺提示,幫助學生更好地進入學習狀態。因此,在生活數學教學過程中,教師要重視環境的熏陶作用,充分利用起特殊教育學生的學習環境,并根據學習任務的調整,來進行教學環境創設和生活情境創設,真正地使學生學習生活中充滿數學,讓他們從視覺、觸覺再到頭腦、身心獲得最全面的數學感知,從而為教師下一步的教學,提供良好的條件基礎。例如,教學生活數學一年級下冊第二單元“個人生活”時,教師可以根據主題單元目標中“蔬菜、餐盤”等數學元素融入當前教學環境中,在教師教師角落布置一個生活數學角,放置一些玩具蔬菜、不同形狀餐盤和認知卡片,形成豐富多彩的主題環境,讓數學知識自然地融入生活中,方便學生在課后繼續接受這些知識,在潛移默化中提高學生學習數學知識的興趣和效率。此外,課堂是學生的第二學習場所,將生活元素融入課堂中也是一個重要的方式。在生活數學教學過程中,教師要善于挖掘教學內容,并將其與學生生活經驗緊密相連,從而讓數學變得更加生活化、真實化,學生自然變得想學、易學。例如,教學生活數學四年級下“認識圖形(四)”這一內容時,教師可以將學生生活中常見的不同形態物品,如:文具盒、廢紙巾盒、魔方、水杯、易拉罐、足球等變成課堂上重要的教學工具,從而為學生提供了一個直觀有效的輔助,讓教學變得更加簡單明了,幫助學生更好地投入圖形認知的學習中去。

(2)創建寓教情境,收集“興趣”火種

由于特殊教育學校的學生存在不同層面的智力缺陷,他們大多數心理脆弱,有著不同程度的自卑情緒,導致教學任務的完成存在較大難度。而生活化的趣味教學情境,它以學生親身的實踐經驗為情境基礎,能有效地活化學習氛圍,讓學生在輕松的學習情境中更加放開自我,增添學習興趣。因此,在生活數學課堂教學中,教師可以創設一些與學生生活經驗較為契合的教學情境,以激活學生根據已有生活經驗,使其更容易地學好知識,在教師和同學的尊重和認可下,從而幫助學生重建信心、獲得學習成就感和更加健康積極的心態。例如,深入訓練“認識圖形”時,教師可以在課堂上創建有趣的美術、音樂、體育類型的生活化游戲情境,美術游戲:來玩一玩“圖形寶寶變魔術、圖形寶寶找家”,進一步讓學生認識不同形狀不同大小的圖形;又或是體育游戲:“圖形寶寶開火車”,讓生活中常見的火車變成學生的學習中轉站,讓他們來連一連、分一分,從而既能夠讓學生在生活化學習氛圍中快樂成長,也能進一步啟發學生對數學學習的動力。又如,學習生活數學四年級上“11~20各數的認識”時,教學重點是要引導學生看圖會數數量,并會寫20以內的數。但是,由于數數是一個比較枯燥的學習過程,在課堂教學中,教師就可以借助學生常見的生活場景,來創建一個生動的趣味生活化“分發零食”數數游戲情境,教師準備20根棒棒糖和對應的11~20數字圖片,然后,讓學生按照數字圖片所展示的棒棒糖來以小組“接力賽”的游戲形式,一一對應排列數數。通過這樣的方式,讓生活數學學習變得自然而然,使得課堂氛圍瞬間就活躍起來,學生的學習能力在生活化學習過程中得到了進一步的發展,在玩的過程中不僅激發了學生的學習興趣,也提高了課堂教學效率和質量。再如,在“快慢、遠近”的學習中,教師便可以采用生活化教學,激發學生的學習興趣。首先,在判斷事物運動的快慢中,教師可采用學科融合的形式為學生創設故事情境,通過借助多媒體設備播放故事《龜兔賽跑》,并在故事播放之前向學生提出問題,思考烏龜與兔子誰先到達終點,贏得比賽?由于學生的認知水平存在一定的差異,也有學生在這種非此即彼的問題答案中漫無目的隨意選擇。為了避免這種情況的發生,教師可為學生準備實物道具。教師拿出一個兔子模型的電動小汽車,又拿出一個具有慣性的烏龜小汽車。然后,在講臺前找一處空地,畫出起點和終點,用小車代替故事中的烏龜和兔子,直觀表現出在同時同地出發后,兔子最先到達終點,從而斷定兔子所用的時間比烏龜少,兔子則比烏龜的速度快,反之,烏龜的速度比兔子慢。那么在故事中,由于兔子中途休息睡了一覺,烏龜憑借堅韌的耐力贏得了比賽,這個故事還能夠啟示學生,盡管我們現在學習的進度比較慢,但是只要我們堅持,不畏懼困難,勇敢探索和求真,就一定能夠跑到終點。此情境教學中,教師不僅讓學生真切感受到了快與慢的區別,同時也從《龜兔賽跑》的故事中,認識到了學習要保持端正的態度,切勿驕傲、自大。接著,在教授“遠近”的過程中,教師組織學生進行實踐活動,同時為了突出寓教的作用,教師仍舊采用學科融合的形式設計情境活動。教師組織學生在體育館中,利用手機播放一段歡快的音樂,此時教師離學生的距離較近。之后,教師將手機放置在原處,帶領學生朝遠處走去,一段距離后,學生發現手機里的音樂聲音變小了。再向遠處移動一段距離后,學生表示已經聽不到音樂聲了。當教師再次帶領學生朝著手機的方向靠近的時候,學生又能夠聽到輕微的音樂聲。這時候,教師可將自然科學中的聲音大小與距離遠近等相關知識融入教學。經過這一實踐活動,學生對于遠近的概念有了全面的認知,也能夠知道同等音量的聲音,距離遠的時候要比距離近的時候聽到的音量小。實踐證明,此活動情境教學很好地調動了學生對遠近的學習興趣,同時還促使學生對聲音遠近、物體位置遠近等其他生活化的位置方位產生探索的欲望。

(3)循序規范方法,收集“理解”火種

對于特殊教育學生來說,生活數學的學習是一個需要長期堅持和循序漸進的過程。在這個過程中,教師是一盞指路明燈,通過恰當的生活化的教學方法和規范表達,能更好地助力學生收集好數學學習的“理解”火種。因此,在生活數學教學中,教師一定要革新觀念,創新教學方式方法,樹立生活中處處有數學的教學理念,結合實際生活,對學習內容做靈活處理,讓生活數學變得更加生活化、易理解化,從而有效提升課堂上的教學效率。例如,為了進一步加深學生對“11~20各數的認識”,教師還可以將數數方法編成淺顯易懂且極具記憶點的“唱數”兒歌:“一個十,一個一,合在一起是十一;一個十,二個一,合在一起是十二;一個十,三個一,合在一起是十三……”在日常生活中也可以引導學生來經常來唱一唱、學一學,從而變成一個有效的生活記憶計數法,在循序漸進的傳唱中,學生獲得了更好的理解記憶。值得注意的是,“生活數學”雖然是側重于培智方向,但是它與數學一樣,從根本上來說是一門語言、思維邏輯性較強的學科。因此,在生活數學教學過程中,教師不僅要注重一定的方法,也要遵循一定的語言規范,讓學生從語言上來感受數學的關系。例如,“大”和“小”作為一對相對量,可用比較的關系,讓學生明白它們的含義,比如教師借助生活教具:籃球、乒乓球,讓學生來比一比大小,語言表達過程中,教師不能簡單直接地說籃球是大球,乒乓球是小球;正確的語言規范是要說出籃球大、乒乓球小,讓學生更加直接地建立起對比關系:籃球比乒乓球大、乒乓球比籃球小。

(4)強化實踐認知,收集“意識”火種

數學是生活智慧的結晶,它與學生有著密切的聯系,為了進一步幫助特殊教育的學生對數學理論知識形成良好的意識,讓特殊學生對這個世界有一個正確的認知,除了教授學習內容的基礎上,也要注重生活化的學習實踐活動開展。因此,在生活數學教學過程中,為了達到增強學生的數學意識的目的,教師應該將數學回歸于生活,讓數學在生活中進行實踐,做到將數學與生活緊密聯系,讓學生在生活中接觸到數學問題,認識到數學的問題和生活中的問題之間的聯系與區別,真正地讓數學中處處能有生活例子,這樣學生才能真正感到數學課程的生命力。例如,教學生活數學三年級下“認識人民幣”這一內容時,首先,教師可以拿一些與生活中常見各種面值的一模一樣的人民幣樣品,來串聯起學生的生活經驗,讓他們來認識并會進行簡單的計算。接著,可以用利用不同的面值轉化關系,來讓學生來玩一玩“一分錢”游戲,通過1角=10分,再引導學生進一步去學習1元=10角的轉換。最后,教師可以開展一個“購物超市”角色扮演實踐活動,布置一個生活化的教學場景——“小超市”,然后讓學生分別扮演售貨員、購物者,讓學生沉浸在真實的生活角色中,來體會人民幣在社會生活中的重要性,以及它的功能和作用,從而真正地提升學生的數學應用能力和社會實踐能力。通過這樣的方式,能讓學生倍感親切,激發他們對于數學的熱愛之情,增加學生學習的興趣,在學生慢慢地觀察分析后,他們學習了時鐘、分鐘、秒鐘等知識在生活中的作用,讓學生感受“時間”的應用與生活息息相關。

總而言之,星星之火可以燎原,生活數學作為特殊教育學生的一項重要學習內容。教師一定要遵循以生活為核心理念,把數學學習與生活實踐緊密聯系在一起,在教學過程中幫助學習收集好生活數學“感知、興趣、理解、意識”這四顆教學“火種”。最終,聚合能量為特殊教育學校的學生點燃未來的希望火光,照亮他們未來前行的路。

參考文獻

[1]呂鳳蘭.初探特殊教育中如何讓學生利用生活經驗構建數學概念[J].數學學習與研究,2021(01).