基于核心素養的“三核”英語閱讀教學

摘 要:文章指出,“三核”英語閱讀教學是指教師要依托語篇、圍繞主題,以核心問題為導向,找準切入點,讓學生通過一系列活動構建語言的核心結構,培養學生積極思維、積極參與的自主學習能力,使學生形成英語學科核心素養。

關鍵詞:核心問題;核心結構;核心素養;英語閱讀

中圖分類號:G427 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?文獻標識碼:A ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 文章編號:2095-9192(2022)07-0040-03

引 ?言

閱讀教學是學生、教師、文本之間的對話過程,是學生提升收集處理信息能力、認識世界的有效手段。學生在大量閱讀的過程中,可以拓寬知識范圍,在潛移默化中提升閱讀能力。

英語課程具有工具性與人文性,它既承擔著培養學生基本英語素養和發展學生思維能力的任務,也承擔著提高學生綜合人文素養的任務。也就是說,學生通過英語課程能夠開拓視野,豐富生活經驗,形成跨文化意識,增強愛國主義精神,發展創新能力,形成良好的品格和正確的人生觀與價值觀[1]。閱讀教學要培養學生用所學的英語做事情,并在做事情的過程中發展語言能力、思維能力以及交流與合作的能力。

一、當前英語閱讀教學存在的問題

目前,小學英語閱讀教學普遍存在以下問題。(1)閱讀教學問題碎片化。教師的提問極為隨意,缺乏有針對性的問題。部分教師教學方式固定,先教生詞再讀課文,講解翻譯,再做練習。學生處于被動學習狀態,經常要回答一些“Yes / No”的問題,閱讀能力得不到培養。(2)教師缺乏對語篇的深層次解讀。教師沒有引導學生探索語篇背后的深層意義,缺乏對學生思維能力的培養。這就導致學生不能對文本進行分析、推理、概括、想象。(3)閱讀面太窄,僅局限于課本文本輸入,缺乏相應主題滲透。由于深層次的主題意義的探究活動較少,學生的知識面較狹窄,各項能力均得不到提升。

二、以問題為導向的“三核”課堂構建

課堂提問是英語教學的一個重要組成部分[2]。問題是指要回答或解答的題目。陶行知說過,創造始于問題,有了問題才會思考,有了思考才有解決問題的方法,才有找到獨立思路的可能。心理學家羅杰斯認為,要使學生全身心地投入學習活動中,就必須讓學生置身于對他們個人有意義的或有關的問題情境中。問題教學法就是指教師在課堂上有意地創設問題情境。這既能檢測學生對文本的理解程度,又能鍛煉學生的思維能力,引導學生對所學主題有更深入的思考。

在閱讀教學過程中,如何構建一個合理的模式,既培養學生的閱讀能力,又讓學生在閱讀中體驗、交流、合作,培養閱讀素養?筆者所在學校的課題“基于學科核心素養培育的小學英語‘三核’課堂教學研究”,就是在這個背景下提出的。“三核”指的是核心問題、核心結構和核心素養。在教學過程中,教師應以語篇為依托,通過對語篇深度解讀,圍繞主題,設計核心問題,突破學習瓶頸,引導學生在一系列學習活動中探索文本蘊含的主題意義。教師要通過問題鏈,搭建語言結構,引導學生學結構、用結構,培養學生思維的完整性、層次性、邏輯性,培養學生的創造力。其中,核心問題就是閱讀的目的,是閱讀中需要解決的最重要的問題。教師要根據文本提煉核心問題,圍繞核心問題展開課堂教學,有效避免簡單化的“滿堂問”現象,讓學生在尋找、探索、解決問題的思維活動中掌握知識、發展智力、培養技能,進而培養學生自己發現問題、解決問題的能力,這有利于學生核心素養的培養。

在“三核”英語閱讀課堂教學的研究中,核心問題、核心結構與核心素養是互相融通的。其中,核心問題能夠引發學生對知識的探索,核心結構能夠引導學生建構知識體系、發展學習能力、培養思維品質。核心問題、核心結構是學用過程,而核心素養指向學用的成效,三者之間相互牽引、相互作用、相互融通,實現整體的育人價值。

三、課例呈現及分析

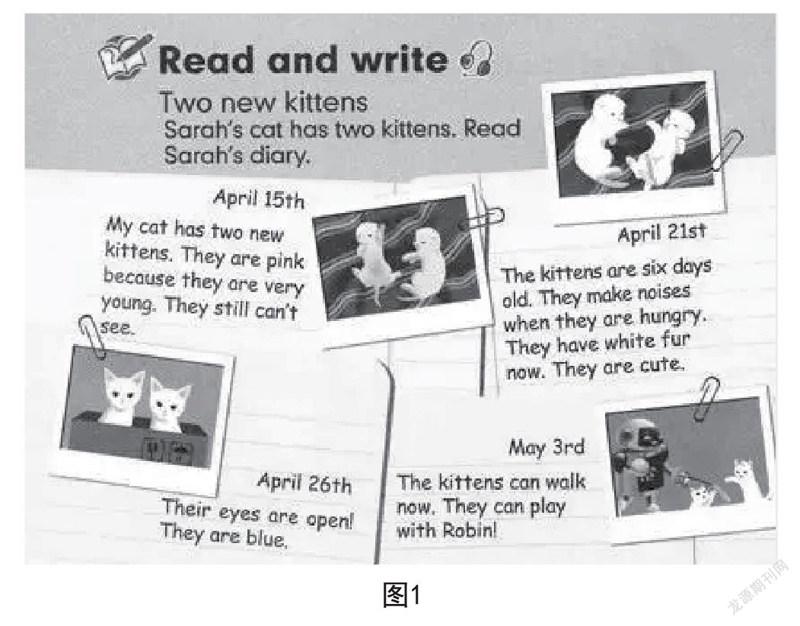

筆者將結合本校邱瓊老師的課例“Two New Kittens”,探討“三核課堂”如何實現基于主題意義的探究,培養學生核心素養。本課的教材內容是人教版五年級(下冊)Unit 4 Part B Read and write板塊(如圖1所示)。這是一篇觀察日記,記錄了小貓在不同時間點的成長變化。通過對文本的深層分析,我們將本課主題定位為三大主題語境中的“人與自然”。學生通過學習,能夠了解生命成長的神奇。本課的探索主題意義為“The Growth of Life”。因此,我們將教學目標定為:(1)學生通過閱讀文本,獲取小貓成長的信息,描述不同時間小貓的成長變化;(2)了解英文日記體裁,學習觀察其他生命的成長變化,制作自己的觀察日記。在教學過程中,教師要引導學生通過學習,觀察、了解小動物與其他生命的變化,引導學生喜歡小動物,并遷移描述其他生命的成長變化。在主題探究學習中,教師要引導學生感受生命的神奇力量。通過文本解讀,教師不能把關注點局限在小貓的成長上,而是要以文本的主題意義探究教學設計的出發點和落腳點,整合信息資源,依托問題,幫助學生提高綜合素養。

(一)依托核心問題,獲取語篇信息,感知語言

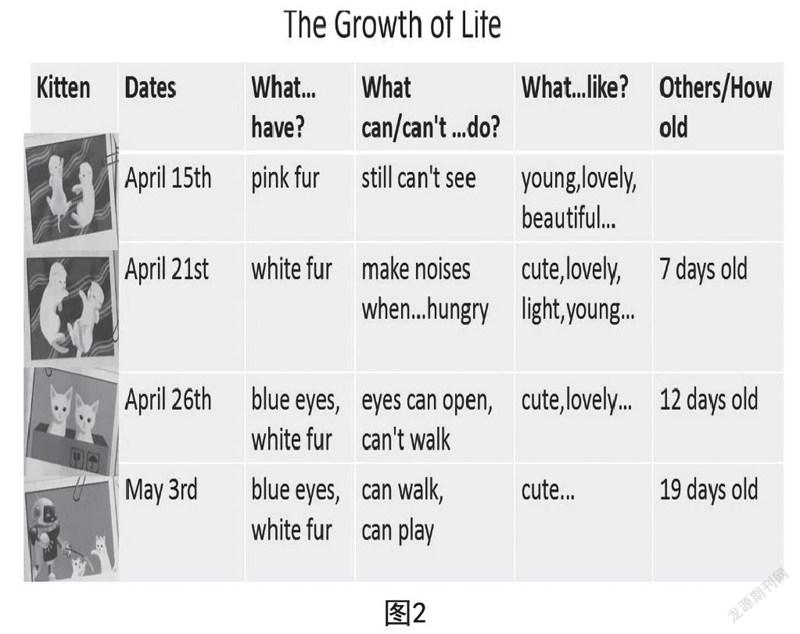

在教學中,教師先問學生:“Do you like animals? Why?”激活學生的舊知識,為新授課的語言學習做好鋪墊。教師鼓勵學生大膽描述,學生回答:“I like elephants. They are big. I like pandas. They are cute.”隨后,教師又問學生:“Do you like baby cats? Baby cats are called kittens. Do you want to know the growth of kittens?”由此引出本課學習內容。同時,教師借助表格,提出本課三個W的核心問題:“What do they have? What can / can’t they do? What do they look like?”教師先與學生一起帶著問題閱讀、梳理小貓從April 15th到April 21st的外形變化,引導學生拿起筆,在語篇中提取關鍵信息,并填在表格中(如圖2所示)。教師與學生初步感知語言:“On April 15th, they have got pink fur. They still can’t see. They are young and lovely. On April 21st, they have got white fur. They can make noises when they are hungry. They are cute and lovely.”然后,學生在教師的引導下描述小貓的生長變化過程,這也是培養學生閱讀抓關鍵信息的學習策略。

隨后,學生根據圖表提出的三個核心問題,自主閱讀剩下的兩篇日記,觀察小貓從April 26th到May 3rd的變化,并找到關鍵詞匯并填在任務單上,完成信息的提取。

核心問題的提出,可以讓學生帶著關鍵問題閱讀,有目的地提取關鍵信息。而表格媒介的運用,又能將散亂的知識與信息轉換,梳理了小貓成長的時間主線,以表格形式組織成結構式信息,提高學生對信息的理解與加工能力。學生通過教師的引導,能夠實現語篇學習理解的初級目標。

(二)利用表格支架,構建語言結構,運用實踐

結構化的知識可以幫助學生整合語言。表格提供了知識結構的框架,有利于培養學生的語言表達能力和思維能力,實現語用輸出。在學生完成信息提取后,教師要借助表格支架,建立信息之間的關聯。教師可以鼓勵學生完整地描述小貓的變化過程,引導學生根據核心問題及圖表上的核心結構,按照時間主線有條理地進行描述。學生此刻已經不再是提取信息,而是根據所學的語言結構重新架構、組織語言。此時,學生具備了基本的閱讀能力。在教師所提問題的潛移默化下,學生的語言輸出沒有停留在預設的層面,甚至還更新了自己觀察的變化:如little、small等詞。在描述過程中,學生的觀察力、概括能力也得到了提升。教師依托表格給學生提供結構化信息,有助于學生有序組織語言,實現語言的運用實踐。

(三)圍繞主題多維度設計,遷移創新,培養學生閱讀素養

1.整合資源,巧用微視頻,展示生命神奇

課前,教師可以播放與主題相關的微視頻——Life is a miracle。通過觀看動物繁衍生息的視頻,教師可以讓學生感受自然界生命的變化,體驗生命的神奇。隨后,教師可以提問:“What do you think of the video?”自然引出Life is amazing! 這種視覺“閱讀”效果更為震撼。課外資源的整合運用引出了本課的學習主題,激發了學生對主題探索的興趣。

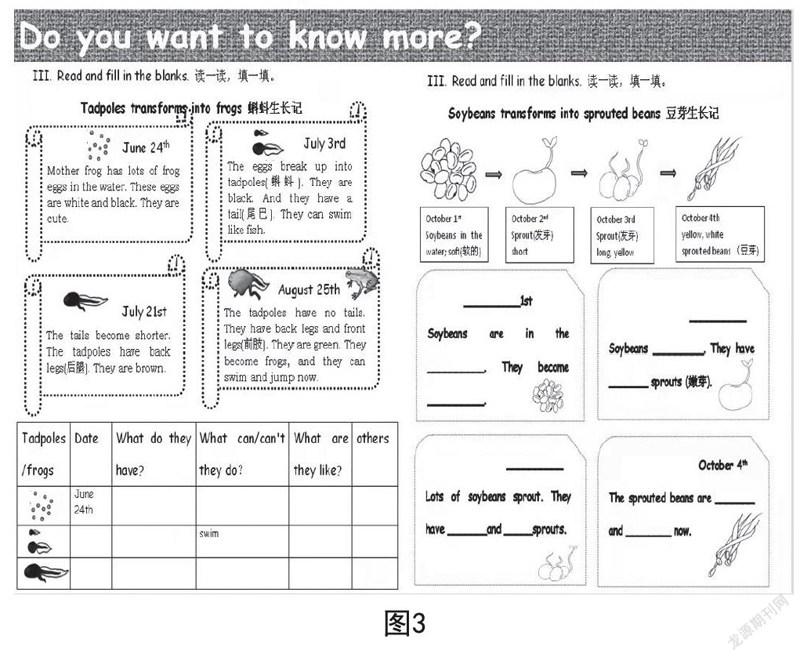

2.圍繞主題,合作探討,深化主題意義的探究

英語教學倡導英語活動觀,鼓勵教師在主題意義的引領下,通過學習理解、運用實踐、遷移創新等一系列綜合性、關聯性的活動,培養學生多元發展。邱老師在“Two New Kittens”文本教學之后,沒有停留在教材里,而是走出教材,引導學生通過小組合作,探討小蝌蚪變成青蛙、豆子變成豆芽的生長過程(如圖3所示)。此時,英語教學不再局限于課本提供的資源,而是通過大量與主題相關的閱讀材料,引導學生去感受生命成長。在這個過程中,學生能夠進行更深層次的學習、探究,形成新的知識結構[3]。

3.課后跨學科多元融合,能力素養雙提升

作業是課程的重要組成部分,能夠幫助學生整理、鞏固課堂學習內容。作業是課堂教學的延伸,能豐富主題意義探究。因此,邱老師給學生布置了項目性學習的作業:選擇自己喜歡的動物,畫出一種小動物的成長過程,在一周內完成并在班級展示。這個作業滿足了學生對個性化學習的需求,鼓勵學生將英語與美術學科融合。因此,學生在核心問題“What do they have? What can/can't they do? What do they look like?”的引導下,積極展開觀察實踐活動。在課后,有的學生畫鴨子,有的學生畫小狗。然后,學生運用“On ______, they have got ______ fur. They can / can’t ______. They are ______.”的語言結構,將觀察日記圖文并茂地呈現出來。學生由課堂到課外,由教師引導觀察的生命成長到自己想了解的生命,滿足了學生自主學習的需求。同時,學生由讀到畫,由寫到說,綜合能力也得到了提升。

結 ?語

整節閱讀課的設計基于英語活動觀,教師圍繞“生命成長”主題,引導學生從學習理解、運用實踐到遷移創新一系列綜合性、關聯性的活動,一步步感受生命成長的力量。同時,教師也培養了學生的觀察、分析、思維能力。學生的學習過程始于核心問題。通過解決核心問題,學生逐漸建構語言結構,發展綜合素養。在這個過程中,教師幫助學生成為自主的學習者,讓學生主動思考,使學生在閱讀中感知語言,在合作活動中深化主題探究,使學生成為學習的主人。

[參考文獻]

王薔.核心素養背景下英語閱讀教學:問題、原則、目標與路徑[J].英語學習(教師版),2017(02):19-23.

中華人民共和國教育部.義務教育英語課程標準(2011年版)[M].北京:北京師范大學出版社,2011.

中華人民共和國教育部.普通高中英語課程標準(2017年版2020年修訂)[M].北京:人民教育出版社,2017.

作者簡介:黃婷媚(1974.3-),女,廣東汕頭人,任教于福建省廈門市思明小學,一級教師,教研組長。