“雙減”背景下數學作業設計探索

陳櫻紅

【摘 要】“雙減”背景下,提高作業設計質量和管理水平再次被推到了教學研究的前沿。數學作業設計要豐富作業形式,豐實作業內涵;分層設計內容,滿足不同需求;凸顯作業過程,突出數學思考。數學作業設計不僅要實現“減負”,而且要著力“提質”,讓作業充分發揮育人功能。

【關鍵詞】“雙減” 作業設計 作業形式 作業內容 數學思維

作業是課堂教學的必要延伸,發揮著診斷、指導、檢驗、評價的功能。在學習完新知之后,適當適量的作業能起到內化和建構課堂知識、反饋學習效果的重要作用,在學生學習數學的過程中不可或缺。學生通過作業鞏固所學知識,在練習的過程中形成相應的技能和思維方法,感悟數學學科思想,培養實踐能力和探索精神。

“雙減”背景下,作業設計推到了教學研究的前沿。“雙減”的任務之一就是要減輕學生的作業負擔。作業“減什么”“怎么減”,是學校教學作業改革的關鍵所在。以往的數學作業多存在以書面作業為主,形式相對單一,作業內容千篇一律,缺乏層次性,作業效果側重結果、不注重過程等問題。就小學數學學科而言,應該基于學生的年齡特點和學習規律,設計形式多樣、內容有趣、過程豐滿、富有思維、探究開放的作業,讓學生既“作”有所獲,又“作”有所樂。

一、豐富作業形式,豐實作業內涵

(一)巧妙關聯,設計生活化作業

雷夫·艾斯奎斯在《第五十六號教室的奇跡》一書中,介紹了自己設計數學作業的方法。他千方百計讓學生了解數字的威力,明白數學與生活息息相關。筆者從中得到啟發,嘗試把數學算式還原到生活場景中,賦予數學作業豐富的生活意義。

例如,教學三年級下冊“含有小括號的混合運算”這節課時,教師可以設計如下練習題:

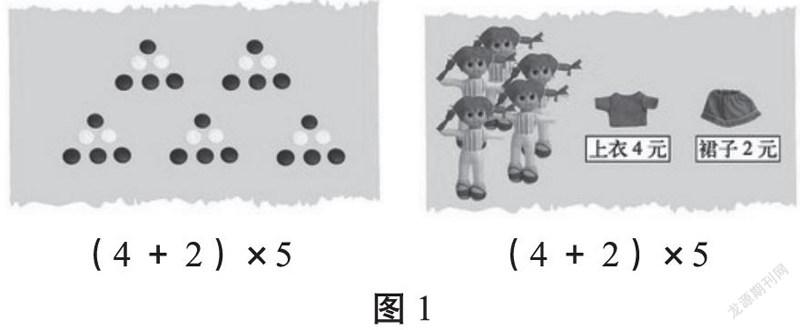

(1)說一說:(4+2)×5在上面兩幅圖中分別解決了什么問題?

(2)想一想:(4+2)×5這個含有小括號的綜合算式還能解決生活中的哪些問題?

解決實際問題的作業,傳統教學是教師設計好習題,學生列式解答。在這里,教師讓學生根據算式(4+2)×5到生活中尋找與之匹配的實際問題原型。第一個問題“依據算式說圖意”,引導學生初步感受算式在生活中的意義。算式(4+2)×5在左邊一幅圖中表示有5堆棋子,每堆有4枚黑棋和2枚白棋,求一共有多少枚棋子;在右邊一幅圖中表示給5個布娃娃購買衣服,一件上衣4元,一條裙子2元,求一共需要多少錢。第二個問題“還能解決生活中的哪些問題”,學生需要把算式代入自己的生活,到生活中提取經驗,深刻感受這個算式豐富的生活意義。這樣的作業走進了每個學生的生活,在作業交流中可以使學生進一步感受到:雖然具體的問題情境不同,但都要先求出4與2的和,之后再乘5。

(二)凸顯應用,設計實踐型作業

美國教育家彼德·克萊恩說:“學習的三大要素是接觸、綜合分析、實際參與。”實踐型作業正好符合以上三個要素,它的特點是突出數學活動的實踐性, 使學生不僅會在紙上做數學,而且能在動手、動口、動腦中學數學, 能運用所學知識開展調查 、收集、選擇、分析、解釋信息等活動。教師在設計數學作業時,要樹立實踐觀念,敢于放手,讓學生經歷從實際問題抽象出數學問題的過程,并且能夠主動分析問題,尋求解決問題的方法。

比如一年級學習完“認識人民幣”這一單元后,正好趕上學校組織學生參加春季綜合實踐活動。有的教師敏銳地意識到這一契機,設了如下的數學實踐作業:

同學們,明天到動物園參觀,每人限帶10元現金。在參觀過程中,同學們可以單獨購買商品,也可以兩個人合起來購買商品。購買之前,先要看清商品的價格,再根據付出的錢算好找回多少錢。如果遇到困難,可以找小伙伴商量,也可以尋求老師的幫助。

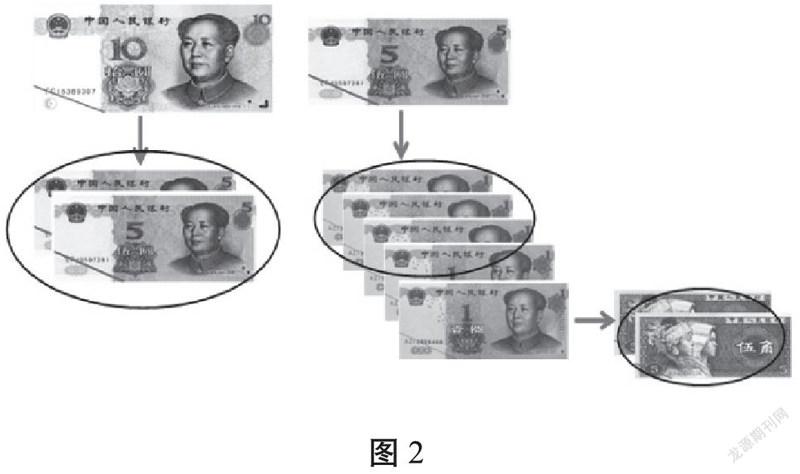

這類實踐作業,學生在真實的情境中使用人民幣,不但再次鞏固了對不同面值人民幣的認知,而且對付出的錢、商品的價錢、找回的錢這三個數量之間的關系理解得更加深刻了。有的學生要買一袋15元的爆米花,錢不夠,怎么辦?遇到這樣的情況,學生自己想出了不同的辦法:有的“借錢買”,向同學借5元,自己一個人吃,下次還給同學5元;有的“拼錢買”,付10元和付5元的兩個學生平均分著吃。錢又該怎么還呢?同樣引發了學生的思考。這個問題來自學生的真實生活,又很有思維深度。回到學校后,教師緊緊抓住契機,與學生們一起進行探討。

15元分成一樣多的兩份,雖然學生沒有學過除法,但是可以借助學具錢來進行操作。先換錢,把一張10元換成兩張5元,一張5元換成五張1元。兩張是雙數,可以分成兩個一半;五張是單數,不能分成兩個一半,拿出其中的一張1元繼續換錢,一張1元可以換成兩張5角。現在5元、1元、5角的張數都是雙數,都能分成兩個一半了。在操作中,學生們經歷了換錢,調用了單雙數知識,弄清了每人吃了價值7元5角的爆米花。最后進行單位換算和計算,解決了該還多少錢的問題。這樣的實踐作業,既解決了真實的生活問題,又提升了學生的問題解決能力和數學思維水平。

(三)關注熱點,設計時政性作業

每一門學科都承載著育人功能,數學作為基礎教育中的一門重要學科,不但要使學生掌握最基礎的數學知識,重視發展智力、培養能力,還要結合學科特點對學生進行潛移默化的思想品德的教育。在設計數學作業時,教師可以結合社會熱點設計一些時政性作業,幫助學生逐漸形成關心國家大事、關注社會熱點的意識。

例如,結合社會熱點“孟晚舟事件”設計數學作業,有的學生通過調查收集數據,計算出孟晚舟從2018年12月1日在加拿大溫哥華被拘留到2021年9月25日回到祖國的懷抱經歷的天數;有的學生根據此事件的進展畫出時間軸;有的學生用手抄報的形式展示自己的研究和想法。不管哪一種方式,學生都在完成作業的過程中了解到該事件背后的政治原因,激發了愛國情懷。

二、分層設計內容,滿足不同需求

(一)課時作業層級設置,激發挑戰欲望

每節數學課之后都會有配套的課時作業,如果采用一刀切的方式,學生都做同樣的內容,就會出現學優生吃不飽、學困生吃不了的現象。因此,教師可以根據學生學業水平層次,優化作業結構,設置“三星”層級作業,這樣既能充分激發學生的挑戰欲望,又能實現“減負增效”的效果。

課時作業分為一星基礎題、二星提升題、三星拓展題。基礎題是每個學生都要做的作業,可以達成鞏固基本知識和形成基本技能的目標。提升題以變式練習和綜合應用為主,是大部分學生可以做的作業,旨在提升學生思維水平,掌握靈活解題的方法。拓展題需要多角度分析思考,答案可能多樣化,學生根據個人的實際情況選擇做或者不做,也可以跟小伙伴討論之后再完成。

(二)假期作業套餐組合,保持作業興趣

每到假期,各年級的數學作業可以進行整合,設計成作業“套餐”模式,供學生自由選擇。學生可以在“套餐”中挑選適合自己“口味”的作業。

比如,長假作業可以設置“習慣養成”套餐、“實踐體驗”套餐、“歡樂學習”套餐,每一個套餐中再設置若干個小欄目。“習慣養成”套餐可以設置每日數學閱讀、體育運動中的數學等內容,一靜一動,相得益彰;“實踐體驗”套餐可以設置實際測量、綜合與實踐等內容,動手、動口、動腦,提高學生的綜合素養。合情合理的作業分層,給學生提供了選擇的權利,有選擇權就意味著“作業主動”,也就意味著更多的“參與性”。當學生根據自己的興趣和能力去寫作業時,作業就不是負擔,而是一種快樂的學習活動。

三、凸顯作業過程,突出數學思考

(一)設計說理表達型作業

傳統的數學作業,習題出現在作業本上,學生單一做題,教師批改的時候往往只關注學生做得對不對。長此以往,學生頭腦中留下的只有一個結果,而對知識的形成過程很少關注。說理表達型作業則能變靜為動,充分調動學生的思維,讓思考有跡可循。

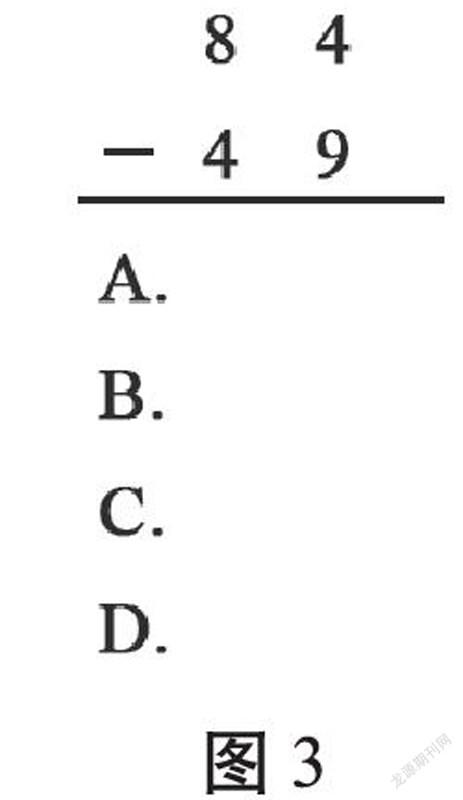

比如:把84-49設計成一道選擇題,需要設置A、B、C、D四個選項。

(1)請你算一算84-49的結果是多少。

(2)如果35放在選項B,那么選項A會是多少,為什么?

(3)請你繼續給選項C和選項D設計錯誤答案,你是怎么想的?

選擇題中的每一個選項是精心設計的結果,正確答案以外的其他選項都帶有一定的迷惑性。讓學生設計四個選項,除了其中一個正確選項“35”之外,其他的錯誤選項都要基于一定的理由進行設置。有的是個位不夠減,倒過來用9減4得到錯誤選項“45”;有的是減法算成加法,得到錯誤選項“133”;有的是14減9算錯,得到錯誤選項“36”;等等。這樣的作業,充分體現出學生的思考過程,而不僅僅是一個結果。

再如:有兩根繩子,第一根長39米,第二根長21米,把兩根繩子系在一起大約長多少米?設置A、B、C三個選項,并說明理由。

給這道題設置選項,除了要考慮兩根繩子的長度之外,還要聯系生活經驗,考慮打結的長度。所以,其中一個正確選項設定為比60米短一點,另外兩個錯誤答案則可以正好是60米和比60米長一點(A.60米 B.59米 C.61米)。學生經常做這樣的說理表達型作業,以后做選擇題時,就會去理解每一個選項背后的原因,從而進一步深刻理解數學知識。

(二)設計深度探究型作業

紀德曾說過:借蘆葦的擺動我們才認識風,但風還是比蘆葦更重要。數學的現象和本質就好比蘆葦與風的關系,數學教學始終應該更多關注數學的本質。深度探究型作業可以引導學生透過數學現象去探究數學的本質。

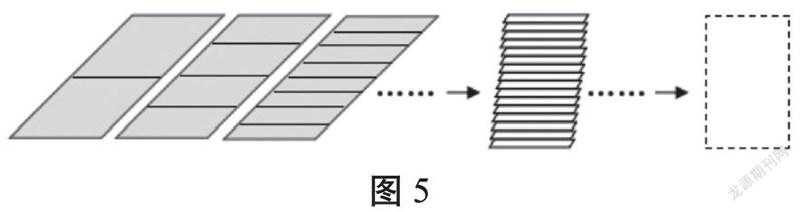

例如,在學習完“平行四邊形的面積”一課后,教師可以設計一次深度探究型作業。“有限可加性”是圖形計量的重要原理之一,以長度為例,用米尺測量黑板的長度,不能一次性測出結果,這時可以分成幾次測量,每次測量時相互銜接又不重疊。那么,黑板的長度就是幾次測量相加的結果。平行四邊形面積也可以分成幾次進行測量,關鍵是找到合理的分法。教師可以如下操作:

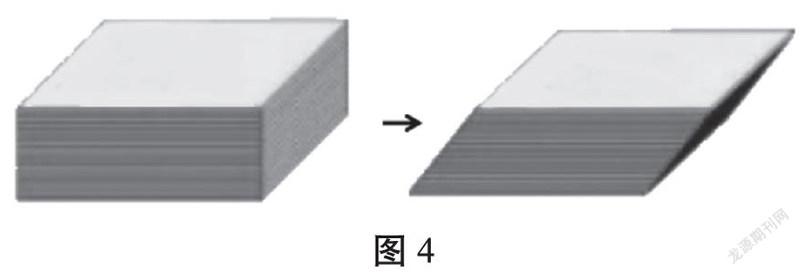

(1)觀察現象:教師用一沓A4紙演示下面的過程,學生觀察到這沓紙的側面原來是長方形,后來變成了近似的平行四邊形,但是面積沒有發生變化。

(2)深度探究:你能根據這一現象用不同的方法探究平行四邊形的面積計算方法嗎?請你利用畫圖和說明的方法展示探究過程。

學生在觀察中得到啟發,把大平行四邊形平均分成若干個小平行四邊形,然后將分成的圖形剪開,位置微移拼一拼,拼成一個近似的長方形。如果把大平行四邊形平均分成16個、32個、64個……小平行四邊形,那么當分成的個數無限多時,拼成的圖形就變成了長方形。平行四邊形的底就是長方形的寬,平行四邊形的高就是長方形的長,因為長方形的面積=長×寬,所以平行四邊形的面積=底×高。

在上述作業中,學生透過數學現象洞悉數學本質,從不同的視角探究平行四邊形的面積計算公式。探究過程展開充分,綜合運用畫圖、動手操作、說理等學習方式;探究結果富有內涵,初步滲透了極限思想,培養了學生的數學核心素養。

總之,數學作業設計要摒棄難、繁、偏、舊的弊端,以批判性思維繼承與發揚傳統數學作業的優點, 以創新性思維優化和創設最合適的數學作業。教師要在作業的形式、內容、過程設計等方面進行綜合探究,不僅要落實作業“減負”,而且要探究作業“提質”,讓一份份優秀作業成為學生自主學習和主動成長的“跳板”,讓作業成為學生在數學學習中最美好和快樂的體驗。