指向核心素養的單元教學設計與實施

曹磊 承長琴

摘 要:通過整體單元教學的設計,構建“物質類別—官能團”關系模型,并與生活情境密切結合,充分體現學科價值,發展學生核心素養。

關鍵詞:單元教學;核心素養;教學設計;

單元教學是指教師在對課程標準、教材等教學指導性資源進行深入解讀和剖析后,根據自己對教學內容的理解,以及學生的學情和特點,對教學內容進行分析、整合、重組,形成相對完整的教學主題,并以一個完整的教學主題作為一個教學單元而開展的教學。[1]通過挖掘知識間的相互聯系并進行串聯組織生成教學單元,解決了傳統教學內容“散、亂、雜”的問題;組織學生不斷思考,建構知識框架,提高學習效率的同時增強學生學習的主觀能動性,體現了學生在學習中的主體地位;將單元學習內容與合理的情境相結合,充分體現化學學科價值,落實立德樹人根本任務。

《普通高中化學課程標準(2017年版)》(以下簡稱“課程標準”)提出以“發展學生化學學科核心素養”為主旨。其中科學探究與創新意識是化學核心素養的實踐基礎;證據推理與模型認知是思維核心;宏微結合與變化平衡是學科特征;科學態度與社會責任是價值立場。筆者立足于新課標、新教材、新高考——“三新”改革基礎上,以化學學科核心素養為導向,對《乙醇與乙酸》進行單元教學設計研究。

一、單元教學主題

1、單元主題分析

《乙醇與乙酸》高中化學人教版(2019版)必修二第七章第三節的內容,其中第一課時乙醇是學生繼學習烴類化合物之后接觸的第一種烴的衍生物,它是聯系“烴”與“烴的衍生物"的橋梁,在有機物的相互轉化中處于核心地位,將為學生進一步學習有機化學打下知識基礎。

2、單元知識分析

課標中明確要求必修階段學生知道以乙烯、乙醇、乙酸、乙酸乙酯為例認識有機化合物中的官能團,認識乙烯、乙醇、乙酸乙酯的結構及其主要性質與應用,知道有機物化合物之間在一定條件下是可以轉化的。

3、學情分析

學生已經學習了甲烷、乙烯的組成、結構特征、主要化學性質及應用,學會了比較各種烴在組成、結構、性質上的不同,也初步了解了有機基團與性質的關系,為官能團的學習打下一定的基礎。

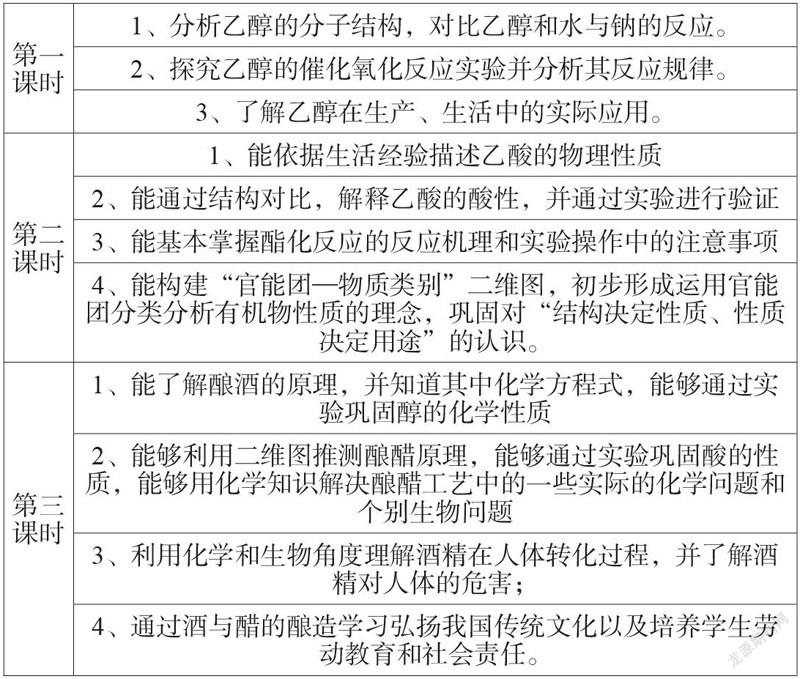

二、單元教學目標設計

本單元共設置三個課時,分別為:1、從結構辨析乙醇與乙酸;2、從性質探析乙醇與乙酸;3、從釀造賞析乙醇與乙酸。各課時教學目標如下:

三、單元教學設計的特點與反思

1、以真實情境體現學科價值

課程標準指出,“應鼓勵教師將自然與生活環境中的化學資源引入教學,豐富教學情境”。在教學過程中,充分運用本地教學資源,開展交流討論、調查探究等多樣化的學習活動。”因此,本單元教學活動中,多處與諸如淮南王酒、顧橋陳醋、八公山豆腐等家鄉事物相關聯。

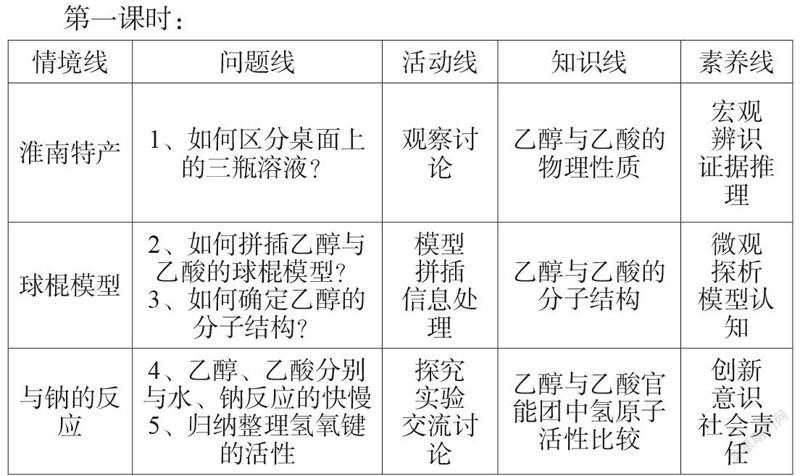

2、以五線思路促進素養發展

三課時均采用“情境、問題、活動、知識、素養”設計思路。以生活中的情境為導入,通過問題引發思考,串聯課堂,以構建“官能團—物質類別”二維圖為框架,以活動進行探究求證,在掌握知識的同時充分培養學生核心素養。

3、以內容整合提高學習成效

本單元對乙醇與乙酸從結構到性質進行了整合處理,通過分析對比,找出相同點和不同點,并建立模型找出相互聯系,凸顯“結構決定性質”,學生在學習的過程中掌握了方法,解決了問題,實現了學科核心素養在本單元教學中的落地。

課題編號HX202030? 題目是“促進學生深度學習的《乙醇與乙酸》單元活動設計與實施研究”

參考文獻:

[1]王磊,黃燕寧. 單元教學設計的實踐與反思[J].中學化學教學參考,2009,(03):9-11.