“文學閱讀與寫作任務群”教學實踐研究

【摘要】統編版語文教材必修(上)人文主題“自然情懷”屬于《普通高中語文課程標準》中學習任務群5“文學閱讀與寫作”的內容。通過閱讀學習本單元古今名篇佳作,學生可以陶冶情操、提升審美力,并學會寫文學短評以及有情感波瀾的寫景抒情散文。在教學實踐過程中,教師可以設置情境,設計“感受古人‘物我相融’的精神境界”“品賞名家名篇的自然圖景之美”“體悟自然之美,抒發內心深情”三個教學任務,充分體現學教評的一致性。

【關鍵詞】自然之美;情景交融;情感波瀾;寫作;文學閱讀

作者簡介:林小良(1971—),女,廣西南寧市第三十三中學。

統編版語文教材必修(上)第七單元一共有五篇文章,均是寫景抒情散文,其中有三篇現代散文,兩篇古代散文。其人文主題是“自然情懷”,旨在引導學生通過研讀古今名篇佳作,感悟大自然之美,感受古今文人寄情自然、領悟人生的情懷;使學生的情操得到陶冶,提升對大自然的審美力,激發對大自然的珍愛之心以及對生活的熱愛之情。本單元的寫作任務是品賞散文名篇,寫點評文字;借鑒散文名篇的藝術手法,學寫借景抒情散文。

一、設計思路

統編版語文教材必修(上)第七單元屬于學習任務群5“文學閱讀與寫作”的內容,旨在引導學生閱讀古今中外的優秀文學作品,使學生在感受形象、品味語言、體驗情感的過程中提升文學欣賞能力,并嘗試進行文學寫作,借以提高審美鑒賞能力和表達交流能

力[1]。根據學習任務群,本單元的設計目標是讓學生通過學習古今名家寫景抒情散文佳作,感悟大自然之美,領略名篇中深厚的人文底蘊,借鑒名篇寫法,能寫情景交融的抒情散文。

在學情方面,高一學生對寫景抒情散文并不陌生,初中學過《春》《濟南的冬天》《紫藤蘿瀑布》等,感受過散文的語言美、意境美,但也只是粗淺地感受,仍停留在泛讀和初讀的層面。高中階段的學習對學生的思維能力和審美能力要求更高,學生不僅需要初讀和泛讀,還要深入挖掘文字背后的深層內涵,感受自然景觀與人文內涵相交融的精神世界,不僅要能寫出文學點評,還要能寫出具有情感波瀾的寫景抒情散文。因此,本單元的學習目標如下。

1.通過完成學習任務,讓學生領會自古以來中國文人以審美眼光觀照大自然,獲得“物我相融”的精神境界,尋得心靈慰藉的文化傳統,激發學生熱愛大自然、熱愛生活的情感。

2.學習鑒賞古代散文名篇,使學生從中體會古人“天人合一”的自然觀,學習由觀自然而觀自我,領會“景、情、理”完美融合的藝術特色,體悟作者情感的波瀾,仿照范文寫法,寫作文片段。

3.學習鑒賞現當代散文名篇,使學生理解現當代文人承襲古代文人從自然中獲得審美體驗與生活啟示的文化傳統特點,梳理“情與景”的關系,感受意境之美,品味語言之美。選精美段落,寫文學點評。

4.從本單元中選取一個片段,使學生擬寫拍攝腳本,挑選合適的音樂和場景,制作小視頻。

5.學習本單元藝術手法,使學生完成一篇寫景抒情散文,要求寫出情感的波瀾。

二、情境設計

為了讓學習更具真實性而富有意義,教師在本單元營造了一個語文實踐的情境,情境設置描述如下。

為了引領同學們更好地體驗文化精品,在讀書中增加精神營養,豐富精神世界,提高審美情趣,完善人格塑造,成為人類文明之火的傳薪者,學校一年一度的“悅享智慧 共沐書香”讀書活動月又如火如荼開展了。活動形式豐富多樣,有名作朗誦、戲劇表演、名篇歌唱;有寫讀后感、文學評論、小品文、抒情文等。我們班為積極參與到這個讀書活動當中,以第七單元“自然的情懷”為例,分為“感受古人‘物我相融’的精神境界”“品賞名家名篇的自然圖景之美”“體悟自然之美,抒發內心深情”三個板塊推進,爭取下個月在成果展評會上有多個作品入選,讓我們班成為“書香班級”。

如此設置情境,可以更好地激發學生的學習興趣,發展語言思維,使學生收獲審美體驗和審美創造能力。

三、學習進程

按照以上語文實踐活動的三個板塊推進學習任務。

任務一:感受古人“物我相融”的精神境界

(學習第16課兩篇文言文《赤壁賦》《登泰山記》,第1—4課時)

活動一:感受古人“物我相融”的精神境界,理解傳統文人的“自然觀”。

活動說明:通過學習課文中兩篇寄情山水的文言文,使學生從中感受古人審美山水、寄情山水、悟道山水的特點;品賞精美的散文語言,體悟作者情感的變化;對情景完美融合的寫法進行解析,并嘗試寫情景交融的作文片段。

環節一:學習第16課兩篇文言文。

環節二:自主閱讀課外有關寫蘇軾的書和有關“桐城派”文學主張的篇目。

輔助資料:林語堂《蘇東坡傳》、余秋雨《蘇東坡突圍》、姚鼐及其散文文論,以及網絡上有關桐城派的介紹。

活動二:為“感受古人‘物我相融’的精神境界”板塊評選優秀作品(片段)。

活動說明:在活動一學習《赤壁賦》的過程中,請學生借鑒參照《赤壁賦》的寫作手法,嘗試寫情景交融的作文片段,最后在班級中進行互評,為完成書香活動月上交的作品做準備。

輔助資料:教師為學生提供一份評價量表,該量表根據優秀、合格、有待提升等要素制訂。

任務二:品賞名家名篇的自然圖景之美

(學習第14課《故都的秋》《荷塘月色》和第15課《我與地壇》,第5—8課時)

活動三:學習現當代寫景抒情散文。

活動說明:使學生領會現當代文人沿襲古人在山水自然中尋得自我精神寄托、心靈慰藉的文化傳統,梳理情與景的關系,尤其要領會作者隨著情感變化所呈現的不同之物;感受散文構建的境界之美;品賞修辭、煉字、句式等語言特色等;聚焦角度寫文學點評(片段)。

環節一:學生閱讀第14課和第15課三篇寫景抒情散文,以表格的形式梳理文中選取的景物及其特點、表達技巧、語言特色等,從而把握這三篇寫景抒情散文中作者的情感波動和情景交融的特點。

環節二:聚焦角度寫文學點評(片段)。教師提出要求,三篇散文描寫同一城市的景物,呈現了這個城市多姿多彩的美。選取你認為最為精彩的段落,反復誦讀,細加品味,寫一段點評文字。

輔助資料:

1.師生梳理文章“情與景”的關系,制作表格,從景物的選取及其特點、表達技巧、語言特色、作者情感等方面對《故都的秋》《荷塘月色》《我與地壇》進行梳理。

2.學生聚焦角度寫文學點評,教師提供相關

示例。

任務三:體悟自然之美,抒發內心深情

(選取本單元的一個片段擬寫拍攝腳本并制作小視頻;留意身邊的四季更替和人們的活動,寫一篇散文。第9—10課時)

活動四:走進大自然。

活動說明:創設情境,讓學生在真實的情境中感受大自然之美。

環節一:使學生從本單元中選取一個片段,擬寫拍攝腳本,挑選合適的音樂和場景,制作小視頻。(課內討論,課外制作)

環節二:讓學生觀察校園中自己未曾留意的小天地,觀察它們在不同時間的變化。(課內兼課外)

環節三:學生利用周末到郊外、村莊或小區留意不同節氣的不同景物特征。(課外)

活動五:抒發內心深情。

活動說明:學習完第七單元的五篇寫景抒情散文后,要求學生在片段寫作和片段文學點評的基礎上,在“走入大自然”創設情境的基礎上,借鑒名家名篇的寫作手法,寫一篇不少于800字的寫景抒情散文,要求寫出情感的波瀾。

輔助資料:教師為學生提供一份視頻腳本的制作準備表和一份寫景抒情散文的寫作準備表,這兩份表格可以幫助學生確定制作或寫作方向,便于學生正式創作。

活動六:評選優秀的視頻和優秀的寫景抒情散文。

活動說明:每個小組按照視頻質量評分量表和寫景抒情散文評分量表的要求對同學們上交的作品展開評選并進行打分,最后將評選出的優秀作品拿去參加“悅享智慧 共沐書香”讀書活動月活動的評選。

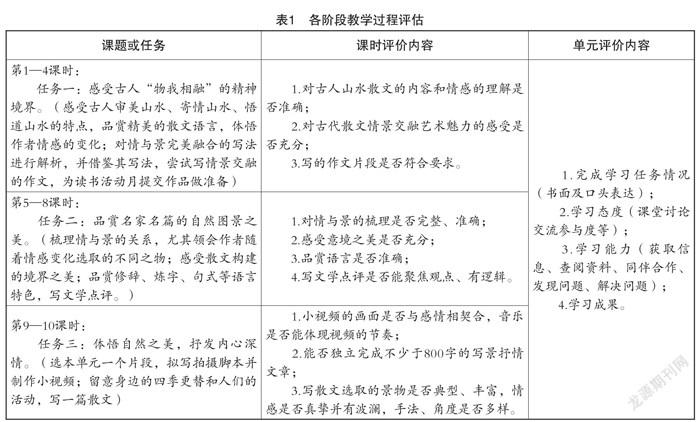

四、單元學習評價

本單元學習活動以課前自主學習完成學習任務和課堂上進行閱讀思考、討論交流為主,相應評估方式建議以教師的課堂觀察和學生小組活動中的互評為主。

基于學習目標,根據對學習結果的預測,將各階段過程評估內容整理形成下表。

五、課堂結論

基于“文學閱讀與寫作任務群”,本單元教學設計有其特色。

(一)以情境設計,推進學習任務

按照“自然情懷”的單元主題,教師創設了一個“學校一年一度的‘悅享智慧 共沐書香’讀書活動月”的真實情境。為提交活動相關作品,以第七單元“自然情懷”為例,分為“感受古人‘物我相融’的精神境界”“品賞名家名篇的自然圖景之美”“體悟自然之美,抒發內心深情”三個板塊推進,引領學生在真實情境中分別進行三個任務的學習。

(二)設計趣味活動,抒寫內心感受

結合學生的生活實際,設計一系列活動。如讓學生觀察校園中未曾留意的小天地,觀察它們在不同時間的變化;或讓學生周末到郊外、村莊或小區留意不同節氣的不同景物特征。讓學生通過活動,借鑒名家名篇的藝術手法,借景物意象把內心的情感波動抒寫出來。這有利于學生進行自主探究,培養學生的文學思維,在促進學生全面發展的同時保護學生的個性,實現讀寫結合。

(三)凸顯審美價值

引導學生接受美的教育與熏陶,加深學生對民族傳統審美情趣的理解。這個單元以寫景抒情散文為主,語言精美,在品讀過程中教師的語言應隨著作品的情感波動而有變化,用語調的升降緩急引導學生進入美的意境中,使學生能夠感受作者的情感,強化學生對經典文化的認同與對祖國山河的熱愛之情。

【參考文獻】

[1]中華人民共和國教育部.普通高中語文課程標準(2020版)[S].北京:人民教育出版社,2020.