基于問題探究的“能量的釋放和利用”一節的教學設計

鄭婷

摘要 以模型構建“能量的釋放與呼吸有關”這一概念導入新課,通過“探究萌發種子呼吸過程中的氣體變化”和“探究萌發種子呼吸過程中的重量變化和能量變化”兩個實驗,構建呼吸作用的概念,以此培養學生的探究能力和科學思維能力,同時結合生活實際,學以致用,培養學生的社會責任感。

關鍵詞 能量的釋放 初中生物 教學設計 核心素養

中圖分類號G633. 91

文獻標志碼 B

1 教材分析及設計思路

本節是蘇科版生物學七年級上冊第七章第一節的內容,主要讓學生學會分析能量的釋放與呼吸的關系,理解呼吸作用的概念。通過前兩章的學習,學生知道“人體的物質和能量來源于食物,能量是沿著食物鏈和食物網流動”等原理,為本節的學習積累了知識基礎。雖然,學生通過感受自身的呼吸運動,了解了人的呼吸是吸收氧氣、釋放二氧化碳的過程,但對于細胞呼吸的理解還是比較抽象的。本節教學中,教師從構建“能量的釋放與呼吸有關”這一概念導入新課,通過“探究萌發種子呼吸過程中的氣體變化”和“探究萌發種子呼吸過程中的重量變化和能量變化”兩個實驗,由學生構建呼吸作用的概念,以此培養學生的探究能力和科學思維能力,同時結合生活實際,學以致用,培養學生的社會責任素養。

2 教學目標

(1)通過“上下蹲”活動,切身感受呼吸頻率與能量釋放之間的關系,形成人體生命活動釋放能量的生命觀念。

(2)通過“探究萌發種子呼吸過程中的氣體變化、能量變化、重量變化”的探究性實驗,學會運用科學的思維方式去解決問題,發展批判性思維和創造性思維。

(3)通過學習,結合本地資源開展科學實踐,嘗試解決生產生活中的問題。

3 教學過程

3.1 開展活動,創設情境,引入教學

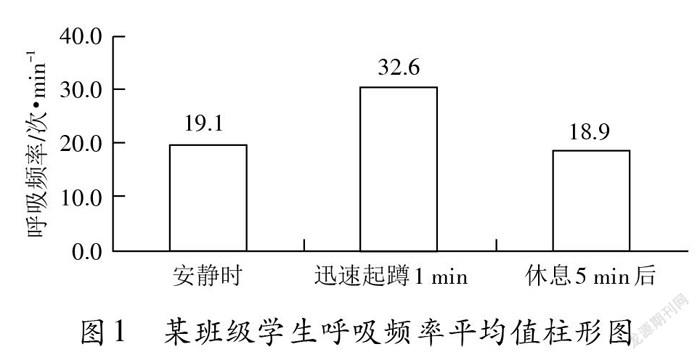

教師要求學生課前通過“上下蹲”游戲,記錄安靜時、迅速起蹲1 min后和休息5 min后3種狀態下1 min內的呼吸次數,制作成如圖1所示的呼吸頻率的柱形圖。課上,教師展示柱形圖,引導學生思考:3種狀態下的呼吸頻率是否有差異?這三種狀態中哪一種消耗的能量最多?消耗能量的多少與呼吸頻率有什么關系?能量的釋放與呼吸密切相關嗎?學生通過柱形圖,總結出:能量的釋放與呼吸有關。

設計意圖:科學探究的過程包括收集數據、解釋數據以獲取證據。課前,學生通過“上下蹲”的游戲,自己收集數據構建柱形圖;課上,在教師的引導下分析數據圖形,理解“能量的釋放與呼吸有關”的概念。學生通過切身的感受,體驗了科學探究的過程,激發了對科學探究的激情和興趣。

3.2 制定計劃,探究實驗

3.2.1 探究萌發種子呼吸過程中的氣體變化

生物學是實驗科學,教師要給予學生一定的自主權,在探究過程中,實現動手與動腦相結合。本次探究分為兩個小實驗:探究萌發種子呼吸過程中二氧化碳的產生;探究萌發種子呼吸過程中氧氣的消耗。

在教師的引導下,學生通過預實驗,將實驗材料選定為綠豆種子。實驗設置為對照組和實驗組兩組。對照組內放入適量的煮熟的綠豆種子,實驗組內放入等量的萌發的綠豆種子,同時保溫處理一段時間。

在“探究萌發種子呼吸過程中二氧化碳的產生”中,教師引導學生首先觀察對照組與實驗組的洗瓶瓶壁上有無水珠;然后,同時將兩組洗瓶中的氣體擠入澄清石灰水中,觀察澄清石灰水是否變渾濁。在“探究萌發種子呼吸過程中氧氣的消耗”中,教師讓學生點燃兩支衛生香,同時插入兩組廣口瓶中,觀察衛生香的燃燒情況,做好實驗現象的記錄。每組的實驗完成后,各組代表闡述實驗現象,并分享實驗過程的得失。

本次實驗的設計是由生物實驗興趣小組在教師的指導下完成的。學生首先按照教材方式實驗,發現效果不明顯,故試圖探索新的實驗方案。在教師的引導下,通過查閱資料,學生發現萌發的種子更加符合本次實驗的要求,并嘗試進行實驗,取得了較好的實驗結果。

設計意圖:學生能夠根據已有的實驗結果,提出新的問題,通過反復實驗和查閱資料獲得新的實驗證據。在探索新材料的過程中,學生發現問題并用科學的方式去解決問題的過程,即是科學思維的培養過程。

3.2.2 探究萌發種子呼吸過程中的能量變化和重量變化

教師引導學生進行實驗設計,并在課堂上進行展示。學生將相同數量的萌發的種子和煮熟的種子放在保溫狀況相同的兩個保溫瓶中,在保溫瓶的開口處插入溫度計。用溫度計測出兩組種子的初始溫度,進行記錄;之后,放在相同環境中,一晝夜后,再次測量兩組的溫度,計算出兩組的溫度差。

為探究重量變化,學生對200粒綠豆種子萌發前進行稱重;培養萌發后風干一段時間,再稱重。學生對照種子萌發前后的重量,發現:綠豆種子萌發后,其重量減少了。

設計意圖:學習生物學核心概念需要以生物學事實,現象為支撐,需要以科學思維為途徑。呼吸作用消耗有機物并釋放能量,對學生來說是較為抽象的概念。教師通過組織學生設計實驗,收集證據,通過數據的呈現,讓學生能直觀地理解,并結合前面探究實驗的現象和結論,最終以化學方程式的形式呈現并構建出呼吸作用的概念。

3.3 聯系生活,學以致用

教師引導學生運用本節所學知識解決生活問題。例如,夜晚臥室擺放過多的盆栽植物是否妥當?進入地窖前如何確定其是否安全?水果表面為什么要打蠟?課堂上學生相互討論,暢所欲言,教師再引導和總結。

設計意圖:生物學與生活緊密聯系。通過案例分析,學生能感受到生活中的生物學知識,并能夠運用課上所學去解決生活中的問題。教師在課堂上做到“用教材教而不止教教材”,用好教材的實例適當補充生活與實踐實例,豐富課程資源內容,既培養學生的思維能力,又讓學生做到學以致用,培養社會責任。

4 教學反思

本節從學生開展的活動導入,激發學生的探索欲望。教師引導學生根據呼吸作用的概念,設計了兩個探究實驗,讓學生通過探究實踐獲取直接的事實證據,進行批判性思維。在探究過程中,學生既獲得了科學方法的訓練,理解并參與科學實踐,又可以理解生物學知識的形成。本節教學培養了學生的科學探究能力和科學思維,并聯系生活實際,指導學生在解決實際問題的過程中,深入理解生物學概念,培養學生的社會責任素養。

另外,本次探究實驗旨在讓學生理解和掌握基本的科學原理和方法。在實驗過程中,教師先進行演示實驗,講解實驗過程中的注意點,并提出問題:在實驗過程中,有哪些操作是為了控制無關變量,以減少誤差對實驗結果造成的影響?教師引導學生思考,使學生理解科學探究的嚴謹性。在“探究萌發種子呼吸過程中二氧化碳的產生”中,有學生發現對照組也出現澄清石灰水變渾濁的現象。教師沒有忽視這個結果,而是鼓勵學生對已有的證據進行思考分析。在教師引導下,學生發現打開對照組的洗瓶,有一股餿臭味,并據此推測“可能是煮熟的綠豆種子上有微生物進行了呼吸作用,產生了二氧化碳”。在這樣的探究過程中,學生學會了尊重事實和證據,培養了嚴謹的科學態度。

參考文獻:

[1]譚永平.中學生物學課程在發展學生核心素養中的教育價值[J].生物學教學,2016,41(5):20-22.

[2]顧軍.基于模型建構發展學生的科學思維——以“種群數量的變化”為例[J].生物學教學,2020,45(1):19-20.