歷史文化遺產景區的無障礙設施建設

宋睿 艾明珠

關鍵詞:歷史文化遺產;無障礙設施;北京故宮;東京淺草寺;空間句法

近年來,隨著文旅融合的不斷拓展,文化遺產地的無障礙設計越來越得到重視。全年齡段的旅游體驗不僅僅能夠促進文旅產業的發展,提高游客滿意度及回頭率,同時對歷史文化遺產景區的保護也有著重要的作用。具備良好的無障礙設施,不僅可以滿足不同人群的需要,更能夠避免因被迫使用而對遺產本體造成的損傷。

一、中日無障礙設施建設的發展及規范制度比較

(一)中國無障礙設施建設

香港地區自1976年始就多次修訂《香港殘疾人通道守則》,是我國開展無障礙環境建設最早,也是發展得較為完善的地區[1]。 “無障礙”這一概念于1985年在“殘疾人與社會環境”研討會提出后,北京市政府開始無障礙城市的改造試點[2]。1989年4月,《方便殘疾人使用的城市道路和建筑物設計規范(試行)》正式實施。1990年12月頒布《中華人民共和國殘疾人保障法》第四十六條規定,國家和社會逐步實行方便殘疾人的城市道路和建筑物設計規范,采取無障礙措施[3]。1998年建設部發布的《關于做好城市無障礙設施建設的通知》強調,要加強居住建筑、大型公共建筑、城市道路等的無障礙建設管理。2001年中國成功取得奧運會、殘奧會的主辦權,根據主辦城市應為所有人提供包容和無障礙環境的要求,北京開始進行大規模的無障礙、通用化的城市改造,體育場、醫院、購物中心、街道、停車場、地鐵線,以及長城、故宮等旅游景區都進行了無障礙建設改造。同年《城市道路和建筑物無障礙設計規范》正式推行[4]。2002—2004年12座城市開展的無障礙環境示范城市試點活動,進一步推進了我國城市無障礙建設。“十一五”期間,我國城市的無障礙建設基本格局初步形成[5]。 2012年6月頒布《無障礙環境建設條例》,進一步促進了無障礙環境的建設。同年9月發布的《無障礙設計規范》[6],對坡道、盲道、無障礙樓梯、無障礙電梯等各類設施的設計都進行了嚴格的規定,實施范圍從城市道路、住宅建筑、公共建筑擴大到城市廣場、城市綠色空間、文物保護建筑,明確了對于文物保護建筑,需要將現有的旅游線路改造為無障礙線路,并對入口、庭院、服務設施、信息標志等方面提出無障礙改造要求[7][8]。

(二)日本無障礙設施建設

日本政府和社會較早就意識到弱勢群體在日常的生活中發生的不便與其使用的產品或設施有重要關聯,促進環境、建筑和產品設施等領域的老齡化和無障礙優化設計,為該群體盡可能創造無障礙生活環境,提高其獨立生活的能力,從而得以延長自主生活時期,提高生活質量,同時也成為減少社會財政負擔的重要措施[9]。日本政府在1949年出臺了《殘疾人福利法》,以解決第二次世界大戰后殘疾人數量大幅增長的問題。自1973年始經過三年努力出臺的“福利城市政策”中,規定了城市無障礙改造的具體內容,涉及交通、公共場所和環境等[10]。1980年代后,日本陸續出臺了一系列有關無障礙設施建設的政策與標準。1994年出臺《愛心建筑法》,規定了公共建筑的出入口、走廊、樓梯、電梯、廁所等無障礙設計要求。2000年頒布《交通無障礙法》。2006年,日本政府將《愛心建筑法》與《交通無障礙法》合并修訂為《關于促進高齡者、殘疾人等的移動無障礙化的法律》(簡稱《無障礙新法》)[11][12]。無障礙建設幾乎滲透進日本所有公共建筑的設計中,包括歷史文化遺產景區。

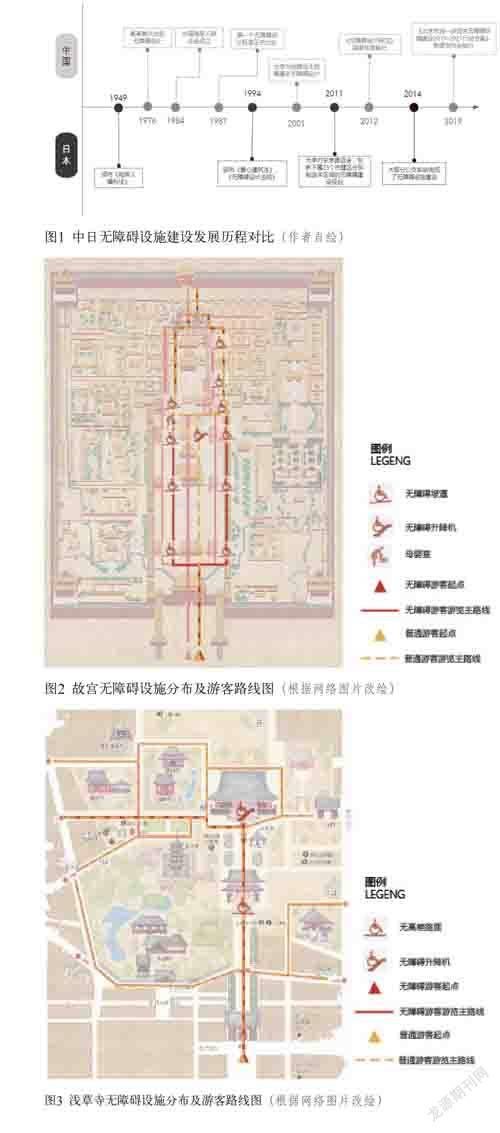

從圖1可以看出,日本對于無障礙設計的認識起步較早,而我國雖起步較晚,但進展迅速,完成了從城市交通到建筑、環境等更大范圍的無障礙建設。

二、北京故宮和東京淺草寺的無障礙設施設計及其分布比較

故宮與淺草寺同為世界文化遺產地,都是兩國極具代表性的文物保護建筑(群),二者對于無障礙設施的設計理念、公眾需求、設施分布等對其他遺產地具有借鑒意義。

(一)游客線路和無障礙設施分布現狀

故宮的游覽路線主要沿中軸線及其東西兩側軸線分布,無障礙設施大多在東西兩側軸線上。例如:太和門東西兩側的昭德門和貞度門,太和殿東西兩側的中左門和中右門,乾清宮東西側的側門都設有無障礙坡道。保和殿城樓西側的階梯上有一臺無障礙爬樓機,隨時可協助殘障人士爬階至大殿平臺參觀;另外,保和殿西側還設有母嬰室,以供帶孩子的家長和孕婦使用(圖2)。

東京淺草寺,是日本東京都內現存歷史最悠久的一座寺院,也是深受民眾歡迎的游樂之地。其游覽路線較為自由,寺院內部地面大多平坦,與故宮頻繁需要坡道以輔助上下高臺有所不同。進入正門后的商業街,街道路面與店面采用同一標高,減少了行動不便者的障礙。街道的路面與店面之間通過一道金屬的排水格柵帶劃分,使得店面內外雖無高差,卻不會因此進水。淺草寺本堂的正殿前有寬闊臺階,在其一側的小型構筑物內設置有無障礙升降機,可供老人與殘障人士乘坐,直達大殿平臺參觀,避免了攀登大殿門口臺階的困擾(圖3)。

由此可見,故宮和淺草寺在無障礙設施的選擇上均采用了便于通往大殿高臺的殘障升降機。故宮內的高臺較多,因此主要針對殘障人士上坡、上臺階的問題設置了許多無障礙坡道;而淺草寺內的無障礙設施建設重點在于雷門至本堂的商業街路面,為了便于殘障人士通往商店或問簽處而采用了無高差路面。總的來說,兩景區分別針對歷史建筑特點及游線規劃形式采取了不同的無障礙設計手法,較好地滿足了相關人群的需求。

(二)空間句法對比分析

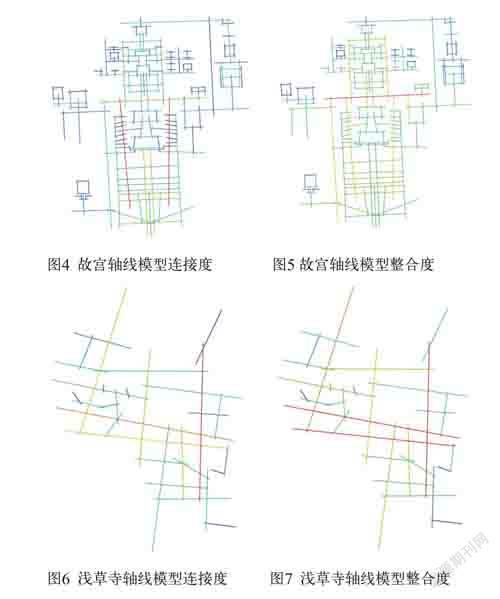

從圖4故宮軸線模型連接度的顏色冷暖對比可以看出,故宮內的連接度最高值出現在中軸線的東西兩側軸線上,即與這兩條軸線直接相連的軸線數量最多,其次為中軸線。因此,東西兩側軸線與整個軸線系統的緊密程度最高,對周邊的影響最強,游客通過的可能性最大,大部分的游客及殘障人士更可能在此軸線上通過。

從圖5故宮軸線模型整合度的顏色冷暖對比可以看出,故宮內整合度的最高值出現在三大殿之后的乾清門前的東西向軸線上。因此,該軸線與整體軸線系統的關系最強,空間可達性最高,游客及殘障人士到達這條軸線最容易。所以在軸線上易形成人流聚集,適宜布置無障礙專用道以便殘障人士安全通過。

從圖6淺草寺軸線模型連接度的顏色冷暖對比可以看出,淺草寺內連接度最高值出現在雷門至本堂的主軸線上,即與這兩條軸線直接相連的軸線數量最多,其次為本堂門前的東西向軸線。因此,雷門至本堂的主軸線與整個軸線系統的緊密程度最高,對周邊的影響最強,游客通過的可能性最大,大部分的游客及殘障人士更可能在此軸線上通過。

從圖7淺草寺軸線模型整合度的顏色冷暖對比可以看出,淺草寺內整合度的最高值出現在雷門至本堂的主軸線及本堂前的兩條東西向軸線上。因此,這三條軸線與整體軸線系統的關系最強,空間可達性最高,游客及殘障人士到達這條軸線最容易。所以,在這三條軸線上易形成人流聚集,而寺內的無高差路面減緩了殘障人士因人流擁擠而產生的行動不便以及其他危險因素。

以上可以看出,兩景區均在連接值最高(故宮中軸線的東西兩側軸線,淺草寺雷門至本堂的主軸線),也就是游客通過可能性最大的軸線上分別為殘障人士設計了無障礙設施(無障礙坡道及無障礙路面)。然而,兩景區在整合度最高(故宮三大殿之后的乾清門前的東西向軸線,淺草寺雷門至本堂的主軸線及本堂前的兩條東西向軸線),也就是可達性最高、最容易形成人流聚集的軸線上并沒有全部布設無障礙設施,容易對嬰幼兒、老人及殘障人士造成安全威脅。

(三)無障礙設施比較

故宮無障礙設施主要有無障礙坡道、無障礙升降機、護欄、母嬰室、無障礙衛生間等,而淺草寺內的無障礙設施主要為街道路面與店面同一標高的無高差路面,無障礙升降機及無障礙衛生間等。

1.無障礙升降機

故宮內無障礙升降機的材質主要由金屬構成,其形式為自助爬坡機,按照機器上的圖示說明可知,殘障人士可利用這臺機器在工作人員的協助下順利登上大殿(圖8)。從保和殿的無障礙升降機處可用兩分鐘到達殿臺上。保和殿的東側臺階還設置了兩臺爬樓機,可協助殘障游客乘坐輪椅順利登上臺階。在午門處也安置了同樣的自助爬坡機,殘障游客可以借此到達城樓。

淺草寺的無障礙升降機為2003年所建,形式為設計在建筑內部的無障礙升降電梯,外部采用的木質材料、深紅顏色、傳統瓦頂風格,與大殿建筑樣式相同,與寺院整體風貌也相吻合(圖9)。出電梯即可到達通往正殿的坡路,無需他人協助就能順利到達寺院正殿進行游覽。

可以看出,故宮由于地面的高差較大,需要其他人來協助殘障人士利用無障礙升降機上下坡,這對于人流量大的景區并不完全適用,淺草寺的無障礙電梯使殘障人士靠自己就可以登殿觀景。

2.無障礙通道

故宮坡道在不同的位置有不同的形式,坡道分為轉折坡道、長坡道和短坡道,材質大多由金屬和塑膠組成(圖10)。其中短坡道的寬度122.5厘米,長度551.5厘米,坡度0.21度;長坡道的寬度120厘米,長度1680厘米,坡度0.144度。轉折坡道由短坡道和長坡道組合而成。短坡道的寬度124厘米,長度125.5厘米,坡度0.334度;長坡道的寬度142.5厘米,長度359.5厘米,坡度0.29度。從以上數據可以看出,坡道坡度基本都控制在0.1~0.3度左右,符合人的行為需求,保證了特殊人群的使用。

淺草寺內的無障礙通道設計形式主要為街道路面與店面同一標高的無高差路面(圖11),大大減少了上下臺階的困擾,為殘障人士的自由行動提供了充足便利。

無障礙坡道主要依賴于遺產本體的情況,不同高度的建筑需要不同的通道或路面設計。

3.無障礙衛生間

受限于設施建設空間小、人流大,故宮衛生間內設有一個單獨的無障礙小隔間,立面配有坐式馬桶和為殘障人士設計的把手,配有單獨的洗手池。除此外,還設有嬰兒及兒童衛生設施。母嬰室位于故宮的中部,與文創商店毗鄰,設計偏兒童化,有較為鮮艷的色彩。室內為三個有拉簾的單獨空間便于使用,外部空間設有洗手池等,空間舒適、色彩宜人。

淺草寺的無障礙衛生間內,除了最基本的扶手、感應洗手裝置等設施,還配備了嬰幼兒介護臺、更衣臺、緊急呼叫按鈕等。

(四)無障礙設施使用現狀及使用人群感受

通過觀察、問卷及訪談發現,故宮游客大多對無障礙設施狀況并不了解,甚至不知道無障礙設施的存在。無障礙設施(主要指坡道)的使用率不高。

淺草寺的無障礙路面使用率相對較高,寺內只有一條主軸線,不需要人為地另外設置其他設施即可滿足殘障人士在路面上的活動。

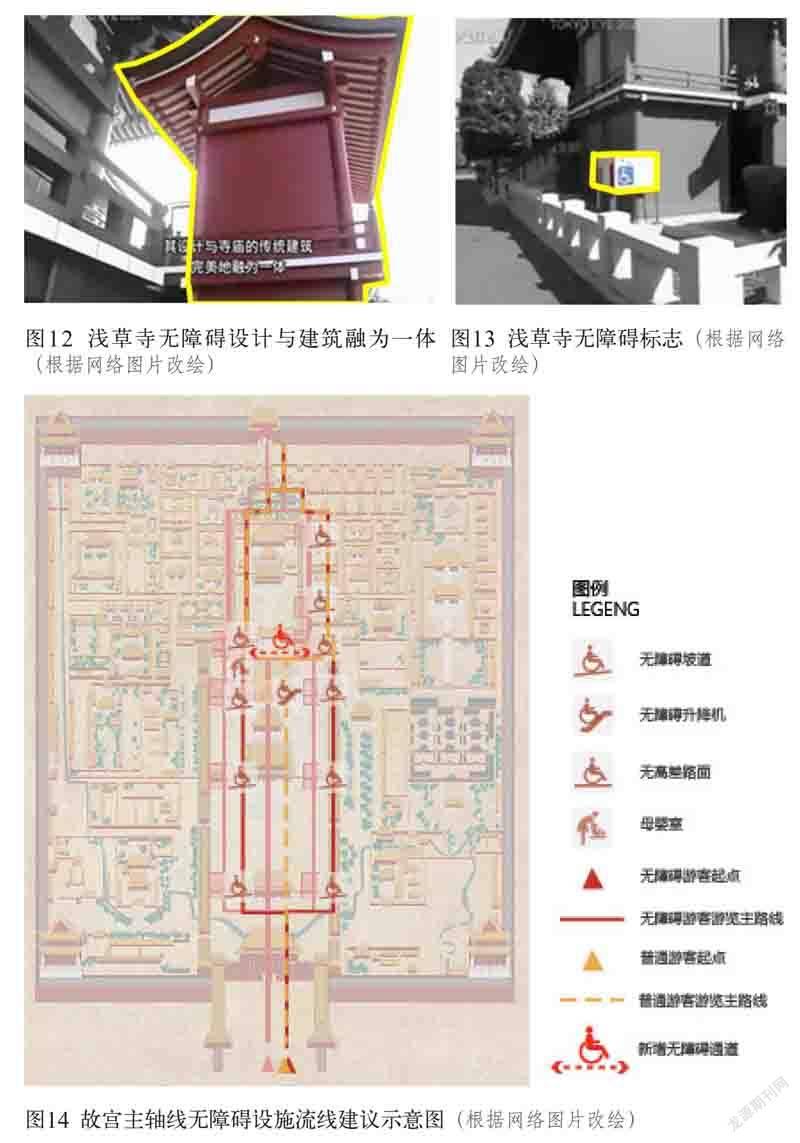

另外,也有部分無障礙設施使用者認為,故宮內的無障礙設施缺乏與環境風貌的統一。而淺草寺的無障礙設施使用者認為,這里的無障礙電梯在材質和形式上看上去與寺廟融為一體,雖然是后續安裝上去的,但是并沒有破壞寺院的整體氛圍。這說明無障礙設計也應考慮到與歷史建筑及其環境相協調,無論是材質、色彩以及位置選擇都應符合建筑及其環境特色要求。

三、結論與啟示

(一)無障礙設施與景區風貌的統一性

無障礙設施的設計需要和歷史建筑的材質、色彩和諧。可以借鑒淺草寺升降機外部采用的木質材料、深紅顏色、傳統瓦頂風格的設計思路(圖12),對歷史文化遺產景區無障礙坡道、升降機等設施進行材質、顏色、形式等方面的改造設計,也可結合景區特色進行針對性的設計,做到與景區的建筑樣式及環境風貌融為一體。

(二)設計細節體現人文關懷、提升使用率

日本無障礙設施的精細化設計可以使各種需要的人群都能感受便利,如無障礙衛生間從殘障人士到老人再到嬰幼兒都有專門對應的無障礙設計(圖13)。良好的體驗是提升游客滿意度的關鍵,這也是遺產利用走向國際化,可持續發展需要考慮的問題之一。同時應通過現代技術手段供游客了解無障礙體系,通過設置無障礙設施的引導標識牌使無障礙設施得到充分利用。

(三)無障礙流線的設計要考慮游客要求

須在歷史文化遺產景區內可達性高的軸線上布置殘障人士專用道,防止因游客高峰形成的人流密集對殘障人士的行動產生負面影響(圖14)。主要流線外的其他參觀線路也應加以考慮。