童心數學微課程的研究與實踐

摘要:童心數學微課程的建設,是基于整體育人、全面育人思想的,在實現數學課程教學一般目標的同時,促進兒童與自然、傳統、社會、自我的和諧共生,為兒童的全面健康成長而教,為兒童的整體和諧發展而教。其具有兒童性﹑融通性、全面性、豐富性、發展性等特征。通過系統設計微課程目標和內容,實施多類型微課程,實行可視、可行的課程評價,最終構建出多層次、多維度的童心數學微課程體系。

關鍵詞:小學數學﹔童心數學﹔文化生態;微課程

愛因斯坦說:“用專業知識教育人是不夠的。通過專業教育,他可以成為一種有用的機器,但是不能成為一個和諧發展的人。要使學生對價值有所理解并且產生熱烈的情感,那是最基本的。”]數學課程教學也是如此,不能局限于數學知識、技能的傳遞,思想方法和思維能力的滲透,更重要的是能夠跳出數學知識、能力和思維教學的范疇,促進兒童人文素質和理性精神的全面和諧發展。在這樣的理念指導下,我們展開了童心數學微課程的研究與實踐。

一、童心數學微課程的內涵

童心是兒童生而具有的,是人的天性。兒童由于富有童心,因而不受文化成規影響,不迎合別人的意思,也無功利性,只以自己的意思和方式言說,對外界充滿了好奇與探究的欲望,充滿了離奇的幻想和美好的期望。童心是教育的“根”,并賦予教育生命和活力。毋庸置疑,小學數學課程及其教學要呵護童心、尊重童心,依據兒童的特點進行規劃與編排。

然而,在日常生活中,兒童與自然、傳統、社會、自我存在不同程度的沖突。因此,黃正泉教授等指出:用文化生態這種柔性的法則來改造人文素質教育中的“硬性”規則。他認為,不管從哪一角度定義文化生態,它的目的都是調節人與自然、傳統、社會、自我的相互關系,從而達到一種動態的平衡,使自然、社會、人能夠和諧發展。[2]胡弼成教授也提出了“教育是文化生態的龍頭”的觀點。他認為,在教育實踐層面需要把學校設計成人性養成的場所。[3]

基于上述分析,我們明確了童心數學微課程的內涵:依據兒童的特點進行數學教學,尊重童心,守護童年,讓兒童的探索精神、好奇心、想象力等得到呵護和激發,進而潛移默化地提升他們對自然、傳統、社會、自我的生態認知,培養他們親近自然、傳統、社會、自我的情感,幫助他們形成保護自然、繼承傳統文化精華、奉獻社會、提升自我的意識,進而達成與自然、傳統、社會、自我的和諧共生,最終促進兒童全面發展的數學微課程。之所以稱為“微課程”,是因為其并非完整、系統的課程,而只是在國家課程中有機滲透,以及開展一周一次的數學專題課和一月一次的主題實踐活動。

童心數學微課程具有以下幾點特征:

兒童性。尊重和認可兒童原本就有的寶貴的童心,不壓制、束縛童心,遵循兒童的生長節律,重視不同年齡段兒童的思維、心理特征,關注兒童已有的現實經驗,讓兒童以兒童的方式學習。

融通性。將數學知識、思維的教學和人文素質教育、德育有機地融合起來。讓兒童既學習數學知識,促進數學思維的發展,又在不知不覺之間通過數學知識的學習、應用,潛移默化地達成與自然、傳統、社會、自我的和諧。

全面性。在促進兒童數學思維、思想方法提升的基礎上,從親近自然、傳統、社會、自我等角度促進兒童的全面發展。即對于兒童來說,既有理性精神的培養,又有人文素質的涵養。

豐富性。國家課程的有機滲透、專題課、社團活動、實踐活動,多樣的課程類型為兒童提供了豐富的學習內容,為課程目標的實現提供了更多可能。

發展性。課程的具體內容是動態的,在不斷地挖掘、設計、實施中發展變化,根據不同的學情、社會情況等不斷地改進變化,以適應不同時期兒童的需求。這也是微課程的一大優勢。

二、童心數學微課程的建構

(一)課程目標與內容

童心數學微課程的總體目標是依據兒童的認知特點,引領他們在數學學習中潛移默化地培養親近自然、傳統、社會、自我的情感,形成保護自然、繼承傳統文化精華、奉獻社會、提升自我的意識,達成與自然、傳統、社會、自我的和諧共生。

據此,童心數學微課程的內容分為“兒童與自然”“兒童與傳統”“兒童與社會”“兒童與自我”四大維度,并根據學段進一步細分側重點。

“兒童與自然”維度:低年級,側重于讓學生通過數學學習感受到大自然的美好,從而親近自然;中年級,側重于讓學生通過數學學習了解破壞自然會造成的惡果,從而感悟到要尊重自然,對待自然不能隨心所欲;高年級,側重于讓學生通過數學學習意識到要拿出行動來保護自然。

“兒童與傳統”維度:低年級,側重于讓學生結合數學教材內容初步了解一些淺顯的、有趣的歷史,既激發學習興趣,又親近傳統文化;中年級,側重于讓學生接觸更多與傳統文化相關的數學學習資源,更好地開闊眼界;高年級,側重于讓學生體驗優秀傳統文化的深厚內涵,真切地體會我國古代人民的聰明才智,激發民族自豪感,增強文化自信,繼承和發揚傳統文化精華。

“兒童與社會”維度:低年級,側重于通過數學課堂中的合作學習,讓學生學會與同伴友好交往;中年級,側重于通過用數據說話,讓學生知道遵守規章制度的重要性,逐步具有集體意識、社會責任感;高年級,側重于讓學生應用所學數學知識解決社會生活中的問題,具有服務社會、奉獻社會的意識。

“兒童與自我”維度:低年級,側重于讓學生喜歡上數學,在數學學習中正確認識自己,提升自信心;中年級,側重于讓學生學會正確面對挫折,正確對待成功,悅納自己;高年級,側重于讓學生學會保持良好的情緒,調適自己,逐步完善自己。

(二)課程類型與教學策略

1.在國家課程教學中有機滲透

在國家課程的教學中,根據兒童的年齡特點、認知特點,滲透兒童與自然、傳統、社會、自我和諧共生的內容。

例如,學生成天與紙打交道,教室地上總是時不時有廢紙片。對此,在二年級學生學習乘法后,教師出示這樣兩道題:(1)小明撿了4張廢紙片,小冬撿了2張廢紙片,一共撿了多少張廢紙片?(2)4個小朋友,每人撿2張廢紙片,一共撿多少張廢紙片?在學生分析兩道題的異同后,教師提問:“4個小朋友撿了8張廢紙片,6個小朋友呢?8個小朋友呢?”學生回答后,教師追問:“撿廢紙片的小朋友越多,撿起的廢紙片就—”“越多!”“如果我們每個小朋友看到地上的廢紙片就撿起來,教室里、校園里會怎樣?”學生一起回答:“干干凈凈。”教師引導:“希望我們每個小朋友都成為看到地上的廢紙片就撿起來的人,更希望看到沒有哪個小朋友隨意亂丟廢紙片。”“是啊,老師,我們都不丟,地上就干凈了,也就不需要撿了。”“如果有同學不慎丟下,看到了就撿起來。”

這樣的兩道題,既讓學生明白了乘法和加法的不同,感受到一個乘數不變,另一個乘數越大,積越大(撿廢紙片的人越多,撿起的廢紙片就越多,地上就越干凈),更讓學生體驗到不隨意亂丟紙片,就不需要撿,明白要愛護教室、校園環境。

2.一周一次的數學專題課

在國家課程教學滲透的基礎上,實施一周一次的專題課,進一步促進兒童與自然、社會、傳統、自我和諧共生的發展。

例如,水是生命的源泉,是人類賴以生存和發展的最重要的自然資源之一,但小學生對水的認識尚淺,在日常生活中存在不少浪費水的現象。因此,我們在三年級開設了《珍惜水資源》專題課。本節課由“習近平總書記赴南通市五山地區濱江片區考察當地推進長江岸線”的情境引入,激發學生的興趣,引起學生對水資源的重視。然后,設計了四個層次的與水相關的問題:(1)一個水龍頭1秒鐘滴1滴水,以20滴水約1克來計算,這個水龍頭1分鐘約滴多少克水?1小時約滴多少克水?(2)一個水龍頭打開1分鐘大約流出15千克水,這個水龍頭1小時大約流出多少千克水?一個成年人每天需要補充2千克水,這些水夠一個成年人補充多少天?(3)用水沖著洗菜的用水量大約是在盆里洗菜的用水量的4倍,如果用水沖著洗菜的用水量是72千克,那么在盆里洗菜大約可以節約多少千克水?(4)明明家附近有一個化工廠,化工廠中有一個處理不當的污水排放口,測得這樣一個污水口排放的污水每分鐘污染16千克水,照這樣計算,1小時將會污染多少千克水?進一步讓學生懂得保護水資源的重要性,養成節約水、保護水的生活習慣。此外,教師還通過視頻進一步增強學生的感受,讓學生學會怎樣節約水和保護水。

這節課,學生綜合應用所學數學知識解決水的相關問題,既鍛煉了靈活應用所學數學知識的能力,又通過計算數據的分析,切實感受到節約水、保護水的必要性。

3.一月一次的主題實踐活動

此外,我們還充分利用教育教學的各種資源,開展一月一次的主題鮮明的實踐活動,讓學生在富有童趣的主題實踐活動中進一步學會與自然、傳統、社會、自我和諧相處。

例如,六年級數學教研組以“在高年級數學教學中培養學生的綠色生活意識”為課題,通過一系列數學實踐活動,滲透綠色生活教育,幫助學生形成綠色生活意識,掌握綠色生活小技能。

活動一:收集過度包裝的物品、數據,感受過度包裝的危害。活動中,學生展示收集的過度包裝的物品、數據,在討論中得出結論:拒絕過度包裝,不要“美麗的浪費”。

活動二:通過實際數據計算,進一步體會到過度包裝的危害之大。具體題目如下:

我國每年大約生產8億件包裝盒。據測算,每生產1億件包裝盒需要用紙3萬噸,需要砍伐大樹20萬棵。

(1)生產8億件包裝盒耗費紙張多少萬噸?

(2)需要砍伐大樹多少萬棵?

(3)每棵大樹占地1平方米。這么多棵大樹共占地()平方米,相當于我國總面積的( )。

(4)1平方米的森林在生長季節,每天大約吸收二氧化碳0.1千克,釋放氧氣0.073千克。這么大面積的森林可以吸收二氧化碳()千克,釋放氧氣( )千克。

學生在一步步的計算中明確:做這些包裝盒砍伐了160萬棵樹,約占我國總面積的1/600000 少吸收了16萬千克(160噸)二氧化碳,少釋放了11.68萬千克(116.8噸)氧氣。親自算出的數據對學生來說更具沖擊力,他們集體提出這樣的倡議:可用可不用的包裝—不包裝,不得不用的包裝—少包裝。

活動三:動手包裝,提升綠色生活的數學技巧。怎樣才能減少包裝用紙,進行綠色包裝呢?學生四人小組一起研究怎樣包裝才能使包裝用紙最少,在觀察、操作、體驗中得出結論,借助數學工具尋得簡約包裝、綠色生活的技巧。

通過以上系列實踐活動,將數學教學和綠色生活教育結合起來,在鍛煉學生運算能力的同時,使學生的綠色生活意識得以生長,綠色生活責任感悄然形成。

(三)課程評價

童心數學微課程的評價,主要采取質性評價與量化評價相結合的方式。我們要評價學生數學學習過程中知識能力的變化,一般采用量化評價,即通過抽樣分析、問卷測試、實驗操作、數據統計分析等對學生的學習成效加以評價;還要評價學生與自然、傳統、社會、自我的和諧程度,而這些是傳統量化測試所無法實現的,需要對學生的學習表現展開過程性評價,從學生認識和行為變化的視角來評判,即學生數學學習過程中與自然、傳統、社會、自我和諧程度的表現性評價。質性評價(表現性評價)更加關注學生在真實情境中所表現出來的認知、思想、行為。

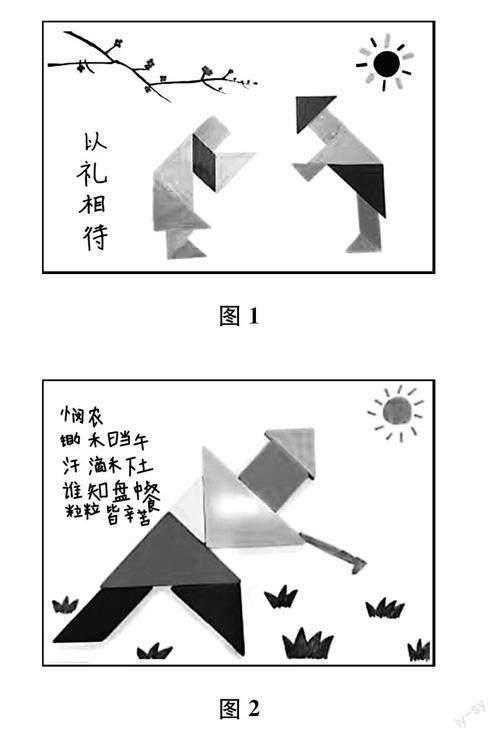

例如,蘇教版小學數學二年級上冊編排了《有趣的七巧板》綜合與實踐活動,我們在具體教學內容的基礎上,滲透兒童與自然、傳統、社會、自我和諧共生的內容。學生在動手操作過程中,拼出了不同的數學圖案。從學生創編的作品(圖1、圖2為學生作品,主題分別為“以禮相待”“憫農”)中,可以了解學生數學學習過程中與社會的和諧程度,并通過評價及時地對其他學生加以引導,在啟迪、觸動、影響中促進學生共學共進、共生共長。

再如,《珍惜水資源》專題課教學后,教師讓學生設計一套適合自己家庭的節水方案。通過節水方案的設計情況,評價學生對節水的認識、應用程度。同時,教師還注意觀察學生在平時校園生活中自覺主動地關水龍頭的情況,通過學生行為的變化進行評價。

與量化評價相比,質性評價少了不少剛性,多了一些彈性;淡化了統一性和標準化,強化了豐富性和多樣化。二者相輔相成。

此外,我們還特別注重評價主體的多元化,將教師的評價、學生的自我評價和學生間的相互評價相結合;根據需要,還會聯系家長對學生在家中的行為表現作出評價。

童心數學微課程的建設,是基于整體育人、全面育人思想的,旨在實現數學課程教學一般目標的同時,促進兒童與自然、傳統、社會、自我的和諧共生,為兒童的全面健康成長而教,為兒童的整體和諧發展而教。數學,能給兒童更大的世界!

參考文獻:

[1]查有梁.愛因斯坦對教育的影響—愛因斯坦與現代教育(下)[J].教師之友,2001(5):20.

[2]黃正泉,成星.試論文化生態對人文素質教育的柔性啟示[J].寧波大學學報(教育科學版),2013(5):60.

[3]胡弼成.教育:文化生態的龍頭[J].湖南農業大學學報(社會科學版),2015(10):4-8.

(張春新,江蘇省海安市教師發展中心附屬小學。)