以“人體內的物質運輸”為例談核心素養的培養

張培

摘 要 在“人體內的物質運輸”單元教學中,設計探究實踐活動,貫穿觀察分析、推理判斷等思維訓練,引導學生在已知上逐步構建未知,在習得血液循環生物學概念的同時,建立生命觀念,提升科學思維能力。

關鍵詞 物質運輸 探究實踐 生命觀念 科學思維

中圖分類號 G633. 91 文獻標志碼 B

生物學學科核心素養,主要是指學生通過學習本課程而逐步形成的正確價值觀、必備品格和關鍵能力,是生物學課程育人價值的集中體現,主要包括生命觀念、科學思維、探究實踐、態度責任。在培養學生學科核心素養的導向下,筆者以“人體內的物質運輸”單元為例進行了教學探索實踐。

1 單元內容分析

本單元內容位于北京版生物學七年級下冊第五章第二節“人體內的物質運輸”。從內容上看,本單元既承接“人的營養”,又因為人體的其他系統都需要血液循環系統的支持與協助,故對其后人體其他系統的學習具有重要鋪墊作用。從核心素養上說,學生進一步整合呼吸系統、泌尿系統、神經系統等后續相關概念促進結構與功能觀的發展,同時科學思維習慣的養成有助于培養并提升學生在理科課程學習甚至社會生活實踐中的科學態度和理性程度。

《義務教育生物學課程標準(2022年版)》指出,本單元需要達成的重要概念為“人體通過循環系統進行體內的物質運輸”,包含兩個次位概念,分別是“血液循環系統包括心臟、血管和血液”以及“血液循環包括體循環和肺循環,其功能是運輸氧氣、二氧化碳、營養物質、代謝廢物和激素等物質”。這些概念的形成建立在“血液具有物質運輸的作用”“血管是血液循環流動的管道”“心臟搏動為血液循環提供動力”以及“物質運輸主要是通過血液循環實現的”等多個事實的基礎上。因此,本單元采用如下教學方式:整合多個事實、概念培養學生結構與功能觀,搭建支架式臺階,幫助學生逐步發展科學思維。

2 主要活動設計

本單元核心問題為:人體如何通過血液循環實現物質運輸?此教學設計以結構層次為主線,通過多個實驗事實,由現象觀察到本質探究,逐層深入,意圖解決人體內物質運輸的載體、通道和動力的相關問題,有助于建立生命觀念。隨后,通過自主探究和模擬活動,明確血液循環的途徑和意義,發展科學思維。以下為本單元的5個主要活動設計。

2.1 活動1:觀察雞血凝塊顏色變化實驗和人血涂片

教師展示課前生物學小組的雞血凝塊實驗,學生觀察到雞血凝塊在空氣中靜置一段時間后,顏色由暗紅色變為鮮紅色。教師提出問題,雞血凝塊顏色變化的原因是什么?學生推測可能與紅細胞結合氧氣的功能有關。隨后,學生在顯微鏡下觀察紅細胞,進行本質探究。學生觀察發現顯微鏡下的紅細胞平面結構為圓形,并且四周顏色較深中間顏色較淺,即四周厚中間薄,呈兩面凹的圓餅狀。教師提供資料:人體內紅細胞成熟后失去細胞核和大部分線粒體等細胞器。學生思考體會,理解紅細胞在組成、形態、結構上的特殊性,決定了它具有結合氧氣并高效運輸的功能,明白這是自然選擇的結果,內化形成細胞層次的結構與功能觀。

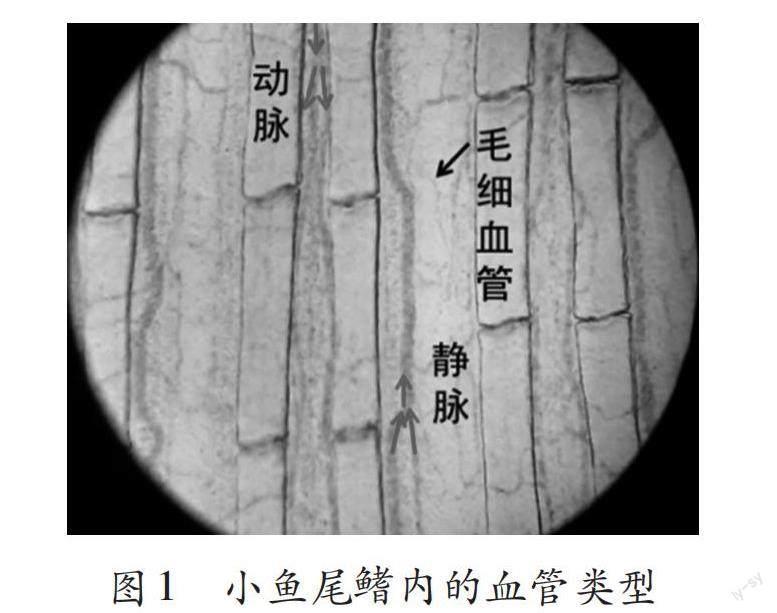

2.2 活動2:觀察小魚尾鰭內的血液流動和人的血管切片

學生進行實驗,觀察小魚尾鰭內的血液流動。通過對比、分析觀察結果,學生直觀了解小魚尾鰭不同血管內的血流方向、血流速度和管徑粗細等(圖1)。人的血管類型和特點與小魚類似,學生可結合小魚血管的觀察結果,構建人體心臟與三種血管內的血液流動關系。學生產生疑惑并提出問題:不同血管的功能為什么存在差異?從而由現象觀察深入到結構探究。通過觀察動靜脈的橫切切片,閱讀動靜脈和毛細血管的結構數據,以及靜脈瓣的存在證明等資料,學生對比分析、歸納概括三種血管的結構特點及其功能,明確血管功能的實現需要特定的結構支持,體會器官層次的結構與功能觀。

2.3 活動3:觀察心臟解剖結構并進行注水實驗

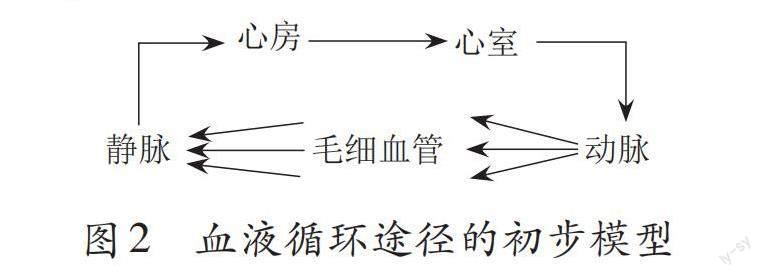

血液在血管內循環流動,其動力來自于心臟。學生解剖觀察哺乳動物的心臟,發現心臟由心肌構成。觀看心肌細胞節律性收縮視頻,認同心肌細胞和心肌組織與心臟這個動力器官的結構與功能相適應。對比觀察心臟四個腔壁的厚薄,明確其與動力大小的關系。教師提問:心臟內的血流方向如何保證?學生觀察心臟內的瓣膜,推測血流方向,并進行心臟注水實驗,通過觀察水流方向予以驗證。隨后教師播放心臟瓣膜結構異常導致血流異常的動畫,反向證明瓣膜功能。如此通過觀察、驗證實驗,學生認同心臟的結構特點與其為血液循環提供動力,保證血液定向流動的功能相適應。此時,教師引導學生再次思考,獲得如圖2所示的血液循環初步模型。在本活動結束后,教師布置繪制心臟結構示意圖的作業,為下一活動自主構建血液循環模型提供抓手。

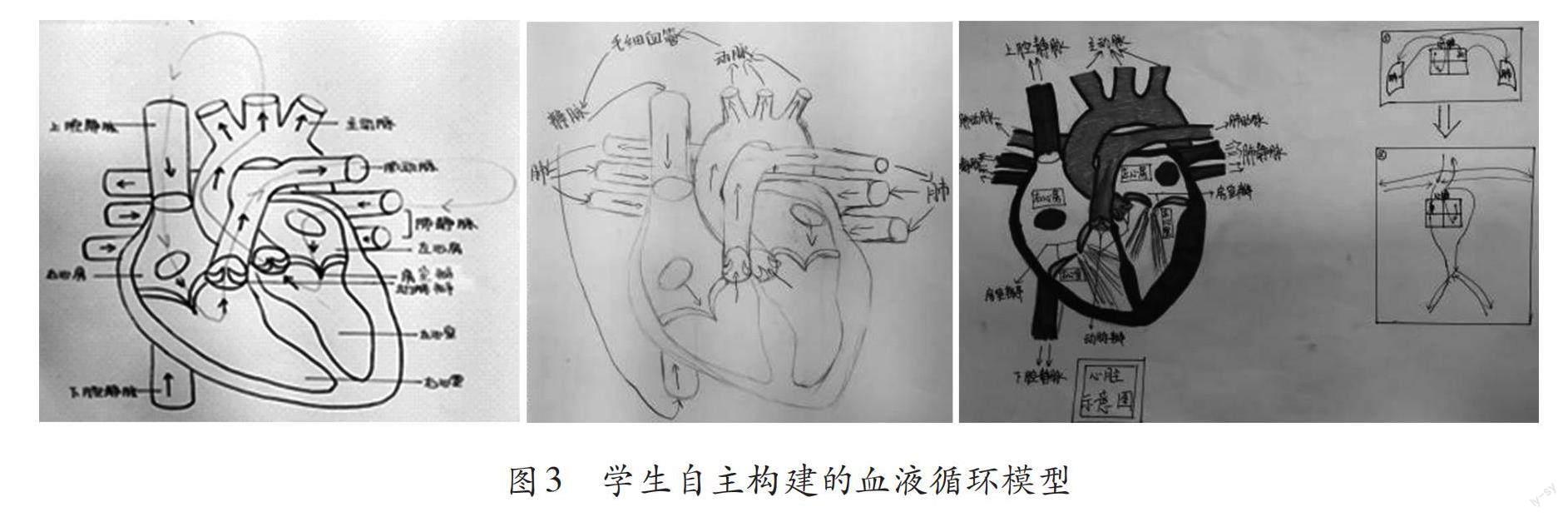

2.4 活動4:小組合作,自主構建血液循環模型

本活動流程如下:學生小組合作自主構建血液循環途徑,隨后各小組展示模型并相互交流、評價再對模型做出優化和修正,最后由教師提供循環動畫,學生歸納總結,書寫血液循環途徑。其中,小組合作自主構建途徑具有一定挑戰性,是本單元教學的難點,所以在活動前教師要提供充分的抓手和依據以保證學生的推理有跡可循。抓手包括以下幾點提示:①在初步模型的基礎上進行新模型構建;②在心臟結構示意圖的基礎上進行繪制;③以一滴血的循環為例進行構建。基于上述提示,學生對循環的想象更為具體。此外,學生之前觀察了小魚尾鰭內的血液流動,那小魚全身的血液是如何流動的?教師提供小魚一心房一心室的血液單循環資料。如此,教師給足了資料和抓手,可以放手讓學生自主構建(圖3),從系統角度認識血液循環。

2.5 活動5:活動模擬,闡釋血液循環意義

教師設置三個順梯度、難度遞進的小問題,引導學生繼續觀察血液循環模式圖:① 血液在血管內除了循環流動,還發生了什么現象?學生很容易發現模式圖中血液的顏色發生了改變。② 血液顏色改變,即血液的成分改變,這發生在哪些場所?③ 這些地方進行了怎樣的物質交換?學生閱讀資料,思考討論。教師組織模擬活動:教室里一半學生模擬各種組織細胞,一半學生模擬肺泡,課桌間的通道模擬毛細血管,教師模擬流動的血液。在“體循環”中,教師游走在課桌間隙,將印有氧氣或營養物質的卡片隨機分發給學生,學生將印有二氧化碳或尿素的卡片隨機遞交給教師。教師從前排走到后排,引導學生查看卡片變化。在“肺循環”中,教師游走在課桌間隙,將印有二氧化碳的卡片隨機分發給學生,學生將印有氧氣的卡片隨機遞交給教師。教師從后排返回前排,引導學生查看卡片變化。此模擬活動使血液循環中的物質交換更加直觀,有利于學生生動形象地理解血液循環的功能和意義。

3 單元教學反思

3.1 生命觀念的建立

“生命觀念”是對觀察到的生命現象及相互關系或特性進行解釋后的抽象,是人們經過實證后的觀點,是能夠理解或解釋生物學相關事件和現象的意識、觀念和思想方法。其中“生命現象及相互關系”是內容, “實證”是方法, “能夠理解或解釋生物學相關事件和現象”即抽提概括形成一般性理解后能夠遷移解釋,是對學生提出的學習要求。本單元中結構與功能觀的內容要點可以拆解為“人體血液循環系統的結構是有層次的”“人體血液循環系統各層次的結構是有序的”和“人體血液循環系統各層次的結構與功能相適應”。因此,本單元教學設計以細胞、組織、器官和系統等不同層次的生物學事實為基礎進行重要概念的建構和結構與功能觀的培養。從細胞水平上,以紅細胞為例,通過現象觀察和資料分析等獲得真實證據,認識紅細胞結構的有序性,以及在組成、形態和結構上與其功能相適應的特點。從組織水平上,重點以肌肉組織為例,通過觀察對比不同血管的肌肉層和心臟解剖結構,發現血管和心臟內肌肉組織排列有序,并認同動脈和心臟的泵血功能由肌肉組織的收縮提供動力,即特定功能的實現依賴于特定的結構支持。從器官水平上,通過對心臟由外向內的形態結構觀察和注水實驗,認識心臟由結締組織膜包被,主要由肌肉組織構成,血管和神經分布其中,有四個腔,內有瓣膜等,體現了結構的有序性,同時明確其為血液循環提供動力并保證血流方向的功能。在系統這一層次,學生可以自行遷移理解血液循環系統主要由血液、血管和心臟組成,以此實現人體內物質運輸的功能。

3.2 科學思維的培養

科學思維是指在認識事物、解決實際問題的過程中,尊重事實證據,崇尚嚴謹求實,基于證據和邏輯,運用比較、分類、歸納、演繹、分析、綜合、建模等方法,進行獨立思考和判斷,多角度、辯證地分析問題,對既有觀點和結論進行批判審視、質疑包容,乃至提出創造性見解的能力與品格。 “尊重事實證據”也就是重實證,這是科學思維的顯著特點。“比較、分類、歸納、演繹、分析、綜合、建模等”是科學的思維方法。科學思維是生物學概念形成和生命觀念建立的重要工具。本單元設計了多個實踐探究活動,如觀察雞血凝塊顏色變化和紅細胞、小魚尾鰭內的血液流動和人血管切片,以及心臟解剖和注水實驗等,由現象深入到本質,搭建臺階,逐步揭示血液循環系統的性質、結構和功能,發展學生比較、分類、歸納等能力,同時讓每個次位概念的獲得都有明確的事實證據支持,突出了科學思維的顯著特點。此外,本單元在模型構建時強調從原有經驗出發,在已知基礎上構建未知。如在血管一節,通過對不同血管的認識,構建心臟和三種血管內的血液流動關系,完成初步的循環框架搭建;在心臟一節,將心臟各腔的聯系補充進血液流動關系示意圖,構建血液循環途徑的初步模型;在血液循環一節,以上一節的模型為基礎,自主構建完善的循環模型。在此活動的展示交流環節,可以發現學生有思維的碰撞和自我修正,如有的組將原本的單循環修正為雙循環,有的組想到了物質交換,充分發展了學生的發散性思維和創造性思維能力。

生命觀念是構成生物學學科核心素養的生物學特質,同時生物學作為一門科學教育類課程,強調實證和邏輯的科學思維。在生物學重要概念教學中,設計觀察實踐活動,通過探究、解釋凸顯概念的形成過程,既為學生知識的習得提供證據,形成上位的生命觀念,又培養了他們科學思考、理性思維的能力。

參考文獻:中華人民共和國教育部.義務教育生物學課程標準(2022年版)[S]. 北京:北京師范大學出版社,2022:4-5.