信息組織圖在培養小學生英語核心素養中的價值探微

摘 要:小學英語教師在各教學環節與作業設計中,運用思維可視化工具來加工語篇信息,能夠有效發展學生的英語核心素養。本文結合教學案例,闡述了信息組織圖在培養學生英語核心素養中的價值,力求為培養學生英語核心素養尋找實踐性強、教學效益高的方法與工具。

關鍵詞:小學英語;信息組織圖;核心素養

作者簡介:張靜,山東省青島廣水路小學,小學二級教師,研究方向:小學英語教學。

《義務教育英語課程標準(2022年版)》指出,核心素養是課程育人價值的集中體現,是學生通過課程學習逐步形成的適應個人終身發展和社會發展需要的正確價值觀、必備品格和關鍵能力。英語課程要培養的學生核心素養包括語言能力、文化意識、思維品質和學習能力等方面。信息組織圖(graphic organizer, or visual organizer)是一種可視化的思維圖表工具,用可視化的結構化圖形或者圖表,體現信息之間的邏輯關系。信息組織圖能夠為教學提供一種信息認知加工的思維支持框架,體現學習者的學習過程和結果。常用的信息組織圖有思維導圖(mind map)、流程圖(flow chart)、柱形圖(bar chart)、韋恩圖(venn diagram)等。

在當前的小學英語教學中,不少教師和學生認為,學生聽了、讀了教師所講的課文、故事等語篇,看了書中的內容,便可以自然而然地理解這些內容了,理解性學習便自然而然地發生了。這種關于學習的錯誤觀念會嚴重阻礙理解性學習的實現,學生常常一遍一遍地看、一遍一遍地讀,卻無法真正理解所學的內容,或者只是獲得了一點字面上的理解。其實,理解不是隨著這些信息的輸入而輕易實現的,它需要學生主動去生成知識經驗之間的聯系。信息組織圖可以用來引導學生在閱讀或者思考過程中,關注重要信息,將信息分類整理,理順語篇邏輯,理解語篇主題,建構知識結構,發展結構化思維、創造性思維等,從而培養學生的英語核心素養。因此,在小學英語教學中,信息組織圖是具有較高實用價值的信息處理工具,對學生英語核心素養培養的作用不容小覷。本文將結合外研社小學英語(一年級起點)五年級上冊的教學案例,探討信息組織圖的運用以及其對培養學生英語學科核心素養的價值。

一、導入環節運用思維導圖(mind map),基于單元主題使學生發散思維,激活已知,提升學生的思維品質與學習能力

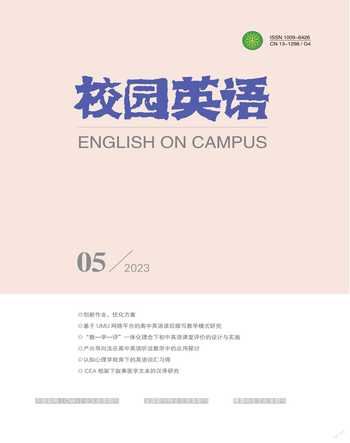

新課標指出,教師通過感知與注意活動創設主題情境,激活學生已有知識經驗,熟悉語篇話題,鋪墊必要的語言和文化背景知識,為語篇的學習做好知識上、思維上的準備。Module 2以shopping為主題,學生要學習有關超市購物的兩個語篇。教學伊始,開展頭腦風暴,讓學生在小組內討論超市里都有哪些商品在售賣,完成如下思維導圖:

分析: 上課伊始,通過思維導圖(mind map),學生進行頭腦風暴,列舉出超市里可以買到的商品,既復習了與超市相關的詞匯,如sweets、fruit、milk等,喚醒了學生基于購物這一主題的語言積累,又調動起學生的思維積極性,圍繞主題發散思維。同時,學生將零散的詞匯歸納到結構化的信息組織圖中,在頭腦中建立起新的知識結構。以supermarket為核心,日常用品等類單詞為分支,實現了整合性的語言學習。同時,通過思維導圖的運用,教師對學生進行學習策略的滲透,引導學生學會有效運用思維可視化工具,讓思維過程更加清晰,運用思維導圖整理整合學過的知識,將知識點串聯起來,形成結構化知識,從而大大提高學習效率和學習能力。在運用思維導圖學習的過程中,學生的語言能力、學習能力以及發散思維能力等都得到了提高,思維品質得到了提升。

二、新授環節運用流程圖(flow chart),獲取和整合基本的事實性信息,培養學生的語言能力與思維品質

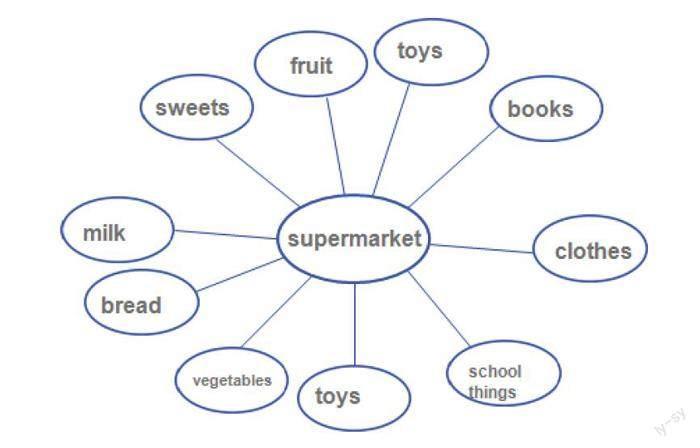

Module 4 Unit 1的語篇是小學生的日常對話,Amy邀請Lingling 參加她的生日聚會,Lingling 問Amy 打算如何慶祝,Amy說會一起吃午餐,吃生日蛋糕, 然后講故事,幫媽媽整理屋子,最后去看電影。課上,學生聽讀對話,小組合作完成如下過程圖:

然后小組成員分工合作:三人借助流程圖說一說Amy打算如何慶祝生日, 兩人合作將Amy慶祝生日的過程寫下來,將對話轉化為短文形式,創編新文本:

Amy is going to be eleven. She's going to have a birthday party. At the party, children are going to have lunch together. ?Then they're going to have a birthday cake. After that, they're going to tell stories. Then they're going to help Ms Smart tidy up. ?At last, they're going to see a film.

小組輪流展示創編成果,教師依據評價標準,給出激勵性評價。

分析:借助流程圖(flow chart)這個輔助工具,學生梳理語篇中人物的活動,通過信息組織圖提高了語言輸入的邏輯性與可理解性,同時為學生的語言輸出提供了語言支架,助力學習創編語篇。借助思維可視化工具,學生更得心應手地去獲取與梳理語篇中的關鍵信息,并將其概括與整合到流程圖中。對話中談到的生日派對活動是有先后順序的,在對話中通過after that、before that等短語來體現。然而教學中發現學生容易忽視這些表示先后順序的提示詞,不能正確復述人物活動。流程圖給了學生一個“思維軌跡”,提示學生關注活動的先后順序。通過分析與判斷,最后梳理概括出語篇的關鍵信息并將其記錄在流程圖中,建立了信息間的關聯。隨后,以流程圖為語言支架,學生進行說和寫的語言輸出。通過流程圖,學生對信息進行加工、利用,并建構了知識經驗,創編了新的語篇,學習因此得以真實發生。毋庸置疑,學生的語言能力與思維品質得到了提升與發展。

三、運用表示數量關系的柱狀圖(bar chart),在學科融合中有效處理信息,培養學生的學習興趣與學習能力

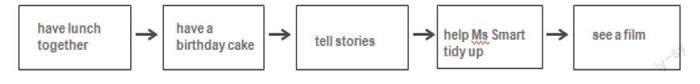

Module 6 Unit 2的語篇是配圖短文。Sam、Amy和Lingling昨天去參加籃球比賽了,他們隊得了70分,另一隊得了64分。其中, Sam 得了36分,Amy得了13分,Lingling 得了21分。教學中,教師畫出Sam的得分柱狀圖作為示例,學生閱讀短文后,補充完成如下得分柱狀圖:

學生結對交流對比各自的柱狀圖是否正確,并互相說一說每個球隊和Sam隊三個成員的得分情況:

Team 1 got seventy points. ?Sam got thirty-six points. Amy got thirteen points. ?Lingling got twenty-one points.

Team 2 ?got sixty-four points.

Team 1 won.

分析:通過繪制柱狀圖(bar chart),將數學學科和英語學科進行融合,學生通過小組合作完成對語篇關鍵信息,如姓名、得分的提取、梳理與整合,將抽象的數字轉化為可視化的圖形,讓數據對比更清晰直觀。通過圖形,學生很容易理解并對比得出誰的得分高,誰籃球打得好。柱狀圖這種處理數據的方法,遷移運用了英語學科,大大提高了學生的學習興趣和學習能力。通過柱形圖這一語言支架,學生再進行“圖文轉化”:看圖復述各個隊員在籃球比賽的得分情況,如此一來,學習變得趣味橫生,知識也更容易理解。學生不僅學會了一篇英語短文,也學會了一種處理信息和數據的方法,學會了如何更有效地學習。

四、作業環節運用樹形圖(tree diagram),在動手實踐中思考鞏固知識,培養學習能力與正確的價值觀

《義務教育英語課程標準(2022年版)》針對小學生的學習策略要求,學生要能借助圖表、思維導圖等工具歸納、整理所學內容。教師要重視對學生英語學習方法的指導,為他們有效學習奠定基礎,如指導學生借助圖表及時梳理和歸納所學內容。Module5的主題是物品的所屬,學完這個模塊后,教師引導學生動手整理并珍愛自己的物品,如學習用品、衣服、玩具和書等。學生整理物品后完成如下樹形圖(見圖1),學生作品通過裝飾增加了趣味性(見圖2)。

分析: 通過樹形圖,引導學生復習學過的詞匯并分類進行整理,通過有趣的作業形式,結合學生的實際情況,使書本上的知識更加貼合實際生活。學生主動整理自己的物品,進行分類,最后通過樹形圖進行記錄。在這個過程中,學生既要動手去整理,又要動腦去思考。在勞動中建構了知識結構,體會到自己生活的便利,學會珍惜美好的生活,初步形成良好的品格和正確的價值觀。

五、運用韋恩圖(venn diagram),對比中外文化異同,引導學生樹立正確的文化意識

Module8 語篇的主題是中國和英國兩國學校的異同,在單元整體教學中,圍繞schools這一主題,教師引導學生根據語篇內容完成如圖3所示的韋恩圖。學生在課后主動對自己所繪韋恩圖進行完善裝飾,大大提高了思維的邏輯性和學習的趣味性(見圖4)。

分析: 將本模塊零散的知識點匯總到一幅韋恩圖中。學生通過對語篇信息進行提取概括、比較分析、判斷評價等思維活動,借助韋恩圖可以清晰地總結出中英兩國學校的相同點和不同點,感知中外文化差異。在小學英語學習中,文化是一個重要的主題范疇,教師要注意滲透學習方法與策略。韋恩圖作為一種思維可視化工具,可以用來比較文化異同,如學校文化、節日文化等,這為學生今后的英語學習奠定了知識與思維能力的基礎。借助韋恩圖,學生開展分析、判斷等學習活動,促進知識向能力轉化,再通過評價等活動,促進能力向素養的轉化。在培養學生文化意識的過程中,韋恩圖的價值可見一斑。

六、運用T形圖(T-chart), 對比不同范疇,培養學習策略與學習能力

在文本學習過程中,學生需要運用學習策略中的認知策略,如選擇要點、列提綱等。Module 10的主題是討論并制訂規則,這些規則包括應該做(should)和不應該做(shouldn't)兩個范疇。在授課中,教師引導學生閱讀語篇,并完成如下T形圖:

分析: 通過T形圖的運用,學生將規則中應該做和不該做的事情分為兩部分,形成清晰鮮明的對比。在對比中,學生梳理了文本信息,內化了語言知識,將語言知識分類整合為邏輯性強的知識結構,并為接下來的語言輸出提供了支架。教師教會學生的,不應該只是一個知識點,更重要的是教會學生學習的方法策略,提高其學習能力,培養其英語核心素養。

七、結語

建構主義教學觀認為,教學要給學生提供豐富的信息資源、處理信息的工具以及適當的幫助和支持,促進他們開展建構意義以及解決問題的活動。維特羅克提出,為了促使學生把當前內容的不同部分聯系起來,教學中可以采用如下策略:畫關系圖或列表,用圖畫或列表的方法概括、整理這段內容的要點,表現它們之間的關系,分析、比較相關概念的異同。新課標要求教師要秉持英語學習活動觀組織和實施教學,在語篇的學習理解類活動中,教師要引導學生通過獲取與梳理、概括與整合等活動,學習和運用語言知識、語言技能,從語篇中獲得與主題相關的文化知識,建立信息間的關聯,形成新的認知結構,感知并理解語言所表達的意義。運用信息組織圖明確知識間的聯系,為學生搭建一個學習支架。學生通過分析、綜合、判斷等思維活動,將文本信息進行加工,轉化成結構化知識,實現對語篇的理解性學習和主動建構,讓學習真實發生。同時,信息組織圖作為一種思維可視化工具,學生在使用的過程中發展了思維品質,對思維工具的使用越來越熟練,可以有效地運用其解決實際問題。通過思維可視化形式的學習,可有效培養學生的英語核心素養。

參考文獻:

[1]教育部.義務教育英語課程標準(2022年版)[S].北京:北京師范大學出版社,2022.

[2]陳琦,劉德孺.當代教育心理學[M].北京:北京師范大學出版社,2007.