過程性評價在整本書閱讀中的應(yīng)用實踐

王梓睿

摘要:系統(tǒng)思考整本書閱讀過程性評價“為什么評”“評什么”“怎么評”的問題,有利于實現(xiàn)整本書閱讀“教、學(xué)、評”一體化。在整本書閱讀過程中融入過程性評價,是促進(jìn)持續(xù)有效閱讀的必要程序之一。整本書閱讀過程性評價的內(nèi)容包括閱讀品格、閱讀策略、閱讀內(nèi)容和閱讀成果。在評價過程中應(yīng)堅持將過程性評價嵌入教學(xué)流程、開發(fā)高質(zhì)量的評估量規(guī)、提供促進(jìn)學(xué)習(xí)的描述性反饋信息等原則。

關(guān)鍵詞:整本書閱讀 過程性評價 教、學(xué)、評一體化 《紅樓夢》

作為高中語文課程學(xué)習(xí)任務(wù)群之一,“整本書閱讀與研討”貫穿高中語文必修、選修、選擇性必修三個課程階段,是近年來語文教育研究的熱門話題。目前,整本書閱讀教學(xué)的理論研究成果及教學(xué)案例極為豐富,但評價模式還有待完善。統(tǒng)編版教材必修下冊將《紅樓夢》作為整本書閱讀學(xué)習(xí)單元,《紅樓夢》篇幅巨制、內(nèi)容豐富、思想深刻,具有一定的閱讀難度與教學(xué)難度。將過程性評價融入《紅樓夢》整本書閱讀,實現(xiàn)評價的過程與學(xué)習(xí)的過程相融合,對于落實整本書閱讀具有重要的實踐意義。基于此,本文擬重點從整本書閱讀過程性評價“為什么評”“評什么”“怎么評”等維度深入分析,并勾勒出評價的基本框架。

一、過程性評價是落實整本書閱讀的必要程序與保障

《普通高中語文課程標(biāo)準(zhǔn)》(2017年版2020年修訂)指出“語文課程評價的過程即學(xué)生學(xué)習(xí)的過程,要綜合發(fā)揮檢查、診斷、反饋、激勵、甄別、選拔等多重功能。評價不僅要關(guān)注學(xué)生外在的學(xué)習(xí)結(jié)果,更要關(guān)注內(nèi)在的學(xué)習(xí)品質(zhì),且評價要注重展示學(xué)生自我發(fā)展的過程”[1]。整本書閱讀的學(xué)程長、內(nèi)容多、課時分散,以紙筆測試為代表的終結(jié)性評價,無法全面有效地呈現(xiàn)課程內(nèi)容的多樣性及學(xué)習(xí)過程的生成性。且其通常滯后于學(xué)習(xí)過程,并非為改善學(xué)習(xí)而設(shè),無法促進(jìn)學(xué)生對學(xué)習(xí)過程進(jìn)行自我監(jiān)測和自我反思。據(jù)此,建構(gòu)整本書閱讀的過程性評價模式,對于推進(jìn)整本書閱讀有著極其重要的意義。

“過程性評價是一種在課程實施過程中對學(xué)生進(jìn)行評價的方式。它采取目標(biāo)與過程并重的價值取向,對學(xué)習(xí)的動機、效果、過程以及與學(xué)習(xí)密切相關(guān)的非智力因素進(jìn)行全面的評價”[2]。與終結(jié)性評價相比,過程性評價重視對學(xué)習(xí)動機、學(xué)習(xí)策略和學(xué)習(xí)成果三位一體的評價,強調(diào)評價方式和評價主體的多元化,注重評價的診斷和反饋功能,使評價范式從“關(guān)于學(xué)習(xí)的評價”(assessment of learning)轉(zhuǎn)向“為學(xué)習(xí)的評價”(assessment for learning)[3]。在整本書閱讀的過程中,教師可以利用過程性評價監(jiān)控閱讀進(jìn)度、培養(yǎng)閱讀習(xí)慣、落實閱讀任務(wù)、診斷學(xué)習(xí)問題、收集學(xué)習(xí)成果。因此,過程性評價是整本書閱讀有效開展的必要程序與保障。

二、《紅樓夢》整本書閱讀過程性評價的內(nèi)容

開發(fā)整本書閱讀的過程性評價框架,首先需要對課程標(biāo)準(zhǔn)的目標(biāo)與要求進(jìn)行分解細(xì)化。課程標(biāo)準(zhǔn)明確指出整本書閱讀任務(wù)群“旨在引導(dǎo)學(xué)生通過閱讀整本書,拓展閱讀視野,建構(gòu)閱讀整本書的經(jīng)驗,形成適合自己的讀書方法,提升閱讀鑒賞能力,養(yǎng)成良好的閱讀習(xí)慣”[4]。換言之,整本書閱讀不僅要落實讀懂“某一本”,更應(yīng)注重轉(zhuǎn)變學(xué)生的閱讀方式,培養(yǎng)學(xué)生的閱讀品質(zhì)。即激發(fā)閱讀興趣、養(yǎng)成閱讀習(xí)慣、提升閱讀品味、豐富閱讀經(jīng)驗、建構(gòu)閱讀策略。梳理課程標(biāo)準(zhǔn)及教材學(xué)習(xí)任務(wù),可以明確《紅樓夢》整本書閱讀過程性評價內(nèi)容應(yīng)包含如下四個維度。

1.閱讀品格

閱讀活動是認(rèn)知系統(tǒng)和動力系統(tǒng)共同參與、協(xié)同作用的過程。閱讀品格是影響讀者閱讀動力的非智力因素的集合,是激發(fā)、維持、調(diào)節(jié)閱讀活動的重要條件,主要包括閱讀態(tài)度、閱讀習(xí)慣、閱讀意志等要素。面對《紅樓夢》,部分同學(xué)會產(chǎn)生望而卻步的畏難情緒,但也有很多同學(xué)沉浸其中,如癡如醉。這樣的現(xiàn)象正是源于文學(xué)經(jīng)典的雙重特性:一方面,文學(xué)經(jīng)典具有傳世性、耐讀性和超越性。正如卡爾維諾所說“經(jīng)典是那些經(jīng)常聽人家在說‘我正在重讀……而不是‘我正在讀……的書”[5];但另一方面,文學(xué)經(jīng)典的閱讀具備一定的門檻,極其考驗讀者的閱讀品格。亦如馬克·吐溫認(rèn)為“經(jīng)典是人人都希望讀過,但人人都不愿意去讀的作品”[6]。《紅樓夢》是一部具有百科全書性質(zhì)的經(jīng)典巨著,它的藝術(shù)原創(chuàng)性、思想豐富性和遼闊的意義空間為讀者帶來豐富的閱讀體驗,也帶來了一定的閱讀障礙。

組織學(xué)生閱讀《紅樓夢》,不僅要引導(dǎo)學(xué)生涵詠品味文學(xué)經(jīng)典,更要培養(yǎng)學(xué)生對經(jīng)典的閱讀興味和閱讀耐心,塑造學(xué)生的閱讀品格。教師在合理規(guī)劃閱讀課時、閱讀周期和閱讀進(jìn)度的基礎(chǔ)上,應(yīng)將閱讀過程的完整性與持續(xù)性納入評價標(biāo)準(zhǔn)。以過程性評價對閱讀過程進(jìn)行有效監(jiān)督、調(diào)控和激勵,幫助學(xué)生明確閱讀動機、保持閱讀動力、強化閱讀信心。例如,教師可以設(shè)計閱讀日志記錄閱讀行為來監(jiān)督閱讀進(jìn)程,建立閱讀打卡制度激發(fā)閱讀興趣,利用口頭交流追蹤閱讀情況等。

2.閱讀策略

閱讀策略包括閱讀理解策略和閱讀元認(rèn)知策略。不同于篇章閱讀,整本書閱讀有其特定的閱讀策略。艾德勒在《如何閱讀一本書》中劃分了閱讀整本書的四個層次:基礎(chǔ)閱讀、檢視閱讀、分析閱讀和主題閱讀。[7]其中,基礎(chǔ)閱讀是字詞識讀,檢視閱讀為瀏覽目錄速讀、跳讀。基礎(chǔ)閱讀和檢視閱讀可以把握一本書的基礎(chǔ)架構(gòu)和內(nèi)容梗概。分析閱讀需要掌握書的結(jié)構(gòu)、理解主要內(nèi)容和藝術(shù)價值。主題閱讀是一種研究型閱讀,是閱讀的最高層次。這四個層次勾勒出了整本書閱讀“通讀—精讀—研讀”的基本學(xué)程。也啟發(fā)我們在閱讀過程中,面對不同類型的文本或處于不同的閱讀階段時,皆需采用不同的策略。

閱讀《紅樓夢》時,通讀階段可以采取批注法、撰寫札記、總結(jié)章回摘要、思維可視化等策略;精讀階段可以采取互文比讀、內(nèi)容重組、思辨性讀寫等策略;研讀階段可以采取專題研討、項目式學(xué)習(xí)、跨媒介閱讀等策略。另外,也可以針對《紅樓夢》獨特的文本價值開發(fā)特殊的閱讀策略,比如“版本的校對式閱讀”“文獻(xiàn)的參照式閱讀”[8]等閱讀策略。

閱讀元認(rèn)知策略是指學(xué)習(xí)者在閱讀過程中,對閱讀進(jìn)行監(jiān)控、調(diào)節(jié)、自我指導(dǎo)的策略。依照閱讀活動的心理過程,可以分為“計劃—監(jiān)控—補救”三個階段。首先,閱讀者在明確閱讀目標(biāo)的基礎(chǔ)上制定閱讀計劃、選擇閱讀策略;然后,在閱讀進(jìn)程中反復(fù)監(jiān)控閱讀行為,面對閱讀障礙時及時調(diào)整閱讀心態(tài)及閱讀策略;閱讀結(jié)束后,檢查、總結(jié)閱讀收獲,反思閱讀效果,進(jìn)而修正自己的閱讀策略、強化閱讀經(jīng)驗。

教師可以在規(guī)劃學(xué)程前,通過前測評估學(xué)生對《紅樓夢》的了解程度,診斷學(xué)生的閱讀困難與障礙。編寫詳盡的閱讀指南,或是針對《紅樓夢》讀法專門開設(shè)一節(jié)導(dǎo)讀課。在教學(xué)過程中,利用閱讀檢核單(詳見表1),對學(xué)生的閱讀策略進(jìn)行評估,發(fā)展學(xué)生自主運用策略、自我定向、自我評價的能力。

3.閱讀內(nèi)容

閱讀品格和閱讀策略指向“學(xué)生應(yīng)該如何讀”,閱讀內(nèi)容則指向“學(xué)生應(yīng)該讀什么”。整合課標(biāo)中長篇小說的閱讀要求和教材中設(shè)計的六項閱讀任務(wù),可以將《紅樓夢》的閱讀內(nèi)容劃分為“結(jié)構(gòu)、情節(jié)、人物、語言、主題、審美文化”六大模塊。對于這六大模塊的評價,需要注意以下幾個問題:一是要注意六個模塊之間的聯(lián)系,不必做嚴(yán)格切分,也不能脫離《紅樓夢》整本書。比如開展《紅樓夢》詩詞鑒賞活動,僅品味詩詞而忽略了其塑造人物、推動情節(jié)和揭示主題的作用,就會導(dǎo)致文本內(nèi)部的割裂。二是在“通讀—精讀—研讀”的不同階段,應(yīng)對不同模塊有所側(cè)重,以實現(xiàn)閱讀過程的循進(jìn)。三是評價時既要考量基礎(chǔ)性,也要突出差異性和層次性。評價目的是讓每個學(xué)生的閱讀能力在原有基礎(chǔ)上得到不同程度的提升。評價維度表中的基礎(chǔ)等級側(cè)重于整合梳理,發(fā)展等級側(cè)重于思辨探究。因此在達(dá)到基礎(chǔ)等級后,學(xué)生可以依據(jù)個人的興趣與能力選擇發(fā)展等級任務(wù)。四是在明確評價維度與內(nèi)容后,要為學(xué)生提供必要的學(xué)習(xí)支持,并設(shè)計與之相對應(yīng)的學(xué)習(xí)任務(wù)和活動。

綜合以上要素,形成《紅樓夢》整本書閱讀內(nèi)容評價維度表如下。

4.閱讀成果

在《紅樓夢》整本書閱讀過程中,應(yīng)以過程性評價收集閱讀成果。閱讀成果在一定程度上可以綜合評價閱讀品格、閱讀策略和閱讀內(nèi)容。閱讀成果不等于學(xué)習(xí)結(jié)果,它是閱讀活動的表現(xiàn)性證據(jù),其呈現(xiàn)形式多樣,如手稿、照片、錄音、錄像等都可以作為閱讀成果。系統(tǒng)收集、整理學(xué)生在閱讀過程中的歷次表現(xiàn)信息,有利于展示學(xué)生的學(xué)習(xí)全貌,讓教師、家長和學(xué)生更具體地觀察、評估學(xué)習(xí)的歷程和變化,展示學(xué)生成長及進(jìn)步,展現(xiàn)學(xué)生閱讀成就。目前,較為適用整本書閱讀的評價工具為電子檔案袋。

依據(jù)評價目的的不同,教師可以創(chuàng)建兩種形式的電子檔案袋。第一種為過程型檔案袋,重點呈現(xiàn)學(xué)生完成《紅樓夢》整本書閱讀目標(biāo)的歷程,反映學(xué)生閱讀過程中的成長,幫助學(xué)生克服畏難情緒,樹立閱讀信心。例如小組交流的記錄,學(xué)術(shù)小論文的提綱、草稿、修改稿,每一次閱讀后的閱讀發(fā)現(xiàn)等。此外,學(xué)生對于閱讀過程中的反思也可以裝入檔案袋中。第二種為成果型檔案袋,用來展示完成閱讀任務(wù)后形成的優(yōu)秀作品。需要學(xué)生對裝入袋中的作品進(jìn)行說明、評注和反思,并適時引入同伴評價。教師可以利用成果型檔案袋舉辦各種類型的閱讀成果展示交流會,擴大閱讀成果的影響。

三、《紅樓夢》整本書閱讀過程性評價的原則

整體一致地思考“為什么評”“評什么”“怎么評”的問題,才能更好地實現(xiàn)整本書閱讀過程性評價的科學(xué)化。整本書閱讀過程性評價的實施需要內(nèi)容設(shè)計和評價規(guī)范的協(xié)同支持。在落實評價內(nèi)容的過程中,需要堅持以下幾點原則。

1.將過程性評價嵌入教學(xué)流程

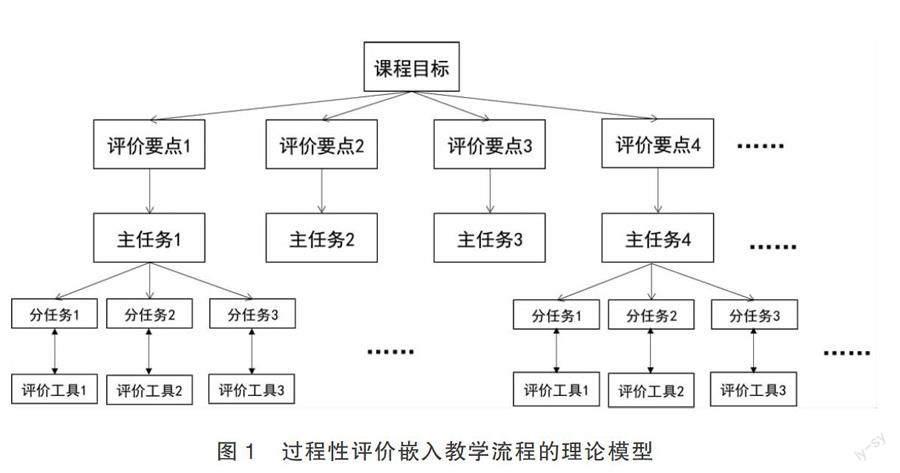

過程性評價并非游離于整本書閱讀教學(xué)流程外,它的評價內(nèi)容與閱讀教學(xué)目標(biāo)一體,評價過程與閱讀過程融合,評價主體由師生共同構(gòu)成。過程性評價不僅是整本書閱讀開展的有力推手,更是有效抓手。因此,需要依據(jù)過程性評價的要點,明確教學(xué)任務(wù)設(shè)計的落點。并據(jù)此創(chuàng)設(shè)真實情境,設(shè)計與之相匹配的學(xué)習(xí)任務(wù)和學(xué)習(xí)工具,提供學(xué)習(xí)支架,再對學(xué)習(xí)任務(wù)進(jìn)行評估與反饋,使過程性評價自然嵌入教學(xué)流程之中。例如,教師可依據(jù)“對人物形象進(jìn)行概括評價及細(xì)節(jié)分析”評價要點,設(shè)置主任務(wù)“鑒賞金陵十二釵人物形象”,創(chuàng)設(shè)“制作金陵十二釵書簽”情境,要求學(xué)生為書簽設(shè)計款式、插畫和題詞,并寫一段文字說明設(shè)計意圖。按照活動流程,設(shè)計“讀判詞,填寫人物卡片”“梳理情節(jié),選擇最動人的畫面”“品評人物,撰寫題詞”等分任務(wù),并對任務(wù)進(jìn)行評價。(見圖1)

2.開發(fā)高質(zhì)量的評估量規(guī)

開發(fā)并提供高質(zhì)量的評估量規(guī),是實施整本書閱讀過程性評價的關(guān)鍵。評估量規(guī)不僅是教師評價學(xué)生閱讀行為的測量工具,更是學(xué)生自主學(xué)習(xí)、自我診斷的腳手架。因此,一些量規(guī)可以由師生共同商討制訂。評估量規(guī)通常由評價準(zhǔn)則、標(biāo)準(zhǔn)等級、表現(xiàn)水平三個要素構(gòu)成。首先,評價準(zhǔn)則要與閱讀任務(wù)的指令維度相對應(yīng),同時可以為學(xué)生提供行為要點與問題解決的路徑。其次,表現(xiàn)水平重在提示學(xué)生的學(xué)習(xí)過程和行為期望,是對閱讀表現(xiàn)的要求、澄清和細(xì)化。在描述表現(xiàn)水平時,要以客觀顯證和可觀察的行為來界定閱讀表現(xiàn),并對其進(jìn)行詳細(xì)描述。例如,前文中“制作金陵十二釵書簽”任務(wù)可以設(shè)計如下量規(guī)。

在研制評估量規(guī)的基礎(chǔ)上,教師要有意識地收集、展示學(xué)生的優(yōu)秀作品,以優(yōu)秀作品闡釋、支撐、完善評估量規(guī),鼓勵學(xué)生圍繞評估量規(guī)和優(yōu)秀作品交流討論,加深學(xué)生對量規(guī)核心指標(biāo)和關(guān)鍵特征的理解,進(jìn)而促進(jìn)學(xué)生閱讀素養(yǎng)的提升。

3.提供促進(jìn)學(xué)習(xí)的描述性反饋信息

傳統(tǒng)的“很好”“較差”等判斷性評價并不能有效地改善學(xué)生的閱讀現(xiàn)狀,甚至有可能引發(fā)學(xué)生的閱讀倦怠。此外,評估量規(guī)所反饋的量化信息因難以為學(xué)習(xí)者提供深度反饋,同樣具有局限性。據(jù)此,在學(xué)習(xí)任務(wù)的評價中,教師應(yīng)提供以促進(jìn)學(xué)習(xí)為導(dǎo)向的描述性反饋信息。在教育語境下,描述性反饋(descriptive feedback)是一種“以語言描述的方式就學(xué)習(xí)或教學(xué)的現(xiàn)狀、影響因素、原因及改進(jìn)策略持續(xù)提供具體信息”[9]的教學(xué)行為。

具體而言,描述性反饋應(yīng)涵攝“過去、現(xiàn)在、未來”三個時間維度:一是深入刻畫學(xué)習(xí)者必備知識和關(guān)鍵能力的掌握程度,塑造成功文化,關(guān)注學(xué)生的進(jìn)步與創(chuàng)造,及時肯定學(xué)生已經(jīng)取得的閱讀成就。二是細(xì)致地分析學(xué)生的閱讀投入和參與度等細(xì)節(jié),引導(dǎo)學(xué)生發(fā)現(xiàn)自己的問題或困惑,明確當(dāng)前表現(xiàn)與未來成就之間的差距。三是指明改進(jìn)的目標(biāo)、范圍或方向,并提出具體的改進(jìn)行動方案和步驟,為學(xué)生提供必要的學(xué)習(xí)資源和方法支持。

例如,有同學(xué)將林黛玉的人物性格歸納為“高冷敏感、尖酸刻薄”,這一鑒賞評價不能算是誤讀,但在一定程度上忽略了林黛玉這一人物形象的復(fù)雜性與立體性。這種情況下,量化指標(biāo)難以改善學(xué)生的閱讀狀況,就需要教師以描述性反饋及時介入。首先,通過學(xué)生對閱讀經(jīng)歷的自我回顧與剖析,教師意識到學(xué)生的問題在于沒有將人物置于動態(tài)的關(guān)系中加以審視,黛玉的尖酸刻薄,其癥結(jié)源于寶黛釵三人的復(fù)雜關(guān)系,而隨著情節(jié)的推進(jìn),黛玉的性格又有多維轉(zhuǎn)變。然后,再為學(xué)生提供針對性和可遷移的改進(jìn)意見:一是回歸文本細(xì)讀,分析還原具體語境下黛玉的言語指向和行為動機。二是抽繹出整本書與黛玉有關(guān)的核心情節(jié),觀照人物的不同側(cè)面。最后,鼓勵學(xué)生就此問題進(jìn)行更為深入的思考與探究,并進(jìn)行持續(xù)性的跟蹤與指導(dǎo)。

四、結(jié)語

新時代文化發(fā)展的戰(zhàn)略目標(biāo)對中小學(xué)生的閱讀素養(yǎng)提出了更高的要求。整本書閱讀對矯正淺表化、碎片化的閱讀樣態(tài),培養(yǎng)閱讀習(xí)慣,建構(gòu)閱讀策略,提高閱讀理解能力,具有重大意義。引入過程性評價是保證整本書閱讀教、學(xué)、評一致的有效途徑。在閱讀過程中,以評定教,設(shè)計教學(xué)任務(wù)及活動;以評促學(xué),及時調(diào)整學(xué)程與診斷學(xué)習(xí)效果。整本書閱讀的過程性評價框架設(shè)計,既需要綜合課程標(biāo)準(zhǔn)目標(biāo)與教材任務(wù)提煉評價維度,還需要依據(jù)學(xué)情及閱讀書冊的文本價值與特征細(xì)化評價內(nèi)容。如何以過程性評價更好地推進(jìn)整本書閱讀,有待于更多專家及一線教師的探索與實踐。

參考文獻(xiàn):

[1][4]中華人民共和國教育部.普通高中語文課程標(biāo)準(zhǔn)(2017年版2020年修訂)[S].北京:人民教育出版社,2020:44,11.

[2]高凌飚.關(guān)于過程性評價的思考[J].課程·教材·教法,2004(10):17-21.

[3]Belay S.The Practice of Continuous Assessment in Primary Schools:The Case of Chagni, Ethiopia[J].Journal of Education and Practice,2016(7):24-30.

[5]卡爾維諾.為什么讀經(jīng)典[M].南京:譯林出版社,2012:1.

[6]蒂默·艾德勒,著;查爾斯·范多倫,編.論藝術(shù)和美篇(第1冊)[M].長春:吉林人民出版社,2008:61.

[7]莫蒂默·艾德勒.如何閱讀一本書[M].北京:商務(wù)印書館,2004:18-21.

[8]詹丹.重讀紅樓夢[M].上海:上海教育科研出版社,2020:13-15.

[9]郭文娟.學(xué)生作業(yè)的描述性反饋研究[D].上海:華東師范大學(xué),2014:4.

[本文系深圳市教育科學(xué)“十四五”規(guī)劃2021年度一般資助課題“基于核心素養(yǎng)的高中語文大單元教學(xué)課程模型研究”(編號ybzz21033)研究成果。]