人與自然和諧相處的德育課程如何建設

林舒娜

【摘 要】習近平總書記在黨的二十大報告中指出,必須牢固樹立和踐行綠水青山就是金山銀山的理念,站在人與自然和諧共生的高度謀劃發展。深圳市福田區蓮花小學以蓮花山公園自然與人文資源為主要課程資源,開發“人與自然和諧共生”的德育活動課程——蓮花山課程群,讓天地成為學生的課堂,使自然變成最生動的教材,促進學生全面發展。

【關鍵詞】德育課程 自然教育 綜合實踐活動

習近平總書記在黨的二十大報告中指出,推動綠色發展,促進人與自然和諧共生。尊重自然、順應自然、保護自然,是全面建設社會主義現代化國家的內在要求。深圳市福田區蓮花小學以蓮花山公園自然與人文資源為主要課程資源,開發“人與自然和諧共生”的德育活動課程——蓮花山課程群,讓天地成為學生的課堂,使自然變成最生動的教材,讓學生在行走中歷練,在活動中學習。學校以社會、大自然為教材,引導學生關注環境、愛護自然;以學科整合為途徑,促進學生認知水平和動手能力的整體發展。

一、理論依據

人類是自然的產物,是自然內在的有機組成要素。人類唯有恪守自然運行法則,對自然資源索用有道、有節,方可構建和諧統一的“人與自然生命共同體”。

馬克思、恩格斯自然觀意蘊精深博大,強調人類源于自然并依賴自然。所謂“源于自然”,即指人乃自然之產物,是無法從自然界中剝離出來的。“依賴自然”就是指人類的生存發展需要倚重大自然的有力支撐,因為自然是人類生存發展所必須依托的場域空間和物質載體。

可見,自然與人類活動是相互優化、相互轉化的關系,要處理好人與自然的關系。

二、現實動因

我國政府高度重視生態環境保護,黨的二十大報告指出,大自然是人類賴以生存發展的基本條件;尊重自然、順應自然、保護自然,是全面建設社會主義現代化國家的內在要求;必須牢固樹立和踐行“綠水青山就是金山銀山”的理念,站在人與自然和諧共生的高度謀劃發展。如何優化生態德育實踐,如何構建與實施人與自然和諧共處的德育課程,是德育工作中刻不容緩的研究命題。

三、概念界定

(一)生態德育

生態德育是一種德育觀念,其從人與自然相互依存、和睦相處的觀點出發,引導受教育者樹立一種嶄新的生存發展觀和自然觀并能夠自覺地調整對自然的盲目行為,培養受教育者愛護自然的自覺意識和行為,從而幫助人類更好地享用自然、實現人類的長遠利益。

(二)蓮花山課程

蓮花山課程是深圳市福田區蓮花小學基于蓮花山公園及周邊資源,以蓮花山公園自然與人文資源為主要課程資源,自主研發的“人與自然和諧共生”的特色德育課程群。該課程以項目式學習的形式展開,以真實情景的問題為導向,引導學生進行小組合作學習、自主探究學習,著力培養學生運用所學知識和工具發現問題、解決問題的能力,提升學生的創新、實踐、合作等綜合素養。

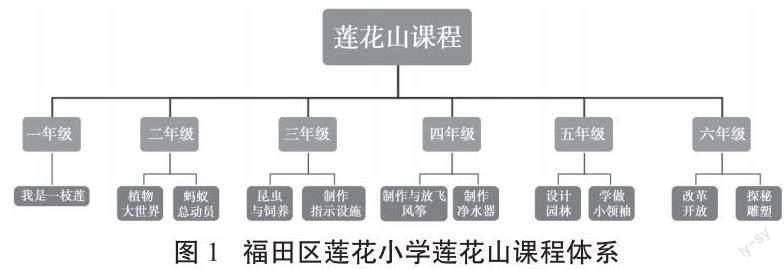

蓮花山課程開發的課程內容涵蓋了植物、動物、社會科學、歷史等,現已開發“我是一枝蓮”“植物大世界”“螞蟻總動員”“昆蟲與飼養”“制作指示設施”“制作與放飛風箏”“制作凈水器”“設計園林”“學做小領袖”“改革開放”“探秘雕塑”等11個主題課程。各年級課程主題安排如圖1所示:

四、如何建設

學校自2017年研究開發的德育課程——蓮花山課程,歷經六年的實踐研究,構建了課程內容體系,形成了課程實施范式,總結了課程實踐理論。現以蓮花山課程為例,探討如何建設人與自然和諧共處的德育課程。

(一)合理確定目標

蓮花山課程惠及全校每個學生。在課程實施過程中,為學生創設一定的自然關系和生態情境,使學生在課程中體會人與自然和諧相處,形成生態德性,加強學生在日常生活中調節和優化對待自然的態度和自覺性,從而進入新的認識自然、與自然和諧相處的道德境界。

1.以社會、大自然為教材,引導學生關注環境、愛護自然

學校內外都是德育活動課程的主要場所。課程注重開發社會、環境的教育教學資源,引導學生關注身邊的事物、周圍的環境,關注學校、社區、社會。這是生態德育課程的一大特色。蓮花山課程突破了傳統“課”的概念,變“固定課堂”為“移動課堂”。該課程覆蓋周邊優質公共資源,學生每學期都有2~3次機會集體外出,親近自然。

2.以學科整合為抓手,促進學生認知水平和動手能力的整體發展

在課程實施過程中,教師注重引導和點撥,讓學生從散亂的、隱藏的、零碎的資源中獲得有效的信息,并形成有序的知識結構,開展跨學科德育活動,從而促進學生多方面能力的發展。

(二)構建課程體系

1.組建研究團隊,設計開發課程

課程建設初期,學校因地制宜,提出了“蓮花山課程”的概念,立足蓮花山已有的資源,根據學生的興趣、年齡特點、學科跨界融合等因素,精心設計課程大綱,成立了課程工作室,覆蓋各個學科;有效落實規劃與方案的每個實施環節,切實抓好每次研究活動;根據各個學科的課標梳理并整理了各年級項目課程的目標、內容,建設教學資源庫。

2.狠抓理論學習,建設課程資源

課程工作室將已開發的課程資源上傳至學校網絡硬盤,以供全體教職工學習。“蓮花山課程”是關于探索人與自然的德育課程構建的一個大膽創新,秉持“人人都是研發者,人人都是授課者”的原則,學校的每位教師除了是他們自身學科的科任教師以外,也是蓮花山課程的授課教師。

3.多元主體參與,實現多元共育

學校利用周邊的自然與社會資源,與蓮花山公園管理處、博物館、美術館等周邊單位達成館校聯盟,把博物館、美術館等資源引進學校,實現了對社會及周邊自然資源的深度發掘。學校還邀請各專業領域的專家,給學生提供多元的指導。同時,大力招募來自各行各業的家長精英擔任“蓮花山課程”開發的導師,為課程開發的不斷豐富和完善注入新鮮的血液。開展戶外課時,家長參與安全保障工作和學生管理工作,保證課程安全而有效地開展。

4.立足課堂陣地,坐實行動研究

學校按照課程建設方案,立足課堂陣地,開展多次扎實有效的教與學的研究。每次研討活動都能以課堂(校內或戶外)為載體,從教師的教、學生的學、師生學習共同體的構建等方面總結可以推廣的策略,實現課程實踐。

(三)優化課程實施

蓮花山課程開設時間固定在每周五的下午,每學期有16課時。該課程分“校內課”和“外出課”兩種課型,每個學生每學期有2~3次戶外課,讓學生身處大自然中學習課程,引導學生關注環境、愛護自然,思考并實現人與自然如何和諧共處。

蓮花山課程將教師、學生、家長、社會組織、專家學者等凝聚在一起,他們成為課程開發的參與者、實施者和評價者,追求多元主體利益化,形成良好的教育生態,實現共育。

五、課程實施效果

六年的開發與實踐,學校總結出一套因地制宜、人與自然和諧共處的德育課程建設實踐范式,構建了蓮花山課程內容體系。在課程實施過程中,有很多來自學生的優秀作品,這些作品成果包括風箏、園林模型、簡易凈水器、蠶房子、螞蟻繪本、昆蟲標本、作文、日記、實驗記錄單等多種形式。有教師出版了專著《課程域視 化物以育人》,工作室成員撰寫并出版了《化物以育人·蓮花山課程》教材,學校獲得“深圳市自然教育示范校”稱號,在區域內也有廣泛的影響力。

【參考文獻】

[1]薛勇民,柴旭達.“共同構建人與自然生命共同體”重要論述的哲學意蘊[J].理論視野,2021(11).

[2]劉驚鐸,王磊.生態德育及其跨世紀意義[J].教育評論, 1998(5).