高中數學平面位置關系題型與思維解析

張士強

摘 要:圓是平面幾何中占據重要地位的幾何圖形,圓通常和點、線、面有著密切關聯.直線與圓的平面位置關系的合理運用,通常對學生自身的幾何能力培養有著重要影響,其不僅展現出幾何的綜合運用,而且還構建于點與圓的平面位置關系上,在學習過程中有著承上啟下的作用.鑒于此,本文主要對直線與圓的位置關系的題型解決進行探討.

關鍵詞:高中數學;平面位置;直線與圓關系;解題

直線與圓的平面位置關系是學生需充分掌握的內容,其通常要求學生充分掌握直線與圓的性質與判定定理,在對相關性質和判定進行探究時,不僅需具備歸納與概括能力,而且還需具備思維轉變的能力,因此,直線與圓的位置關系是平面位置關系內容中的一個重難點.除此之外,“相切”是區分直線與圓是否有公共點的重要方式,其主要是經過直線方程與圓的方程進行表示,不僅是對圓的相關性質進行深層次研究,而且還為學習圓和圓的位置關系奠定了基礎.直線與圓的位置關系常常與平面幾何、圓的斜率與截距等相關知識實施綜合,與有關數學思想、數學方法有效結合,進行學習能力考查,以深化學生對于直線與圓的位置關系的掌握.

1 平面位置關系及直線與圓的位置關系概述

1.1 平面位置關系的教學目標與要求

新課程下,平面幾何位置關系是必修的一門課程,其主題主要是幾何內容和代數內容.課程內容主要包含了直線、圓、雙曲線、拋物線、橢圓等.平面位置關系是數學不斷發展中的一項標志性成就,是微積分得以創立的重要基礎.

研究對象:幾何圖形,即直線、圓.

研究方法:代數方法.

溝通橋梁:平面直角坐標系,即點是有相應坐標的,線是有對應方程的,以此使幾何問題達到代數化.

平面位置關系主要是對幾何問題進行解決的基礎過程,更多表現在:按照實際的問題情境,構建相應的平面坐標系;依據幾何問題及其圖形特點,通過代數語言將幾何問題轉變成相應的代數問題;依據對幾何問題實施的分析,探究出問題解決的思路;通過代數方法獲得解題答案;為代數結論做出恰當、合理的幾何解釋,以實現幾何問題的有效解決.

重點:提高學生的數學學科素養,如直觀想象、數學建模、數學運算、邏輯推理等.

能力發展和品格提高:注重學生自身的運算能力發展,指導學生通過有效的運算方法強化自身的數學思維的發展,以形成規范思考與探究數學問題的品質,并養成嚴謹求實的精神.

1.2 直線與圓的位置關系的教學定位與認識

“直線與圓的位置關系”屬于平面幾何問題中的重要內容,依據新課標相關理念及其提出的要求,在具體教學時,需立足于教學主線的相關系統知識的角度進行審視;立足于平面幾何位置關系的相關研究方法,把握本質,也就是通過代數方法進行幾何問題的研究;立足于數學學科素養的培養角度,增強對理論知識的認識.因為直線與圓屬于解析幾何內容中相對簡單的內容,再加上圓有著顯著的幾何性質與特征,因此,在具體教學時,需注重方程以及方程組的相關代數運算,并為后期的直線與相關曲線的位置關系學習與掌握奠定夯實的基礎,防止過度注重圓具備的幾何性質進行問題思考,而忽視了常規解決問題的方法思考.

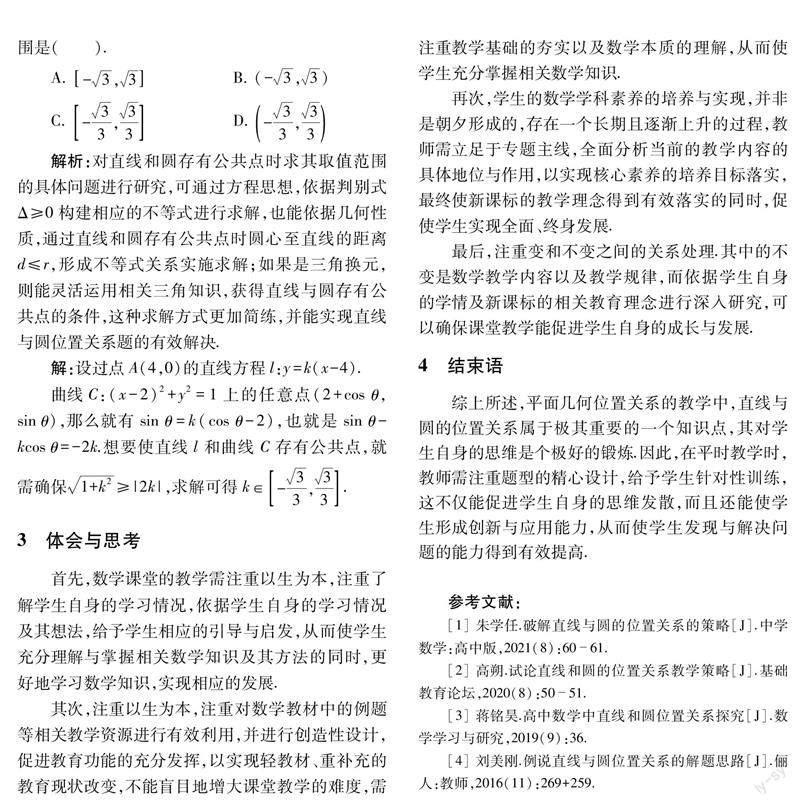

2 直線與圓的位置關系題型解答策略

3 體會與思考

首先,數學課堂的教學需注重以生為本,注重了解學生自身的學習情況,依據學生自身的學習情況及其想法,給予學生相應的引導與啟發,從而使學生充分理解與掌握相關數學知識及其方法的同時,更好地學習數學知識,實現相應的發展.

其次,注重以生為本,注重對數學教材中的例題等相關教學資源進行有效利用,并進行創造性設計,促進教育功能的充分發揮,以實現輕教材、重補充的教育現狀改變,不能盲目地增大課堂教學的難度,需注重教學基礎的夯實以及數學本質的理解,從而使學生充分掌握相關數學知識.

再次,學生的數學學科素養的培養與實現,并非是朝夕形成的,存在一個長期且逐漸上升的過程,教師需立足于專題主線,全面分析當前的教學內容的具體地位與作用,以實現核心素養的培養目標落實,最終使新課標的教學理念得到有效落實的同時,促使學生實現全面、終身發展.

最后,注重變和不變之間的關系處理.其中的不變是數學教學內容以及教學規律,而依據學生自身的學情及新課標的相關教育理念進行深入研究,可以確保課堂教學能促進學生自身的成長與發展.

4 結束語

綜上所述,平面幾何位置關系的教學中,直線與圓的位置關系屬于極其重要的一個知識點,其對學生自身的思維是個極好的鍛煉.因此,在平時教學時,教師需注重題型的精心設計,給予學生針對性訓練,這不僅能促進學生自身的思維發散,而且還能使學生形成創新與應用能力,從而使學生發現與解決問題的能力得到有效提高.

參考文獻:

[1] 朱學任.破解直線與圓的位置關系的策略[J].中學數學:高中版,2021(8):6061.

[2] 高朔.試論直線和圓的位置關系教學策略[J].基礎教育論壇,2020(8):5051.

[3] 蔣銘昊.高中數學中直線和圓位置關系探究[J].數學學習與研究,2019(9):36.

[4] 劉美剛.例說直線與圓位置關系的解題思路[J].儷人:教師,2016(11):269+259.