基于具身認知理論的青年自然教育游戲系統設計

摘要:Z世代即Generation Z,指出生于1995年到2009年的年輕人。Z世代的成長受到網絡迅速發展、經濟環境大好以及學習壓力不減等多種因素影響,呈現出獨特的群體特點。這些因素導致Z世代戶外活動少、與自然關系疏遠等問題。與此同時,我國對青年群體的自然教育有所缺失,如何加強以大學生為主體的青年自然教育逐漸成為重要的研究課題。隨著疫情防控的放開,回歸自然的需求不斷增加,以回歸自然為目的的戶外休閑活動迎來了新的發展契機。但在Z世代親近自然的過程中,仍存在出行機會少、活動門檻高、體驗差等問題。基于此,文章運用具身認知理論中的涉身性、體驗性和環境嵌入性三個特征,結合自然教育方式,設計一款基于增強現實技術的游戲系統,促進Z世代走進自然、了解自然。通過分析Z世代的成長軌跡,歸納現階段青年接觸自然時遇到的問題,基于訪談總結、用戶畫像等多種方法,深入挖掘用戶心理特征與需求,尋找可利用的設計機會點。立足于具身認知理論,通過環境嵌入設計、涉身交互設計、認知體驗設計三大設計方法,最終完成設計框架的構建。通過分析,文章提出植物探索與植物培育兩種游戲方式,利用增強現實技術,結合現實自然互動與虛擬養成游戲體驗,激發Z世代親近自然的興趣,也為數字時代的自然教育創造更多途徑。

關鍵詞:Z世代;自然教育;具身認知;系統設計;游戲設計

中圖分類號:G521;TP317 文獻標識碼:A 文章編號:1004-9436(2023)14-0-03

1 自然教育的內涵與現存問題

自然教育是指在自然環境中以游戲、解說等為媒介,通過自然體驗建立人類與自然的聯系,引導參與者認識了解自然并熱愛自然、保護自然,最終增進生態福祉、惠益人類健康的一種可持續發展教育方式[1]。

研究發現,青少年的自然缺失不僅表現在缺乏客觀的自然環境和自然相關的知識上,還表現在心理層面,即與自然疏離,包括不能對自然產生共情,不認同自然界的生命,對自然缺乏感知能力[2]。我國現階段的自然教育僅停留在將青少年帶到自然環境中開展科普教育,增加其與自然接觸的機會和普及與自然相關的知識,沒有考慮到青年在心理層面對自然的漠視。

2 具身認知理論概述

具身認知也被譯為“涉身認知”,具有涉身性、體驗性和環境嵌入性三個特征[3]。涉身性即認知由身體的運動、體驗或者肌肉狀態決定。體驗性即人們的認知來自身體與外界環境中事物的相互作用,通過與環境事物發生交互,可以產生不同的認知。環境嵌入性即通過對環境進行模擬再現,引發身體與環境的互動體驗,最終形成主體的認知內容。

具身認知抓住了傳統認知對身體性忽視的重要局限,為理解和設計學習提供了新基礎。而整合具身認知與新型交互技術的具身學習,打開了一扇設計新型學習環境的窗口[4]。

具身認知理論下的自然教育應關注受教育者的興趣與體驗感,讓青年在與自然環境的互動中自由自主地認識、了解自然。通過具身認知理論的指導,可以拓展自然教育的方式,彌補當下自然教育對受教育者心理感受關注的不足。

3 青年接觸自然活動的現狀及問題

3.1 現狀

Z世代的成長伴隨著獨特的結構背景與社會環境。家庭少子化、物質條件優越使Z世代有更好的成長條件和更強的自我意識。而“雞娃”“內卷”等與學業焦慮相關詞語的出現,意味著Z世代學生時代的戶外運動時間被學習不斷擠壓。同時,互聯網的普及與數字時代的到來,使Z世代更偏向網絡化生活。另外,中國自然教育起步較晚,2010年后才得以蓬勃發展[5],Z世代缺乏相關自然引導。由此可見,與其他人群相比,Z世代與自然接觸的機會較少。

隨著疫情防控的放開,青年人的社交方式發生轉變,開始走出戶外,擁抱自然。巨量算數發布的《2022年青年戶外運動與社交生活洞察報告》顯示,抖音戶外運動相關視頻的互動率在一年內上漲了116%。在參與過戶外活動的調研對象中,55%的青年以欣賞原生態大自然作為戶外運動的主要目的。

3.2 問題挖掘

雖然當下青年對戶外運動與回歸自然產生了極大的熱情,但實際參與戶外活動的青年占比仍然較少。《2022年青年戶外運動與社交生活洞察報告》顯示,近三年參與戶外運動的青年群體數量雖然有小幅上升,但也僅有55%的青年參與過戶外運動。這種態度與行為之間的差異是開展自然教育的關鍵突破口。

4 用戶調研及用戶需求

筆者對108個Z世代青年開展問卷調查,對28個目標用戶進行了深度訪談,在調研的過程中發現,多數用戶有過走進自然的沖動,但由于諸多阻礙未能行動,僅有43%的用戶在最近三個月有過戶外活動的經歷。其中,沒有時間是主要原因,占據72%;其次為體力不支和無人陪伴。訪談中,用戶普遍表示傳統戶外活動如騎行、爬山等,時間、體力消耗太大,難以達到舒展身心的目的,更傾向于在家玩游戲、刷短視頻。

在接觸自然的方式方面,用戶普遍表示會保存自然相關的圖片,也會觀看以自然環境為背景的影視或游戲作品。但在親身與植物相處的體驗中,如培育盆栽、花束等,半數用戶表示體驗不佳。對于“因什么原因放棄花草培育”的問題,76.9%的用戶表示沒有時間關照植物,62.04%的用戶認為花草會招引蚊蟲蜂蟻,39.81%的用戶表示不會培育植物,害怕其死亡。

基于問卷結果和訪談情況,本文總結了以下四點結論。

第一,用戶普遍對自然保持好感,但僅存在于網絡平臺的欣賞。

第二,礙于學業和工作壓力,難以抽出時間深入自然與參與戶外活動。與自然相處的過程中出現的問題降低了體驗感。

第三,當下戶外活動的門檻較高。目前,主流的戶外活動主要為露營、騎行等,對前期準備、時間和體力都有一定的要求。除此之外,大多基于自然的戶外活動場所如景區、山林等位于郊區,長時間的路程影響了人們的出行意愿和感受。

第四,短視頻等數字化娛樂方式激增。數字時代,人們有更多樣的娛樂和放松的選擇,如游戲、短視頻等,這使人們逐漸減少戶外出行并養成習慣。

根據用戶調研得出的信息數據,挖掘出以下幾個機會點。

第一,基于城市開展自然教育與戶外活動。城市戶外活動的主要場地在街區或休閑公園,以休閑為主,運動項目門檻低,時間消耗少,路程較短,適合想要短時間回歸自然的Z世代。

第二,將部分自然教育內容以虛擬互動的方式呈現出來。虛擬互動一方面具有即時性,用戶可以隨時隨地體驗;另一方面可以避免真實互動中存在的問題,如培育盆栽時出現的蚊蟲問題等。

第三,建立用戶間私域社群。私域社群在潮流傳播和社交中扮演著至關重要的角色。通過建立社群,可以尋找到志同道合的朋友共同出行,減少戶外活動中的孤獨感。

基于前文的用戶調研,本文總結出3種用戶畫像,如圖1所示。

5 具身視角下自然教育游戲設計策略與實踐

根據前文的分析,將具身認知理論運用到自然教育游戲中,對Z世代戶外出行與親近自然的方式進行創新設計,開發“草木之形”青年自然探索游戲系統,即基于線上客戶端與線下活動的植物探索與植物培育兩種游戲方式。

5.1 設計方法概述

針對自然教育存在的問題以及分析得出的用戶痛點和需求,提出三種自然教育游戲設計方法:環境嵌入設計、涉身交互設計、認知體驗設計。

5.1.1 環境嵌入設計

自然教育主張在自然環境中開展活動。在具身理論中,知識存在于知識與世界、生活及情境的互動過程中[6]。將現實自然環境嵌入游戲設計中,可以創造一個具有真實感和沉浸感的自然體驗情景,從而促進人與自然的聯結。

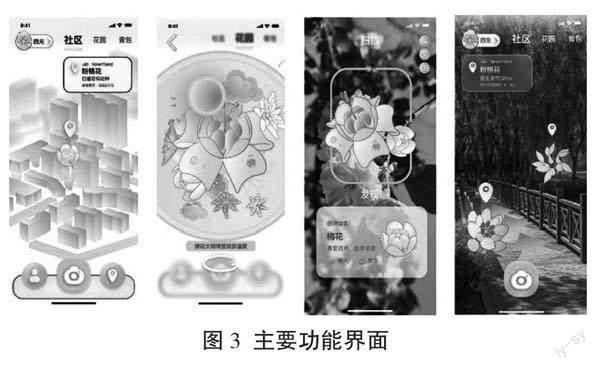

運用增強現實技術,以自然植物作為主要展開點,基于現實自然環境構建最貼近自然的交互方式,為學習者搭建一個自主探索的空間,通過實時互動開展自然教育。同時,通過在虛擬游戲中模擬出大自然的氣候運作和植物生長規律,將用戶置于自然環境中,從而加深用戶對自然的理解。

5.1.2 涉身交互設計

具身視角下的認知由身體的運動和體驗決定。選擇符合游戲情境的交互方式也能夠達成玩家交互與游戲體驗的統一。

以徒步作為主要的戶外游戲方式,更為輕便,符合運動姿態。通過手機圖示圖標,提示玩家在徒步過程中經過的現實植物與虛擬植物,為玩家出行活動提供目的和契機,便于玩家發現不易察覺的自然之物。

5.1.3 認知體驗設計

自然教育通過注重受教育者的個人需求與感受,以及傳遞客觀的自然環境和自然相關知識而開展。因此,通過個人的體驗獲得的認知更加符合其思維,從而能獲得更深刻的記憶。

在開展植物培育游戲的過程中,強調植物生長習性等與自然相關的內容。以植物識別作為植物探索游戲的輔助工具,玩家遇到感興趣的植物時可通過掃描及時獲得植物的相關信息,從而達到認知與體驗的對接。

5.2 “草木之形”線上線下系統設計

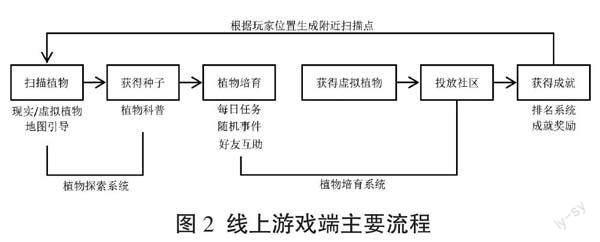

5.2.1 線上客戶端游戲機制設計

線上游戲基于手機端,設計重點主要在于激發用戶的出行興趣,補充自然教育科普內容,虛擬化植物互動體驗。

玩家通過掃描現實植物,獲得植物習性、喜好等科普信息以及虛擬植物的種子,前往虛擬花園進行植物培育。植物成熟后可以分享到社區平臺,平臺獲取玩家投放的虛擬植物信息,根據所在的地理位置,投放虛擬植物。其他玩家可以在游戲地圖中根據導航尋找虛擬植物,掃描并獲得種子。當虛擬植物收集到一定程度,觸發成就解鎖,獲得獎勵

5.2.2 線下游戲服務設計

線下實體服務設計的核心內容是建立玩家間私域社群,強化現實自然互動體驗,吸引潛在用戶。定期舉辦線下玩家社群活動,促進玩家間組隊共同游戲,并設置限定獎勵。同時,還能宣傳和普及AR功能,吸引更多用戶前來體驗。

6 結語

近年來,相關政策陸續出臺,我國對自然教育和戶外運動的重視度逐步提升,同時,輕戶外運動的熱潮印證了Z世代對回歸自然的需求。本文針對Z世代成長軌跡中存在自然缺失的情況,結合具身認知理論和自然教育方式,創新Z世代戶外出行與親近自然的方式,設計了一款基于增強現實技術的自然探索游戲系統,力求在現實與數字平臺之間搭建橋梁,激發Z世代走進自然、了解自然的興趣,也為數字時代的自然教育創造更多途徑。

參考文獻:

[1] 楊文靜,石玲.兒童感知視角下的自然教育體驗[J].中國城市林業,2020,18(6):73-77.

[2] 王博,顧璇,王沙.青少年自然缺失量表的編制[J].心理技術與應用,2020,8(9):559-568.

[3] 張志禎.虛擬現實教育應用:追求身心一體的教育:從北京師范大學“智慧學習與VR教育應用學術周”說起[J].中國遠程教育,2016(6):5-15,79.

[4] 楊南昌,劉曉艷.具身學習設計:教學設計研究新取向[J].電化教育研究,2014,35(7):24-29,65.

[5] 張亞瓊,黃燕,曹盼,等.中國自然教育現狀及發展對策研究[J].林業調查規劃,2021,46(4):158-162.

[6] 張良.具身認知理論視域中課程知識觀的重建[J].課程.教材.教法,2016,36(3):65-70.

作者簡介:王思源(2002—),女,江蘇南通人,本科在讀,研究方向:數字媒體藝術。