基于課堂容量的統(tǒng)編教材教學探微

袁海洋

[摘 要]統(tǒng)編高中歷史教材呈現(xiàn)出內容多、知識點密集的特點,這就需要教師給課堂確定合理合適的容量。文章擬從“精煉內容,形成學習重量”“濃縮活動,把控學習質量”“提升思維,挖掘學習深量”三個方面分別展開論述,擴大學生在課堂上的知識量、活動量與思維量。

[關鍵詞]統(tǒng)編教材;高中歷史;課堂容量;核心素養(yǎng)

[中圖分類號]? ? G633.51? ? ? ? ? ? [文獻標識碼]? ? A? ? ? ? ? [文章編號]? ? 1674-6058(2023)13-0065-04

統(tǒng)編高中歷史教材呈現(xiàn)出內容多、知識點密集的特點,不少一線教師在教學統(tǒng)編高中歷史教材的過程中出現(xiàn)時間緊的問題,這使得越來越多的教師關注到評價教學的一個重要指標——課堂容量。課堂容量指的是學生在課堂上獲得的知識量、活動量、思維量。本文以統(tǒng)編教材《中外歷史綱要(上)》第17課“國家出路的探索與列強侵略的加劇”為例,對基于課堂容量的統(tǒng)編教材教學進行簡要探究。

一、精煉內容,形成學習重量

重量是物理學名詞,指在地心引力的作用下,物體指向地心的力的大小。從課程角度來看,學習重量是指教師根據(jù)課程標準確定的學生應該掌握的知識量。

(一)依據(jù)課標,立足教材

課程標準不僅是教材編寫的依據(jù),而且是教師開展教學活動、進行教學設計的重要依據(jù)。教材是教師實施教學的基本依據(jù),是學生學習和思考的基本參考工具。

“國家出路的探索與列強侵略的加劇”一課的課程標準要求是認識列強侵華對中國社會的影響,概述晚清時期中國人民反抗外來侵略的斗爭事跡,理解其性質和意義;認識社會各階級為挽救危局所作的努力及存在的局限性。本課介紹了鴉片戰(zhàn)爭后,中國社會各階級對國家出路的探索,以及隨著帝國主義列強侵略的加劇,中國進一步滑向半殖民地深淵等內容。基于以上內容,筆者將本課的教學重難點確定為從史料實證和歷史解釋的角度正確認識民族危局之下,農民階級與地主階級對國家道路的近代化探索及其局限性,從他們的探索中感受民族斗爭精神和愛國熱情,落實家國情懷核心素養(yǎng)。

(二)確定教學立意

教學立意,就是指教師根據(jù)課程標準,結合學生學情,在分析教材內容的基礎上,所確定的一節(jié)課的主題思想。教學立意的高低,決定著教學目標和立德樹人根本任務能否完成。在“國家出路的探索與列強侵略的加劇”教學中,筆者根據(jù)上述課程標準要求和教材內容確定教學立意。將本課內容置于近代中華民族從沉淪走向復興的歷史進程中加以思考,以中華民族的危機與應對為基本線索,以“農民階級——空想式抗爭”“地主階級——修補式改革”兩大主題構建本課的教學結構,從而確定本課的教學立意:從社會各階級對國家近代化道路的探索中理解實現(xiàn)中華民族偉大復興的重要意義。

(三)注重初高中銜接

教師關注學生初高中學習的銜接,不僅是遵循教育教學規(guī)律和學生身心發(fā)展規(guī)律的表現(xiàn),還可以避免重復教學,節(jié)約時間。

學生在初中階段的歷史學習中已經了解太平天國運動的興衰;了解洋務運動的主要內容,初步認識洋務運動的作用和局限性;知道甲午中日戰(zhàn)爭的主要戰(zhàn)役和《馬關條約》的主要內容,初步認識《馬關條約》與中國民族危機加劇的關系。也就是說,高一學生是基本掌握本課所涉及的史實的。基于此,筆者弱化基本史實的教學,引導學生通過自主閱讀教材,回顧相關知識點,同時將教學重點放在課程標準所提出的要求和學科核心素養(yǎng)的培育上。

二、濃縮活動,把控學習質量

質量作為物理學概念時,是指量度物體慣性大小的物理量,它是物體密度和物體體積的乘積。在課堂上,如果物體體積對應的是知識量,那么物體密度對應的則是教師精心設計的教學活動。

(一)設計探究活動

合作探究教學強調教師引導、組織學生以小組的形式對某一問題展開合作探究,在此過程中學生需掌握學科知識,強化合作意識,提高發(fā)現(xiàn)、探究、解決問題的能力。開展合作探究教學,可以促進生生、師生之間的互動交流,凸顯學生主體地位。基于此,筆者在課堂上設計如下探究活動。

將學生分為4個小組,讓學生以小組為單位搜集洋務運動在某個方面取得的成果及其原因,要求有對應的史料進行支撐。各小組成員匯集史料,從中挑選最典型的史料上臺進行展示。各小組代表上臺展示本組成果,用文字史料、圖片史料和影像史料展示關于洋務運動的主要成果(包括近代軍事工業(yè)、民用企業(yè)、教育等方面),還用文字史料來介紹每一項成果最初創(chuàng)辦的原因。學生小組展示本組成果后,筆者將其中較有價值的史料進行匯總,如下所示:

史料一? ? 中國但有開花大炮、輪船兩樣,西人即可斂手。

——李鴻章《李文忠公全集》

史料二? ? 軍興以來,凡有可設法生財之處,歷經搜刮無遺。商困民窮,勢已岌岌。

——李鴻章《李文忠公全集》

史料三? ? 李鴻章指出,中國能通洋語者,僅持通事。凡關于軍營交涉事務,無非雇覓通事往來傳話,而其人遂為洋務之大害。

——朱有瓛《中國近代學制史料》

史料四? ? 海疆不防,則心腹之患愈棘。

——李鴻章《籌議海防折》

學生結合各小組的發(fā)言,得出以下結論:洋務派最初認為中國只是武器軍備不如外國,故而創(chuàng)辦近代軍事工業(yè);后為了解決軍事工業(yè)發(fā)展帶來的燃料、資金不足問題,創(chuàng)辦近代民用企業(yè);在創(chuàng)辦軍事工業(yè)、民用企業(yè)的過程中,發(fā)現(xiàn)語言不通會給中國帶來“大害”,因此創(chuàng)辦翻譯學校;在海疆屢被侵犯后,認識到必須加強海防,于是建立新式海軍。在此基礎上,筆者提出疑問:洋務運動發(fā)展過程有何特點?學生經過討論,給出答案:缺乏計劃性。

各小組課前搜集、分享、分析史料,課上與其他小組交流成果,既加深了學生對相關知識的理解,又培養(yǎng)了學生的史料實證與歷史解釋素養(yǎng)。

(二)引導學生自評

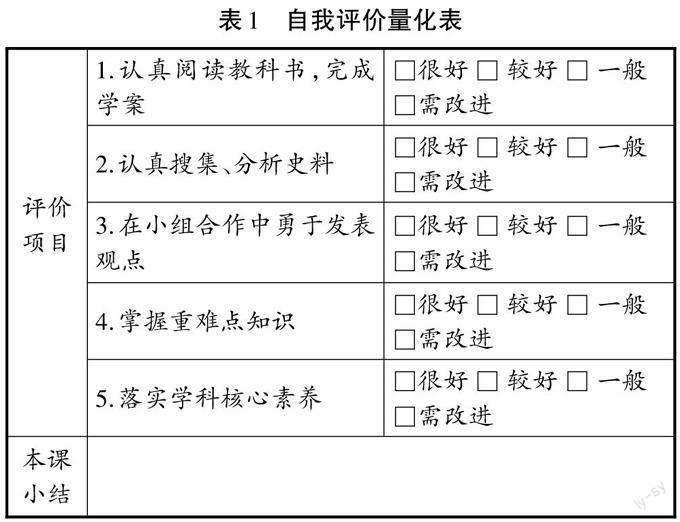

《普通高中歷史課程標準(2017年版2020年修訂)》中指出,教師要注重評價主體的多元化和評價方式的多樣化。讓學生進行自評,有助于提高學生學習主體意識,培養(yǎng)學生學科核心素養(yǎng)。基于此,筆者在課堂教學進入尾聲時,給學生發(fā)了一張自我評價量化表(見表1),讓學生在課上完成。待學生完成后,筆者請兩位學生就自己的量化表內容進行發(fā)言(這里僅展示其一,即表2)。課后,筆者將全班學生的量化表收齊,再對量化表反饋的情況進行分析,制訂適用于全班學生和個別學生的教學計劃。

三、提升思維,挖掘學習深量

學習深量,即學生通過課堂學習,增加學習深度,提高歷史思維能力。歷史思維能力一般包括歷史形象思維能力、歷史邏輯思維能力和歷史創(chuàng)造性思維能力。

(一)創(chuàng)設史料情境

史料教學是常見的歷史教學模式,在史料教學中,教師往往會引導學生辨別、概括、歸納史料,運用唯物史觀分析史料,使學生能夠正確認識社會、認識世界。

在歷史課堂教學中,圍繞課本知識運用史料,使課堂成為系統(tǒng)的、有機聯(lián)系的整體,有利于學生完善自己的思維結構。值得注意的是,史料教學中引用的史料,既要能激發(fā)學生的閱讀興趣,又要符合學生的實際能力。基于以上認知,筆者做出以下設計。

關于歷史形象思維能力的培養(yǎng),筆者主要通過展示圖像史料的方式。如在講到隨著《馬關條約》的簽訂,列強掀起瓜分中國的狂潮時,筆者出示《19世紀末帝國主義列強在華劃分勢力范圍示意圖》,使學生直觀地感受甲午中日戰(zhàn)爭的失敗使中國進一步滑向半殖民地的深淵,民族危機大大加深。歷史地圖的運用,能激發(fā)學生學習興趣,培養(yǎng)學生時空觀念。

關于歷史邏輯思維能力的培養(yǎng),筆者主要通過比較與概括史料的方式。在分析甲午中日戰(zhàn)爭日本戰(zhàn)勝、中國戰(zhàn)敗的原因時,筆者給出史料五、史料六、史料七、史料八。

史料五? ? 清軍官兵缺乏紀律性,太過腐敗,指揮系統(tǒng)也存在很大的問題。坐鎮(zhèn)后方指揮的李鴻章對前方情形缺乏真切了解,戰(zhàn)況報送信息渠道單一。

——摘編自馬勇《馬勇講史:覺醒》

史料六? ? 日本在1872年成立海軍省后,海軍發(fā)展就有了統(tǒng)一的指導機關。

——摘編自德陽晚報《紀念中日甲午戰(zhàn)爭爆發(fā)120周年》

史料七? ? 不見乎各省大吏,徒知畫疆自守,視此事若專為直隸滿洲之私事者然,其有籌一餉出一旅以相急難者乎?

——摘自梁啟超《李鴻章傳》

史料八? ? 明治天皇獲悉軍港設施落后時,在1887年諭令從7月1日起從內庫中提取30萬日元予以資助,從而掀起了官員與民眾為海防捐款的活動。

—— 摘編自皮明勇《中國近代軍事改革》

通過分析上述史料并結合所學知識,學生可以充分認識到:早在甲午中日戰(zhàn)爭之前,日本就已通過明治維新走上了資本主義近代化道路,建立了近代海軍,另外日本全國上下對甲午中日戰(zhàn)爭十分重視;中國雖開展了洋務運動,建立了新式海軍,但仍受封建制度束縛,另外當時部分中國人把甲午中日戰(zhàn)爭視為李鴻章一人之事。通過對比,學生得出如下結論:甲午中日戰(zhàn)爭中國戰(zhàn)敗的原因在于,中國這個傳統(tǒng)的封建帝國無法戰(zhàn)勝日本這一新興的資本主義國家。學生通過對比概括史料,能夠對重要歷史事件、歷史問題進行理性思考,從而揭露歷史發(fā)展的深層規(guī)律,提高歷史邏輯思維能力。

(二)合理設置疑問

課堂上,教師合理設置疑問可以培養(yǎng)學生的歷史創(chuàng)造性思維能力。在中學歷史教學中,教師應注重培養(yǎng)學生的創(chuàng)新意識,讓學生克服思維定式,做到論從史出。

轟轟烈烈的太平天國運動進行了14年之久,一度占據(jù)了清王朝的半壁江山。在講相關內容時,筆者先給出史料九和史料十,然后提出問題:太平天國運動前期為什么會發(fā)展如此迅速?

史料九? ? 天下總一家,凡間皆兄弟。

——摘自洪秀全《原道覺世訓》

史料十? ? 凡天下田,天下人同耕……有田同耕,有飯同食,有衣同穿,有錢同使,無處不均勻,無人不飽暖也。

——摘自《天朝田畝制度》

學生結合史料九和史料十,認識到太平天國運動最早宣傳平等平均思想,這一思想對廣大民眾有著莫大的吸引力,因而他們紛紛加入其中。

接著,筆者給出史料十一,并提問:上述太平天國運動宣傳的理想社會是否實現(xiàn)了?為什么?

史料十一? ? 東王、北王、翼王上奏請?zhí)焱酰骸啊ǘ继炀咳毡姡藦V積米糧,……宜令鎮(zhèn)守佐將在彼曉諭良民,照舊交糧納稅……”天王批道:“胞等所議是也,即潛佐將施行。”

——摘自張德堅《賊情匯纂》

學生依據(jù)史料十一,認識到太平天國在定都南京后,封建等級制度與封建土地制度依舊存在,整個政權具有濃厚的封建色彩,因而建立平等平均的理想社會在當時并沒有實現(xiàn)。

最后,筆者給出史料十二,并提問:根據(jù)史料十二并結合所學知識,分析太平天國依然是封建政權的原因。

史料十二? ? 欲由襄樊一路直取河南……楊秀清覬覦江浙財富之區(qū),欲由長江徑取江寧為巢穴,爭論不絕。

——摘自汪堃《盾鼻隨聞錄》

學生通過思考分析,得出如下結論:太平天國運動的領導階級——農民階級,是個體小生產者,缺乏長遠戰(zhàn)略意識,又提不出科學的指導思想,故而無法沖破封建藩籬。

至此,學生能夠深刻理解太平天國運動最終失敗的根本原因在于農民階級的歷史局限性。

通過環(huán)環(huán)相扣、層層遞進的問題,學生對課本中提到的太平天國運動失敗是必然的這一結論有了深刻理解。學生思考問題的過程,既是堅持論從史出的過程,又是提高歷史創(chuàng)造性思維能力的過程。

總之,課程改革是教育改革的核心,課堂教學改革是課程改革的核心。在推進新課改、推行新教材的背景下,確定合理合適的課堂容量顯得十分必要。教師在確定課堂容量時,需把握好學生學習的重量、質量與深量,擴大學生在課堂上的知識量、活動量和思維量,關注學生學科核心素養(yǎng)的落實以及合作探究能力、歷史思維能力的培養(yǎng),以期學生獲得最佳學習效果。

[? ?參? ?考? ?文? ?獻? ?]

[1]? 石志群.對課堂容量的幾點思考[J].中學數(shù)學教學參考,1999(12):12-13.

[2]? 任云.立足教材,培養(yǎng)學生深度學習能力:例談高三復習課中教材使用的重要性[J].教學月刊·中學版(教學參考),2018(6):23-26.

[3]? 陳志剛,于萍.也談教學立意的理解與實施[J].歷史教學(上半月刊),2016(12):27-32.

[4]? 曾清浩.例談高中歷史教學立意確定的四種方法[J].中學歷史教學,2021(3):6-8.

[5]? 中華人民共和國教育部.普通高中歷史課程標準:2017年版2020年修訂[M].北京:人民教育出版社,2020.

[6]? 陳必升.史料教學與歷史思維能力的培養(yǎng)[D].武漢:華中師范大學,2016.

[7]? 萬志春.基于史料探析提升學生歷史思維能力的路徑:以人教版《兩極世界的形成》一課為例[J].中學教學參考,2021(22):70-72.

[8]? 劉芳芳,張帆.歷史學家談高中歷史教材:張帆先生訪談錄[J].歷史教學(上半月刊),2019(9):3-7.

[9]? 賀麗.史料教學與高中生創(chuàng)造性歷史思維能力的培養(yǎng)[D].金華:浙江師范大學,2013.

(責任編輯 袁 妮)