價值引領·科技賦能·文化滋養·產教融合:新財經人才培養模式創新與實踐

程瑞芳 趙霞 梁倩

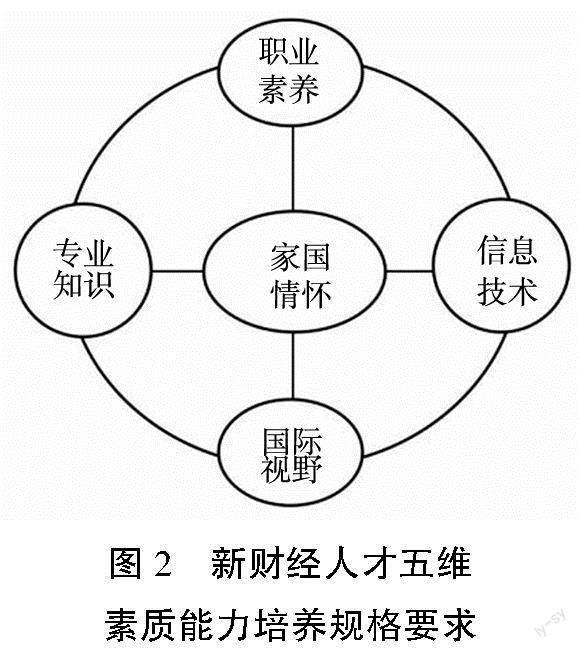

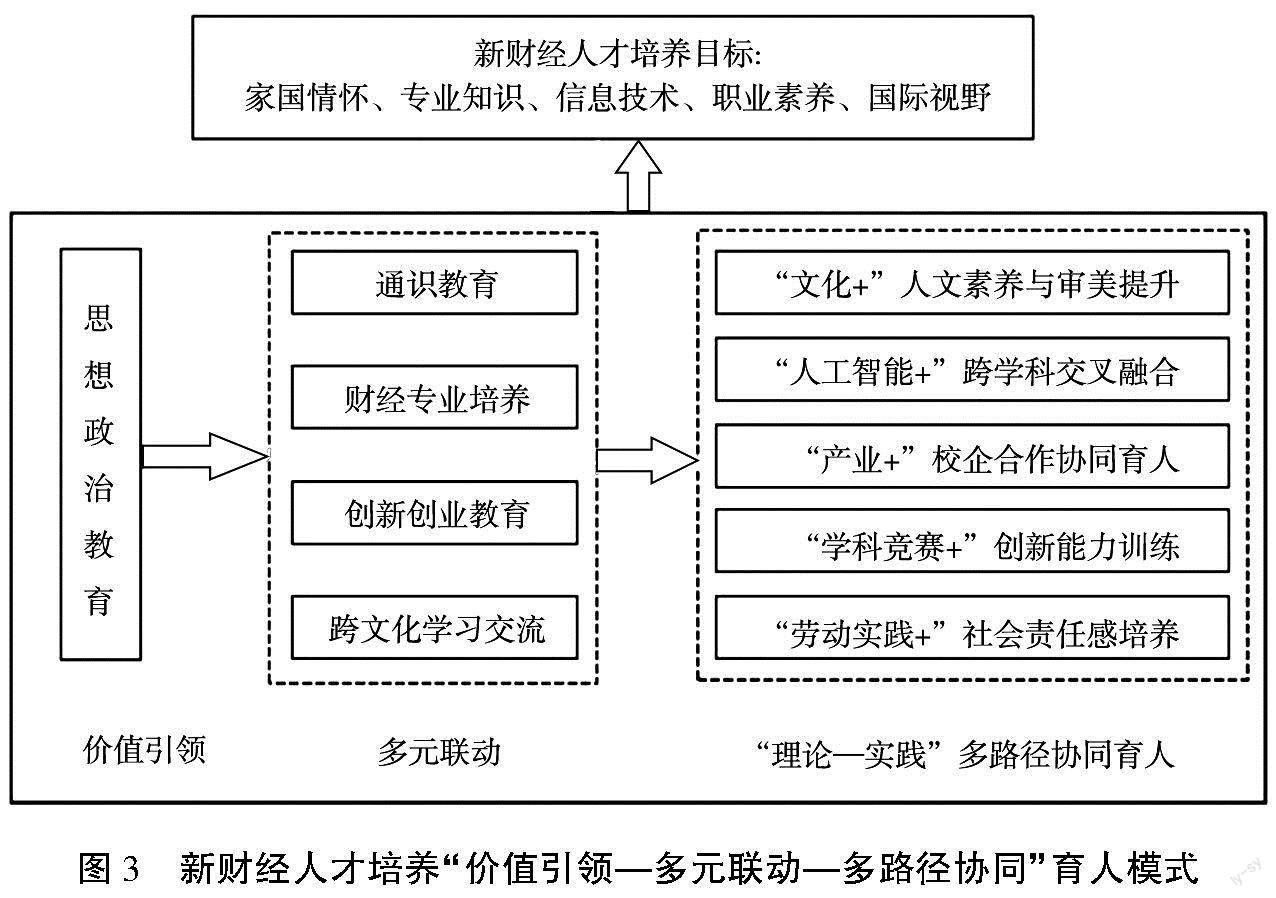

摘 要:新財經人才培養模式創新是對新時代新征程中國式現代化建設的響應與調整,更加強調扎根中國大地,落實立德樹人根本任務,加強社會主義核心價值觀教育,厚植愛國情懷,傳承中華文明,培養既具有理想信念又能適應新技術革命和產業變革以及未來經濟社會發展需要的創新型人才。河北經貿大學大力推進新財經人才培養改革,響應新時代新需求,重構人才培養目標,提出了“家國情懷、專業知識、信息技術、職業素養、國際視野”新財經人才培養五維素質能力培養規格要求;重構人才培養模式,建立了“價值引領—多元聯動—多路徑協同”多元融合協同育人新機制;重構新財經課程體系,深化數字技術與財經知識融合創新,推進“價值教育—文化滋養—新技術融入—實踐拓展—國際交流”融通育人;建設智慧化教學場景,培養復合型教學團隊,重塑課堂教學新形態,全面提高教學質量和育人效果。

關鍵詞:新財經人才培養;價值引領;科技賦能;文化滋養;產教融合

中圖分類號:G64?文獻標識碼:A 文章編號:1673-1573(2023)03-0011-09

中國式現代化是一個不斷推進和拓展的過程,既有各國現代化的共同特征,更有基于自己國情的中國特色。黨的二十大報告深刻闡述了中國式現代化的豐富內涵及其本質要求,明確提出實施科教興國戰略,強化現代化建設人才支撐。財經教育是高等教育的重要領域,財經教育的發展既受經濟社會發展進程和階段的影響,同時其發展質量和服務能力又直接作用于國民經濟建設和產業發展實踐。新時代新征程,全面建設社會主義現代化國家,中國式現代化對人才培養全方位地提出了新要求,新財經人才培養模式創新是積極響應中國式現代化建設而進行的主動調整。

一、新財經人才培養面臨的新形勢

(一)我國高等教育進入普及化階段

2019年我國高等教育毛入學率達到51.6%,標志著已進入高等教育普及化階段,2022年已達到59.6%,高等教育規模進一步擴大,其主要矛盾由總量性矛盾轉化為結構性矛盾,由“有學上”轉化為“上好學”。普及化時代,一方面高校生源趨于多樣化,受教育者群體的入學水平、就讀動機、修學方式、職業面向等內在需求也趨于個性化、多元性[1],另一方面社會對教育質量期盼更高,高等教育既要滿足不同學習者的發展需求,更要滿足經濟社會發展對不同層次、不同類型人才的需求[2],同時還要兼顧教育的公平與卓越。面向未來,高等教育普及化進程已經不能簡單滿足量的擴張,而是要以支撐國家創新和服務區域經濟社會發展為目的,以培養拔尖創新人才為落腳點,更加側重和回歸人才培養的功能[3],不斷調整與優化人才培養理念、教學方式與課程體系、教育教學管理模式、教育質量評價體系,提高人才與社會經濟發展的適配程度,更好滿足人民群眾對美好生活的需要,為強國建設提供基礎性、戰略性支撐。

(二)中國式現代化對人才培養提出新要求

新時代新征程,在全面推進中國式現代化進程中,國家對知識創新和人才培養的需求比以往任何時候都要強烈[4]。數字經濟時代,科技創新對經濟發展的驅動作用愈加突出,人才培養對生產實踐活動的支撐作用愈加明顯。人口規模巨大的中國式現代化需要數以億計的各類人才來支撐,既需要大量的科學家隊伍與工程師隊伍帶動科技創新,實現技術進步和產業結構轉型升級[5],也需要大批的高素質財經人才和法律人才帶動經營管理創新,促進財經管理高質量發展和治理現代化。如今,面對世界百年未有之大變局,人類社會正在經歷深刻變革,以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興,對人才培養全方位地提出了新要求。

中國式現代化是人口規模巨大的現代化,是全體人民共同富裕的現代化,這就要求堅持以人民為中心發展教育,人才培養的指導思想要更加強調扎根中國大地,落實立德樹人根本任務,樹立人才培養為人民服務的根本立場和教育理念,促進人的全面發展以適應現代化建設和未來社會發展的需要,為黨育人、為國育才。中國式現代化是物質文明和精神文明相協調的現代化,這就要求堅持馬克思主義同中國實際相結合、同中華優秀傳統文化相結合發展教育[6],人才培養目標要更加強調高質量人才培養是推進中國式現代化的基礎性、戰略性支撐,堅持人才是第一資源、創新是第一動力,加強社會主義核心價值觀教育,厚植愛國情懷,傳承中華文明,著眼解決新發展格局面臨的實際問題和社會主義現代化建設需要,培養既具有馬克思主義理想信念又能適應新技術革命、產業變革和數字經濟發展需要的創新型人才。中國式現代化是人與自然和諧共生的現代化,這就要求堅持貫徹落實新發展理念高質量發展教育,人才培養模式要更加強調創新發展與協同育人,踐行“綠水青山就是金山銀山”的生態文明思想,堅持綠色發展和創新驅動,面向國家戰略和社會需求,推進跨學科交叉、科教結合、產教融合、創新創業實踐,大力發展面向未來產業的新興學科,推進學校、企業、科研機構、政府、社會組織等多元聯動協同育人,著力培育拔尖創新人才和復合性應用型骨干力量。中國式現代化是走和平發展道路的現代化,這就要求堅持自信自立和文明互鑒發展教育,人才培養質量更加強調創新能力和全球戰略思維,加快建設中國特色、世界一流的大學和優勢學科,增強文化自覺和文化自信,以人類命運共同體思想為指導,與不同國家和地區在人才培養、科學研究等方面開展交流與合作,培養具有國際視野、全球戰略思維和跨文化交流能力的高素質人才,提升對世界多元文明的尊重感和構建人類命運共同體的使命感[7],為世界和平發展和人類文明進步貢獻中國智慧。

(三)財經教育具有鮮明的時代特征

高校財經人才培養是以經濟管理類學科知識體系為基礎,面向財經類行業或崗位需求的專業性人才培養,應用性、實踐性是其內在要求,具有鮮明的經濟社會時代特征。新中國成立后,隨著中國式現代化建設的成功推進與拓展,我國高校財經人才培養扎根中國經濟建設實踐,順應時代響應中國式現代化建設不同發展階段的要求,經歷了計劃經濟時期的空間狹小、改革開放后隨著市場經濟建設的快速增長、新時代適應新發展格局的特色發展等演進階段,與國家經濟建設和國民經濟增長保持一致性[8]。

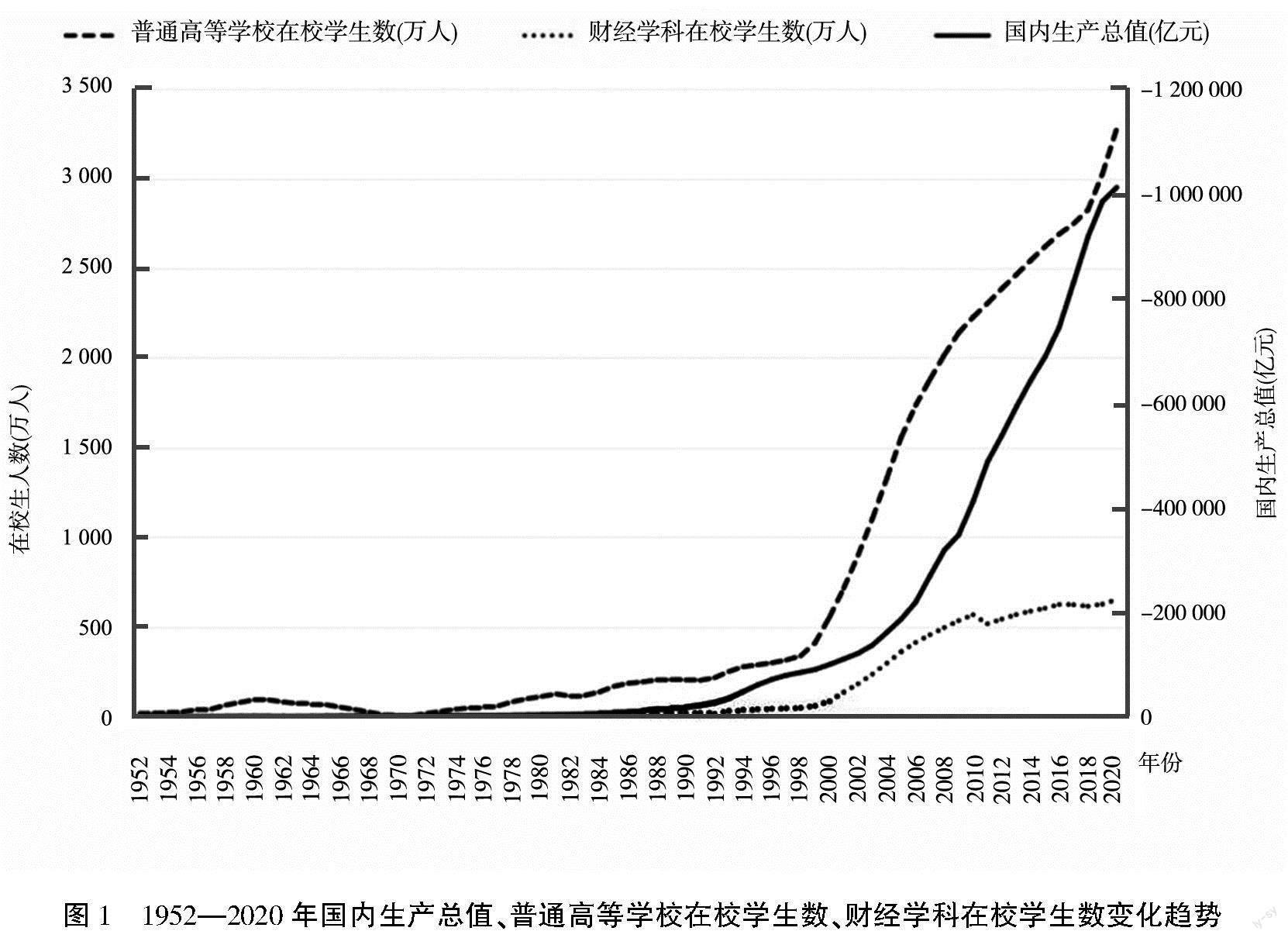

社會主義改造完成后,我國實施社會主義計劃經濟,第一個五年計劃選擇了高積累型工業化道路,優先發展現代重工業[9],高等院校進行院系設置調整,重點發展了工科院校,對財經人才的需求和培養未得到應有的重視。后來,又受到“文化大革命”的影響,加之長期的計劃經濟統購統銷政策的實施,忽視對生產的經營與管理,財經人才培養發展空間狹小。1978年黨的十一屆三中全會以后,中國式現代化建設進入了以經濟建設為中心的改革開放新階段[10],社會發展由計劃經濟向社會主義市場經濟轉型,經濟學、管理學等財經類學科專業與經濟發展相適應也進入了一個面向市場需求的全新發展階段。1979—2012年,財經類學科專業在校學生數從2.16萬人增長到546.08萬人,占全國普通高等學校在校學生數比例由2.12%提高至22.84%,財經人才培養適應經濟發展高增長而獲得快速發展①,財經人才培養與經濟高速增長保持一致性(見圖1)。

2012年黨的十八大以來,中國特色社會主義建設進入新時代,適應經濟高質量發展需要,財經人才培養邁向中國特色新發展階段。社會主要矛盾轉化帶來新特征新要求,新一輪科技革命和產業變革帶來新技術新產業新模式,錯綜復雜國際環境帶來的新矛盾新挑戰[11],對財經人才的復合性知識結構和解決綜合性復雜性問題的能力提出新要求,財經人才培養由規模擴張轉向結構優化、內涵提升和創新融合發展新階段[12]。黨的二十大報告明確提出實施科教興國戰略,強調教育、科技、人才是全面建設社會主義現代化強國的基礎性、戰略性支撐,強化現代化建設人才支撐。在新技術革命和產業變革深入發展、增強金融服務實體經濟能力、構建現代化經濟治理體系過程中,推動財經人才培養跨學科融合發展和多元主體協同育人新模式變革,催生新財經教育改革[13],新技術賦能、跨學科交叉融合、優秀文化滋養、產教融合校企協同育人成為新財經人才培養的發展方向和鮮明特征。

二、新財經人才培養對中國式現代化的響應調整與目標定位

(一)新財經人才培養對中國式現代化的響應調整

財經教育的發展,一方面受經濟社會發展進程和階段的影響,另一方面其發展質量和服務能力又直接作用國民經濟建設和產業發展實踐,這就決定了財經人才培養必然要響應時代發展的需要并隨之做出調整。新時代高等教育的政策目標體現為政治維度、經濟維度和價值維度的高階邏輯[14],落實立德樹人根本任務,適應國家經濟社會發展需要,促進學生德智體美勞全面發展,系統回答“為誰培養人、培養什么人、怎樣培養人”這一教育的根本問題。財經教育是高等教育的重要領域,財經人才培養要適應中國式現代化建設需要,就要有與之相協調的新財經教育理念和新財經人才培養體系。響應新時代新征程中國式現代化建設要求,為黨育人為國育才的政治邏輯是新財經人才培養的出發點和落腳點,培養創新人才的經濟邏輯是新財經人才培養模式創新和教學體系構建的目標取向,促進人才全面發展的價值邏輯是新財經人才培養教學資源配置和利用效果的評價導向。基于此,新時代新征程響應中國式現代化建設新要求,新財經人才培養應在以下三方面做相應調整。

1.人才培養目標的調整。新財經人才培養目標定位,首要的邏輯指向是“為誰培養人”的政治問題,其次是規格要求“培養什么人”的經濟問題和創新實踐“怎么培養人”的價值問題。在中國式現代化視域下,新財經人才培養目標不能再局限于傳統的專業知識與實務能力單一性學科專業目標,面對新技術革命和產業變革以及數字經濟的深度發展,新財經人才培養目標應具有知識復合性與素質能力綜合性特征。也就是說,新時代新征程中國式現代化需要的財經人才需要具備應對全球化與數字化雙重變革挑戰的專業能力,需要兼具對中國國情的深入理解和開放的全球視野,需要兼具財經專業知識和信息技術跨學科融合的知識結構與技術技能,需要兼具中華優秀傳統文化素養和跨文化交流能力。所以,中國式現代化視域下的新財經人才培養目標,要堅持以人民為中心的發展理念和立德樹人根本任務,增強學生對國家和民族的認同感以及對中國式現代化事業的使命感和責任感,培養具有理想信念、創新精神、國際視野、扎實的財經知識和職業素養,能夠適應并引領未來經濟社會發展的新財經人才。

2.人才培養模式的調整。財經人才培養是人文社會科學的重要領域,新中國建立初期借鑒了前蘇聯專業設置模式,改革開放后引進了西方的經濟學、管理學理論體系,雖然對國家的科學發展和財經人才培養發揮了重要的作用,但也造成一個嚴重的問題,那就是對中國歷史文化、社會環境、經濟發展實際的忽略。新財經人才培養要求打破西方經濟學、管理學理論的學科體系構架,突破人文社會科學內部以及人文社會科學與其他學科之間的壁壘,通過跨界整合,形成新的思維、價值、理論、方法體系,以解決日益復雜的新問題和新難題,實現中華優秀傳統文化的創造性轉換和創新性發展[15]。這就要求,新財經人才培養必須緊緊圍繞社會主義核心價值觀,立足文化自信和文化自覺,構建適應中國式現代化建設需要、彰顯中國經濟發展實踐特色的財經人才培養體系。在中國式現代化進程中,新財經人才培養模式必須打破傳統的單學科性培養和西方經濟學主導的理論體系,應轉向以馬克思主義同中國具體實踐相結合、同中華優秀傳統文化相結合為基本遵循[16],以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,強化思想政治理論課教育價值引領、通識教育優秀文化滋養強基、財經專業培養跨學科融合新技術賦能、創新實踐產教融合協同育人,形成“價值引領·科技賦能·文化滋養·產教融合”的新財經人才培養特色。

3.教學資源配置的調整。教學資源配置反映高校的總體實力和發展潛力。中國高等教育資源配置效率整體較高,但資源配置效率卻不會隨著資源投入的增加而提高,因此不能一味地只增加資源投入,應充分重視資源的高效利用[17-18],調整教學資源配置結構成為開發優質教學資源、支撐人才培養質量的應有之義。新一輪科技革命和產業變革的加速演進要求財經人才培養主動變革,突破專業壁壘、進行跨學科交叉融合、產教融合,商業模式的創新和數字經濟的跨界融合以及全球經濟合作與貿易體系的復雜化[19],要求財經人才培養注重綜合能力建設與特色發展,培養復合性應用型高素質財經人才以適應新時代全球經濟環境和中國式現代化發展的需要。與之相適應,教學資源配置應做出相應調整。第一,切實落實教育優先發展的戰略部署,各級政府加大教育財政投入,各高校在經費預算中優先安排教育教學經費,特別是本科教學經費,以本科人才培養的高質量支撐研究生培養的高質量。第二,強化人才培養平臺建設,通過跨學科交叉和新技術賦能,發展“人工智能+財經”“財經+財經”“人文+財經”交叉型學科專業結構,提升學生的跨界思維和整合能力。通過產教融合多元協同,推進學校與行業、企業共創實踐實驗教學平臺,培養學生的創新創業和解決實際問題的能力。第三,深度融入區域創新體系,重點發展與區域經濟、產業和市場相匹配的學科群、專業群,加快高校與區域經濟、生產要素、產業結構等關鍵內容的循環聯動,建立開放式人才培養模式,構建多主體參與、多平臺支撐的教學體系[20],以促進提高教學質量和促進學生全面發展為評價標準,建立教學質量保障體系和質量文化。

(二)新財經人才培養的目標定位

隨著數字經濟的快速發展、全球產業鏈供應鏈重構、國際經濟格局的快速演變以及經濟治理結構的深層變革等,對新財經知識創造和新財經人才培養提出歷史性新需求,新技術新產業新模式催生新財經跨學科交叉融合發展和人才培養模式多元協同育人變革,新技術融入、跨學科融合、優秀文化滋養、產教融合實踐成為新財經人才培養的發展方向。新時代新征程中國現代化強國建設需要的新財經人才應具備應對全球化與數字化雙重變革挑戰的專業能力,以及對中國國情的深入理解和開放的全球視野,應具有心懷“國之大者”、知識復合型、素質能力綜合性等特質。

從產業視角看,新財經是一種新興的經濟形態。數字經濟時代,生產方式、商業模式等發生系統性變革,智能化生產和服務形成現代物流、共享財務、數據中心等數字經濟新形態。從學科視角看,新財經是新文科的重要內容。新文科建設的精神要義在于塑造時代精神、涵養中國價值、應對世界挑戰、回應科技發展。從人才培養視角看,新財經是新時代財經人才培養改革發展的全新理念和重要手段。全球產業鏈供應鏈重構,國際經濟格局變化,經濟治理結構變革以及新的倫理道德問題等,引發財經領域的流程再造、職業變遷和價值標準重塑,對新財經知識創造和新財經人才培養提出歷史性新需求,新科技與財經教育融合發展將成為促進新財經人才培養的重要手段。新財經是財經教育的新發展,是對新一輪科技革命和產業變革的響應,孕育著新的學科組織方式和新財經專業的發展與人才培養變革,具有鮮明的跨學科交叉融合性。

新財經人才培養要堅持問題導向。推進強國建設,高質量發展,聚焦科技創新、產業升級、美好生活,人才培養需要扎根中國大地,堅定文化自信,圍繞中國實踐,回應時代需求。新財經人才培養要堅持跨學科融合。財經學科知識體系的交叉性、系統性和融合性更強;財經研究更加重視應用,對研究方法要求更高;財經應用領域更加廣泛,宏觀經濟政策、中觀行業管理和微觀企業運營相結合,需要新科技與財經學科深度融合,新科技賦能新財經人才培養[21]。新財經人才培養要堅持服務國家戰略和區域經濟。新財經人才培養要對接國家重大戰略和經濟社會發展重大需求,地方財經院校應著眼于服務地方經濟社會發展的需要,利用好區域資源優勢,產教融合協同育人助推新財經人才培養特色的形成。新財經人才培養要堅持拓展國際化視野。世界格局新變化,國際政治、國際貿易、國際金融等復雜化,新財經人才培養需要跨學科知識整合、跨文化交流,提高國際化戰略思維。所以,新財經人才培養不再是培養僅僅擁有一技之長的專業人才,而是培養具備較強綜合素質能力、能夠適應高技術含量崗位的復合性應用型財經人才。

三、新財經人才培養模式創新與實踐:河北經貿大學案例

河北經貿大學是一所財經特色鮮明、以培養復合性應用型高素質新財經人才為目標的地方院校,以經濟學、管理學、法學、馬克思主義理論、信息技術為主干學科,長期以來在人才培養、科研創新、服務國家戰略和地方經濟發展方面,形成了具有區域優勢的校企(地)合作與資源共享機制,應用型財經人才培養特色鮮明。

(一)響應新需要,提出新財經人才五維素質能力培養規格要求

面對新一輪科技革命和產業變革對財經人才培養提出的新需求新挑戰,河北經貿大學積極應對、主動求變,全面落實立德樹人根本任務。自2017年起相繼開設數據科學與大數據技術、人工智能、大數據管理與應用、數字經濟、金融科技等新專業,積極探索大數據、人工智能等新技術在財經類專業的應用與融合,以財經類專業數字化轉型為方向在全國率先提出新財經教育改革。遵循“理論研究—試點先行—成果推廣—升級發展”的行動路線,按照“實驗班先行示范,教學資源優化配置系統推進”的總體思路,以建構“新財經人才培養模式”及其與之適應的“新財經課程體系”為實現路徑,全面推進新財經人才培養改革。2019年相繼開設人工智能法學、金融科技、數字經濟、智慧工商管理、智慧物流管理、數字財會6個新財經人才培養改革實驗班先行示范,通過2020版、2022版本科專業人才培養方案的2次調整,重構新財經教育理念,以思想政治教育為價值引領、信息技術融入為支撐、中華優秀文化浸潤為滋養、產教融合校企協同為實踐平臺,提出培養具有家國情懷、專業知識、信息技術、職業素養、國際視野五維素質能力培養規格要求的復合性應用型高素質新財經人才培養目標(見圖2),著力建設京津冀地區重要的新財經人才培養基地和創新高地,全面提高新財經人才培養質量和服務國家戰略與區域經濟發展能力。

新財經人才五維素質能力培養規格達成要求,即:經過大學本科四年的教育培養,學生熱愛祖國、服務人民的家國情懷得到新提升,適應經濟發展新形態新模式、應對綜合復雜問題的財經專業核心能力得到新加強,掌握應用大數據、人工智能等新一代信息技術的能力得到新訓練,恪守職業道德、擔當社會責任的職業素養得到新養育,具有全球思維意識和跨文化交流能力的國際視野得到新拓展,切實提高人才培養的目標達成度、社會適應度、資源保障度、質量監控有效度和學生滿意度,實現新財經人才培養質量和服務國家戰略與區域經濟發展能力新躍升。

(二)重構新財經人才培養模式,建立多元融合協同育人新機制

新財經人才培養是扎根中國大地、服務中國式現代化建設的人才培養模式。緊密結合中國現代化強國建設實踐,積極融入新技術,面向產業新發展,汲取傳承中華優秀傳統文化中的經濟思想和管理思想,吸納借鑒現代西方經濟理論和管理理論中的有益成果,共建共享行業企業、科研院所、政府部門等多主體多要素聯動協同,突破傳統的單科性財經人才思維模式,構建新財經人才培養“多元融合協同育人”新模式。

河北經貿大學遵循繼承與創新、交叉與融合、協同與共享的發展思路,以“思想政治教育”為價值引領,構建“價值引領—多元聯動—多路徑協同”育人模式(見圖3),突出“價值引領·科技賦能·文化滋養·產教融合”培養特色。通過跨學科交叉、科教結合、產教融合、賽訓一體,促進“通識教育—財經專業培養—創新創業教育—跨文化學習交流”多元聯動;學校與企業、政府部門合作互動,資源共享,價值共創,能力共塑,實現“理論—實踐”多路徑協同,形成新財經人才培養教學多環節、參與多主體、共享多要素“多元融合協同育人”新機制。

(三)重構新財經課程體系,深化數字技術與財經知識融合創新

新技術革命催生了以跨界融合為特征的新產業、新業態、新模式,特別是大數據、人工智能等數字技術的發展和廣泛應用,打破傳統企業的邊界和運營模式,顛覆傳統商業模式與資源利用方式,推動了技術體系、生產體系、政策體系的變革,傳統的財經崗位發生了根本性的變化,催生了對知識復合、學科融合、實踐創新能力強的新型人才的需要。相比其他學科,財經學科知識體系的交叉性、系統性和融合性更強;財經研究更加重視應用,對研究方法和多學科知識的綜合運用要求更高;財經應用領域更加廣泛,從宏觀經濟到微觀市場主體,涉及國民經濟體系的各個領域、各個產業以及社會活動的方方面面。所以,財經學科的創新發展更加迫切需要新科技的廣泛應用和深度融合,重構新財經課程體系成為新財經人才培養的重要路徑。

河北經貿大學以“三堅持一加強”為原則重構“價值教育—文化滋養—新技術融入—實踐拓展—國際交流”多元融通新財經課程體系(見圖4)。一是堅持以落實立德樹人為根本任務,以立德樹人成效為檢驗新財經人才培養改革的根本標準,重構新財經課程體系;二是堅持德智體美勞五育并舉,從思政教育、通識教育、專業培養、實踐教學、國際交流五個維度,統籌設置課程結構與學分;三是堅持新科技與財經知識融合與創新,樹立跨學科思維和實踐育人思想,突出“信息技術、優秀文化、財經核心知識、創新實踐”深度融合的新財經課程特色;四是加強課程培養目標達成度評價,各專業建立“培養目標—素質能力模型—課程地圖”結構圖,科學處理“目標—能力—課程”之間的關系以及每一門課程對培養目標的支撐情況,切實提高課程設置質量和水平,形成“思政課程+課程思政+通識課程”一體化、浸潤式、興趣性價值塑造體系,價值教育和中華優秀文化滋養協同育人;“信息技術+專業知識+數學應用”交叉復合性、融合創新型財經知識體系,跨學科交叉融合協同育人;合作建設大數據實驗室、產業學院和實踐教學基地,聯合開發實驗項目、產業案例和創新創業課程,校企(地)協同育人;開設“新財經通識教育大講堂”匯聚專家學者、企業高管、優秀校友等合力協同育人,為新財經人才五維素質能力培養規格的達成提供有力支撐。

(四)建設智慧化教學場景,培養復合型師資隊伍,塑造課堂教學新形態

建設智慧化教學場景和學習空間。近年來,改造建設智慧教室150余間,對學校國家級實驗教學示范中心經濟管理實驗中心進行智慧化升級建設,建設大數據和人工智能綜合實驗中心,新建大數據應用、金融科技、財務共享、智慧工商、智慧物流等新財經實驗室,推進教學場景和實驗環境數字化轉型;建設在線課程、虛擬仿真實驗項目等線上教學平臺,實現教學資源建設與教學活動開展線上線下一體化推進有效銜接,支持創新課堂教學方式方法與學習形式,加強教學過程評價和多元化評價,促進了課堂教學數字化轉型。

加強師德師風建設,發揮學校“省級課程思政教學示范中心”“河北省首批人工智能助推教師隊伍建設試點單位”的作用,建立“學科交叉、校企協同、人工智能助推”師資培養模式。組建跨學科虛擬教研室,舉辦雙周教學論壇,開展教學創新大賽、青年教師講課比賽、優秀教案獎評選等,全面提高了新財經教學能力和育人水平;跨學科組建“信息技術+專業知識+數學應用”課程組,通過聯合備課、共編教案、共制課件、共同上課等方式,培養一批“專業知識+信息技術”復合型教學團隊;聚焦新財經人才培養改革中遇到的教學內容、教學方法、教學模式、教學理念等問題,全方位開展新財經教改研究、新財經人才培養教學研究,從教學改革研究到教學改革成果應用,推進教學理念更新和教育教學方式方法創新;實施新財經系列教材建設計劃,多學科聯合開發新財經教材,以新財經教材開發為平臺培養高水平學術型教學團隊,促進科研轉化教學;開展校企(地)合作,推進校企共建實驗室、產業學院和實踐教學基地,聯合開發新財經教學案例、實務課程,培養教師的實踐創新能力;加強建設在線課程、虛擬仿真實驗項目等線上教學平臺與資源,實現教學資源建設與教學活動開展線上線下一體化推進有效銜接,全面提升教師的教育教學能力和教學手段數字化轉型,塑造課堂教學新形態。

(五)新財經人才培養改革成效

1.構建新的目標體系、培養模式、課程體系。

(1)構建新的目標體系。新技術革命和數字經濟發展,以跨界融合為特征的新產業新業態新模式,要求新財經人才應具備應對經濟全球化與數字化雙重變革挑戰的專業能力,具備對中國國情的深入理解和開放的全球視野,具備知識復合、學科融合、實踐創新及解決復雜性問題的能力,據此提出了培養具有家國情懷、專業知識、信息技術、職業素養、國際視野五維素質能力培養規格要求的一專多能復合性應用型人才,回應新時代要求,明確辦學定位與培養目標。(2)

構建新的培養模式。堅持以“思想政治教育”為價值引領,“通識教育—財經專業培養—創新創業教育—跨文化學習交流”多元聯動,“理論—實踐”多路徑協同育人,構建“價值引領—多元聯動—多路徑協同”育人模式。堅持以學生成長為中心,突出“價值引領·科技賦能·文化滋養·產教融合”培養特色,整合“校、企、地”等多方資源聯動育人,學科交叉、產教融合、科教融合、課賽一體、校地互動,形成“多元融合協同育人”新財經人才培養新模式。

(3)構建新的課程體系。堅持以立德樹人成效為檢驗標準,德智體美勞五育并舉統籌課程結構與學分,以“科技賦能、產教融合助力、文化滋養”為手段創新財經知識,重構“價值教育—文化滋養—新技術融入—實踐拓展—國際交流”多元融通新財經課程體系,構建“思政課程+課程思政+通識課程”一體化、浸潤式、興趣性價值塑造體系,價值教育和中華優秀文化滋養協同育人;構建“專業知識+信息技術+數學應用”交叉復合性、融合創新型財經知識體系,跨學科協同育人;合作建設大數據實驗室、產業學院和實踐教學基地,聯合開發實驗項目、產業案例和創新創業課程,校企(政)協同育人;開設“新財經通識教育大講堂”匯聚專家學者、企業高管、優秀校友等合力協同育人,為新財經人才五維素質能力培養規格的達成提供有力支撐。

2.實現科技賦能。

新一輪科技革命和產業變革的加速演進催生了以跨界融合為特征的新產業、新業態、新模式,特別是大數據、人工智能等數字技術的發展和廣泛應用,打破傳統企業的邊界和運營模式,顛覆傳統商業模式與資源利用方式,推動了技術體系、生產體系、政策體系的變革,傳統的財經崗位發生了顛覆性變化,催生了對知識復合、學科融合、實踐創新能力強的新型人才的需要。相比其他學科,財經學科知識體系的交叉性、系統性和融合性更強;財經研究更加重視應用,對研究方法和多學科知識綜合運用的能力要求更高;財經應用領域更加廣泛,從宏觀經濟到微觀市場主體,涉及國民經濟體系的各個領域、各個產業和社會活動的方方面面。所以,財經學科的創新發展更加迫切需要新科技的廣泛應用和深度融合。經2020版、2022版兩次人才培養方案的調整與修訂,深化大數據、人工智能等新技術與財經知識深度融合,帶動全校50個專業全面新財經轉型升級,增設新專業6個,停招專業17個,入選國家一流專業建設點11個、國家級一流課程10門,開發建設新財經教材25部。

3.強化文化滋養。

一是發揮圖書館及學科優勢,開設新財經通識教育大講堂。邀請校內外專家學者,產業界、實務界業務骨干為學生講解科技革命與社會發展、歷史文化與民族精神、國學元典與中華優秀傳統文化、職業素養與職業生涯規劃、國際關系與大國戰略等多學科領域的內容,充分發揮文化育人功能。通過價值塑造、知識學習和能力培養相結合,著力提升大學生的人文素養、科學素養和職業素養,開闊學生視野, 2021—2022年,共舉辦新財經通識教育大講堂33場,聽報告學生人數8 300余人。二是制定美育工作實施方案和勞動教育實施方案,發揮美育和勞動教育在新財經改革中的獨特育人功能。三是整合校內資源,建設一批校園文化品牌項目,創建“金秋銀杏節”“音樂黨課”“書香潤校園讀書節”等校園文化品牌,厚植校園文化育人氛圍,提高學生文化素養。四是構建教育教學、實踐活動、咨詢服務、預防干預、平臺保障“五位一體”心理健康教育工作格局,連續舉辦18屆大學生心理健康節,兩名教師獲“全國百佳心理委員”榮譽稱號,多部作品在全國高校心理情景劇大賽中獲獎。

4.推進產教融合。

加強校企(地)合作,建立政產學研協同育人新機制,構建實踐育人要素與創新資源共享互動平臺,支持校內與校外相結合實踐教學活動開展。與河北省國有資產控股運營有限公司、河北省高級人民法院等單位共同建立校外高端實踐教學基地300個,獲批教育部產學研協同育人項目72項,全國性學科競賽獲獎500多項,加強了學校與政府機關、科研院所、行業企業的溝通與交流,形成了學校的企業課堂和田野課堂,學生能夠在實習實踐過程中了解行業企業的最新發展狀況,熟悉未來工作崗位的需求,理論知識與實際操作進行了有機融合。學校先后與石家莊市、保定市、滄州市、邢臺市等多部門、多區縣簽訂戰略合作協議,形成了服務縣域經濟特色。

四、新財經人才培養改革展望

新財經人才培養,既需要建立起新型的人才培養模式和教學體系,提供可推廣的實踐創新成果示范;更需要建構起新型的學科理論體系和知識體系,提供理論創新成果的支撐。關于新時代財經學科理論體系和知識體系的新構建,應深刻把握財經教育根植于經濟社會的發展特質與時代特征,高度重視中國實踐創新的理論成果,以問題導向研究現實的中國特色社會主義經濟,扎根中國、融通中外,立足時代、面向未來,建構新財經學科理論體系,研究和發展中國特色社會主義市場經濟理論和中國式現代化,形成新財經教育模式、研究模式,為經濟高質量發展提供知識和智力支持。

新財經人才培養作為財經教育改革的新實踐,應當存在著一系列被實踐者所接受的假設、目標及程序,以作為實踐活動的指導。在理論層面,應對“新財經人才”的素質能力給出較為清晰的假設,以作為對這類群體所擁有的品質、特征和行為的定義,從而確定培養目標[22],明確人才培養服務面向;在實踐層面上,要闡明新財經教育服務的行動策略,面對高等教育普及化階段學生的多元化學習需求和人工智能時代未來產業發展的復合型創新人才需求,通過完善跨學科融合和產學研協同機制體制,推進信息技術與教育教學深度融合,建立基于學生學習結果為導向的專業教育模式和智能化多元評價體系,持續改進,實現新財經教育可持續發展。

新財經人才培養是愛國教育、通識教育、創新創業教育、國際化教育與財經專業教育互融協同的新型人才培養體系。應以先進的教育理念為指導,全面把握新時代要求,順應經濟、社會、文化、科技發展趨勢,結合財經教育的辦學傳統和學科特色,推進產學研協同創新和國際化,增強學科的原創能力和發展能力。重構財經人才培養資源要素,擁有自主知識產權的課程、教材和案例庫,具有原創價值或應用價值的研究成果,培養具有家國情懷、專業知識、信息技術、職業素養、國際視野的復合性應用型高素質人才。推進現代信息技術與教學的深度融合,促進產業資源、研發資源與教學資源的整合與共享互動,建立政產學研多元聯動協同育人新機制,促進學生多界面的學習、交流與溝通,打破原有的以學校為中心的教育教學體系,促進知識的創造與傳播,重塑財經教育新形態。

注釋:

①數據來源:相關年份的《中國統計年鑒》《教育統計數據》《教育發展統計公報》。

參考文獻:

[1]張繼明.構建有質量的普及化高等教育——論從大眾化到普及化高等教育過渡階段的大學治理[J].高校教育管理,2019(2):49-56.

[2]鐘秉林,方芳.高等教育普及化階段精英教育的邏輯基礎與實踐路徑[J].中國遠程教育,2023(1):21-29.

[3]張雷生.高等教育邁向普及化的幾個共性問題[J].大學教育科學,2019(3):16-18+122.

[4]楊晨晨.新時代大學生文化創新的立論根基、生成邏輯與實踐路徑[J].現代教育管理,2021(11):120-128.

[5]韓喜平.以教育現代化賦能現代化強國戰略目標的實現[J].國家教育行政學院學報,2022(7):3-9.

[6]李宗桂.中國式現代化新道路的文化闡析[N].中國社會科學報,2021-10-19.

[7]樊麗明.關于育人的新文科觀[J].新文科理論與實踐,2022(1):6-10.

[8]袁利平,林琳.中國高等教育現代化的歷史坐標與世界意義[J].學術探索,2022(5):132-141.

[9]武力.中國式現代化的經濟史分析[J].近代史研究,2023(1):14-23.

[10]張本剛,李曉萌.中國共產黨探索中國式現代化的歷史進程與理論實踐邏輯[J].社會科學輯刊,2023(4):1-7.

[11]張德勇.逐夢征程 任重道遠[N].中國青年報,2020-11-09.

[12]王曉茜,張玨.高等教育高質量發展的理論意涵與實踐進路[J].高校教育管理,2023(3):21-31.

[13]卓志.新時代我國高等財經教育的方位與使命[J].中國高等教育,2019(24):44-46.

[14]陳亮,石定芳.新時代高等教育現代化的政策邏輯與實踐路徑[J].高校教育管理,2021(1):97-106.

[15]廖祥忠.對新文科人才培養的幾點思考[J].新文科理論與實踐,2022(1):10-13.

[16]王兵.新時代中國共產黨加強思想理論建設的基本經驗[J].江蘇社會科學,2022(4):18-25.

[17]黃小龍,陳磊.高質量發展視域下中國高等教育資源配置效率研究[J].大連海事大學學報(社會科學版),2022(5):103-111.

[18]蔡文伯,黃晉生.高質量發展視域下我國高等教育資源的配置效率研究[J].黑龍江高教研究,2019(8):79-84.

[19]廖春華,李永強,魏華.智能時代“新財經”人才培養的思考與探索[J].經濟學家,2023(4):119-128.

[20]吳仁華,張積林.地方應用型大學新工科教育體系建設與實踐[J].中國大學教學,2020(12):11-16.

[21]賈君怡,于明哲.金融科技專業建設與人才培養的實踐探索研究[J].科學決策,2021(12):145-150.

[22]閻琨,段江飛,黃瀟劍.拔尖人才培養的國際范式和理論模型[J].清華大學教育研究,2019(5):32-39.

Value Leading,Scientific and Technological Empowerment, Cultural Nourishment, Industry-education Integration:??Innovation and Practice of Talent Training Model for New Finance and Economics

Cheng Ruifang1,Zhao Xia2,Liang Qian3

(1.Dean's Office,Hebei University of Economics and Business,Shijiazhuang Hebei 050061,China;2.Center for Evaluation and Faculty Development,Hebei University of Economics and Business,Shijiazhuang Hebei 050061,China;3.Graduate School,Hebei University of Economics and Business,Shijiazhuang Hebei 050061,China)

Abstract: The talent training mode innovation of new finance and economics (TTMINFE) is a response and adjustment to the construction of Chinese modernization in the new era. It puts more emphasis on taking root in China, carrying out the basic task of fostering virtue through education, strengthening the education about the core socialist values, nurturing patriotism, carrying forward China's cultural heritage, and cultivating innovative talents who not only have ideals and beliefs but also can meet the needs of new technological revolution, industrial transformation, and future economic and social development. Hebei University of Economics and Business vigorously promotes TTMINFE to respond to the new demands of the new era. The TTMINFE restructured the objective of talent cultivation, putting forward the five-dimensional quality requirements for cultivating new financial and economic talents, which include national feelings, professional knowledge, information technology, professional accomplishment, international vision. The TTMINFE established a new mechanism of multi-integration and collaborative education, including value leading, multiple linkage and multipath synergy. It reconstructed the curriculum system of new finance and economics, deepening the innovation of integrating digital technology and financial knowledge, and promoting the integration of value education, cultural nourishment, new technology integration, practice development and international communication to educate people. It built intelligent teaching scenes, cultivated compound teaching teams, and reshaped a new form of classroom teaching. The TTMINFE can improve teaching quality and educational effect comprehensively.

Key words: talent training of new finance and economics; value leading; scientific and technological empowerment; cultural nourishment; industry-education integration