初中物理模型建構能力的培養

安小娜

摘? ?要:構建物理模型是研究物理規律和物理理論的基礎。在模型構建過程中,教師可通過創造真實的教學情景,培養學生對問題的感知能力,將模型建構與學生的日常生活相結合,提取真實情境中的本質物理要素,將情景問題類比遷移為基礎的物理模型。這樣可將物理問題建構還原成熟悉的物理模型,促使學生對問題情境進行自主分析、深度分析,培養其物理模型建構能力。

關鍵詞:初中物理;模型建構;科學思維;核心素養

中圖分類號:G633.7? ? 文獻標識碼:A? ? 文章編號:1009-010X(2023)26-0040-04

《義務教育物理課程標準(2022年版)》明確提出了“培養學生核心素養”“促進學生核心素養的發展”。物理學科核心素養是物理學科育人價值的集中體現,是學生科學素養的重要構成,主要包括物理觀念、科學思維、科學探究、科學態度與責任四個方面,模型建構是科學思維的重要要素。物理學科核心素養的科學思維內容特別強調了學生要有建構物理模型的能力。所以,基于物理學科的核心素養,進行必要思維訓練,培養學生的模型建構能力至關重要。

一、模型建構

物理學是自然科學領域研究物質的基本結構、相互作用和運動規律的一門基礎學科。自然界中物質種類各式各樣,物體的運動錯綜復雜,物體間的相互作用各不相同,每一個實際的物理問題都涉及幾個甚至多個方面的因素。為了更形象真實地描述客觀事物的屬性、相互作用以及運動規律,科學家往往把研究的物理問題或物理過程及情境通過理想化、簡化、類比等方法抽象處理為簡單、直觀、理想的物理模型,這個過程就是模型建構的過程。模型是一種對客觀事物的本質特征和事物間的相互關系等的表征,建模是建構或修改模型的動態過程。所以為了充分認識物理現象的本質,我們需要在客觀事實的基礎上對研究的物理問題(物理對象、條件和過程等)進行一定的簡化,忽略研究對象或過程的次要因素,抓住其本質特征,把復雜的研究對象或過程簡化為較為理想化的模型,從而發現和表達物理規律。

二、對初中學生模型建構能力的要求

物理學中的很多概念和規律都是從實際生活情境中總結、簡化、抽象出來的,初中物理教材中涉及到的物理模型有:平面鏡、光線、凸透鏡、勻速直線運動、連通器、杠桿、串并聯電路、用電器、磁感線、點電荷、液柱、液片等。模型建構能力要求初中生“會用所學模型分析常見的物理問題”“體會利用模型分析和解決實際問題所帶來的方便”“體會模型建構是科學思維的重要方法”。初中階段學生的年齡處于13~15歲,思維處于由形象思維向抽象思維發展的階段。初中物理課程中涉及到的物理模型大多數是從實踐生活中抽象概括出來的,如果不注重模型建構能力的培養,不重視規律和結論的得出過程,就不能解決初中物理中較復雜的問題。學生要在實際問題的解決過程中具備一定建模意識,能通過觀察分析主動地從物理情境中確定研究對象,在物理過程中提取描述問題的本質特征、找到問題中各要素之間的關系,在題目中挖掘隱藏條件,構建物理模型,應用、拓展相關的模型,從而提高模型建構能力。這樣在模型建構過程以及基礎模型拓展應用中,學生就能迅速地找到解決問題的方法,深刻理解物理規律并靈活運用物理規律解決問題,進而提升科學思維能力。

三、初中物理教學中培養學生模型構建能力的策略

學生解決物理問題的過程就是將研究對象的本質抽象地表現出來,把物體以及物體的運動過程構建成物理模型并應用模型解決問題的過程。初中生的物理模型建構意識和建構能力的培養是以實際問題和真實情境為基礎,以學生為主體,拓展思維,促進學生核心素養的發展的過程。在教學過程中培養學生模型構建能力的策略有如下幾種:

(一)重視對問題的感知能力,體會模型建構過程,提高模型建構的意識

初中生的思維能力發展處于從形象思維到抽象思維的轉型階段,對物理知識的學習是從問題感知開始的。在模型建構的過程中,教師為學生提供真實的情境,學生通過對真實的生活現象或實驗現象的觀察分析、感官體驗和自我思考,發現、理解、抽象出問題的本質。

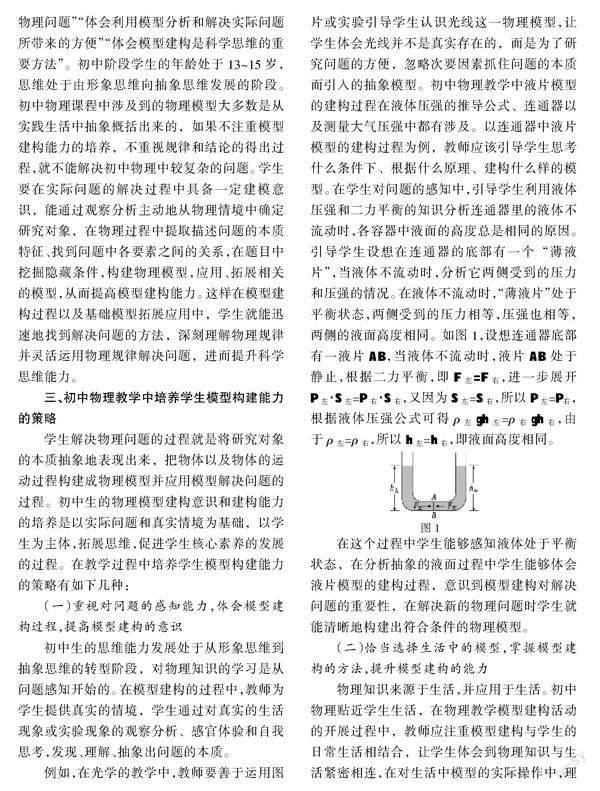

例如,在光學的教學中,教師要善于運用圖片或實驗引導學生認識光線這一物理模型,讓學生體會光線并不是真實存在的,而是為了研究問題的方便,忽略次要因素抓住問題的本質而引入的抽象模型。初中物理教學中液片模型的建構過程在液體壓強的推導公式、連通器以及測量大氣壓強中都有涉及。以連通器中液片模型的建構過程為例,教師應該引導學生思考什么條件下、根據什么原理、建構什么樣的模型。在學生對問題的感知中,引導學生利用液體壓強和二力平衡的知識分析連通器里的液體不流動時,各容器中液面的高度總是相同的原因。引導學生設想在連通器的底部有一個“薄液片”,當液體不流動時,分析它兩側受到的壓力和壓強的情況。在液體不流動時,“薄液片”處于平衡狀態,兩側受到的壓力相等,壓強也相等,兩側的液面高度相同。如圖1,設想連通器底部有一液片AB,當液體不流動時,液片AB處于靜止,根據二力平衡,即F左=F右,進一步展開

P左·S左=P右·S右,又因為S左=S右,所以P左=P右,根據液體壓強公式可得ρ左gh左=ρ右gh右,由于ρ左=ρ右,所以h左=h右,即液面高度相同。

在這個過程中學生能夠感知液體處于平衡狀態,在分析抽象的液面過程中學生能夠體會液片模型的建構過程,意識到模型建構對解決問題的重要性,在解決新的物理問題時學生就能清晰地構建出符合條件的物理模型。

(二)恰當選擇生活中的模型,掌握模型建構的方法,提升模型建構的能力

物理知識來源于生活,并應用于生活。初中物理貼近學生生活,在物理教學模型建構活動的開展過程中,教師應注重模型建構與學生的日常生活相結合,讓學生體會到物理知識與生活緊密相連,在對生活中模型的實際操作中,理解模型建構的方法,用生活化的模型引導學生建立構建模型的思維,從而加強對物理知識的理解,促進學生思維的發展,拓展學生的思維能力。

例如,在杠桿模型的建構過程中教師可以多給學生準備一些器材,比如:羊角錘、鉗子、剪刀、扳手等,引導學生根據定義對生活實物的分析,利用實物讓學生體會在使用過程中這些工具是圍繞哪個位置轉動,即支點是哪兒;體會使用工具的過程中受到的阻力方向、動力方向、動力臂和阻力臂等;最后再由動力臂和阻力臂的大小關系判斷省、費力情況。在分析生活實例的過程中,忽略支點的大小和動力及阻力的準確方向,突出支點的位置及力的大小關系判斷。如圖2,開瓶器可抽象為杠桿,動力是人的手對開瓶器施加的向上的力F1,阻力來源于瓶蓋對開瓶器的彈力F2,支點就是開瓶器與瓶蓋頂部接觸的點O。在逐步的引導中學生建模的過程中讓學生掌握了杠桿模型的建立方法,知道了如何建構一個簡單的物理模型,提升了模型建構能力。

學生掌握了對杠桿模型的建構方法,對杠桿模型就有了清晰的認識,就可以將杠桿的定義遷移至更廣泛的應用。以學生常用的燕尾夾為例,如圖3,用力摁住A點可以打開該夾子,教師可以讓學生在反復操作過程中找到支點O、動力作用點F1和阻力作用點F2。學生掌握了模型建構的方法,就能夠迅速地分析構建出杠桿模型,拓展了其科學思維能力和模型建構能力。

(三)建構情境化物理模型,深化對模型建構的理解,培養學生建構模型解決實際問題的能力

在初中物理課堂教學中,教師要創設良好的教學情境,開展情境化的模型建構。在情境化模型建構過程中引導學生對模型進行思考,針對學生自己需要的內容進行模型建構,學生在模型建構的過程中找到存在的規律,從而將知識引申到固定的公式上,使得抽象的物理模型變得更為具體化、過程化、動態化。

如圖4所示的是我國棉花收割機正在收割新疆棉花的場景,收割機的質量為10t,輪胎與地面的接觸總面積為5m2,當棉花收割機在地面上行進工作時,收割機受到地面的阻力為收割機總重的0.1倍,求:當天收割完成后,棉花的質量為2t,此時收割機對地面的壓強為多少?(鏟斗不接觸地面)

針對一個實際的生活、生產場景,教師需要要引導學生提取情境中的本質物理要素,忽略次要因素。比如,忽略收割機的形狀和質量分布不均勻,忽略糧食在收割機上的位置,突出收割機和棉花總重力和面積的對應關系,建立起如圖4所示的熟悉的立方塊疊放模型,才容易找到壓力和面積的對應關系。

學生把真實情境中的物理問題建構還原成熟悉的物理模型,對問題情境進行自主性的深度分析,再尋找對應的物理知識解決實際問題,深化對模型建構的理解,從而使其解決復雜問題的能力得到提升,建構模型解決實際問題的能力得以培養。

(四)科學運用類比遷移物理模型,拓展模型建構的應用,落實物理學科核心素養

物理模型的搭建不僅需要建構者對所學物理知識有深刻理解,還要求建構者能夠在深刻理解掌握的基礎上對相關知識進行遷移。針對物理綜合題,教師引導學生類比遷移物理模型,不僅可以幫助學生梳理出清晰的解題思路,還能很好地培養學生的建模能力,落實物理學科核心素養。

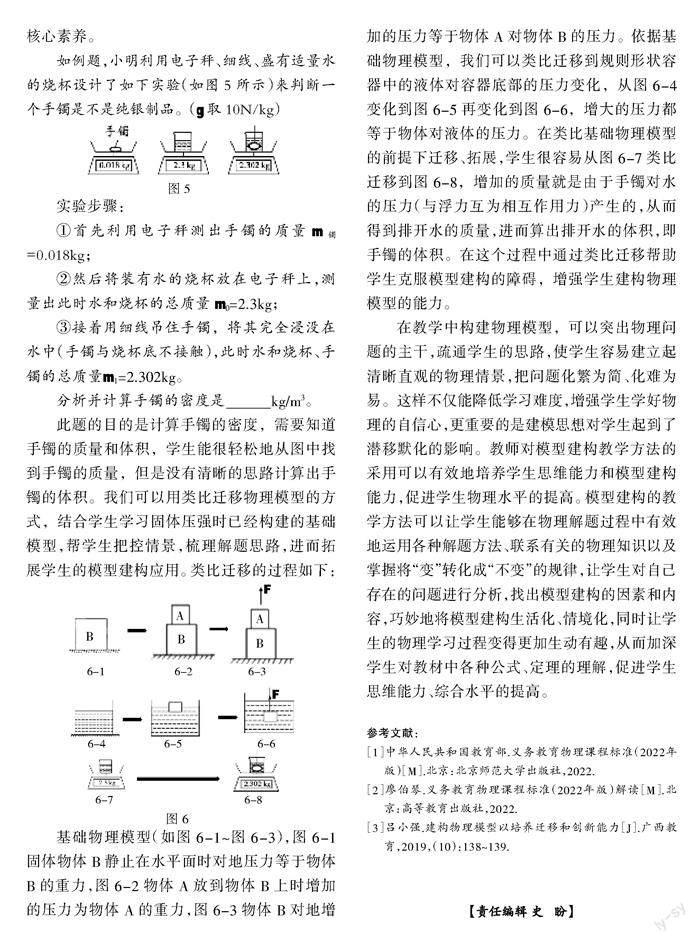

如例題,小明利用電子秤、細線、盛有適量水的燒杯設計了如下實驗(如圖5所示)來判斷一個手鐲是不是純銀制品。(g取10N/kg)

實驗步驟:

①首先利用電子秤測出手鐲的質量m鐲=0.018kg;

②然后將裝有水的燒杯放在電子秤上,測量出此時水和燒杯的總質量m0=2.3kg;

③接著用細線吊住手鐲,將其完全浸沒在水中(手鐲與燒杯底不接觸),此時水和燒杯、手鐲的總質量m1=2.302kg。

分析并計算手鐲的密度是______kg/m3。

此題的目的是計算手鐲的密度,需要知道手鐲的質量和體積,學生能很輕松地從圖中找到手鐲的質量,但是沒有清晰的思路計算出手鐲的體積。我們可以用類比遷移物理模型的方式,結合學生學習固體壓強時已經構建的基礎模型,幫學生把控情景,梳理解題思路,進而拓展學生的模型建構應用。類比遷移的過程如下:

基礎物理模型(如圖6-1~圖6-3),圖6-1固體物體B靜止在水平面時對地壓力等于物體B的重力,圖6-2物體A放到物體B上時增加的壓力為物體A的重力,圖6-3物體B對地增加的壓力等于物體A對物體B的壓力。依據基礎物理模型,我們可以類比遷移到規則形狀容器中的液體對容器底部的壓力變化,從圖6-4變化到圖6-5再變化到圖6-6,增大的壓力都等于物體對液體的壓力。在類比基礎物理模型的前提下遷移、拓展,學生很容易從圖6-7類比遷移到圖6-8,增加的質量就是由于手鐲對水的壓力(與浮力互為相互作用力)產生的,從而得到排開水的質量,進而算出排開水的體積,即手鐲的體積。在這個過程中通過類比遷移幫助學生克服模型建構的障礙,增強學生建構物理模型的能力。

在教學中構建物理模型,可以突出物理問題的主干,疏通學生的思路,使學生容易建立起清晰直觀的物理情景,把問題化繁為簡、化難為易。這樣不僅能降低學習難度,增強學生學好物理的自信心,更重要的是建模思想對學生起到了潛移默化的影響。教師對模型建構教學方法的采用可以有效地培養學生思維能力和模型建構能力,促進學生物理水平的提高。模型建構的教學方法可以讓學生能夠在物理解題過程中有效地運用各種解題方法、聯系有關的物理知識以及掌握將“變”轉化成“不變”的規律,讓學生對自己存在的問題進行分析,找出模型建構的因素和內容,巧妙地將模型建構生活化、情境化,同時讓學生的物理學習過程變得更加生動有趣,從而加深學生對教材中各種公式、定理的理解,促進學生思維能力、綜合水平的提高。

參考文獻:

[1]中華人民共和國教育部.義務教育物理課程標準(2022年版)[M].北京:北京師范大學出版社,2022.

[2]廖伯琴.義務教育物理課程標準(2022年版)解讀[M].北京:高等教育出版社,2022.

[3]呂小強.建構物理模型以培養遷移和創新能力[J].廣西教育,2019,(10):138~139.