指向深度學習的高中地理教學設計

侯勝

[摘要] 深度學習是落實地理學科核心素養的重要途徑,指向深度學習的教學設計能夠促進學生學習方式的轉變,促進學生思維的發展和創新,實現地理學科的育人價值。本文以魯教版高中地理“風成地貌”教學為例,圍繞知識、思維、素養、評價等方面提煉深度學習的基本特征,并結合教學實例,闡述其實踐的策略方法。

[關鍵詞] 深度學習;高中地理;教學設計;核心素養

面臨新高考的變化,學生學習模式要在繼承傳統學習模式優點的基礎上有所創新和發展。深度學習提倡知識、能力、素養、價值的四位一體,能很好地適應新高考對人才培養和人才選拔的要求。《普通高中地理課程標準(2017年版)》(以下簡稱“新課標”)指出,要立足學科核心大概念,依托情境化教學和知識結構化實現核心素養落地。這就需要轉變學生的學習方式以提升學生的理解力,并延展學生的學科思維。

一、支架式教學,促進知識深度結構化

支架式教學強調教師在學生已有知識、經驗水平的基礎上搭建“腳手架”,促進學生思維從低階水平進階到高階水平,知識結構從零散走向整合,學習經驗從感性上升到理性。支架式教學的理論基礎來源于維果斯基的“最近發展區”理論,“最近發展區”理論認為,學生在已有知識、經驗、能力的基礎上經過教師科學的引導,就能夠進入下一個發展區。

在支架式教學中,教師承擔的角色是情境創設者、支架提供者、學習引導者;學生是學習活動的主體,是問題的探究者和解決者。就“風成地貌”教學而言,新課標對本節知識的內容要求是“通過野外觀察或運用視頻、圖像,識別3-4種地貌,描述景觀的主要特點”;同時要求“結合實例,解釋內力和外力對地表形態變化的影響,并說明人類活動與地表形態的關系”。新課標要求達到的教學目標是學生“能夠識別并描述風成地貌景觀特征,并在此基礎上探究風成地貌的成因”。這就要求教師提供有效的情境支架、素材支架、問題支架、建議支架。學生在進行自主探究之前,需要掌握風成地貌的相關知識,因此教師在教學前要將知識梳理成結構圖作為知識支架,課堂上引導學生自己完成知識結構圖。

風成地貌從成因上分為風蝕地貌和風積地貌,學生需要熟知風成地貌的分布、分布區域地理概況、風力作用概念等知識,教師在備課時要準備中國季風區與非季風區分布圖、西北地區環境資料、風力作用圖解和視頻,為提供素材支架做準備。同時,教師可以設置“敦煌莫高窟旅游”的情境支架,在旅游路途中認識和探究遇到的地貌類型,為學生提供情境支架。

基本的知識支架和素材支架搭建起來后,教師就可以引導學生進行地貌特征的總結和地貌成因的探究,在此過程中,應根據學生的實際情況給出建議支架和問題支架。比如,學生總結地貌特征時,教師提供如“可以從地貌規模上、形狀上來描述地貌特征”的建議支架;學生在探究地貌成因時,教師提供如“為什么風蝕蘑菇頭大身小”和“為什么新月形沙丘迎風坡緩而背風坡較陡”的問題支架,以此促進學生的思維發展,為學生的探究過程提供最終解決問題的“腳手架”。

在支架式教學中,教師為學生創設解決問題的情境,提供解決問題的支架,引導學生思考,通過自主探究、合作學習的方式感知、分析和解決問題,這樣就促進了學生對知識的深度理解和對知識網絡的深度建構。學生思維從知識結構圖中延伸出去,探究每個地貌類型的特點和成因,能夠總結出我國風成地貌的總體特征和宏觀成因,促進深度學習發生。

二、設計問題鏈,促進思維深度進階

通過問題鏈整合整節課的思維體系,有助于學生核心素養中綜合思維的養成,也有助于學生學科思維的深度發展,促進學生思維進階,達到深度學習的目的。新課標強調,問題式教學是整合學習內容的重要途徑,從學生已有認知出發設計問題鏈。問題鏈就是一個思維鏈,依靠問題鏈挖掘思維鏈,可以促進學生思維不斷進階。

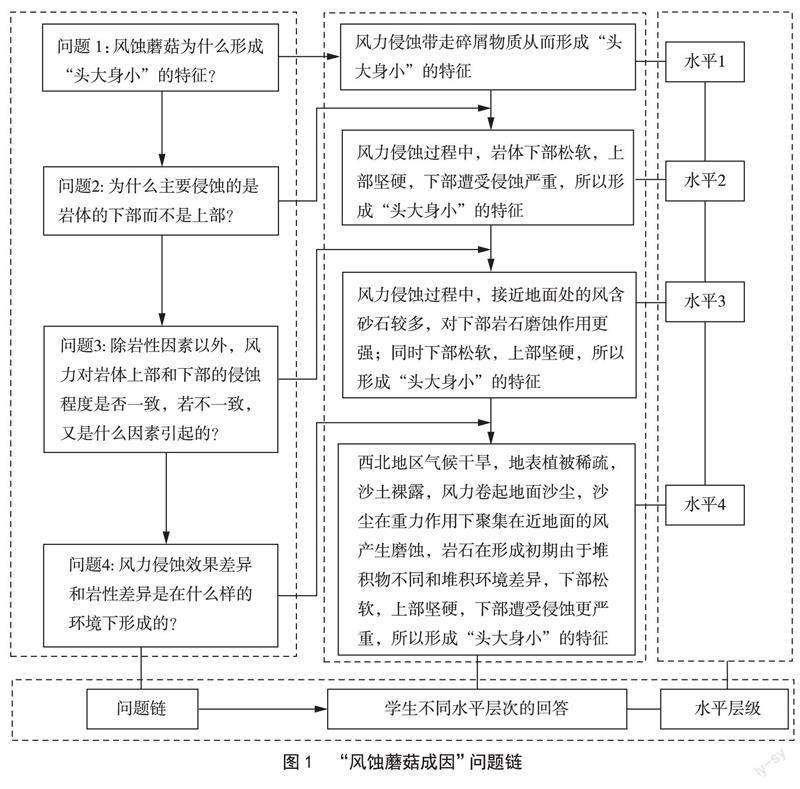

在“風成地貌”教學中,應基于思維進階思想引導學生分析風成地貌特點、成因。例如,如何認識西北地區的自然特征?西北地區風力為什么如此強勁?風成地貌是怎樣形成的?風成地貌在形成過程中對人類活動有什么影響?設計環環相扣的問題鏈,目的就是有效促進學生對地理事物的認識從表象走向本質,從特征描述走向成因探究。例如,在探究“風蝕蘑菇的成因”時就可以設計如圖1所示的問題鏈,以引導學生完成探究過程。

在具體設計問題鏈的過程中,要注意每個問題的解決都要給出相應的學習材料作為支架,幫助學生理解和解決問題。學生基于素材支架和問題鏈作出的回答,從水平1逐漸上升到水平4的過程,就是學生思維的發展過程。最終,在教師引導下,基于自主探究和協作學習,學生能夠熟練運用綜合思維從地理環境整體性的角度進行區域認知,促進思維深度進階,并在此過程中鍛煉自身的地理實踐力。

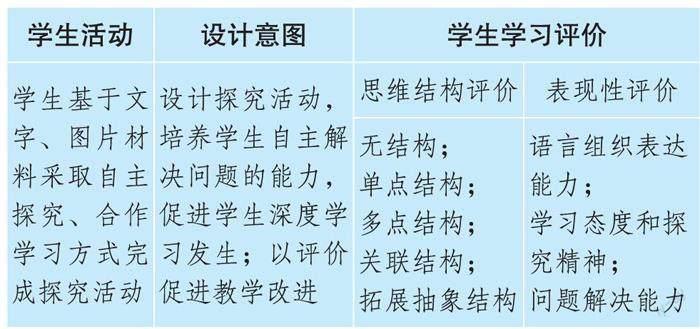

三、自主探究,深度評價學生發展

教學中要堅持學生的學習主體地位,深度學習的發生必須在學生深度參與的基礎上才能實現,支架式教學強調學生具備獨立探究解決問題的意志品質,要具備協作能力,包括師生協作、生生協作等。當前,教育評價方式從注重知識、能力轉向綜合素質評價,要求學生掌握必備知識、關鍵能力、學科核心素養。新課標也指出,要開展思維結構評價和關注表現性評價。在自主探究過程中,學生課堂表現反映了學生的思維結構、學習態度、解決問題的能力表現。

對于“風成地貌”教學,重難點主要集中在地貌成因探究,可設計“風蝕雅丹形成過程”“風蝕蘑菇成因”“新月形沙丘特點及成因”三個自主探究活動,以培養學生的學習能力,實現深度學習。以其中的第2個探究活動“風蝕雅丹形成過程”為例,進行說明。

【課堂探究2】“雅丹”意為“陡峭的小丘”,該地貌在我國西北新疆、甘肅等地最為典型。在白堊紀時期,當地本是一個巨大的湖泊。經過地殼運動,湖泊變成了夾雜砂巖和泥板的陸地瀚海。沉積巖層因風化而裂開,在長時間的外力作用下形成了一道道平行的溝槽。

探究:結合材料說明雅丹地貌的形成過程。

給出文字材料和雅丹地貌圖片材料(略),學生結合文字和圖片采取自主探究、合作學習的方式完成探究任務(如下表)。

依據學生表現和最終解決問題的效果,圍繞思維結構和課堂表現對學生進行深度評價,評價學生的發展水平是為了更好地促進教學改進,促進育人方式的變革,幫助學生轉變學習方式,從而實現深度學習,以及核心素養的落地。

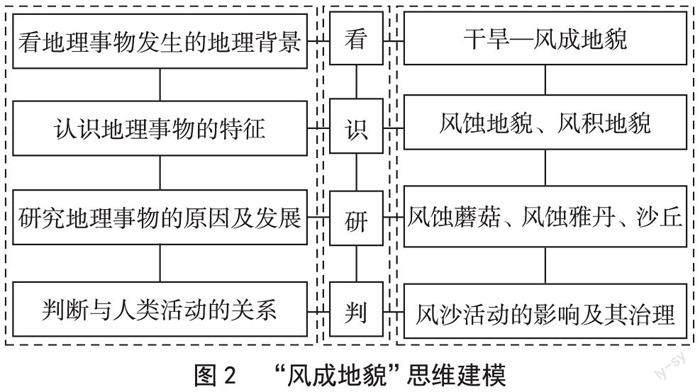

四、思路建模,促進核心素養深度融合

培育地理核心素養是當前高中地理課堂的主要任務,也是新高考背景下的必然要求。綜合思維、區域認知、地理實踐力和人地協調觀如何做到深度融合與有機統一,這需要在設計過程中結合教學內容對四個維度素養指標的解讀,從而整體地進行融入。在“風成地貌”課堂上,通過地理學習思維建模,嘗試實現核心素養四個維度的融合與貫穿(如圖2)。

課例教學中構建了“看—識—研—判”的四步思維模型。在“看”環節,學生基于教師給出的素材、情境、問題等學習支架進行總結,實現了區域認知素養落地;在“識”環節,依據學習支架認識地理事物的特征加以總結概括,滲透了地理實踐力培養;在“研”環節,學生要研究地理事物的形成原因及其未來的發展變化,需要學生以時空綜合和地方綜合對地理事物作出分析和預測,實現了綜合思維和地理實踐力培育;最后的“判”環節,學生分析地理事物與人類活動之間的關系,并就改善人地關系提出可行性措施,體現了人地協調觀的培養和落地。依靠思維模型,學生建立起自己的學習思維支架,有效促進了思維與素養的深度整合。此外,這個思維模型也可以遷移運用到其他區域地理學習中,以提升學生的自學自研能力,拓寬與延伸深度學習。

[參考文獻]

[1]郭華.深度學習及其意義[J].課程·教材·教法,2016,36(11).

[2]劉妍君,段玉山,周維國.支架式教學促進綜合思維進階:以“中國分區河流流量過程曲線圖”為例[J].地理教學,2020(21).

[3]吳英,張建國.支架式教學模式在高中地理教學中的應用研究:以人教版高中地理(2019年版)“地球的歷史”為例[J].中學地理教學參考,2021(10).

[4]教育部考試中心.中國高考評價體系[M].北京:人民教育出版社,2019.