淺談實驗探究在化學教學中的意義

趙孟剛

摘? 要:化學是一門實驗性質很強的學科,在化學知識中,關于鈉與硫酸銅溶液反應,為何沒置換出紅色的銅的問題,根據金屬活動性順序可知,Cu2+的氧化性強于H+,鈉卻與硫酸銅溶液中的水先反應,文章就這一問題進行了實驗探究,并對實驗現象做了深入的分析,形成了教學案例,闡述了在高中化學教學中,引導學生參與實驗,進行實驗探究的重要性,以期為其他教育工作者提供一定的教學參考。

關鍵詞:化學教學;置換反應;實驗探究

一、關于鈉的實驗問題的引入

鈉的有關知識,是高中必學的知識點,在講解鈉的化學性質時,鈉與鹽溶液的反應實驗是證明鈉化學性質非常活潑的重要試驗,教師通常用鈉與硫酸銅溶液反應來講解。實驗時教師一般取黃豆大小的鈉扔到盛有硫酸銅溶液的燒杯里,看到的現象是“浮、熔、游、響、藍色沉淀”,未見到有紅色物質出現,很多學生的疑惑油然而生,而教師一般解釋是:鈉的化學性質非常活潑,先與水反應,生成的氫氧化鈉再與硫酸銅反應生成藍色沉淀。實際上,這個解釋很難消除學生的疑惑,眾所周知,銅離子的氧化性比氫離子強,這是不爭的事實,鈉再活潑,也應該先與銅離子反應,置換出銅單質。此時教師不得不做出更深層次的解釋。那深層次的解釋又是什么呢?又如何用鈉置換出CuSO4中的銅呢?這就要求教師要帶領學生進行實驗探究,以厘清學生的疑思。

二、教學實驗探究

文章就鈉與硫酸銅溶液的反應,專門進行了探究和分析。實驗案例如下:實驗前,教師首先讓學生分析鈉的化學性質,其活潑性比銅強,根據前置后,強制弱的原則,將鈉投入到硫酸銅溶液中,能看到溶液顏色變淺,鈉消失,并且有紅色物質出現。4個小組的學生將黃豆大小的鈉投入到硫酸銅溶液中,同時觀察現象,學生得出的結論均是:鈉消失,有氣泡,同時有藍色沉淀產生,但無紅色物質出現。4個小組的成員都陷入了沉思,為什么沒有看見紅色物質呢?

而后,學生開始討論,教師引導學生就此問題進行探究,組織學生小組合作分工,分別開展查閱資料和實驗準備工作,以繼續進行實驗。實驗過程如下:

(一)提出問題

問題1:鈉為何在硫酸銅溶液里沒置換出銅?

問題2:鈉能否置換出硫酸銅中的銅?

(二)猜想

猜想1:鈉的化學性質非常活潑,放在硫酸銅溶液中先與水接觸,發生反應:由于鈉的密度比水小,浮于水面,與銅離子接觸面小,故難置換出銅。

猜想2:由于硫酸銅溶液中,銅離子與水分子形成配合離子——四水合銅離子,Cu2+被包裹,即銅離子難與金屬鈉“見面”,故難以反應。

猜想3:硫酸銅溶液中,銅離子濃度太小,幾乎被水隔開。

猜想4:一定條件下,鈉能置換出硫酸銅中的銅。

(三)查閱資料

1. 四水合銅離子在水溶液中存在平衡。

[Cu(H2O)4]2+?Cu2++4H2O

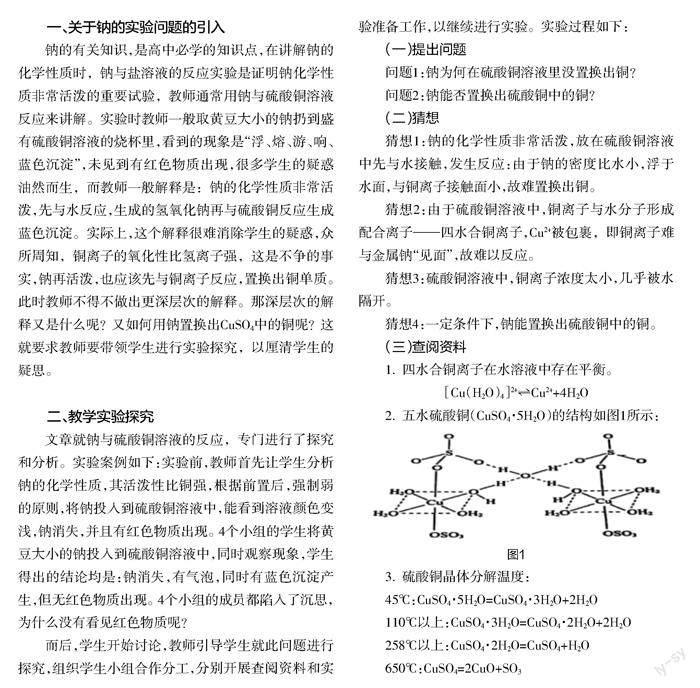

2. 五水硫酸銅(CuSO4·5H2O)的結構如圖1所示:

3. 硫酸銅晶體分解溫度:

45℃:CuSO4·5H2O=CuSO4·3H2O+2H2O

110℃以上:CuSO4·3H2O=CuSO4·2H2O+2H2O

258℃以上:CuSO4·2H2O=CuSO4+H2O

650℃:CuSO4=2CuO+SO3

(四)實驗驗證

實驗1:實驗時取一小塊鎂條,用砂紙打磨掉表面的氧化膜,然后放進盛有硫酸銅溶液的試管里。

現象:有大量氣泡產生,在鎂條表面聚集有紅色物質出現。

實驗2:將硫酸銅配成熱飽和溶液,直至冷卻后,有大量硫酸銅晶體析出來,細心的學生將鈉塊包裹在石蠟里,然后用小針刺一些小孔,用小木棍將其浸泡在熱的飽和硫酸銅溶液里。

現象:偶有氣泡產生,并有白色懸浮物產生(是鈉受熱融化后的凝固物)。

將反應后的溶液用水稀釋,觀察燒杯底部有黑色物質,向其中加入足量鹽酸,充分震蕩,黑色物質完全消失,溶液變澄清透明綠色溶液,說明無銅單質產生。

實驗3:取兩藥匙硫酸銅晶體于試管中,然后用鑷子取黃豆大小的鈉塊放進硫酸銅晶體中,固定在鐵架臺上加熱。

現象:試管壁有水珠產生,試管底部部分硫酸銅晶體由藍色變為白色,一段時間后,鈉塊竄出晶體,產生火花,藍色晶體表面有紅色物質出現,還有黑色物質出現。

將反應后的紅色固體物質和黑色物質與未反應的硫酸銅晶體分離開,放在白色濾紙上,所產生的紅色銅一目了然。

(五)實驗現象的分析

1. 通過以上實驗可知,不管是鎂還是鈉與硫酸銅溶液反應,都有黑色物質產生,將這些黑色物質加水溶解,固體難溶于水,再滴加一定濃度的鹽酸,黑色物質溶解,說明產生的黑色物質全是氧化銅。

2. 對實驗1、2分析,鎂與硫酸銅溶液反應產生大量的紅色物質銅,而將鈉放到硫酸銅溶液中浸泡,仍然沒有銅產生,說明鈉沒能大量置換出銅。

3. 實驗3,硫酸銅晶體中,雖然銅離子的存在形式仍然是四水合銅離子,但由于“水分少”,通過查閱資料,四水合銅離子不穩定,根據平衡:[Cu(H2O)4]2+?Cu2++4H2O加熱過程中水不斷減少,平衡向右移動,鈉與銅離子發生置換反應。

對以上實驗的解釋,根據配合物理論有關知識,四水合銅離子在水溶液中存在以下平衡:[Cu(H2O)4]2+?Cu2++4H2O,Cu2+的濃度很小,與鈉接觸的面積遠沒有鈉與水接觸的面積大,所以鈉很難有機會置換出銅,而鎂不同,活潑性比鈉小,與水反應弱得多(雖然加熱仍然要與水反應)。雖然溶液中銅離子濃度很少,CuSO4在溶液中水解顯酸性,故將鎂放入硫酸銅溶液中,剛開始有大量的氣泡產生,隨之有大量的銅在鎂片上聚集。本研究認為,鎂與銅反應,產生的銅與鎂形成原電池,堆積在鎂片上。而鈉與水反應劇烈,且不斷熔化減小,難以像鎂那樣有足夠的條件置換出銅。

(六)學生總結與反思

實驗2不能充分說明鈉未與硫酸銅溶液反應,生成的黑色物質,是否是鈉置換出的銅與氧氣反應生成了CuO所致?根據有關資料可知,是硫酸銅水解生成的氫氧化銅受熱分解所致。

實驗3中鈉與CuSO4·5H2O反應,雖然有紅色物質出現,但是試管破裂,在實際操作中存在安全隱患,有沒有安全的實驗設計?要證明鈉只與水發生了反應,最好是進行定量分析,即取一定質量的鈉與硫酸銅溶液反應,通過測量所收集氣體體積確定鈉的實際反應情況,這樣得出的結論才嚴謹科學。對于試管中加熱鈉與CuSO4·5H2O晶體的混合物,可以在坩堝里進行,這樣可以避免因試管炸裂而帶來的不安全的因素。

根據以上分析,可以得出以下結論:

1. 鈉與硫酸銅溶液反應,由于溶液中銅離子的存在形式而濃度較小,鈉與大量的水發生劇烈的反應,體積不斷變小,難以得到銅物質。

2. 鈉與硫酸銅晶體粉末混合加熱,能置換出銅。

三、實驗探究在化學課堂教學中的重要意義

(一)挖掘學生設計潛能,促進學生深度思考

本研究通過引導學生探究鈉與硫酸銅溶液能否發生置換反應的實驗探究,充分調動了學生主觀能動性,培養了學生的團隊合作意識,提高了學生實驗操作動手能力,有利于培養學生化學學科核心素養。學生完成實驗后激動不已,尤其是根據自己的設計置換出了銅的那一刻,自豪感油然而生,這不僅提升了學生對知識的掌握程度,也鍛煉了學生的實驗探究能力。

在實驗中,學生為了能夠使鈉沉到溶液底部,能夠想到將蠟燭用燒熱的鐵絲將蠟燭中心掏空,然后將黃豆大小的鈉放進去,再用融化的蠟燭將其封住,并插上木棍,用熱鐵絲在其四周刺上小孔,然后放到溶液中,設計巧妙,大膽創新,這是十分值得教師表揚的地方,體現了學生的深度思考與動手能力。為了對比實驗,學生選擇鎂條而沒選擇鐵,是因為鋁、鐵與水不反應,鎂與鈉化學性質較近(打磨過的鎂雖與水反應緩慢),再將硫酸銅晶體與鈉混合加熱,置換出了“期待中的銅”,學生的付出得到了回報。整個實驗過程,充分挖掘了學生的設計潛能,打開了學生的思考,也促使學生進入化學知識的深度思考中。

在當前教育部要求“雙減”的背景下,高中化學教師應大膽放手,讓學生參與到教學中,深入思考,積極探索,充分發揮主觀能動性,從而讓學生體會到探究的樂趣,提升對化學學科的興趣。

(二)及時更新教學觀念,緊跟化學大概念課堂教學模式

隨著教育改革不斷深入,2020年,教育部印發了《普通高中課程方案和語文等學科課程標準(2017年版2020年修訂)》。2022年4月《義務教育課程方案和課程標準(2022年版)》也頒布實施,引領著我國教育改革正進入新的階段。其中明確指出:“國家課程標準規定課程性質、課程理念、課程目標、學業質量和課程實施等,是教材編寫、教學、考試評價以及課程實施管理的直接依據。”同時,還指出:“推進綜合學習,整體理解與把握學習目標,注重知識學習與價值教育有機融合,發揮每一個教學活動多方面的育人價值。”

本研究探究鈉與硫酸銅發生置換反應的實驗案例,是一次化學大概念課堂教學模式的重要實踐。如何提出問題?如何實施才能達成目標?學生在教師的引導下一步一步去思考,通過分工合作,默契配合,最后出色地完成了任務,達到了預期效果。鈉及鈉的化學性質這一主題可以分解成幾個小目標,其中之一就是如何通過實驗驗證鈉的化學性質。再由學生通過設計鈉與硫酸銅反應的實驗,既證明了鈉化學性質的正常性,也證明了其特別(不能在正常情況下置換出紅色銅)之處,目的明確,方向性很強。教師再引導學生進行評價反思,如在設計上還有哪些不足?通過該探究是否達成了既定目標?如何將這次的一系列探究運用到以后的學習中,讓自己積極主動地參與到知識的學習和探究中?諸如此類的問題值得師生深入思考,也是所有高中化學教師需要不斷探索的地方,在以后的教學中不斷優化教學設計,不斷更新教學理念。

讓學生真正融入化學實驗中,以達成對化學知識的扎實掌握和實驗探究能力的提升,這是化學學科育人的有效體現,也是教師有效更新教學理念的表現,改變了過去滿堂灌的教學方式,緊跟化學大概念課堂教學模式,讓學生在動態探究中得到了知識的輸入。

(三)以實驗為依托,培養學生辯證唯物主義觀

通過本次實驗,有效培養了學生的辯證唯物主義觀,學習到了如何實事求是、一分為二地看待問題。學生通過實驗發現,雖然鈉是一種活潑性強的金屬,能與非金屬、水反應,但不能與鹽溶液反應直接置換出金屬,即活潑金屬不一定能置換出活潑性較弱的金屬,這與所處環境有關。以此類推,凡是活潑性比鈉強的金屬,都很難直接置換出鹽溶液中的金屬,在金屬活動性表里,前面的金屬能從鹽溶液里置換出后面的金屬,但不包括K、Ca、Na。在高中教學中,同樣可以推出Rb、Cs、Ba等,本質原因就是這些元素與水的反應非常劇烈。通過實驗,這些金屬與硫酸銅混合加熱,仍然能置換出紅色的銅,體現了“強”置“弱”,所以一些反應不是一成不變,環境不同,現象不同,產物不同。學生在這樣的化學實驗探究的過程中,也感悟到了具體問題具體分析,辯證地看待問題的重要性。

四、結語

在高中化學的課堂教學中,實驗教學具有重要的意義。通過實驗,學生不僅可以學習到化學知識,明晰化學概念,還能培養觀察能力和動手能力,養成嚴肅認真、實事求是的科學態度。化學實驗以一種極其有效和直接的方式調動了學生的課堂參與性,有效貼合了當下的素質教育理念和深度學習理念。

參考文獻:

[1]丁偉,孫安貴. 鈉與硫酸銅溶液反應產物的實驗研究[J]. 化學教學,2017(08):55-58+72.

[2]周來友. 飽和溶液析出結晶水合物問題的多種解法——以硫酸銅飽和溶液析出晶體的計算為例[J]. 數理化解題研究,2017(10):88-91.

[3]李開紅. 新時代背景下的高中化學實驗教學路徑探索[A]∥廣東省教師繼續教育學會. 廣東省教師繼續教育學會第五屆教學研討會論文集:三[C]. 2022:863-865.

[4]石紅利. 高中化學實驗探究式教學模式的構建與實施[J]. 試題與研究,2021(33):85-86.

[5]滕雷. 硫酸銅生產過程中幾個技術問題的探索[J]. 湖北化工,2000(05):38-39.

(責任編輯:廖? 藝)