核心素養導向的初中化學情境化教學設計與實施

白振興

【摘要】本文基于情境化教學的內涵和特點,以科粵版化學九年級下冊“物質溶解的量”第一課時教學為例,從創設情境、演示實驗、深度理解概念、模擬情境進行實驗探究、知識拓展延伸等方面,論述初中化學課堂開展情境化教學的設計與實施過程。

【關鍵詞】初中化學 情境化教學 物質溶解的量

【中圖分類號】G63 【文獻標識碼】A

【文章編號】0450-9889(2023)25-0084-04

《義務教育化學課程標準(2022年版)》(以下簡稱《2022年版化學課標》)提出,教師需要重視開展核心素養導向的化學教學,根據教學目標、教學內容、學生已有知識以及學校實際條件,有針對性選擇學習情境素材,引導學生在學習情境中發現問題,展開討論,在解決化學問題的同時,形成解決問題的思路和方法。在初中化學課堂教學中,教師立足學生實際創設真實、有趣的情境,激發學生的好奇心和求知欲,提高學生課堂教學活動的參與度,引導學生在情境中理論聯系實際,深入探究化學問題,強化對化學知識的理解與運用,鍛煉科學探究與實踐、發展科學思維、培養科學態度與責任,從而提高學生的化學核心素養。

情境化教學是指在教學過程中,教師有目的地引入或創設具有一定感情色彩、以形象為主體的具體場景,以幫助學生理解教學內容,使學生的心理機能得到發展的一種教學方法。情境化教學能將理論與生活聯系起來,將教材中的知識點串聯生活中的問題,培養學生發現問題并運用所學知識解決問題的能力。情境化教學策略包括營造趣味情境、創設情境問題、借助歷史人物創設教學情境、情境結合實驗等。在教學實踐中,教師可以根據教學內容選擇多個教學策略相結合,構建貼近學生生活、生動有趣的課堂教學活動,以有效達成教學目標。初中化學雖然是學生首次學習的學科,但學生的生活經驗中已經具有與自然社會化學知識相關的體驗和感知。初中化學教師在日常工作中應多積累生活中的化學素材,考慮素材的背景與教學的聯系,在教學中貫徹發展學生核心素養的要求,積極開展情境化教學。在初中化學情境化教學過程中,教師先把化學知識轉化為與知識產生或運用過程有相似的形式結構,然后有意識地引入或創設一定的情境,通過問題、任務等形式驅動學生參與到學習活動中,引導學生運用多種感官體驗類似知識產生或運用過程,從而培育和發展化學核心素養。下面筆者以科粵版化學九年級下冊“物質溶解的量”第一課時教學為例,談談核心素養導向的初中化學情境化教學設計與實施。

“物質溶解的量”第一課時是對前面所學溶解現象、影響溶質溶解快慢的因素等知識的進一步延伸,為后續第二課時學習溶解度的概念、從定量的角度領會物質溶解度的條件和溶解度曲線的表示方法、明確溶解性與溶解度的關系奠定基礎。本課教學目標如下:初步學會運用觀察、對比等方法驗證物質在一定量的水中溶解能力是有限度的,了解飽和溶液和不飽和溶液的概念;初步學會運用比較、分析、綜合歸納等方法判斷飽和溶液和不飽和溶液;能根據情境問題設計實驗方案,通過小組實驗探究獲取信息,運用科學方法解決飽和溶液與不飽和溶液的相互轉化問題,培養學生的科學思維和創新能力。在本課教學中,教師可以通過創設情境,引導學生在觀察對比、討論分析中學會從定性的角度認識飽和溶液,并在設計實驗方案、動手實驗、討論分析、歸納結論的過程中深入理解飽和溶液和不飽和溶液的相關知識,從中培養學生發現問題、實驗探究和運用化學知識解決問題的能力,有利于發展學生的化學核心素養。

一、創設情境,引入新課

學生只有對所要學習的內容產生興趣,才能夠積極主動去學習。要想讓初中生對化學學習有主動性和好奇心,就需要教師在教學中緊密聯系生活,結合教學內容給學生創設真實有趣的教學情境。“物質溶解的量”第一課時的課堂導入,教師可以借助歷史人物創設教學情境,通過讓學生觀看革命故事《閃閃的紅星》中潘東子運鹽的視頻片段,以此激發學生的好奇心:在紅軍抗擊日寇時期,紅軍戰士除了需要大量的糧食和武器,還需要一定量的鹽,即使敵人百般阻撓,小紅軍潘東子還是運用自己的機智和勇敢,成功地將鹽運上山。視頻播放結束后,教師提出問題。

師:潘東子運鹽上山是如何躲開敵人搜身的?

生:潘東子用水將鹽溶解,然后用棉衣吸收鹽水,成功地將鹽運上山。

師:聰明的潘東子把鹽溶解在水中,用棉衣吸收鹽水,就這樣瞞天過海地通過了敵人的關卡。那么,鹽是否可以無限溶解在一定量的水中?

教師用潘東子運鹽的革命故事引入新課,讓生活與化學相聯系,激發學生的學習興趣。接著教師提出問題,引導學生思考物質能否無限溶解在一定量的水中,順利導入本課的教學主題。

二、演示實驗,建構概念

建構主義理論認為,學習是學習者基于原有的知識經驗生成意義、建構理解的過程,這一過程往往需要在社會文化互動中完成。學生對化學概念的建構同樣需要一個社會文化互動的過程,如此方能促進學生對概念的理解。在初中化學教學中,部分教師為了有更多的復習時間應對升學考試而追趕教學進度,往往忽略學生對化學概念的建構。學生強行識記化學概念,對概念的理解不透徹,會導致前后知識無法銜接,從而給學生后續的學習造成困難。在本課中,飽和溶液和不飽和溶液是初中化學溶液學習的重要概念,教師在教學中要從多個角度引導學生通過觀察對比、討論分析、歸納總結建構概念,如以問題、任務、實驗等形式驅動學生思考,發展學生的科學思維能力。

根據生活經驗,學生知道物質不能無限溶解在一定量的水中,為了驗證這一理論的正確性,教師可進行演示實驗,同時運用信息技術直播展示實驗,保證后排學生能夠清晰地觀察到實驗現象。教師在兩個容積為100mL燒杯中各加入15mL溫度為20℃的水,然后分別加入硝酸鉀和氯酸鉀固體各3g,攪拌至均勻。

師:請同學們觀察兩個燒杯中溶質溶解的情況,看看溶液中是否有固體剩余,判斷溶質溶解的量是否達到極限。

生:硝酸鉀沒有剩余,由此可知硝酸鉀溶解的量還沒有達到極限;氯酸鉀有固體剩余,由此可知氯酸鉀溶解的量已達到極限。

師:剛才的實驗屬于對比實驗,對比的是溶質的種類,實驗中有哪些相同的條件?

生:溫度、溶質的質量和水的體積。

師:在一定溫度下,溶質在一定量的溶劑中溶解的量是有限度的,超過這個限度,溶質就不能繼續溶解了,這種溶液稱之為飽和溶液,反之為不飽和溶液。

教師通過演示實驗讓學生觀察、對比、分析實驗現象,發現不同溶質在相同的溫度、等體積的水中溶解能力不同,引導學生初步建構飽和溶液和不飽和溶液的概念,學生學會用比較分析的科學方法,從而培養學生的科學思維能力。

三、深度理解,突破難點

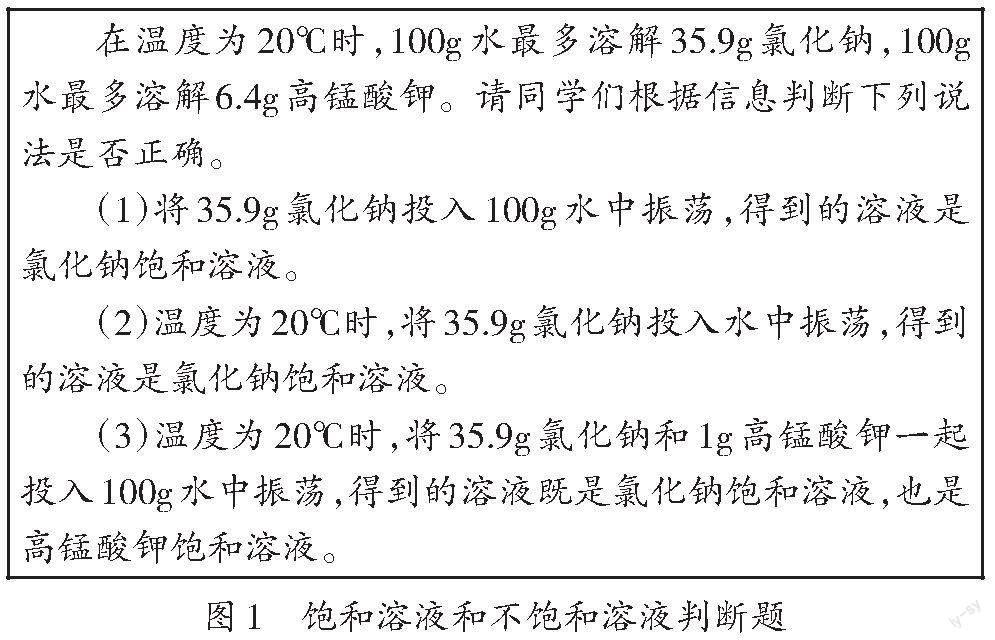

為了讓學生深度理解化學概念,教師通過“八桂教學通”在大屏幕上呈現如圖1所示的題目,讓學生根據概念中的關鍵詞討論與交流,理解飽和溶液和不飽和溶液概念,以此突破本課教學難點。

學生通過分析討論,發現圖1中的題(1)不一定是飽和溶液,沒有強調溫度;題(2)不一定是飽和溶液,沒有強調水的體積。對于題(3)學生卻無法判斷,學生存在的疑惑是氯化鈉、高錳酸鉀的溶解是否會相互影響,因此不確定氯化鈉溶液、高錳酸鉀溶液是否飽和。此時,教師趁機引導學生設計實驗探究疑問:“實踐是檢驗真理的唯一標準,請同學們分小組利用桌面上的藥品和儀器,按步驟配出氯化鈉飽和溶液,并驗證氯化鈉飽和溶液是否能繼續溶解高錳酸鉀,記錄實驗現象并歸納結論。”

學生分小組進行實驗探究,在一個燒杯中先加入35.9g氯化鈉和100g水,然后加入1g高錳酸鉀,觀察溶解情況后,將溶液分為等體積的兩部分倒入兩個燒杯中,分別繼續加入高錳酸鉀、氯化鈉,觀察并記錄實驗現象。學生發現在等體積的混合溶液中高錳酸鉀繼續溶解,但是氯化鈉不再溶解。實驗驗證上頁圖1題(3)中氯化鈉溶液是飽和溶液,但還可以繼續溶解高錳酸鉀,說明氯化鈉飽和溶液對于其他溶質不是飽和溶液,高錳酸鉀溶液不是飽和溶液。通過以上環,讓學生學會運用對比的方法理解化學概念,認識到得出飽和溶液概念的前提條件是一定溫度、一定量水和溶質種類。學生通過實驗驗證猜想,鍛煉了與他人合作、溝通交流和實驗操作能力,發展了科學探究與實踐核心素養。

四、動手實驗,遷移知識

初中化學是學生系統學習化學的開始,學生對化學實驗充滿興趣,但在上化學概念課時,課堂氣氛往往變得沉悶,學生興趣不大,其主要原因是教師的教學形式過于單一,教學內容與生活聯系不大。為此,教師在課堂中要善于創設情境,激發學生的學習興趣,讓學生針對情境問題進行交流討論,學會利用化學知識解決實際問題,培養學生的科學探究與實踐能力。教師讓學生通過角色扮演,代入小紅軍潘冬子的視角,以問題的形式引導學生從不同角度認識飽和溶液的概念并歸納出飽和溶液的判斷方法。

師:如果你是潘東子,每次經過哨卡都非常危險,棉衣能吸收的鹽水是有限的,什么狀態下的鹽水含有的鹽最多?

生:鹽水飽和溶液。

師:請同學們結合剛才演示的實驗現象,分析歸納出判斷飽和溶液的方法。

生1:溶液中有未溶解的固體溶質,溶液為飽和溶液。

生2:溶液中若沒有固體溶質剩余,則加入一定量該溶質,溶質不繼續溶解,溶液為飽和溶液。

學生回顧之前演示實驗的操作和實驗現象,運用比較、分析的方法從溶液中是否有固體剩余和添加溶質是否溶解兩個角度歸納出飽和溶液的判斷方法。以實驗為基礎是化學學科的重要特征之一,實驗對發展學生的化學核心素養有著極為重要的作用。實驗的設計、操作有利于激發學生學習化學的興趣,發展學生的化學觀念、科學思維、科學探究與實踐等核心素養。教師以潘冬子面臨的實際問題切入,讓學生模擬情境進行實驗探究,通過實驗驗證飽和溶液與不飽和溶液的相互轉化方法。

師:潘冬子發現他的鹽水是飽和溶液,并且含有少量未溶解的鹽。同學們有辦法能讓這些未溶解的鹽繼續溶解?

生:可以加水或者加熱。

師:加水或者加熱的方法是否正確。請同學們設計實驗方案驗證飽和鹽水轉化為不飽和鹽水的方法。

生:取兩個相同的燒杯,分別加入50mL水和過量的鹽,攪拌直至有鹽剩余。接著,往一個燒杯里再加入水并攪拌均勻,另一個燒杯用酒精燈加熱并攪拌均勻,觀察實驗現象。

師:請同學們按照設計的方案進行實驗,并觀察、記錄實驗現象。

學生通過實驗探究發現,一個燒杯中的鹽在加水后繼續溶解,另一個燒杯中的鹽在加熱后也繼續溶解,從而驗證飽和溶液可以通過增加溶劑、升溫的方式轉化為不飽和溶液。為了培養學生的逆向思維和知識遷移能力,教師繼續啟發學生。

師:潘冬子成功將鹽運上山后,抓緊用清水將棉衣里的鹽水稀釋在水盆中。請同學們思考如何將不飽和鹽水轉化為飽和鹽水?

生:增加溶質和降低溫度可以將不飽和鹽水轉化為飽和鹽水。

師:這兩種方法都可以將不飽和鹽水轉化為飽和鹽水,但不利于潘冬子從飽和鹽水中提取鹽。同學們還有別的方法嗎?

教師讓學生觀看潘東子運鹽上山后燒水煮鹽的視頻片段,引導學生發現蒸發溶劑也能將不飽和溶液轉化為飽和溶液。學生根據剛才實驗操作以及生活常識,很快聯想到將鹽水燒開,通過蒸發能把鹽從水中分離出來。教師模擬真實情境,利用問題的形式引發學生思考,學生經歷討論分析、設計實驗、實驗探究的過程,最終歸納總結出一般情況下飽和溶液與不飽和溶液相互轉化的方法,學會了知識遷移運用。

五、拓展延伸,鞏固提高

初中生知識積累和生活經驗有限,在學習化學過程中經常知其然而不知其所以然。雖然學生掌握了一般情況下飽和溶液與不飽和溶液相互轉化的方法,但是該方法只適用于大多數溶解能力隨溫度升高而增大的物質,對學生系統學習化學存在一定的誤導。因此,教師在課堂教學中要進行知識拓展延伸,補全知識點,拓展學生眼界。

師:老師在冬天配置一瓶澄清石灰水,密封放置,到了夏天石灰水變渾濁了,瓶壁和瓶底出現了少量白色固體。請同學們結合老師給出的圖示(見下頁圖2),分析這是為什么?

生:石灰水是密封放置的,夏天溫度較高,原本澄清石灰水中的溶質氫氧化鈣由于隨溫度的升高溶解度降低,有可能有白色固體氫氧化鈣析出。

教師通過問題的形式創設情境,引導學生觀察圖2中氫氧化鈣的溶解能力隨溫度變化的趨勢,發現氫氧化鈣的溶解能力是隨溫度的升高而降低,當外界溫度升高時,氫氧化鈣會因為溶液中溶質質量超過其溶解能力而析出。因此,通過升高溫度會使氫氧化鈣不飽和溶液變成飽和溶液。該過程能培養學生的圖表分析能力和科學思維能力,讓學生認識到不同物質的溶解能力隨溫度變化的不同結果,從而理解為什么溫度會影響飽和溶液與不飽和溶液的相互轉化,有利于學生形成系統的化學知識體系。

作業是教學過程中必不可少的環節,是學生所學知識的鞏固與延伸,對學生綜合素質提升有很大幫助。《2022年版化學課標》提出,要充分發揮作業的復習鞏固、拓展延伸和素養提升等功能,保證基礎性作業,增加科普閱讀、動手實踐、實驗探究等綜合實踐型作業。除了常規的紙筆練習外,教師應該結合化學與生產生活相關的實際問題布置綜合實踐型作業。針對“物質溶解的量”第一課時,教師可布置如下實踐型作業:日常生活中,冬天時蜂蜜會變成白色黏稠狀,請同學們以小組為單位,探究形成這一現象的原因,并找出一小瓶蜂蜜,將其轉化為晶體,寫出一份實驗報告。學生通過完成作業,在探究實踐中能將化學知識與生活進行聯系,激發學生的科學思維,學會運用化學知識解釋生活中的現象,學會運用化學方法解決生活中的問題,促進學生科學探究與實踐核心素養的培育和發展。

綜上所述,情境化教學有利于活躍課堂氣氛、優化教學效果、提高學生學習效率。在初中化學情境化教學中,教師應結合教學內容搭建化學與生活聯系的橋梁,找準情境與化學知識的連接點,創設符合學生認知習慣和學習能力的教學情境,讓學生在情境引導下由淺到深、層層遞進地發現問題,通過自主探究、交流探討、實驗驗證等方式解決問題,從而建構新的知識結構,發展高階思維能力,實現化學核心素養的提升。

參考文獻

[1]中華人民共和國教育部.義務教育化學課程標準(2022年版)[S].北京:北京師范大學出版社,2022.

[2]李斌.試析初中化學教學中如何有效滲透學科核心素養[J].發明與創新(職業教育),2021(8):93-94.

[3]王芳.指向計算思維養成的復合問題情境設計[J].中小學班主任,2022(22):70-71.

[4]任軍成.淺談情境教學法在初中化學中的應用[J].科學咨詢(教育科研),2021(10):236-237.