人文關懷視角下養老設施專項規劃編制方法探索

李鈞 金霜霜 王玨

關鍵詞:人文關懷;養老設施專項規劃;供需匹配;編制方法;國土空間規劃;空間治理

0 引言

人文關懷,其核心在于肯定人性和人的價值,要求人的個性解放和自由平等,尊重人的理性思考,關懷人的精神生活等,《雅典憲章》明確提出:“對于從事城市規劃和建設的工作者來說,公眾的需要和以人為出發點的價值衡量是一切工作成功與否的關鍵。”[1]在國家治理體系建設和治理能力現代化的宏大背景下,空間治理工作也以人文關懷為內核,越來越多地關注空間正義的實現,關注不同群體的多元化需求[2]。老年人作為相對弱勢群體,其權益和需求的滿足是各級政府與社會各界關心關注的一個重要的民生問題。現今,養老服務設施作為服務老年群體的基礎平臺,其規劃和布局更應符合“人的現代化”的核心要求[3]。

專項規劃作為國土空間五級三類規劃體系中的一大類別,具有承上啟下的關鍵意義[4]。在人文關懷視角下,養老設施專項規劃的編制也需要轉換工作思路、創新工作理念,進一步體現規劃作為公共政策的本質屬性,聚焦供需匹配,優化空間供給,發揮空間服務于人的應有價值。

杭州屬于人口老齡化發展速度快、老年人口總量高的城市,根據2021年底的統計數據,全市60周歲以上的常住老年人口已達211.1萬人,占常住總人口的17.3%,并且呈現高齡化、空巢化、失能化疊加的趨勢,對養老設施的數量和質量都提出越來越高的要求。本文以杭州的養老設施專項規劃編制為例,通過供需匹配分析,研究現階段養老設施布局中存在的問題,并從人文關懷視角提出相應的規劃對策,為積極應對老齡化提供思路和借鑒。

1 杭州市老年人口及空間分布特征

杭州是一個千萬級人口的城市,也是近年來全國人口凈流入最多的城市之一,2019年常住人口凈增55.4萬人、2020年凈增157.6萬人,2021年底常住人口總數達到1 220.4萬人。相對年輕化的外來人口大量涌入,降低了杭州老年人口的占比。目前全市常住人口的平均年齡為38.77歲,但這并不能掩蓋杭州的老齡化問題。從老年人口本身來看,呈現數量大、增長快的特征,從2015年到2021年常住老年人口數量從161萬人增長到211.1萬人,年均增長超過8萬人,龐大的養老需求不容忽視。同時,得益于杭州良好的生活環境與氛圍,外來人口的家庭化遷移趨勢日益明顯。目前外來常住老年人口數量已超過13萬人,相應地在規劃配置中也應以空間正義的治理目標為導向[5],充分考慮常住老人養老服務的需求。

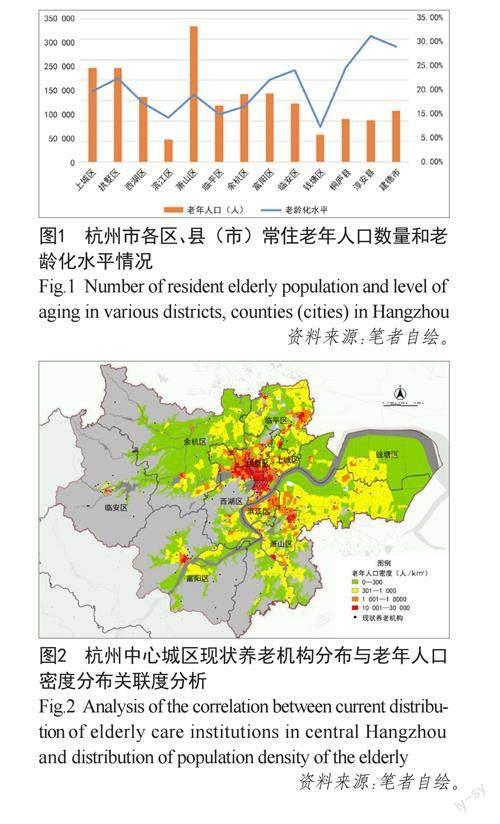

從空間分布上來看,杭州市老年人口存在顯著的不均衡性,其中上城、拱墅、西湖3個老城區的老年人口最為集中,3個城區的地域面積僅占全市域的3.23%,老年人口數量卻占全市域的29.61%,平均老年人口密度超過1 128人/km?。其中,老舊小區較為集中、老年人口最密集的拱墅區艮園社區、西湖區曙光社區等,老年人口密度已超過27 000人/km?,養老需求巨大;而以產業為主的濱江、錢塘等城區,老年人口總量和密度都比較低,是杭州目前老齡化問題最緩和的地區;蕭山、余杭、富陽等外圍城區由于人口總量較大,盡管老齡化水平和老年人口密度不算高,但老年人口總量都超過15萬人,其中最高的蕭山超過了33萬人;而離市中心較遠的3個縣(市),老年人口總量和密度都不算高,但老齡化水平卻都超過20%,主要原因是這類地區年青人外出打工、老年人留守的情況較為普遍。老年人口分布的地區差異顯著,就更需要通過科學的規劃引導,因地制宜,提升養老設施布局的均好性(見圖1)。

2 養老設施空間供需現狀與困境分析

2.1 “老人跟著機構走”的現有思路與原居養老訴求相矛盾

從杭州的老年人口和養老設施空間分布特征來看,存在著老年人口密集地區需求大、空間少、養老機構規劃布局不足的問題,尤其是西湖周邊、運河沿線的老舊小區,空間挖潛困難,人均可享機構服務水平較低。因而,為了滿足床位指標要求,通常采用在城郊設置大型養老機構的方式來實現指標平衡。然而,這類布局方式只能解決一部分愿意離開現有居住地養老的老年人的需求,是傳統規劃思維下“老人跟著機構走”的配置思路和解決路徑。

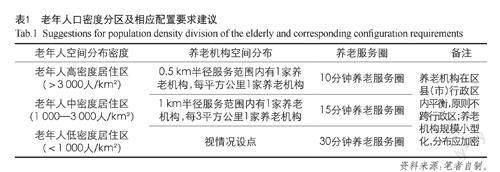

筆者在調研中發現,老城區的養老機構一床難求,外圍地區大型機構的床位則有大量空置。如處于主城外圍的金色年華金家嶺退休生活中心和濱江區綠康陽光家園,設計床位數都在2 000張以上,但現狀空置率均在40%以上。究其原因,原居養老、就近享受養老服務仍是目前大多數老人愿意選擇的模式(見圖2)。

根據筆者針對養老服務需求開展的問卷調查,在3 200余名受訪老人中,有48%期望一直采取居家養老的模式,41%考慮在年齡增長的情況下再進入養老機構。由此可見,居家養老模式在較長一段時間內都將占據養老方式的主流,生活在離家近、熟悉的環境是大多數老年人樂意接受的養老方式。同時,對于入住機構規模的選擇中,200張床位以下的小型機構和200—500張床位的中型機構最受歡迎,分別占受訪老人的38%和34%。另外,年齡越大,入住小微型養老機構的傾向也越為明顯,超過40%的80歲以上高齡老人選擇入住30張床位以下的微型養老機構。可見,老年人對于設施規模的喜好并不明顯,作為主流的原居養老需求難以通過遠郊大型機構得到滿足。

2.2 養老機構與居家養老設施相割裂的模式難以滿足專業化需求

杭州目前配置的養老服務設施包括養老機構和居家養老設施兩大類。其中,養老機構的功能定位相對專業,但在老城區尤其是老舊小區的布局較少,而居家養老設施以社區為單位進行配置,整體數量多且大多以兩三百平方米的面積嵌入老年人居住的區域內,但由于布局零散,很難提供專業化的養老床位,設施功能也較為單一。上述空間分布特征導致兩類設施的功能、服務互不相通,彼此割裂的現象嚴重,居家養老設施對養老機構的支撐作用、養老機構對居家養老設施的輻射帶動作用都未能得到很好的發揮。

根據問卷調查,受訪老人在對“養老機構類型的傾向”(見圖3)的考慮中,40.03%選擇醫養結合的養老機構(帶護理院功能),38.45%選擇專業醫療機構(護理院、老年病醫院等)。在對“選擇養老機構考慮的主要因素”(見圖4)的選項中,除伙食質量外,選擇最多的因素為醫療設備,占比達42.21%。由此可見,老年人對專業化、護理化的功能有著較強的需求,居家養老設施專業功能的缺乏在一定程度上是一種空間浪費,養老機構和居家養老設施亟待加強聯動、相互補充。

2.3 養老設施選址的可達性與便利度有待提高

一些在城市郊區的大型養老機構,由于周邊開發建設剛起步,生活配套不夠完善,距離地鐵站、公交站點較遠,導致老人出行和家屬探望不夠便利。居家養老設施現存的問題則主要集中在服務半徑和覆蓋率方面,特別是老城區由于用地緊張,養老用房配置時對服務半徑考慮不足,常常出現設施碎片化、距離過遠、使用不便等問題。

筆者在調研中發現,老年人對養老設施的選址傾向于鄰近文教體衛等其他公共服務設施。在關于養老設施布局的問卷調查中,老年人表示最希望能靠近醫院,其次是社區衛生服務中心、學校、幼兒園等,其中低齡老人偏愛鄰近農貿市場和文化活動室,高齡老人則偏好鄰近幼兒園、小學。反觀現狀,大部分養老設施在選址上對與其他公共服務設施的關聯度考慮得相對較少,而實際上如果能與老年人日常使用度較高的其他設施相鄰近,對于提高養老設施的可達性和使用率都有明顯效果。

3 人文關懷視角下養老設施規劃的編制導向

在高質量發展的新時代,人們對于美好生活的追求和需要在日益增長,而空間的供給已經由增量階段邁入存量階段,養老設施在規劃布局中必須更多地考慮人民群眾的多元化需求、空間供給的多樣化模式、供需匹配的動態化機制[6]。

3.1 符合老年人多元化需求,促進養老機構和居家養老設施相融合

傳統的養老設施專項規劃強調對養老機構、居家養老設施的分類指導,人文關懷視角下的養老專項立足于設施空間的供給如何更好地滿足不同老年人多樣化的需求,以實現“專業化的養老服務跟著全體老人走”為目標。因此,筆者提出在以養老機構為重點對象、統籌安排居家養老設施的基礎上,嘗試打破機構、居家二元化格局,創新探索養老機構、居家養老設施相融合的養老服務供給模式[7]。在此基礎上,規劃編制的關注視野也應從養老床位數量轉向養老服務質量,以及能否滿足老年人的核心訴求,實現養老服務供給的公平、普惠、均衡的目標。“機構養老社區化+居家養老服務機構化”已成為養老服務的發展新趨勢,嵌入式養老、社區微機構等形式逐步涌現,打造機構全托、社區日托、居家服務相銜接的養老服務格局更符合現階段老年人就近養老、醫養結合的訴求。

3.2 根據老年人空間分布特征,增存結合優化設施布局

與國內大多數城市一樣,杭州養老服務設施供給的痛點在老城區。因此,需要推進養老機構進入主城區、進入老年人集中居住區,優先解決老年人口最密集、供需失配最嚴重地區的養老設施供給。市、區級養老設施以政府兜底保障為主,主要解決戶籍困難老人的養老需求,其余老人的養老服務則主要依托街道、社區層面市場化運作的養老設施。這類設施不僅是當前供應主力也是未來新增主體,因此如何制定這類設施的設計規范、建設模式,根據老年人的空間分布特征,引導設施向小型化、個性化、功能復合、資源輻射的“社區嵌入式”微型養老機構發展是破解當前養老設施空間供需矛盾的關鍵。存量更新時代,節約集約利用是發展方向,在新的國土空間規劃體系下,亟待探索更多的建設理念和更新模式[8] ,推進養老設施有效落地。

3.3 呼應人口動態演變特點,體現規劃方法的靈活性

人口老齡化是一個長期的動態過程。老年人口的空間分布特征會隨著時間的推移而發生變化,同一地區的老年人本身的需求也會隨著年齡增長而變化。與此同時,人口流動的加劇與戶籍制度的放開一定程度上影響城市常住老年人口規模、老齡化程度的變化,養老服務供需關系由此呈現出明顯的不確定性和動態變化性[9]。因此,養老設施專項規劃的編制內容與方法既要具備對后續規劃傳導的穩定性,也要注重近遠結合、適度前瞻、合理預留,體現出規劃作為空間治理工具的靈活性。

4 養老設施專項規劃編制方法的探索實踐

從人文關懷的角度,圍繞供需關系,根據老年人群的空間分布特征,科學識別養老設施薄弱的地區,以空間公平為導向提出優化對策,通過增存結合的模式,充分挖掘潛力,以更高品質的空間、更高水平的服務,讓老年人獲得更多滿足感和幸福感。

4.1 因地制宜,注重差異化配置

4.1.1 聚焦老年人高密度區,摸清供需匹配短板

根據杭州實際情況,以街道(鄉鎮)為單元分析老年人的居住密度,并劃分高(>3 000人/km?)、中(1 000—3 000人/km?)、低(<1 000人/km?)3個區間,重點對中、高密度街道(鄉鎮)進行識別。從分析結果看,全市老年人高密度街道24個、中密度街道10個,大都分布在市域東部,主要在上城、拱墅、西湖3個老城區,其中拱墅區潮鳴街道的老年人口密度最高,達到9 057人/km?(見圖5)。

根據老年人口高密度地區識別結果,選取中、高密度的34個街道開展供需匹配度分析,重點考察兩個維度,一是床位指標是否達到每萬人300張,二是服務半徑覆蓋情況,即現狀機構按照500 m服務半徑對居住用地的覆蓋情況,識別現狀服務覆蓋盲區,為優化設施空間布局提供支撐(見圖6)。

4.1.2 正視需求差異,分類細化導引

根據老年人口的不同密度分區,提出差異化的建設導引。其中高密度區主要集中在老城區,也是用地最為緊張的區域,需注重現有設施的充分利用和改造升級,新建機構以小微型為主,養老機構與居家養老相結合,重點提升養老設施的布局密度;中密度區需注重設施的有效配置,提升養老設施服務半徑的覆蓋率,有條件的地區應加強對新建設施的預留;低密度區則主要分布在蕭山、余杭、富陽、臨安等外圍城區及外圍縣(市),應以居家養老、就近服務為重點,并加強養老機構對居家養老的服務帶動作用,在環境較好的市域西部地區,可充分利用其優良生態和景觀環境,積極引進民資,鼓勵建設大型、中高端的養老機構,承接老城區的養老需求外溢(見表1)。

4.2 空間提優,推進均衡化布局

4.2.1 劃分供需平衡單元,推動機構跟著老人走

按照“機構跟著老人走”的思路,機構在空間布局上緊密結合老年人口分布情況,特別是老年人口高密度區域,更應強調設施的就近服務。因此,提出以1萬名常住老年人配建不少于300張床位為單元①,即以1萬名左右的常住老年人為基礎、結合街道(鄉鎮)范圍以及社區生活圈構建要求,劃分養老設施配置單元,在單元內研究確定養老設施的供需情況、養老床位規模以及空間布局方案。

以西湖區翠苑街道為例,現狀60歲以上常住老年人口為16 606人(見圖7),基本可視為一個單元,大部分社區的老年人口密度達到3 000—5 000人/km?,屬于高密度街道(見圖8)。現狀僅一處養老機構,機構500 m服務半徑覆蓋率為26.4%,服務盲區較為集中的區域主要在街道的東部和南部(見圖9)。

通過梳理已有控規,挖掘有條件布點設施的空間,于街道北側布局一處150床的機構,對其采用實位控制;同時在目前服務未覆蓋的街道南部區塊選擇一處點位控制,在后續控規中予以落實,要求規劃床位數不低于130張,建議采用城中村改造后住宅、商業地塊附建等方式進行落實。在保障床位達標的基礎上,結合街道內居家養老設施以及周邊街道新增的養老機構,基本可以覆蓋到轄區內的全體老人,實現養老服務觸手可及(見圖9-圖10)。

4.2.2 充分挖掘潛力空間,探索多樣化空間供給

針對老年人口年齡結構和空間分布的差異、城市中心區養老設施落地難的現狀,在新的國土空間規劃體系下,需要探索更多的建設理念與模式,從而推進養老設施在寸土寸金的環境下創造更多的條件落地實施。

對應“大型養老機構—中型養老機構—小微型養老機構—居家養老服務中心”的不同設施類型,采用差異化的空間供給模式。郊區大中型養老機構以現狀優化完善功能為主,同時充分考慮未來發展需求,在環境優越、有條件吸引老年人前往的地區做好空間預留;小微型養老機構重點應對老城區養老機構不足的問題,通過增量、存量相結合的模式讓小微型養老機構嵌入老年人集中居住區[10]。

用地緊張地區鼓勵通過多種形式優化設施布局:① 通過對現狀設施的挖潛與提升,提高設施使用效率。對現狀土地利用率較低或老舊不達標設施進行挖潛改造,在綜合評估既有設施和周邊可利用資源的基礎上,劃分新增、補充、提升等設施建設類型,提出相應的建設模式導引。② 通過引導集約復合的土地利用,提高服務效率。在老城區存量用地緊缺的情況下,小微型養老設施通過與不同功能的社區公共服務設施在滿足服務半徑要求和功能互不干擾的前提下運用“鄰里中心”進行復合設置,資源共建共享,提高服務效率和節約土地資源[11],也能符合老年人期望的養老服務設施與其他公共設施相鄰建設的需求(見圖11)。③ 充分利用其他資源改造,提高土地利用效率。對于缺乏既有基礎或既有設施改造困難的地區,宜采用閑置用房改造的模式進行設施補充,通過租賃、收回、購置商業用房或小型倉庫等來實現[12],但同時要研究建筑物改變功能的相關規劃要求,并確保其產權和租期具有穩定的使用期限。

4.2.3 多元養老需求為導向,構建社區養老服務圈

通過提升老城區養老機構的分布密度,促進養老機構與居家養老設施在空間上相近、在功能上互動,有利于打破機構和居家養老之間的割裂隔閡,促進多層級功能相融合。通過機構對居家養老的輻射帶動,提升居家養老設施的專業水平,同時也提高居家養老設施對養老機構的支撐能力,從而形成多元功能互動相融的服務體系,以滿足不同老年人的個性化需求,提升充滿人文關懷的社區服務水準,讓老年人享受高品質的晚年生活(見圖12,表2)。

以拱墅區和睦社區為例,早在2014年就建有以溫馨、舒適聞名的居家養老中心和老年食堂,主要滿足居家老人的日托、文娛等需求。以此為基礎,規劃利用廢棄廠房新增了一處醫養護功能復合的“社區嵌入式”微型養老機構,通過專業化機構養老服務向社區、居家設施的輻射帶動,加強對社區內其他資源的優化整合(見圖13)。例如回收社區用房,將破舊的非機動車庫改造成500 m?的樂養中心,騰退160 m?的出租物業用于陽光餐廳,并通過拆除圍墻、增加園林景墻、景觀廊架等方式增加多個口袋公園及戶外活動空間,目前已打造形成醫療康復與社區養老相結合的養老服務綜合街區。

4.3 因勢而動,強化可實施路徑

4.3.1 提升規劃編制精細度,保障養老設施落地

健全逐級傳導、同級協調的規劃銜接機制,提升規劃編制精細度。在縱向層面,通過市級專項規劃、分城區專項規劃、控規編制逐級細化落實。在市級專項規劃層面,重點考慮供需匹配度分析,梳理居住用地覆蓋盲區,根據率先滿足周邊老人需求的原則進行設施布點,必要時可打破街道行政區劃界限,按15分鐘生活服務圈統籌配置。在市級專項規劃指導下,編制區級層面的專項規劃,細化設施布局,確保實位控制[13]。

在控制性詳細規劃層面,對控規單元提出床位總量控制要求,選取福利設施用地(A6)和服務設施用地(R22)并與醫療類用地(A5)鄰近布局養老機構。需求迫切但未預留以上兩類用地的地區,考慮選址于住宅用地(R21)或商業服務業設施用地(B)進行補足。為進一步保障養老設施獨立用地,建議從社會福利用地(A6)中細分出養老機構用地(如A61)作為市、區級養老機構的專門用地,從居住用地的服務設施用地(R22)中獨立出社區養老設施用地(如R23),以利于加強管控。同時,為拓展養老設施用地類型,可將養老服務設施納入零售商業用地(B11)、旅館用地(B14)范圍中,明確其布局條件。此外,可設置養老設施兼容用地正、負清單,鼓勵其他設施用地正向調整為養老設施用地。

4.3.2 關注近遠結合,提前預留養老設施用地

采取“近細遠粗”的方法,以國土空間總規年限為遠景展望年限,而規劃的重點轉移到近期的實施性,至2035年期限內可滾動開展多輪近期建設行動和年度計劃的制定,以適應形勢的不斷變化。近期階段聚焦現狀老年人中高密度社區設施情況,以補缺為主,設施規劃至地塊并落到圖則。遠期為未來的養老服務設施建設提前做好空間預留,如結合已有控規情況,選擇預留地塊,當老年人口超出預期時啟用預留地塊;反之,經評估的養老設施也可向其他功能轉換。同時,引入監測預警機制,掌握準老年人、老年人、高齡老人的空間分布特征,預測未來老年人新增區域,對養老設施的分布和增減進行調整,提前做好應對。并結合“杭州規劃一點通”平臺和“浙里養”智慧養老服務平臺搭建養老設施現狀與規劃信息庫,對養老設施的建設、變更進行長效監管,實現規劃實施的動態維護和輔助決策。

4.3.3 完善動態調整機制,積極應對需求變化

專項規劃中確定的市、區級養老設施的建設地塊,應明確納入各單元控規;街道(鄉鎮)、社區(村)級養老設施可在規劃實施過程中作適當調整。

考慮到養老服務業正處于深化改革和轉型階段,社會資本進入養老機構市場是養老服務業改革的一項重要內容,而民辦設施建設作為一種市場行為,靈活性較強。出于種種原因,民辦機構選址與規劃定點不一致的現象難免發生,因而提出進一步完善規劃調整機制,有效應對具體建設過程中的變化(見表3)。涉及規劃點位的調整,必須以各級各類養老服務設施布局半徑為指導,同時針對不同情況采取細化分析,真正發揮養老機構和養老設施的職責、功能和作用。