指向核心素養的初中生物學特色實踐作業設計

符春丁

【摘要】通過結合北師大版義務教育生物學教材,在實際教學中嘗試設計特色實踐作業,通過“融合情感升華”“實踐美食制作”“設計家庭實驗”“體驗種植樂趣”四個方面培養學生的生物學學科核心素養。

【關鍵詞】核心素養;特色實踐作業;生物作業設計

學科作業是有效診斷、反饋和調控教學效果的重要評價,也是落實核心素養的重要途徑。當前書面作業和識記作業已成為生物學科的主流傳統作業,形式較為單一,缺乏創意性,主要表現為重知識記憶,輕素養培養,無法有效地落實學生核心素養的培養。因此,教師在創新課堂教學模式的同時也要優化作業布置,基于核心素養創新性開發特色實踐作業,深化落實新課標的育人理念。

一、融合情感升華,深化生命觀念

生命觀念是生物學科的核心素養之一,主要包括結構與功能觀,物質與能量觀、生態觀,進化與適應觀。生命觀念是對生物學相關知識的解釋和抽象,是對于生物學知識的意識、觀念、思想方法的總結。建立生命觀念需要一個循序漸進的過程。在日常教學過程中,通過將知識傳遞給學生的方式,使學生理解、掌握有關概念,樹立熱愛生命、敬畏生命的意識,從而深化生命觀念。因此,教師在布置作業時要重視作業的優化設計,滲透生命情感,提高學生的生命認知,逐步形成生命觀念。

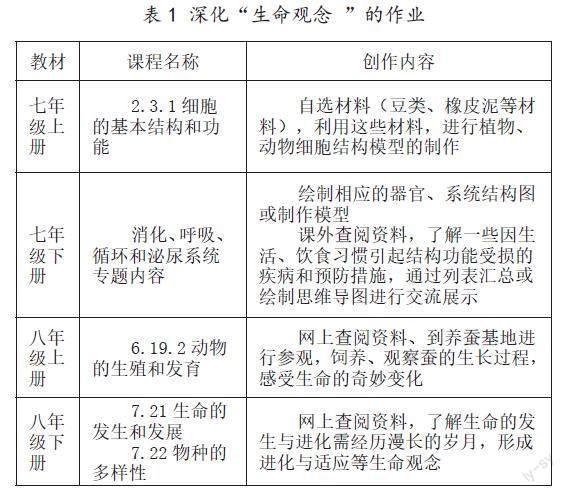

教學“人的生殖和發育”這一課,教師可以“我們是怎樣來到人間的?又是怎樣生長發育的?”作為課文的導入,通過問題串的設計,觸發學生產生“我們從哪里來”的探究欲望,接著緊扣主題設計以下實踐作業來滲透生命情感教育,深化生命觀念:通過采訪父母了解自己的出生和成長過程、網上查閱資料了解人的生殖和發育知識等。學生在深入了解自己出生和發育的過程中,不僅能掌握人的生殖系統的結構特點,了解生命的由來及發育過程,也能夠理解母親在十月懷胎以及分娩過程中的辛苦與不易,感恩父母的養育之情。整個探究過程由理論知識延伸到情感的認知升華,讓學生進一步深化知識掌握,進而形成生命觀念,更好地珍愛生命和感恩父母。此外,教學以下相關專題內容時,可通過設計趣味作業落實和深化生命觀念(表1)。

二、嘗試美食制作,發展科學思維

科學思維的核心是理性思維,尊重事實證據,通過多種方式進行多角度的理性科學分析,將學科知識與實際生活相結合,進而提高學生的動手實踐和創新能力,發展科學思維。

“微生物與人類的關系”和“發酵技術”兩節內容介紹了細菌和真菌是如何廣泛應用于食品生產中的,為了讓學生更好地獲得直觀體驗,在生活實際中學會利用所學知識,理性、辯證地思考問題,教師可以讓學生利用周末時間結合發酵原理在家完成“舌尖上的生物學”創意實踐作業,學生可以根據自己的喜好自主選擇制作饅頭、泡菜、酸奶或發酵米酒,并將自制的美食與實際生產中所食用的現成美食進行對比。結果發現有的同學制作饅頭口感比較結實,沒有蓬松感;有的學生制作的酸奶摻雜水狀液體;有的同學制作的泡菜不夠脆,存在顏色較暗等問題。學生通過討論和學習,了解美食制作不成功的原因可能是與酵母菌的發酵所需的溫度和時間有關,或與制作米酒的過程中沒有嚴格密封保存有關。學生在相互交流分享和多次的對比實踐中,深度理解了發酵原理等知識,在運用科學知識中進一步掌握了探究實驗的科學思維,同時激發了學生學習的欲望,提升學生理論與實際結合解決問題的能力。

三、設計家庭實驗,助力探究實踐

探究實踐主要來源于學生對自然的好奇和探索,能夠推動學生形成解決現實生活中的問題的能力,培養學生獨立思考的意識。探究實踐活動主要分為兩種,即探究科學和跨學科探究。初中生物學是一門以探究實驗為主,旨在幫助學生解決真實情境問題的學科,在教學過程中教師要注重培養學生的實驗探究和跨學科實踐探究能力。如在“家居環境與健康”的學習活動設計中,摒棄傳統教材的“唯教科書”式的課程理念,在具體的教學情境下讓學生自主選擇房子、裝修方案、烹飪方式、裝修材料,選擇綠植等,為自己設計一個理想的“家”,整個過程需要學生去了解相關學科的知識才能進行科學合理的設計。

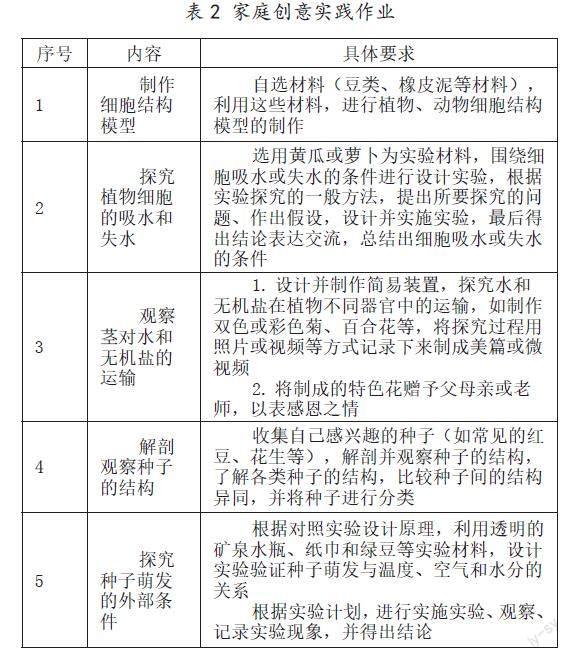

此外,筆者就北師大版七年級上冊教材的相關內容,設計如下家庭創意實踐作業,助力學生探究實踐能力的提升(表2)。

探究實踐能力的培養是一個循序漸進的過程,由于課堂時間不足和實驗器材缺乏等方面原因,開展探究活動時,教師要緊緊圍繞活動目標,結合相關實驗專題的特點進行系統性、創造性地開發設計系列課后家庭實踐作業,培養學生實踐探究的興趣和創新意識。

四、體驗種植樂趣,培養學生的科學態度和責任意識

科學態度與責任意識指的是學生在社會、在進行科學研究等活動時的自我要求和責任擔當。責任不僅體現生物學科核心素養,也能展現學科的育人價值。在平時的教育教學中,教師應設計豐富且有特色的社會實踐活動,讓學生將所學的理論知識應用到實踐種植中培養學生科學的態度和社會責任意識。如組織學生探究完綠豆種子萌發的外界條件后,將生長良好的綠豆苗移栽到土壤中去種植,學生在體驗種植綠豆的過程中,觀察到了綠豆從種子萌發成幼苗,到進一步生長為成熟的植株、開花結果的變化,整個過程涉及植物生長所需要的物質和條件、植物生長發育過程中有關結構對應生長發育的變化情況,并在此過程中進行對照實驗的設計和觀察,深入理解光照對綠色植物生活的影響。此外,整個綠豆移栽和生長過程中還涉及到蒸騰、光合作用等原理,提高綠豆的成活率和產量等知識應用。學生在體驗綠豆的種植過程中進一步掌握了綠豆的結構特點、生長環境、生長所需的物質等理論知識,豐富了學生的實踐經驗,形成了科學的態度。更重要的是,在種植過程中,通過對植物的每個階段的培育、觀察和記錄,學生能發現植物的美,了解植物在生長過程中發生的一系列變化,進一步掌握了生命活動的規律,進而增強了“關愛生命”的社會責任意識。

很多教學實踐活動并不是單一地只培養學生的某種能力或學科素養,因此,教師應通過有側重性地設計基于核心素養的特色實踐作業,讓學生在參與實踐活動中發現并嘗試解決實際問題,學與玩有效結合,讓學生真正體驗到學習生物學帶來的成功體驗和興趣,做到真正的學以致用,樹立生命觀念、提升科學思維、增強科學探究的能力、提升科學探究水平,促進學生社會責任意識的形成。

【參考文獻】

[1]吳成軍.義務教育生物學核心素養的內涵及分析[J].生物學教學,2022(07).

[2]葉丹.具體生活情境下的初中生物學實踐性作業設計策略探究[J].考試周刊,2022(25).

[3]趙占良.人教版高中生物課標教材中的科學方法體系[J].中學生物教學,2007(03).