藏族地區產業發展的適應性研究

摘要:產業結構形態是復合生態系統內諸要素相互形塑的過程和結果。藏民族聚居的青藏高原,在長期演變中,形塑產業結構形態的因素由“二維”(地理環境、社會文化)增長為“四維”(地理環境、社會文化、市場導向、政府引領);產業結構形態演變軌跡是農牧互補—隱性的農業革命—凈土健康產業。適應性是考察產業結構形態演變的重要視角,核心內容是地理適應性、社會文化適應性、市場適應性,適應過程是順應與轉換的結合。歷史上的農牧互補顯現了地理環境和社會文化的契合,凸顯了農牧民的生存性智慧。如今發展的凈土健康產業,是政府引領下走向產業發展的三高區間,呈現出“以綠色為底色”的地理適應、集體再組織化的社會文化適應、農文旅一體化的市場適應。凈土健康產業發展是在順應中轉換,是深刻的“產業變革”,也是農牧民的“勞動革命”。

關鍵詞:民族地區;產業發展;適應性;產業結構形態

基金項目:國家社會科學基金青年項目“構建民族地區社會治理的理論與實踐研究”(項目編號:20CSH003)

中圖分類號:F120文獻標識碼:A文章編號:1003-854X(2023)12-0038-07

一、問題的提出

青藏高原是藏民族聚居區,自然環境嚴酷,有著自身的區域特質,即自然生態、社會文化、經濟等諸多方面形成并維持的獨特性質和品格。關于區域產業發展的研究,“常見理想主義與絕對主義的傾向,想象著有一種理想化的、最優的模式可供復制和推廣,而文化相對論的視角則被忽視”(1)。從文化相對論角度看,藏族地區產業發展整合了自然、生態、文化、社會、經濟及風土人情等諸多方面的特質,發展模式其實就是這些特質的整合與維續。(2)同樣,藏族地區產業發展路徑的探索,需要有道路自覺意識,尊重自己的歷史,自知現實的問題和發展趨向,重新認知并發現區域特質的價值,尋求在新時代將特質轉化為特色資源以及把傳統特色與現代元素重新整合的多樣性道路。區域特質形塑下,藏族地區產業發展走了一條怎樣的路徑?相關的系統性研究成果非常有限,本文在適應性的理論視角下,探討藏族地區產業發展的變遷及變遷背后的邏輯。

二、 ?產業所適應的環境結構變遷:由“二維”到“四維”

中國的鄉村面積廣闊,“各地農民居住的地域不同,條件有別,所開辟的生財之道必定多種多樣,因而形成了農村經濟發展的不同模式”(3)。在經濟人類學視野下,經濟利益的獲取、自然生態保護和傳統民族文化傳承的有機統一是民族特色產業發展的應有之義。(4)一定區域的產業發展是該區域自然環境、社會文化環境和市場環境相互形塑的過程和結果。產業發展既是產業與自然環境、社會文化環境、市場環境的共生,也是多種產業的共生。歷史上的產業結構形態根植于復合生態系統,目前新產業發展能否成功,取決于其根植程度。藏族地區在歷史演進過程中,形塑產業發展的因素由“二維”(地理環境、社會文化)增長為“四維”(地理環境、社會文化、市場環境、政府引領)。在自然經濟條件下,產業結構形態主要涉及人與自然的交換,農牧業生產中浸透著長期的自然環境適應和社會文化適應;在市場經濟環境下,影響產業結構形態的因素主要有地理環境、社會文化與市場環境;脫貧攻堅及鄉村振興實施以來,政府引領成為重要的影響因素。

(一)產業在適應中不斷根植進復合生態系統

復合生態系統理論描述了產業發展的宏觀環境,即產業在復合生態系統內與諸要素共生。根植性理論既呈現產業發展結果(靜態),也表述產業根植過程的動態。產業在復合生態系統內的生長以及根植的過程,是既順應又轉換。

系統論認為自然、經濟、社會、文化的相互作用建構起“復合生態系統”(5)。一定區域的“復合生態系統”是該地區產業發展的場域。文化功能論強調不同的文化有著各自完整的動態系統,這一系統是“人類所居之環境、經濟生產方式、社會組織與認同體系三方面的綜合體。在特定自然環境中,人們以某種或多種生產策略來獲得生活資源,因此結為種種社會群體以合作從事生產活動,保護及擴張共同生存資源,并在內部實行資源分配。”(6)青藏高原獨特的自然環境下,在長期的歷史演進中,其“復合生態系統”建構起較為獨特的內在關聯:惡劣的自然環境形塑了以“自然主義”為中心的藏族文化;藏族文化規約下,農牧民的生產生活方式以及經濟形態最大程度地契合了當地的自然環境。

經濟學對根植性研究有著深厚的理論基礎,根植性是經濟社會學的研究對象之一。波蘭尼將根植性用于經濟理論和經濟現象分析,認為經濟活動根植于社會和文化結構中。格蘭諾維特認為,經濟活動、社會網絡關系、社會結構以及文化、信任、聲譽之間,存在一定的作用機制,且根植性可以作為研究經濟活動的信任、秩序的新方法。概言之,產業根植性指涉產業的存續、發展與其所在地的經濟、社會、文化等諸多因素的高度粘合。(7)從長時期來看,某一區域曾長期存在的產業結構形態是在千百年的歷史演進中,相關產業根植進所在區域的復合生態系統的結果;從短時期來看,新產業能否順利發展,關鍵在于新產業能否根植進該區域的復合生態系統。前者如經歷千百年的自然淘汰以及藏族地區農牧民的理性選擇(社會淘汰)等,藏族地區種植最多的是高桿青稞,而不是矮桿,因為秸稈是藏族地區農牧民為了應對冬春而需要貯存的飼草料。在草料產出有限的青藏高原,秸稈直接影響牛羊養殖以及農牧民的生活水平。(8)這與內地農民相對喜歡種植矮桿植物,并拋棄秸稈的行為截然不同。藏族地區農牧民與內地農民對秸稈的不同態度,是他們基于不同自然環境,經歷長時期、整體性的適應性選擇(9)而形成的有自身特征的“生存性智慧”(10),乃至成為社會底蘊。新產業根植的過程,是在復合生態系統中不斷適應的過程,既順應又轉變。

動態地考察,產業結構形態是各產業根植于當地的地理環境、社會環境(社會結構、制度與文化等)、市場環境之中的過程與結果(11),在不同的歷史時期,產業根植所要適應的環境有所變化。

(二)適應性因素:由“二維”到“四維”

在經濟社會發展的不同歷史時期,產業所要適應的環境因素有所差異。在自然經濟狀態下,“嵌入于社會中的經濟”的主要影響因素是自然環境、社會文化。市場經濟下,制約產業發展的因素轉變為“三維”,即自然環境、社會環境、市場環境。近年來,在國家實施脫貧攻堅及鄉村振興的背景下,政府引領的作用突出,影響產業發展的主要因素由“三維”轉變為“四維”,即自然環境、社會文化、市場環境、政府引領。政府引領統合地理環境適應、社會文化適應、市場適應。

自然經濟主要受制于地理環境、社會文化這“二維”因素。長期以來,藏族地區傳統的產業結構形態及其演變等主要受制于地理環境以及由地理環境所形塑的社會文化,農牧民的生產生活方式是社會文化的直觀體現。首先,在一定的區域里,地理環境直接影響當地民眾的生產生活方式與文化。其次,地理環境和社會文化共同形塑了當地的產業結構形態和產業發展過程。很長的歷史時期,藏族地區受制于特殊的地理環境,形成了農牧互補的產業形態(有少量的采集業)。農牧互補并不排斥產品交換,廣義的農牧互補是農、牧業結合區域的種植產品與牧區養殖產品的交換,但農牧民不是為了交換而生產。

市場經濟下的“三維”因素包括地理環境、社會文化與市場環境。長期以來,市場交換沒有成為青藏高原農牧業生產的決定性因素。直到“1980年起,市場經濟在西藏逐步發展,但是西藏的農業(特別是糧食生產)直到2000年之前都很少受到市場因素的影響。所以,市場還沒有作為獨立的行為體參與到技術變遷過程中,也不會影響到國家或農民的行為選擇”(12)。21世紀伊始,市場交換逐漸滲透進藏族地區的經濟社會中,牽引著產業發展。脫貧攻堅及鄉村振興政策實施以來,發展什么產業、如何發展產業等,既要考量自然環境是否適宜、農牧民是否愿意參與,更要考慮產品和服務能否被市場,甚至是藏族地區之外的市場接納。

脫貧攻堅政策實施以來,政府引領不斷地強化地理環境適應、社會文化適應和市場適應。政府實施脫貧攻堅和鄉村振興政策,通過甄別、選擇、投入、扶持、包裝等方式引領產業發展,“在某種情況下,地方政府干預產業發展的政治意涵與社會意涵會超過其經濟意義”(13)。政府引領貫穿著調適地理環境、農牧民生計、市場等之間的關系,使之相互契合,成為影響產業發展的重要因素。據我們調查所知,藏民族聚居區、南疆四地州等邊疆民族地區,政府引領是產業發展最重要的因素。當然,政府引領不同于相對“自然而然”的自然環境、社會文化、市場環境,它不是徹底替代或消除這三個因素(或者之一),而是通過多方面的順應和轉變來發揮作用。

(三)政府引領的產業方向:適應著走向三高區間

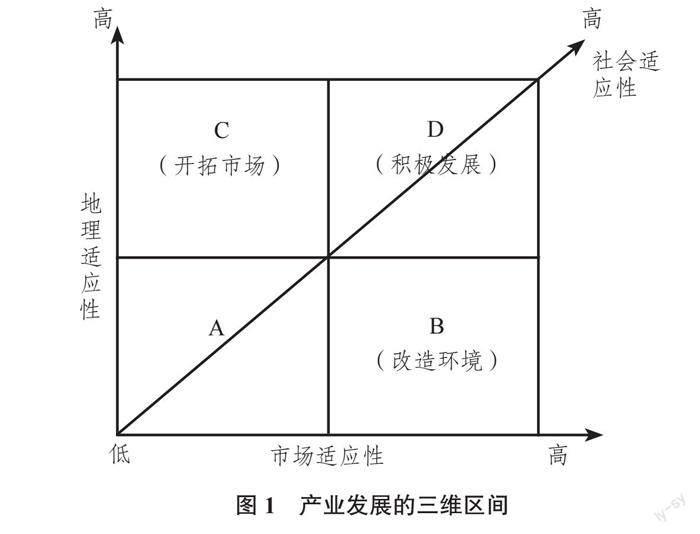

我們將地理適應性、社會適應性、市場適應性整合起來,建構起“產業發展的三維區間圖”(見圖1),便于分析“三維”因素不同組合下,產業在不同區間的特征。

圖 1 產業發展的三維區間

我們以地理適應性為縱軸,以市場適應性為橫軸,以社會適應性為斜軸,劃分出A、B、C、D四個產業區間。A區間是“三低區間”,即地理適應性、生計適應性和市場適應性都很低的區間。這一區間是我們抽象分析的需要,實際上應該不存在“三低區間”的產業。一般情況下,農牧民和企業都不會從事環境不適宜、缺乏技能,也沒有市場前景的產業。B區間可以稱為“改造環境區間”,這一區間產業的地理環境不適宜,但因為產品很有市場,農牧民已經掌握或愿意努力學習相關技能(如新品種種植),政府引領的方向主要是在環境保護允許的范圍內,適度改造生產環境(如設施農業的發展)。C區間可以稱為“開拓市場區間”,這一區間的產業,市場適應性差(即市場有限),但地理條件很好,農牧民樂于從事。這一區間主要包括藏族地區特色農牧業及其加工產品(如青稞加工產品),還有當地資源的加工業(如飲用水)等。在這一區間,目前最主要的任務是開拓市場。D區間是“三高區間”,位于這一區間的產業特點是:地理環境非常適宜,民眾有從業偏好且掌握(或愿意努力學習)技術,產品很有市場前景,如青稞種植、牦牛養殖與加工、鄉村旅游。對于這一區間的產業,政府引領的方向主要是提高產能、延伸產業鏈等,即積極發展。

三、不斷適應中的產業結構形態演變:由傳統農牧互補到凈土健康產業

千百年來,藏族地區延續著農牧互補的產業結構形態;21世紀初,隱性的農業革命緩慢進行;脫貧攻堅政策實施以來,凈土健康產業逐漸普及。農牧互補是地理適應、社會適應的契合;在隱性的農業革命中,地理適應性、社會適應性顯著,市場交換的作用非常有限;凈土健康產業發展呈現著政府引領下地理適應性、社會適應性與市場適應性不斷契合的過程。

(一)傳統農牧互補:地理適應形塑農牧業生產與交換

藏族地區長時期農牧互補的產業結構形態有著自然經濟的典型特征。狹義的農牧互補是指在農牧業結合區域的農牧民為了保障生存,實行種植和養殖相結合,盡最大可能實現自給自足。廣義的農牧互補是牧區與農、牧業結合區域互通有無,互為生活品補充地,交換農產品、畜產品,表現了二者間的唇齒相依。(14) 農、牧業結合區域產出糧食(青稞、小麥等);牧區因為海拔太高,無法種植,只能產出畜產品。廣義的農牧互補有兩種交換方式:牧民組織馱隊到農牧業結合區域進行交換,農牧民都到固定地點參加貿易集會。廣義的農牧互補中的交換,不同于市場經濟下的交換(為了交換而生產),它是農牧民為了生存而生產和交換。

農牧互補的產業結構形態是當地自然環境與社會文化相互形塑的結果,同時農牧互補影響甚至固化當時當地的社會文化。農牧互補源于藏族地區脆弱、嚴酷、惡劣的自然環境,并由此形成“自然中心主義”的生態-文化適應模式,即人與自然之間的和解與互惠的實踐-知識體系。(15) 由于自然環境的特殊性,在藏族地區形成廣泛的自然禁忌和神山圣水的集體表象,作為一種觀念體系,它是藏民族在適應特殊生態環境的基礎上形成的整體文化適應的一部分,反映出藏民族對脆弱生態環境的謹慎適應。(16)“‘農牧結合的生計模式充分體現了藏族農民的生存性智慧,但這并不意味著它是一種田園牧歌式的生活方式。相反,很大程度上,它其實是迫于環境壓力和自身技術條件限制的無奈之舉。”(17)西藏和平解放后,尤其是改革開放以來,政府通過公共產品供給(18),包括通過農業技術更新,促進農牧業發展。但農業發展不僅是一個技術問題,它與本地生計傳統以及自然環境緊密關聯。(19)

(二)20世紀80年代以來,隱性的農業革命漸次展開

“農業從低值糧食生產轉向越來越高比例的高值菜果、肉禽魚生產,從而形成了‘小而精‘新農業的發展,推動了中國的‘隱性農業革命”。“隱性的農業革命”不是體現于主要作物的單位面積產量的增加,而更多是體現于從低值農產品轉向越來越高比例的高值農產品。(20) 20世紀80年代以來,藏族地區糧食生產逐漸增加(21) ,經濟作物的比例不斷提高,蔬菜產業尤其明顯,“隱性的農業革命”在藏族地區漸次發生。與內地省市相比,藏族地區隱性的農業革命進程相對緩慢,變化程度也沒有那么深。

1980—2010年間,西藏糧食作物播種面積占農作物總播種面積的比重,由1980年的 90.3%下降到2010年的70. 8%,降低了近20個百分點。與之對應,油料作物、蔬菜作物播種面積比例顯著增加,分別從 1980年的 5.31%和3.49%增加到2010年的9.99%和8.87%。西藏農業種植結構逐漸向經濟作物發展。(22) 這與全國的變化趨勢(23) 一致。

藏族地區海拔高,歷史上很少生產蔬菜,許多地方無法進行蔬菜的生產和貯存。(24) 如在西藏阿里地區,歷史上農牧民沒有種植和食用蔬菜的習慣,只有少數的馬鈴薯、蘿卜等。(25) 改革開放前,西藏的蔬菜品種,除土豆、蘿卜和白菜所謂的高原三大名菜外,其他精細菜種非常有限,尤其在漫長寒冷的冬日,西藏農牧民包括干部職工的餐桌上,基本只有冬儲的“高原三大名菜”(26) 。20世紀80年代,西藏引進了塑料大棚,為喜溫蔬菜栽培創造了條件,全國能夠生產的蔬菜,西藏都可以生產。1998年與1981年相比,西藏的蔬菜產量由26085噸增加到137920噸,平均畝產由229公斤增加到1251公斤。(27)

(三)脫貧攻堅實施以來,推行凈土健康產業

政府實施脫貧攻堅政策之后,藏族地區產業變動劇烈,發展起凈土健康產業。(28) 凈土健康產業是立足于藏族地區的水、土壤、空氣、人文資源的“凈”的獨特價值,以有機農牧業為基礎,開發有機健康食品、生命產品、保健藥品、心靈休閑旅游,融合第一、二、三產業,共同發展。凈土健康產業是在已有的農牧業基礎上發展出的更為綠色的種植業、養殖業,并以此拓展加工業、旅游業。從種植、養殖到加工,再到旅游業,這是產業鏈的延伸。

特質本身就是一種資源(29) ,藏族地區的“凈”是多方位的。自然環境中的水、空氣、土壤等基本無污染,這是自然之“凈”;藏族老百姓溫暖、善良、淳樸、厚道,這是人文之“凈”。發展“凈土健康產業”看重“凈”的價值,并將資源節約與環境友好理念貫穿于產業生產過程,應用綠色技術生產綠色產品,提供綠色服務。(30)

凈土健康產業是符合藏族地區區域特征的地方性產業。如種植養殖的品種是絕無僅有型和品質更優型。絕無僅有型生產的是藏族地區的特有產品,存在于采集、種植、養殖業中,如采集業中的冬蟲夏草等。品質更優型是指內地有,但在高原品質更優,這類產品來源于馴化本地野生植物和從外地引進。藏族地區無污染的種養殖、自然資源產業都屬于品質更優型,包括種植業中的藏藥材、蔬菜瓜果、油料作物等;養殖業中的蜜蜂、藏香豬、藏雞等;自然資源業中的水資源加工業等。

凈土健康產業在發展傳統特色種植和養殖業的基礎上,增添了更多具有市場適應性的種植養殖業、農文旅一體化產業,目的是將特色產業轉化為優勢產業。(31) 凈土健康產業所發展的很多產業屬于“三高區間”,如綠色制造和拓展產業、農文旅一體化產業,具有很強的地理適應性、較強的社會文化適應性,也很有市場。青稞種植、牦牛養殖等是藏族地區的優勢產業,地理適應性很強,而且農牧民善于種植和養殖,政府引領的主要方向是拉伸產業鏈、提升附加值、拓展市場。對于那些市場適應性很強,但地理適應性較差、農牧民也缺乏技術的產業,政府引領的方向是改善環境,如建設設施農業并積極培訓農牧民等。

四、凈土健康產業的適應性推進

凈土健康產業發展過程是走向“三高區間”的順應與變革。地理適應性的集中表現為“以綠色為底色”,社會適應性是強化“集體性”的社會基礎,農文旅一體化地適應市場。

“以綠色為底色”是地理適應性的集中表達。凈土健康產業以發展綠色產業為方向,這是把生態文明建設擺在更加突出的位置,守護好藏族地區的生靈草木、萬水千山,把藏族地區建設成為全國乃至國際生態文明高地。凈土健康產業實現了綠色的內涵式拓展和外延式拓展。外延式拓展主要是通過植樹造林等,將無綠色之地變成綠地,我們稱之為從無到有的綠色制造。作者調查的典型案例有西藏曲水縣的萬畝苗木繁育基地、拉薩南北山綠化工程等。內涵式綠色拓展有綠色延伸和綠色覆蓋。綠色延伸是指依托已有的綠色資源發展相關產業,包括擴展現有林地、濕地等,并將之發展為旅游基地。典型案例如曲水縣建成“西藏拉薩凈土健康動物保護園”。綠色覆蓋即實行全域有機生產和加工,將綠色的水資源、光資源加工成綠色產品,如飲用水和光伏電站等。(32) “以綠色為底色”是藏族地區在產業發展中原有地理適應性的不斷強化。

凈土健康產業強化著“集體性”社會基礎。凈土健康產業是在一定的社會基礎上發展起來的,其發展也要需要適宜的社會基礎。產業發展的社會基礎包括多種社會性因素。(33) 不同文化語境下,“集體性”與“私人性”的差異,往往是導致社會經濟發展差異的真正原因(34) ,集體與藏族地區的產業存續、發展有深度關聯,也是理解凈土健康產業發展不可忽視的因素。(35) 凈土健康產業發展依托企業、農戶,在鄉村層面更強調以集體的方式來發展。(36) 集體經濟成為凈土健康產業發展的重要組織方式,這體現了藏族地區產業發展在社會適應性方面的特殊性。較之于內地省市,藏族地區具有更強的“集體性”,這種“集體性”經歷了千百年的長期沉淀。曾經的合作化契合了“集體的責任”的社會底蘊;草場承包后的聯戶經營,是農牧民的智慧,政府給予支持;在某些牧區,至今仍有人民公社在延續,集體經濟活力依然;脫貧攻堅實施以來,村莊集體經濟得到發展。凈土健康產業發展過程中,不斷地新增添集體經濟。新增添的集體經濟主要是由政府與村社投入、村集體所有的集體經濟。“此集體非彼集體”,它專注于發展產業,強調市場導向;它將“小農戶對接大市場”轉變為“農戶組織化對接大市場”;它旨在“再造和重塑共同體”。新增添的集體經濟有兩種類型:政社耦合型在地集體經濟、政企社耦合型飛地集體經濟。新增添的政社耦合型在地集體經濟所發展的產業既有市場,又符合村莊稟賦;投資者是政府和村民;運營者可以是村集體,也可以是市場組織;管理者是基層政府和村集體;直接受益者是全體村民。新增添的政企社耦合型飛地集體經濟建構起超越本村、本鄉的更大范圍的集體,促生區域內“共有-共享”格局。透過新增添的集體經濟,可以發現政府引領產業發展的多層意涵:最直接是產業發展方向引領,傳統優勢產業與新興產業齊飛;潛藏其后的邏輯是聯結著益貧性的集體化和進一步組織化,拓展了公共性。(37)

市場適應中的農文旅一體化。農文旅一體化有很高的地理環境適應性、社會文化適應性,也有很廣闊的市場空間。曾經,藏族地區的文旅產業與農牧業相對分離。凈土健康產業的發展將文旅產業延伸至農村農業農民,逐漸建構起農文旅一體化。對于鄉村來說,農文旅一體化的發展是休閑農業和鄉村旅游的有機結合。藏族地區的農文旅一體化有著極強的地理適應性,它契合藏族地區獨一無二的、不可復制的自然環境(38);它有著厚重的文化意涵,還原旅游的本真,變符號式消費下的擁擠的時尚、麥當勞化(39)為真實的體驗(極簡休閑旅游),實現寬松的內在體驗(40),真實地展現了藏族地區文化的獨特性,更能激活民族文化的生命力。農文旅一體化有著巨大的市場空間,能全鏈條增值,讓沉睡的資源活起來,既富區也強民。(41)

五、凈土健康產業在順應中轉換,具有革命性意義

發展凈土健康產業是在順應中轉換的,帶來了藏族地區的“產業革命”和“勞動革命”。

(一)適應性的兩個側面:順應與轉換

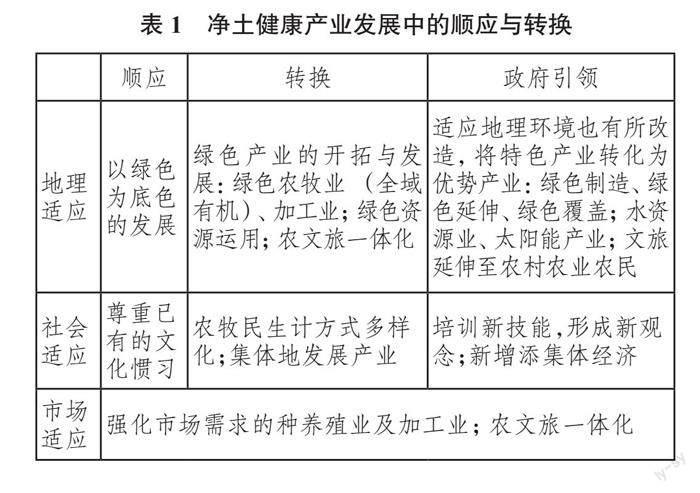

適應性包含著順應與轉換兩個方面。環境適應中的順應是指“以綠色為底色”,轉換是指綠色產業的拓展。社會文化中的順應是指尊重已有的文化慣習,轉換生計方式、組織方式等。市場適應是指依據市場需求來發展新產業,并不斷拓展市場,是

順應與轉換的集合。凈土健康產業發展中的順應與轉換可具體羅列為表1。

藏族地區凈土健康產業發展是順應和變革的綜合體。第一,順應了該地區的自然地理環境,發展“以綠色為底色”的產業,同時不斷拓展綠色產業,并改善微觀環境。發展綠色農牧業、加工業,改良種植、養殖品種,規制生產和加工;增加林果業并拓展為旅游業,政府按綠色的要求規制其生產和加工;有限度地使用綠色資源(如水資源加工等)。第二,尊重藏族地區農牧民長期的生產、生活慣習,促進其生計方式的多樣化和改善組織方式。政府引領農牧民優化傳統的種植和養殖業,培訓農牧民,使其獲得新技能,形成新觀念;利用集體的方式發展新產業(這并不排斥引入市場組織發展產業)。第三,順應市場,發展凈土健康產業。增加市場需求的綠色種植、養殖產業;圍繞市場的農產品加工業;農文旅一體化使旅游進入鄉村,展現農牧民生活生產實踐的真實,超越表演式的“景觀旅游”。

(二)凈土健康產業帶來了“產業革命”和“勞動革命”

凈土健康產業的發展帶來了藏族地區深刻的經濟變革,也是農牧民的勞動革命。

凈土健康產業的發展,使得藏族地區的經濟形態由相對典型的自然經濟轉變為市場經濟,即以市場為導向,追求競爭力的貨幣化經濟。這集中表現在凈土健康產業發展前,產業結構包括農牧互補以及與之分離的旅游業;發展凈土健康產業以來,強化第一、二、三產業融合發展。由于經濟形態的變化,經濟類型也由農牧互補的區域經濟演變為多產業的國際經濟,其中,市場邊界由區域地方市場演變為無邊界的全球市場。

凈土健康產業的發展過程中,農戶的追求由溫飽上升至小康,生產目的由滿足家庭所需演變為既滿足家庭所需,還要獲取市場利益。相應地,農牧民為了適應“產業革命”,進行著“勞動革命”。“勞動革命”涉及勞動的知識、技能和觀念等,因為凈土健康產業基本是盡可能地適應市場需求的,農牧產品深加工和銷售都不是農牧民原來所擅長的。種植業換了新品種,使用新設施,種植方式與傳統迥異。農牧民習慣于大田種植青稞、小麥、土豆、油菜等傳統作物,而凈土健康產業種植的基本是藏族地區以前沒有或少有的作物,如蔬菜、水果、花卉、藥材等,有的采用溫室大棚種植或者林下套種。新的種養殖業,迫使農牧民重新學習,不斷轉變觀念。農牧民由傳統的種植養殖者逐漸轉變為農業工人、企業工人或者旅游業從業者。

總之,藏族地區復合生態系統的各因素相互作用推進了產業形態的演變,產業發展是自然地理、社會文化、市場、政治相互作用的演進。從縱向來看,藏族地區產業形態的演變,歷經了農牧互補—隱性的農業革命—凈土健康產業。這一演變的內在邏輯在于影響因素由“二維”(地理環境、社會文化)增長為“四維”(地理環境、社會文化、市場環境、政府引領)。在經濟社會發展的驅使下,藏族地區由自然經濟緩慢向市場經濟演變。基于政府引領,漫長漸變的農牧互補急速變化為凈土健康產業。目前,政府引領在產業發展中起到至關重要的作用;藏族地區產業發展的適應性變化,由被動到主動,由慢到快。凈土健康產業的發展過程是政府引領下走向“三高區間”的順應與變革過程,呈現出由生存性智慧向發展性智慧的演進。

注釋:

(1)(2)(29) 陸益龍:《村莊特質與鄉村振興道路的多樣性》,《北京大學學報》(哲學社會科學版)2019年第5期。

(3) 費孝通:《從實求知錄》,北京大學出版社1998年版,第201頁。

(4) 方青云:《經濟人類學視野下的民族特色產業規模化發展的反思——來自浙江景寧縣的畬族特色茶產業的調查與分析》,《云南民族大學學報》(哲學社會科學版)2019年第4期。

(5) 馬世駿、王如松:《社會-經濟-自然復合生態系統》,《生態學報》1984年第1期。

(6) 王明珂:《華夏邊緣:歷史記憶與族群認同》,浙江人民出版社2013年版,第12頁。

(7) 付曉東、付俊帥:《主導產業根植性的理論淵源與啟示》,《區域經濟評論》2017年第1期。

(8) 強舸:《發展嵌入傳統:藏族農民的生計傳統與西藏的農業技術變遷》,《開放時代》2013年第2期。

(9) 李雪萍:《轉型期藏族農牧民生計適應的復雜樣態與內在邏輯》,《江漢論壇》2018年第9期。

(10) 鄧正來:《“生存性智慧”與中國發展研究論綱》, 《中國農業大學學報》(社會科學版)2010年第4期;鄧正來:《生存性智慧模式——對中國市民社會研究既有理論模式的檢視》,《吉林大學社會科學學報》2011年第2期;楊善華、孫飛宇:《“社會底蘊”:田野經驗與思考》,《社會》2015年第1期。

(11) 陳曉敏、袁波、張海熔等:《文旅產業的地域根植性——以成都市龍泉驛區洛帶鎮為例》,《成都行政學院學報》2019年第1期。

(12)(17)(19) 強舸:《權力、技術變遷與知識再生產——當代西藏作物種植史的政治學敘事》,復旦大學2013年博士學位論文。

(13) 馮猛:《基層政府與地方產業選擇——基于四東縣的調查》,《社會學研究》2014年第2期。

(14) 羅絨戰堆:《藏族地區“惜殺惜售”問題的研究》, 《西南民族大學學報》(人文社會科學版)2009年第11期。

(15) 趙旭東:《鄉村何以振興?——自然與文化對立與交互作用的維度》,《中國農業大學學報》(社會科學版)2018年第3期。

(16) 索端智:《從民間信仰層面透視高原藏族的生態倫理——以青海黃南藏區的田野研究為例》,《青海民族研究》2007年第1期。

(18) 李雪萍:《公共產品供給促進反脆弱發展:甘孜藏區發展策略研究》,中國社會科學出版社2017年版,第23—25頁。

(20) 黃宗智:《“家庭農場”是中國農業的發展出路嗎?》,《開放時代》2014年第2期;黃宗智、高原:《大豆生產和進口的經濟邏輯》,《開放時代》2014年第1期。

(21) 1951年,西藏農作物播種面積為134150公頃,糧食總產量為153200噸(數據來源于西藏自治區統計局等編:《西藏統計年鑒2013》,中國統計出版社2013年版,第179、176頁)。1985年,西藏糧食單產達到91.3公斤,當年人均糧食產出為267.9公斤(數據來源于西藏自治區統計局等編:《西藏社會經濟統計年鑒1990》,中國統計出版社1990年版,第128頁)。2014年西藏的糧食總產量為94.9 萬噸,糧食單產已達364.5公斤/畝。2014年西藏農牧民人均糧食產出為798.68公斤,人均每日可支配糧食為2.19公斤(數據來源于西藏自治區統計局等編:《西藏統計年鑒2014》,中國統計出版社2014年版,第178、189頁)。根據每日人均0.6公斤可以吃飽的標準,西藏農牧民不僅完全可以吃飽,而且每人每年糧食余量達616.1公斤,占其總收成的2/3。總體說來,西藏農牧民人均可支配糧食量得到大幅度提升,糧食生產安全趨于充分保障,餐桌內容更加豐富多樣,營養搭配趨于科學合理,食物來源多元化,食品安全有充分的保障。參見羅絨戰堆、曾薇:《從糧袋餐桌試析西藏農牧民的生計變遷》, 《青海社會科學》 2017年第2期。

(22) 劉合滿、曹麗花:《1980—2010年西藏農作物播種面積與人口數量變化的相關分析》,《中國農業資源與區劃》2013年第3期。

(23) 陳印軍、易小燕、方琳娜等:《中國耕地資源及其糧食生產能力分析》, 《中國農業資源與區劃》 2012年第6期。

(24) 閔治平、姚金萍、周軍:《發展西藏蔬菜產后加工業的基本思路與設想》,《西藏科技》2002年第6期。

(25) 白瑪格桑、普布頓珠、加瑪次仁等:《西藏阿里地區日光溫室蔬菜生產現狀和發展對策》,《中國蔬菜》2013年第11期。

(26) 羅絨戰堆、曾薇:《從糧袋餐桌試析西藏農牧民的生計變遷》,《青海社會科學》2017年第2期。

(27) 林珠班旦:《西藏蔬菜產業發展50年》,《西藏農業科技》2001年第3期。

(28) 在藏族地區不同的地方,對這一產業有不同稱謂。四川甘孜藏族自治州稱之為“全域旅游”,西藏山南市稱之為綠色發展,西藏拉薩市稱之為“凈土健康產業”。我們采用西藏拉薩市的稱謂,因為這一稱謂富含產業發展的價值理念,也更能表達藏族地區產業發展的內在意蘊。

(30) Song Yijun, Ecological City and Urban Sustainable Development, Procedia Engineering, 2011, 21, pp.142-146.

(31) 汪謙慎:《特色資源開發、現代農業扶持與市場能力培育——革命老區岳西脫貧致富的“三元驅動”》,《安徽師范大學學報》(人文社會科學版)2012年第4期。

(32) 具體案例參見李雪萍:《青藏高原產業發展的適應與轉換研究》,中國社會科學出版社2023年版。

(33) 付偉:《農業轉型的社會基礎:一項對茶葉經營細節的社會學研究》,《社會》2020年第4期。

(34) 在反思中國的反貧困比其他國家更有成效時,有學者認為集體的傳統和集體經濟是“中國道路”,“靠資本不如靠集體”。參見嚴海蓉:《中國反貧困的經驗與反思——靠資本不如靠集體》,“南風窗”公眾號2020年11月29日。

(35) 肖龍、馬超峰:《從項目嵌入到組織社會:村級集體經濟發展的新趨勢及其類型學研究》,《求實》2020年第3期。

(36) 產業發展中,注重集體經濟并不排斥私有經濟(私有企業或個體經濟)的發展。作者在調研中發現,在藏族地區、南疆四地州等很活躍的龍頭企業,既有家族企業,也有國有企業。脫貧攻堅實施中,產業的培育與發展涉及企業、村集體、農戶。

(37) 李雪萍、陳艾:《鄉村與國家的“交集”:藏族地區集體經濟的邏輯》,《湖北民族學院學報》(哲學社會科學版)2019年第6期。

(38) 德吉央宗:《西藏生態旅游資源開發現狀與生態旅游發展思路研究》,《西藏民族大學學報》(哲學社會科學版)2017年第5期;王汝輝:《西藏建設世界級旅游目的地差距診斷及戰略選擇研究——基于SMED評估體系視角》,《中國藏學》2013年第3期;劉志揚:《民族旅游與文化傳統的選擇性重構——西藏拉薩市娘熱鄉民間藝術團個案分析》,《開放時代》2005年第2期。

(39) 劉志揚、更登磋:《民族旅游及其麥當勞化:白馬藏族村寨旅游的個案研究》,《文化遺產》2012年第4期。

(40) 李燕:《資本邏輯、符號式消費與生態文明》,《江漢論壇》2018年第10期。

(41) 柳應華、宗剛:《西藏旅游業的富民強區貢獻及其區域差異》,《中國藏學》2012年第4期;柳應華、宗剛、楊濤:《西藏旅游業發展對城鄉居民收入的影響研究》,《中國藏學》2014年第1期。

作者簡介:李雪萍,華中師范大學社會學院教授、博士生導師,湖北武漢,430079。

(責任編輯 李燈強)