知識生產(chǎn)轉(zhuǎn)型視域下應(yīng)用型大學(xué)的產(chǎn)教融合:理路與走向

劉欣 萬文婷

[摘要]產(chǎn)教融合是應(yīng)用型大學(xué)深度轉(zhuǎn)型的制度性命題。基于知識生產(chǎn)制度演變與模式轉(zhuǎn)型的雙重邏輯,觀照應(yīng)用型大學(xué)產(chǎn)教融合的生成理路,可引申出兩個關(guān)鍵問題:一是如何適應(yīng)知識社會轉(zhuǎn)型的外部環(huán)境,實現(xiàn)產(chǎn)教融合制度的外融合;二是如何適應(yīng)知識生產(chǎn)轉(zhuǎn)型的內(nèi)在邏輯,實現(xiàn)產(chǎn)教融合模式的內(nèi)融合。為此,應(yīng)聚焦產(chǎn)教“內(nèi)外融合”的關(guān)鍵要素,形成制度與模式雙向協(xié)同分析框架,進而審視產(chǎn)教融合的實踐路向:應(yīng)用型大學(xué)的產(chǎn)教融合應(yīng)聚焦制度情境和模式內(nèi)涵的系統(tǒng)性重構(gòu),逐步實現(xiàn)多主體、多平臺、多文化、多功能、多路徑等“多重融合”的范式變革,最終形塑產(chǎn)教系統(tǒng)性變革的新型大學(xué)。

[關(guān)鍵詞]應(yīng)用型大學(xué);知識生產(chǎn)模式;產(chǎn)教融合;模式轉(zhuǎn)型;制度建設(shè)

[中圖分類號]G642[文獻標(biāo)識碼]A[文章編號]1005-5843(2024)01-0106-08

[DOI]10.13980/j.cnki.xdjykx.2024.01.000

產(chǎn)教融合是應(yīng)用型大學(xué)深度轉(zhuǎn)型的制度性命題,牽動著高等教育系統(tǒng)的生態(tài)性變革。這一命題順應(yīng)了智能化時代知識生產(chǎn)模式演變的基本規(guī)律:由以知識創(chuàng)新為目的的傳統(tǒng)知識生產(chǎn)模式,向以知識應(yīng)用為目的的協(xié)同創(chuàng)新生態(tài)化模式轉(zhuǎn)型;由關(guān)注大學(xué)知識生產(chǎn)活動的封閉式內(nèi)融合,向圍繞“大學(xué)—政府—產(chǎn)業(yè)—社會”等螺旋式外融合的制度化情境轉(zhuǎn)型。兩大轉(zhuǎn)型遵循知識生產(chǎn)“生態(tài)模式與制度情境”協(xié)同演化邏輯,為打通產(chǎn)教“內(nèi)融合”與“外融合”的雙通道提供了重要的分析框架和理論支撐,也為應(yīng)用型大學(xué)深化產(chǎn)教融合理論研究、解決產(chǎn)教理論與實踐脫節(jié)及產(chǎn)教合而不融、融而不深等現(xiàn)實問題,提供了雙重建構(gòu)視角和實踐路向。

一、理論溯源:知識生產(chǎn)轉(zhuǎn)型的雙重邏輯

大學(xué)本質(zhì)上是圍繞知識傳承(學(xué))、創(chuàng)新(研)和應(yīng)用(產(chǎn))開展知識生產(chǎn)活動的專門教育機構(gòu),知識屬性構(gòu)成大學(xué)的本質(zhì)屬性,知識生產(chǎn)活動成為大學(xué)組織基業(yè)長青的命脈。大學(xué)知識生產(chǎn)活動受內(nèi)部知識轉(zhuǎn)型和外部社會轉(zhuǎn)型的雙重影響,經(jīng)歷了兩次“學(xué)術(shù)革命”或重大轉(zhuǎn)型。19世紀(jì)始于工業(yè)革命1.0時代的洪堡模式,引發(fā)了自中世紀(jì)以來的“第一次學(xué)術(shù)革命”,基于洪堡理念的“純科學(xué)模式”成為大學(xué)合法性存在的經(jīng)典范式。19世紀(jì)中期以后,工業(yè)革命從2.0電氣時代走向3.0自動化時代,歷經(jīng)“威斯康星式”服務(wù)型大學(xué)和“斯坦福式”創(chuàng)業(yè)型大學(xué),引發(fā)“第二次學(xué)術(shù)革命”,形成齊曼所說的由重基礎(chǔ)研究的“學(xué)院科學(xué)”向重知識應(yīng)用和社會價值的“后學(xué)院科學(xué)”的重大轉(zhuǎn)型[1]。科學(xué)社會學(xué)之父默頓最早在其1938年出版的名著中,從知識社會學(xué)視角研究了知識生產(chǎn)轉(zhuǎn)型問題,認(rèn)為科學(xué)發(fā)現(xiàn)與發(fā)展同時受內(nèi)在科學(xué)屬性和外在社會環(huán)境的影響,提出建立“現(xiàn)代科學(xué)的基本范式”[2]的主張。在過去的大半個世紀(jì)中,隨著工業(yè)社會向知識社會的變遷,知識生產(chǎn)方式發(fā)生了更加深刻的變革。研究者用“巴斯德象限”(應(yīng)用引起的非線性研究)、“愛迪生象限”(產(chǎn)業(yè)化的應(yīng)用研究)[3]、“后洪堡模式”“學(xué)術(shù)資本主義”“學(xué)術(shù)創(chuàng)業(yè)”等概念來描述這一轉(zhuǎn)型,其中影響較為深遠(yuǎn)的則是吉本斯、卡拉雅尼斯和坎貝爾等人提出的“模式2”“模式3”知識生產(chǎn)轉(zhuǎn)型論及“三螺旋”“四螺旋”等協(xié)同創(chuàng)新論。

(一)知識生產(chǎn)轉(zhuǎn)型的模式演變邏輯

1.從模式1到模式2:從學(xué)科邏輯走向應(yīng)用邏輯。1994年,邁克爾·吉本斯等在《知識生產(chǎn)的新模式:當(dāng)代社會科學(xué)與研究的動力學(xué)》一書中首次明確提出了知識生產(chǎn)“模式1”與“模式2”概念。吉本斯將學(xué)科主導(dǎo)的傳統(tǒng)知識生產(chǎn)方式稱為“模式1”,將應(yīng)用情境主導(dǎo)的跨學(xué)科知識生產(chǎn)方式稱為“模式2”[4],其演變特征如表1所示。吉本斯同時認(rèn)為,盡管“模式2”幾乎在所有方面都區(qū)別于“模式1”,但“模式2”并未取代“模式1”。這表明,“基礎(chǔ)”和“應(yīng)用”之間不斷交互,知識的發(fā)現(xiàn)和應(yīng)用更緊密地整合在一起,知識生產(chǎn)發(fā)生在以應(yīng)用為目的并且被應(yīng)用的情境之中。而“以知識應(yīng)用為目的”并在“應(yīng)用情境”中通過知識生產(chǎn)活動,協(xié)同開展應(yīng)用型科研和培養(yǎng)社會所需的應(yīng)用型專門人才的概念,正是應(yīng)用型大學(xué)“產(chǎn)教融合”的邏輯起點所在。

2.從模式2到模式3:從交互邏輯走向共生邏輯。隨著知識創(chuàng)新時代的到來,2003年華盛頓大學(xué)卡拉雅尼斯教授在其《創(chuàng)造+創(chuàng)新=競爭力?》一文中首次提出了“模式3”概念,2006年卡拉雅尼斯和坎貝爾教授在他們合著的《創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)和知識集群中的知識生產(chǎn)、散播和運用》一書中,正式以“模式3”概念描述了以“知識集群”和“創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)”為主要特征的知識生產(chǎn)共生范式。“模式3”一方面整合了“模式1”“模式2”的知識生產(chǎn)模式,另一方面整合了線性和非線性創(chuàng)新模式,生成了具有共生效應(yīng)和增值效應(yīng)的協(xié)同創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)[5],體現(xiàn)了不同知識生產(chǎn)模式按照“集群模式+共生機制”共同演進的應(yīng)有特質(zhì)。這種將不同知識生產(chǎn)模式協(xié)同整合并集成推進的創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng),有別于傳統(tǒng)研究型大學(xué)以學(xué)科知識體系建設(shè)為原動力的經(jīng)典學(xué)科范式[6]——由基于社會實踐需求的應(yīng)用邏輯主導(dǎo)的,更加重視知識生產(chǎn)的共生性和實踐生成性,從而為應(yīng)用型大學(xué)構(gòu)建多主體、多形態(tài)、多層次的產(chǎn)教融合共生模式提供了適切的理論依據(jù)和創(chuàng)新視角。

(二)知識生產(chǎn)轉(zhuǎn)型的制度演變邏輯

1.制度情境一:由外生邏輯走向協(xié)同邏輯。知識生產(chǎn)轉(zhuǎn)型是模式轉(zhuǎn)型與制度邏輯的有機融合,制度轉(zhuǎn)型引領(lǐng)并規(guī)范著模式轉(zhuǎn)型。模式轉(zhuǎn)型以制度轉(zhuǎn)型為外驅(qū)力,并以自我轉(zhuǎn)型能力的提升為目的。兩者內(nèi)外協(xié)同,構(gòu)成了目的與條件的關(guān)系范疇,形成了大學(xué)知識生產(chǎn)轉(zhuǎn)型的基本邏輯。1995年亨利·埃茲科維茨、勞伊特·雷德斯多夫在伯頓·克拉克建立的“國家—市場—學(xué)術(shù)”三角協(xié)調(diào)模型[7]基礎(chǔ)上,形成了“大學(xué)—產(chǎn)業(yè)—政府”的三螺旋創(chuàng)新理論模型,與吉本斯提出的知識生產(chǎn)“模式2”相呼應(yīng),建構(gòu)了“模式2”制度情境實現(xiàn)模式,強調(diào)了從制度創(chuàng)新層面探索制度供給的協(xié)同方式和實現(xiàn)情境。在此制度情境中,應(yīng)用型大學(xué)作為制度文化主體,通過協(xié)同方式發(fā)揮制度運行的整合效能,避免了背離大學(xué)學(xué)術(shù)與教育特性,誤入轉(zhuǎn)型路徑陷阱而迷失本體導(dǎo)致無法實現(xiàn)真正意義上轉(zhuǎn)型的困境。這對于知識生產(chǎn)轉(zhuǎn)型下的應(yīng)用型大學(xué)的產(chǎn)教融合模式與制度的雙重轉(zhuǎn)型,顯得尤為重要。

2.制度情境二:由共生邏輯走向創(chuàng)生邏輯。進入21世紀(jì)后,在全球本土化浪潮的驅(qū)動下,知識創(chuàng)新與社會轉(zhuǎn)型的關(guān)聯(lián)更加緊密,傳統(tǒng)的三螺旋協(xié)同模式難以解釋“模式3”知識生產(chǎn)轉(zhuǎn)型,因此衍生出具有高度共創(chuàng)性的四螺旋、五螺旋模型。2011年卡拉雅尼斯和坎貝爾教授在他們發(fā)表的《開放創(chuàng)新外交與21世紀(jì)分形研究、教育和創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng):基于四重、五重螺旋創(chuàng)新設(shè)想的模式3知識生產(chǎn)系統(tǒng)》一文中,更加完整地建構(gòu)了“知識社會創(chuàng)新生態(tài)模型”,強調(diào)了知識社會與自然環(huán)境的動態(tài)平衡和協(xié)同演進。其核心使命是建構(gòu)融知識創(chuàng)新、社會轉(zhuǎn)型、自然生態(tài)為一體的創(chuàng)生生態(tài)系統(tǒng),為“模式3”知識生產(chǎn)提供了創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)圖譜,也為應(yīng)用型大學(xué)能夠更全面科學(xué)地把握知識生產(chǎn)轉(zhuǎn)型背景下的產(chǎn)教融合機理與走向、建構(gòu)基于“應(yīng)用導(dǎo)向”的產(chǎn)教融合制度與模式雙向協(xié)同的知識創(chuàng)生模式、促進產(chǎn)教融合向創(chuàng)生型升級的生態(tài)性變革提供了新視野和新動能。

二、分析框架:產(chǎn)教融合的雙向協(xié)同理路

前述知識生產(chǎn)模式轉(zhuǎn)型與制度演變的雙重邏輯,用以觀照應(yīng)用型大學(xué)產(chǎn)教融合的理路,可引申出兩個關(guān)鍵問題:一是如何適應(yīng)知識社會轉(zhuǎn)型的外部環(huán)境,實現(xiàn)產(chǎn)教融合制度的外融合;二是如何適應(yīng)知識生產(chǎn)轉(zhuǎn)型的內(nèi)在邏輯,實現(xiàn)產(chǎn)教融合模式的內(nèi)融合。進而從制度與模式共生共融的層面,打通產(chǎn)教“內(nèi)融合”與“外融合”雙通道,形成產(chǎn)教融合雙向協(xié)同模式和分析框架,促進知識生產(chǎn)轉(zhuǎn)型背景下應(yīng)用型大學(xué)產(chǎn)教融合理論與實踐的雙重建構(gòu)。

(一)外融合理路:產(chǎn)教融合的制度情境

1.制度語境:產(chǎn)教融合核心內(nèi)涵的梳理。所謂制度語境,即基于某種研究對象、研究范疇等特定語境來研究制度運行情境問題。目前,有關(guān)產(chǎn)教融合的研究還處于政策研究、經(jīng)驗研究階段,對象不明、表層描述的問題較為普遍,尚未形成公認(rèn)的獨特研究對象、規(guī)定性范疇,距離達到深層理論水平的研究階段還為時尚早。有關(guān)其內(nèi)涵界定,主要體現(xiàn)在兩個方面。一是本質(zhì)屬性說。潘懋元先生認(rèn)為,“無論是產(chǎn)還是學(xué)和研,本質(zhì)上都是知識運行的活動形式”[8]。這一界定深刻揭示了產(chǎn)教融合的“最本質(zhì)規(guī)定性”,即產(chǎn)教融合是以“知識生產(chǎn)”為本質(zhì)屬性,圍繞相互依存的產(chǎn)學(xué)研融合特性和規(guī)律開展的活動[9]。二是外延對象說。研究者多從“產(chǎn)業(yè)”和“教育”系統(tǒng)的宏觀層面來做描述性界定,認(rèn)為“產(chǎn)教融合是產(chǎn)業(yè)系統(tǒng)與教育系統(tǒng)的互動或合作關(guān)系”[10];曹丹、柳友榮等學(xué)者則從“產(chǎn)業(yè)”和“教學(xué)”活動的微觀層面來理解,認(rèn)為“產(chǎn)教融合通常是指生產(chǎn)與教育的一體化”[11];也有學(xué)者結(jié)合不同層面來理解,認(rèn)為宏觀層面的產(chǎn)教融合指教育與產(chǎn)業(yè)的系統(tǒng)性融合、中觀層面涉及辦學(xué)模式與產(chǎn)業(yè)模式的融合、微觀層面指教學(xué)活動和生產(chǎn)活動融合[12]。

不同語境下研究產(chǎn)教融合問題,其指向大不相同。宏觀層面?zhèn)戎禺a(chǎn)教系統(tǒng)模式,重點關(guān)注產(chǎn)教系統(tǒng)性融合的制度匹配問題;中觀層面?zhèn)戎剞k學(xué)模式,重點關(guān)注多主體融合辦學(xué)模式的制度匹配問題;微觀層面?zhèn)戎厝瞬排囵B(yǎng)模式,更多關(guān)注的是具體培養(yǎng)模式的制度匹配問題。我們認(rèn)為,應(yīng)用型大學(xué)的產(chǎn)教融合應(yīng)以“知識應(yīng)用”為邏輯起點,以培養(yǎng)供需耦合的應(yīng)用型人才為根本出發(fā)點,其根本屬性是以“知識應(yīng)用”為“最本質(zhì)規(guī)定性”的人才培養(yǎng)和知識生產(chǎn)活動。鑒于此,應(yīng)用型大學(xué)現(xiàn)階段的產(chǎn)教融合應(yīng)重點聚焦產(chǎn)業(yè)需求,從中觀和微觀層面關(guān)注協(xié)同育人的制度實現(xiàn)機制和培養(yǎng)模式問題,即由“知識應(yīng)用”這一邏輯為起點,經(jīng)過“制度與模式雙重建構(gòu)”等邏輯中介,重點關(guān)注中觀層面基于產(chǎn)業(yè)需求導(dǎo)向的“政校行企研”多主體融合的辦學(xué)模式和制度模式,以及微觀層面應(yīng)用情境主導(dǎo)的集學(xué)科、專業(yè)、課程、平臺、師資、資源等于一體,聚產(chǎn)教融合、校企融合、專創(chuàng)融合、科教融合等“多重融合”的培養(yǎng)模式和相應(yīng)機制,最后抵達的邏輯終點是在宏觀層面實現(xiàn)“產(chǎn)教系統(tǒng)融合”的創(chuàng)生型制度模式的生態(tài)性變革,進而形塑具有“應(yīng)用型”特質(zhì)的新型大學(xué)。

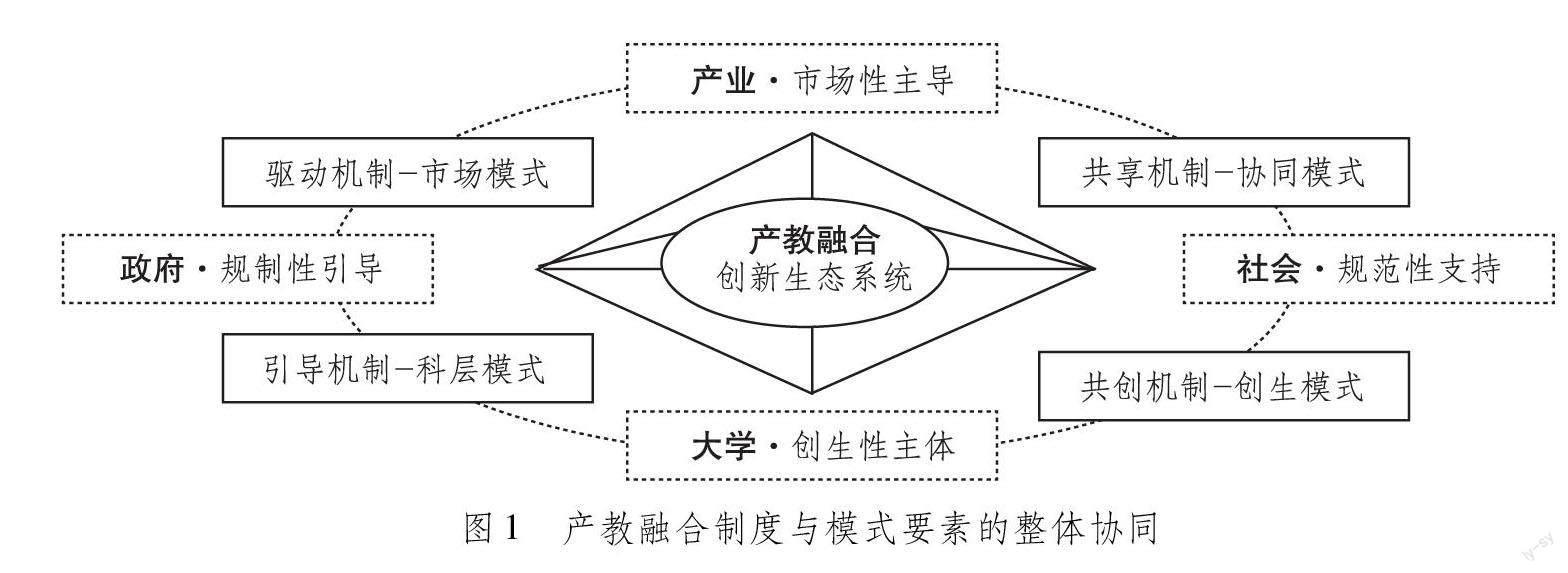

2.制度情境:產(chǎn)教融合制度運行的要素。新制度理論代表人物理查德·斯格特認(rèn)為,制度情境是組織為了從環(huán)境中取得合法性支持,必須遵守的規(guī)則與必要條件,其中,制度化的“規(guī)則、規(guī)范、文化認(rèn)知的架構(gòu)和活動”是組織賴以生存和發(fā)展的基礎(chǔ)[13]。我們認(rèn)為,應(yīng)用型大學(xué)應(yīng)系統(tǒng)分析制度情境及其合法性機理,宏觀層面重點關(guān)注深化教育供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、促進產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的產(chǎn)教融合基本國策的制度性設(shè)計;中觀層面主要發(fā)揮科層治理、市場治理、社會治理和學(xué)術(shù)治理協(xié)同治理的整合效能,形成結(jié)構(gòu)優(yōu)化與資源調(diào)控等基礎(chǔ)性制度體系;微觀層面形成人才培養(yǎng)模式轉(zhuǎn)型的配套性管理制度,形成由規(guī)制性要素、市場性要素、規(guī)范性要素、創(chuàng)生性要素等四要素整合的制度實現(xiàn)模式。如圖1所示,四大要素中,規(guī)制性為引導(dǎo)性要素、市場性為主導(dǎo)性要素、規(guī)范性為支持性要素、創(chuàng)生性為主體性要素。四大要素相互依存、集成貫通。應(yīng)用型大學(xué)基于“知識應(yīng)用”邏輯起點,通過產(chǎn)教融合模式和共生機制發(fā)揮制度運行的整合效能。

(二)內(nèi)融合理路:產(chǎn)教融合的模式建構(gòu)

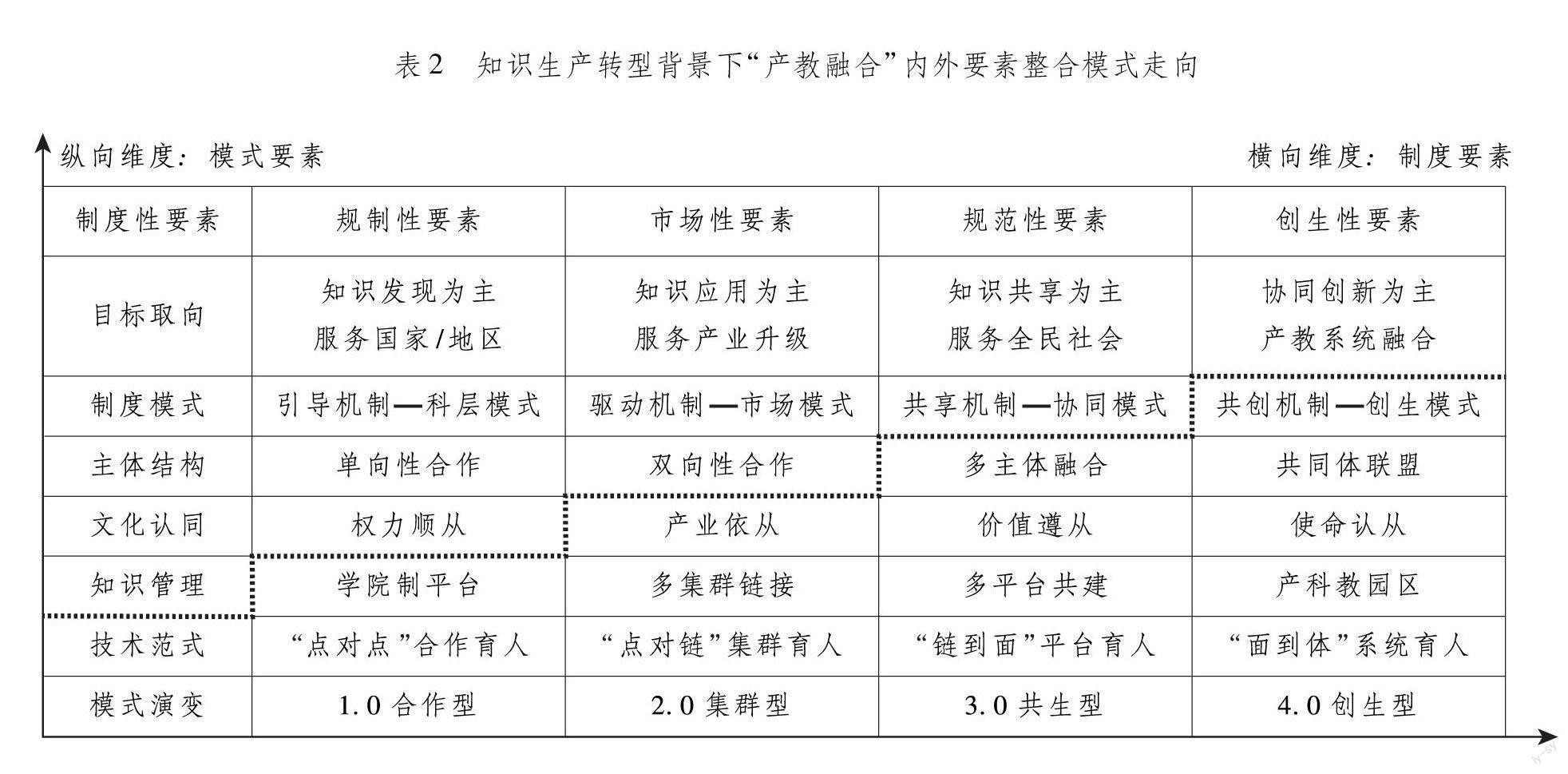

1.模式內(nèi)涵:產(chǎn)教融合模式的基本要素。產(chǎn)教融合模式是實踐概括化和理論簡約化的形式,有著溝通理論與實踐的中介和橋梁的功能。模式的適用范圍十分廣泛,既可以是宏觀層面某種事物的標(biāo)準(zhǔn)形式或標(biāo)準(zhǔn)樣式,也可理解為中觀層面組織結(jié)構(gòu)及運行方式的建構(gòu)模型,還常常指涉微觀層面達成特定目標(biāo)的人才培養(yǎng)模式。伯頓·克拉克認(rèn)為,大學(xué)作為學(xué)科和院校組成的學(xué)術(shù)組織和矩陣結(jié)構(gòu),需整合“工作模式、文化信念、學(xué)術(shù)權(quán)利”三要素并建立“國家—市場—學(xué)術(shù)”三角模型協(xié)調(diào)機制[14]。從微觀層面來看,本文所指的產(chǎn)教融合模式為知識生產(chǎn)模式的下位概念,特指圍繞應(yīng)用型大學(xué)協(xié)同育人目標(biāo)、知識應(yīng)用特性所形成的多重融合的知識活動方式。因而,從應(yīng)用型大學(xué)產(chǎn)教融合模式的獨特性及適切性審視,我們更傾向于著眼模式和制度內(nèi)外要素整合視角,從縱橫兩方面來考察應(yīng)用型大學(xué)產(chǎn)教融合模式的關(guān)鍵要素。在橫向維度層面,產(chǎn)教融合模式由“規(guī)制性、市場性、規(guī)范性、創(chuàng)生性”的外融合制度要素構(gòu)成;在縱向維度層面,則由“目標(biāo)取向、制度模式、主體結(jié)構(gòu)、文化認(rèn)同、知識管理、技術(shù)范式”的內(nèi)融合模式要素構(gòu)成。如表2所示,虛線以上以傳統(tǒng)大學(xué)的學(xué)院制模式為主,虛線以下逐步走向產(chǎn)教融合新型生態(tài)模式——由1.0版合作型走向4.0版創(chuàng)生型。需要指出的是,這種模式演變主要體現(xiàn)知識生產(chǎn)轉(zhuǎn)型背景下應(yīng)用型大學(xué)產(chǎn)教融合螺旋式發(fā)展走勢,并不必然意味著產(chǎn)教融合原有模式的終結(jié)。2.模式分析:產(chǎn)教融合模式的要素特性。從模式要素的特性來看,模式是特定目標(biāo)的實現(xiàn)形式和要素結(jié)構(gòu)模型。應(yīng)用型大學(xué)產(chǎn)教融合模式是目標(biāo)、制度、主體等硬要素,與文化、知識、技術(shù)等軟要素的系統(tǒng)性整合,具有整體性;是溝通理論與實踐、目標(biāo)與行為的橋梁,具有中介性;是基于應(yīng)用型大學(xué)“知識應(yīng)用”的文化價值取向并為實現(xiàn)“知識應(yīng)用”與協(xié)同育人目標(biāo)而設(shè)計的,具有價值相對性;有著比較穩(wěn)定的技術(shù)操作程序和方法策略,具有實踐操作性。同時,模式隨著實踐和理論更新而不斷豐富和發(fā)展,具有發(fā)展性。當(dāng)模式發(fā)展為普適性的公認(rèn)范型,并產(chǎn)生了革命性影響時,這種模式則將發(fā)生質(zhì)變,演變升級為“范式”。

從模式要素的內(nèi)涵來看,圍繞應(yīng)用型大學(xué)產(chǎn)教融合目標(biāo)取向,模式與制度內(nèi)外要素雙向整合,形成了聯(lián)系緊密、彼此聯(lián)動的要素統(tǒng)一體(如圖2所示)。其中,目標(biāo)是模式建構(gòu)的核心要素,具有價值性、引導(dǎo)性、層次性;制度是模式建構(gòu)的引導(dǎo)要素,具有基礎(chǔ)性、生成性、保障性;主體是模式建構(gòu)的關(guān)鍵要素,具有結(jié)構(gòu)性、協(xié)同性、創(chuàng)新性;文化是模式建構(gòu)的內(nèi)核要素,具有整合、導(dǎo)向、凝聚功能;知識是模式建構(gòu)的支柱要素,具有創(chuàng)新效應(yīng)、溢出效應(yīng)、彌散效應(yīng);技術(shù)是模式建構(gòu)的動力要素,發(fā)揮教學(xué)技術(shù)、科研技術(shù)、管理技術(shù)等技術(shù)創(chuàng)新激活功能。應(yīng)用型大學(xué)產(chǎn)教融合模式應(yīng)圍繞制度與模式“內(nèi)外融合”的關(guān)鍵要素,推進以目標(biāo)為總領(lǐng)、以制度為引導(dǎo)、以主體為關(guān)鍵、以文化為內(nèi)核、以知識為支柱、以技術(shù)為引擎的系統(tǒng)性變革,核心要義是聚焦知識應(yīng)用的制度邏輯和人才培養(yǎng)的模式重構(gòu),根本目的是提升應(yīng)用型人才培養(yǎng)、應(yīng)用科研和社會服務(wù)的價值創(chuàng)造力,引領(lǐng)應(yīng)用型大學(xué)走出一條與區(qū)域高質(zhì)量發(fā)展共生共榮的新型道路,最終形塑具有產(chǎn)教融合特質(zhì)的新型應(yīng)用型大學(xué)[15]。

三、實踐路向:產(chǎn)教實質(zhì)融合的多維審視

產(chǎn)教融合是我國深化教育供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、打通“產(chǎn)業(yè)鏈、教育鏈、人才鏈、創(chuàng)新鏈”的整體制度安排。從前述產(chǎn)教融合內(nèi)外要素整合模式審視,其實踐走向呈現(xiàn)多主體融合(主體維度)、多平臺融合(制度維度)、多文化融合(文化維度)、多功能融合(技術(shù)維度)、多路徑融合(應(yīng)用維度)等“多重融合”態(tài)勢,與伯頓·克拉克所說的新形態(tài)大學(xué)五要素特征——“強有力的駕馭核心、拓寬的發(fā)展外圍、多元的資助基地、激活的學(xué)術(shù)心臟地帶、整合的創(chuàng)業(yè)文化”[16]高度契合。產(chǎn)教作為異質(zhì)性系統(tǒng)能否真融真合,“關(guān)鍵是要看人才培養(yǎng)的社會效益,科研產(chǎn)出的應(yīng)用效果,融合機制的運行效率”[17]。不可否認(rèn),產(chǎn)教脫節(jié)、合而不融、融而不深等背后的制度性問題,是制約產(chǎn)教實質(zhì)融合的癥結(jié)所在。因此,有必要置于產(chǎn)教融合內(nèi)外要素融合視域,進一步審視應(yīng)用型大學(xué)產(chǎn)教融合的實踐路向和未來走向。

(一)主體維度審視:共營多主體融合的新型教育生態(tài)

應(yīng)用型大學(xué)的產(chǎn)教融合從校企合作迭代演變而來,是我國“政府—學(xué)校”單一辦學(xué)主體向“政校行企研”多主體辦學(xué)轉(zhuǎn)型升級的創(chuàng)新實踐。從主體融合程度、廣度和模式演變來看,應(yīng)用型大學(xué)的產(chǎn)教融合歷經(jīng)校企“點對點”單向性合作、產(chǎn)教“點對鏈”集群雙向性合作,到現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)學(xué)院“鏈到面”的“政校行企研”多主體跨界融合,已逐步由產(chǎn)教過程性改良為特點的1.0版松散合作型,走向產(chǎn)教結(jié)構(gòu)性調(diào)整為使命的2.0版專業(yè)集群型,升級為現(xiàn)在制度性重構(gòu)為愿景的3.0版產(chǎn)業(yè)學(xué)院共生型。共生型是“模式3”和“四螺旋論”所揭示的新型知識生產(chǎn)模式的典型樣態(tài),國內(nèi)學(xué)者認(rèn)為,“產(chǎn)教之間建立起互利共生的生態(tài)觀是產(chǎn)教融合的前提”,這種“共生系統(tǒng)由結(jié)構(gòu)、配置、形態(tài)、功能、目標(biāo)等 5 個基本要素構(gòu)成”[18]。這一認(rèn)識關(guān)注了共生要素,但顯然對產(chǎn)教融合模式中以“群落”主體共生的關(guān)鍵要素關(guān)注不夠。多主體融合共生是產(chǎn)教融合走向3.0版共生型的典型特征。

圖3顯示,產(chǎn)教融合模式和形態(tài)演變背后,是試圖從根本上解決教學(xué)與實踐脫節(jié)乃至產(chǎn)教系統(tǒng)性脫節(jié)問題,打破不同主體間的組織壁壘、政策壁壘、制度壁壘等,由單一的校企合作,走向多主體協(xié)同治理,形成多主體融合的“強有力的駕馭核心”。政府作為創(chuàng)新活動的引導(dǎo)者和公共資源的調(diào)配者,行企作為產(chǎn)業(yè)需求的驅(qū)動者和價值鏈的創(chuàng)造者,社會作為公共利益的共享者和制度運行的問責(zé)者,大學(xué)作為知識應(yīng)用和集群創(chuàng)新的創(chuàng)生體,力求發(fā)揮知識運行的戰(zhàn)略整合效能,建立“校地共建”多主體融合的有效機制和新型共同體模式。尤其是應(yīng)用型大學(xué),目前還不足以占據(jù)“螺旋式”生態(tài)體系的主導(dǎo)地位,更迫切地需要基于模式3“知識集群”和“創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)”,突破單純依靠政府資源供給或企業(yè)市場主體的“他組織”路徑依賴,建構(gòu)出以“自組織”為主、“他組織”協(xié)同的知識創(chuàng)生模式,“以組織化和制度化方式推動政產(chǎn)學(xué)實質(zhì)融合”[19],進而成為國家和區(qū)域創(chuàng)新戰(zhàn)略的重要組成部分。當(dāng)國家整個產(chǎn)業(yè)系統(tǒng)與教育系統(tǒng)實現(xiàn)體系化的產(chǎn)教融合,出現(xiàn)大批產(chǎn)教融合型大學(xué)、產(chǎn)教融合型企業(yè)、產(chǎn)教融合型科創(chuàng)城市時,產(chǎn)教融合最終會走向4.0版創(chuàng)生型,迎來真正意義上產(chǎn)教系統(tǒng)融合的“范式革命”,以產(chǎn)科教一體化生態(tài)性變革引領(lǐng)未來。其顯著特征是目標(biāo)價值取向的根本改變,大學(xué)以“教學(xué)—科研—創(chuàng)業(yè)—服務(wù)”等完整職能,成為引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主導(dǎo)者;其顯著標(biāo)志是由產(chǎn)業(yè)學(xué)院走向創(chuàng)業(yè)型學(xué)院、創(chuàng)業(yè)型大學(xué),即伯頓·克拉克所說的具備五大核心要素的新形態(tài)大學(xué)。正如有學(xué)者所言,“‘創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)肯定代表了大學(xué)轉(zhuǎn)型發(fā)展的方向”,“面向未來,‘創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)絕不只是大學(xué)的一項新職能而是現(xiàn)代高等教育系統(tǒng)中的顛覆性力量,大學(xué)只有以‘創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)作為新范式,才可能成為創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展的引擎,并實現(xiàn)自身的轉(zhuǎn)型發(fā)展”[20]。

(二)制度維度審視:共建多平臺融合的新型制度模式

以2020年教育部、工信部聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)學(xué)院建設(shè)指南》為標(biāo)志,產(chǎn)教融合進一步由“點對鏈”的集群建設(shè)階段進入到“鏈到面”的現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)學(xué)院平臺建設(shè)階段。現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)學(xué)院以滿足“真需求”的平臺共建為根基,重點任務(wù)是“拓寬發(fā)展外圍”,充分整合外部組織知識創(chuàng)新資源,構(gòu)建集共建、共育、共創(chuàng)、共享等創(chuàng)新聯(lián)合體和多平臺融合制度模式,解決產(chǎn)教融合平臺共建的廣度問題、機制運行的深度問題、協(xié)同育人的效度問題。一是構(gòu)建資源調(diào)控的“決策引導(dǎo)機制”,建立政府引導(dǎo)下的政產(chǎn)學(xué)研一體化共同體,健全聯(lián)席會議工作機制和資源調(diào)配機制,強化政策與制度供給,開拓教育與區(qū)域經(jīng)濟一體化發(fā)展新格局;二是完善產(chǎn)業(yè)主導(dǎo)的“需求驅(qū)動機制”,建立基于市場需求的協(xié)同育人共同體,促進“產(chǎn)業(yè)鏈—教育鏈—人才鏈—創(chuàng)新鏈”全鏈條貫通和全要素融合;三是實施集群共生的“協(xié)同共創(chuàng)機制”,聚焦區(qū)域戰(zhàn)略重點、主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)鏈和關(guān)鍵技術(shù),共建“學(xué)校+”跨界融合、要素集成等集團化聯(lián)盟、跨學(xué)科高端平臺和科教園區(qū)等協(xié)同共創(chuàng)體;四是構(gòu)建價值主導(dǎo)的“共享評價機制”,建立戰(zhàn)略協(xié)同、資本融通、科技攻關(guān)、成果轉(zhuǎn)化等價值共同體,健全組織再造機制、創(chuàng)新要素集聚與利益共享機制,打造服務(wù)地方人才培養(yǎng)高地、科技創(chuàng)新高地、人文創(chuàng)新高地,協(xié)同共建引領(lǐng)和支撐地方經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展的新引擎[21]。

(三)文化維度審視:共育多文化融合的新型創(chuàng)生文化

“大學(xué)既是知識再生產(chǎn)的場所,也是文化再生產(chǎn)的場所”[22]。現(xiàn)代大學(xué)已從遠(yuǎn)離社會的“象牙塔”轉(zhuǎn)向廣泛參與文化傳播與創(chuàng)新活動的新型文化機構(gòu),“整合的創(chuàng)業(yè)文化”是構(gòu)成新型應(yīng)用型大學(xué)的重要特征之一。一是培育共生型的創(chuàng)業(yè)文化。“創(chuàng)業(yè)文化是指與創(chuàng)業(yè)有關(guān)的行為規(guī)范、信念體系和心理意向的整合體,其核心是創(chuàng)業(yè)精神”[23]。在“大學(xué)—政府—產(chǎn)業(yè)—社會”創(chuàng)新系統(tǒng)中,應(yīng)用型大學(xué)基于知識應(yīng)用與價值創(chuàng)造的共同目標(biāo),整合學(xué)術(shù)文化、企業(yè)文化、工匠文化、創(chuàng)業(yè)文化等,培育協(xié)同創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的新型制度文化和價值觀念,使之融合在學(xué)校精神文化、制度文化、物質(zhì)文化之中,落實在產(chǎn)教融合活動的方方面面,成為引領(lǐng)學(xué)校和社會多文化融合的重要紐帶和橋梁。二是發(fā)展創(chuàng)生型的學(xué)術(shù)文化。創(chuàng)生型文化重在基于創(chuàng)業(yè)理念形成學(xué)術(shù)創(chuàng)業(yè)文化、科技創(chuàng)新文化、跨界合作文化等文化共建機制,凝聚和引領(lǐng)社會發(fā)展的文化方向,促進知識應(yīng)用與科技創(chuàng)新,成為大學(xué)與社會發(fā)展的根本動力,是國家和地方文化創(chuàng)新和知識創(chuàng)新的重要源泉。三是彰顯應(yīng)用型的卓越文化。“追求卓越”不僅是現(xiàn)代社會組織成就事業(yè)的境界,更是各類大學(xué)矢志不渝追求的信念。應(yīng)用型大學(xué)追求卓越文化,不同于研究型大學(xué)以“學(xué)術(shù)創(chuàng)新”為目標(biāo)的卓越追求,而是以“知識應(yīng)用”的卓越追求為要義,在融入?yún)f(xié)同育人大課堂和地方經(jīng)濟社會發(fā)展主流中,實現(xiàn)大學(xué)與社會的同步卓越發(fā)展,成為具有創(chuàng)新理想信念和創(chuàng)生精神氣質(zhì)、能夠服務(wù)和引領(lǐng)社會高質(zhì)量發(fā)展的新型大學(xué)。

(四)技術(shù)維度審視:共享多功能融合的新型要素平臺

構(gòu)建多功能融合的新型要素平臺,意味著應(yīng)用型大學(xué)走出傳統(tǒng)路徑依賴,建立“多元的資助基地”,以大平臺戰(zhàn)略為核心機制,以技術(shù)積累與進步為主軸[24],圍繞產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新需求,拓展創(chuàng)新發(fā)展空間,加大優(yōu)質(zhì)技術(shù)資源的整合與利用,通過“學(xué)校+龍頭企業(yè)+產(chǎn)業(yè)學(xué)院+科創(chuàng)園區(qū)”的大平臺化運行模式,融匯社會需求和創(chuàng)新資源,重塑以知識應(yīng)用為核心的價值鏈,打造集“產(chǎn)學(xué)研用創(chuàng)”于一體的集成化、智能化、網(wǎng)絡(luò)化新型共享平臺。一是打造集成化平臺運行機制。瞄準(zhǔn)產(chǎn)業(yè)鏈、創(chuàng)新鏈目標(biāo),匯聚優(yōu)質(zhì)企業(yè)資源、行業(yè)資源和區(qū)域資源等多元化創(chuàng)新要素,構(gòu)建“產(chǎn)業(yè)集群引領(lǐng)+產(chǎn)業(yè)學(xué)院建設(shè)+學(xué)科平臺支撐”的產(chǎn)教融合集群創(chuàng)新運行機制,形成“人才、資本、信息、技術(shù)”等各類創(chuàng)新要素的集成放大效應(yīng),促進教育與產(chǎn)業(yè)融合互動、學(xué)科與專業(yè)集群發(fā)展,提升平臺服務(wù)人才培養(yǎng)、技術(shù)創(chuàng)新、就業(yè)創(chuàng)業(yè)等綜合能力,推進區(qū)域產(chǎn)業(yè)向高端轉(zhuǎn)型升級。二是打造智能化平臺核心引擎。主要“以建設(shè)智能化知識創(chuàng)新平臺的新思路來組織和管理知識生產(chǎn)”[25],促進知識市場需求、資源、能力和管理各環(huán)節(jié)要素的集聚與緊密對接,發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟催生的交叉學(xué)科和新興專業(yè),加快數(shù)字化教育新形態(tài)、新場景建設(shè),以數(shù)字化驅(qū)動人才培養(yǎng)能力、知識活動水平及教育治理能力同步提升。三是打造區(qū)域網(wǎng)絡(luò)化平臺機制。圍繞區(qū)域和行業(yè)共性技術(shù)、關(guān)鍵技術(shù)等協(xié)同創(chuàng)新重大需求,實施區(qū)域網(wǎng)絡(luò)化大平臺戰(zhàn)略,強化區(qū)域一體化產(chǎn)科教布局和資源共享平臺建設(shè),組建區(qū)域內(nèi)或供應(yīng)鏈上政校行企研集成創(chuàng)新的跨學(xué)科平臺和產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟。如寧波工程學(xué)院杭州灣汽車學(xué)院探索校園、產(chǎn)業(yè)園、研發(fā)園“三園融合模式”,搭建長三角地區(qū)汽車產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和公共服務(wù)高端平臺,以項目為載體,讓師生直接參與企業(yè)技術(shù)研發(fā)和技術(shù)服務(wù),構(gòu)建“工學(xué)研”交替的一體化教學(xué)體系,為集群化培養(yǎng)應(yīng)用型人才提供了成功樣板[26]。

(五)知識維度審視:共創(chuàng)多路徑融合的新型知識載體

大學(xué)是以知識生產(chǎn)與應(yīng)用為特征的知識密集型組織,也是再生產(chǎn)知識并孵化知識創(chuàng)新型企業(yè)的智力之源。在教育與產(chǎn)業(yè)系統(tǒng)走向智能化和價值鏈整合的今天,應(yīng)用型大學(xué)突破傳統(tǒng)的以學(xué)院或?qū)W科建制為“學(xué)術(shù)心臟”的知識管理模式,集成“校地融合、校企融合、產(chǎn)教融合、科教融合”等新型知識載體,正成為知識應(yīng)用與集成創(chuàng)新的新動力源。其最重要的特征是將知識整合、轉(zhuǎn)移和共享置于戰(zhàn)略核心地位,通過數(shù)字化戰(zhàn)略和知識共享來促進產(chǎn)教深度融合。一是打造戰(zhàn)略聯(lián)盟創(chuàng)新聯(lián)合體。主動對接地方新興產(chǎn)業(yè)鏈和特色產(chǎn)業(yè)集群,以創(chuàng)新驅(qū)動戰(zhàn)略為引領(lǐng),加強校地戰(zhàn)略合作機制建設(shè),同步規(guī)劃校地融合發(fā)展支持方式、重大項目和政策措施,全面提升校地產(chǎn)科教融合能力,為區(qū)域經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展提供技術(shù)支持和人才支撐。二是打造知識轉(zhuǎn)移中心。校地共建工程研究中心、技術(shù)創(chuàng)新中心、制造業(yè)創(chuàng)新中心、科創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園、雙創(chuàng)示范基地等創(chuàng)新聯(lián)合體,重點培育集專利轉(zhuǎn)化、示范項目、平臺服務(wù)、制度建設(shè)于一體的科技成果轉(zhuǎn)化體系,促進科技成果轉(zhuǎn)化和產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用,持續(xù)推動產(chǎn)科教“三位一體”發(fā)展。三是落實國家數(shù)字化戰(zhàn)略。以數(shù)字化技術(shù)賦能教育教學(xué)轉(zhuǎn)型,重構(gòu)以學(xué)生為中心的教育新生態(tài),推進產(chǎn)教協(xié)同共建組織架構(gòu)、數(shù)字化課程資源、智慧教學(xué)體系、虛擬仿真實驗、智慧教學(xué)評價、智慧管理系統(tǒng)的全方位轉(zhuǎn)型升級,探索面向未來的教育教學(xué)新模式。

參考文獻:

[1]〔英〕齊曼.真科學(xué):它是什么,它指什么[M].曾國屏,等,譯.上海:上海科技教育出版社,2008:70.

[2]〔美〕羅伯特·金·默頓.十七世紀(jì)英格蘭的科學(xué)、技術(shù)與社會[M].范岱年,等,譯.北京:商務(wù)印書館,2000:15-16.

[3]〔美〕D·E·司托克斯.基礎(chǔ)科學(xué)與技術(shù)創(chuàng)新:巴斯德象限[M].周春彥,谷春立,譯.北京:科學(xué)出版社,1999:62-63.

[4]〔英〕邁克爾·吉本斯,等.知識生產(chǎn)的新模式——當(dāng)代社會科學(xué)與研究的動力學(xué)[M].陳洪捷,等,譯.北京:北京大學(xué)出版社,2011:3-8.

[5]武學(xué)超.模式3知識生產(chǎn)的理論闡釋——內(nèi)涵、情境、特質(zhì)與大學(xué)向度[J].科學(xué)學(xué)研究,2014(09):1297-1305.

[6]張應(yīng)強.高等教育學(xué)的學(xué)科范式?jīng)_突與超越之路——兼談高等教育學(xué)的再學(xué)科化問題[J].教育研究,2014(12):13-23.

[7][14]〔美〕伯頓·克拉克.高等教育系統(tǒng)——學(xué)術(shù)組織的跨國研究[M].王承緒,等,譯.杭州:杭州大學(xué)出版社,1994:159;12.

[8][9]潘懋元.產(chǎn)學(xué)研合作教育的幾個理論問題[J].中國大學(xué)教學(xué),2008(03):15-17.

[10]莊西真.產(chǎn)教融合的內(nèi)在矛盾與解決策略[J].中國高教研究,2018(09):81-86.

[11]柳友榮,項桂娥,王劍程.應(yīng)用型本科院校產(chǎn)教融合模式及其影響因素研究[J].中國高教研究,2015(05):64-68.

[12]陳星.應(yīng)用型高校產(chǎn)教融合動力研究[D].西南大學(xué),2017.

[13]Scott W R.Institutions and organizations[M].Thousand Oaks,CA:Sage,1995:66-72.

[15][21]劉欣.應(yīng)用型大學(xué)的高質(zhì)量發(fā)展:類型邏輯與生態(tài)走向[J].國家教育行政學(xué)院學(xué)報,2021(09):67-77.

[16]〔美〕伯頓·克拉克.建立創(chuàng)業(yè)型大學(xué):組織上轉(zhuǎn)型的途徑[M].王承緒,譯.北京:人民教育出版社,2003:2.

[17]杜玉波.在第五屆產(chǎn)教融合發(fā)展大會上的致辭[EB/OL].https://www.163.com/dy/article/GS3TNDDJ0516RJOM.html,2021-12.

[18]蘇海林,錢大可,虞紫英.產(chǎn)教融合共生系統(tǒng)各要素的序化和優(yōu)化[J].嘉興學(xué)院學(xué)報,2022(03):80-85.

[19]史秋衡,周良奎.校城共同體:地方應(yīng)用型本科高校與城市共生關(guān)系新范型[J].高等工程教育研究,2022(04):128-134.

[20]王建華.大學(xué)的范式危機與轉(zhuǎn)變:創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的視角[J].中國高教研究,2020(01):70-77.

[22]〔英〕杰勒德·德蘭迪.知識社會中的大學(xué)[M].黃建如,譯.北京:北京大學(xué)出版社,2019:14.

[23]張應(yīng)強,姜遠(yuǎn)謀.創(chuàng)業(yè)型大學(xué)興起與現(xiàn)代大學(xué)制度建設(shè)[J].教育研究,2021(04):103-117.

[24]陳鋒.產(chǎn)教融合:深化與演化的路徑[J].中國高等教育,2018(Z2):13-16.

[25]勞凱聲.智能時代的大學(xué)知識生產(chǎn)[J].首都師范大學(xué)學(xué)報(社會科學(xué)版),2019(02):1-6.

[26]教育之江.寧波工程學(xué)院杭州灣汽車學(xué)院:汽車城里辦學(xué)院,產(chǎn)教共追萬億汽車夢[EB/OL].https://mp.weixin.qq.com/s/RcnnrrGhOsHhstxQBxpOVA,2022-10.

(責(zé)任編輯:孫冰玉)

Industry-education Integration in Application-oriented Universities from the Perspective of Knowledge Production Transformation: Rational Path and Trend

LIU Xin1, WAN Wenting2

(1 Guangzhou College of Applied Science and Technology, Guangzhou, Guangdong 511370, China;??? 2 Jingchu University of Technology, Jingmen, Hubei 448000,China)

Abstract: The integration of industry and education is an institutional proposition of the deep transformation of application-oriented universities.Based on the dual logic of the evolution of the knowledge production system and the transformation of the model, two key questions can be drawn from the formation of the industry-education integration in application-oriented universities. The first is how to adapt to the external environment of the knowledge society transformation and realize the external integration of the industry-education integration system; The second is how to adapt to the internal logic of the transformation of knowledge production and realize the internal integration of industry-education integration.Therefore, this paper focuses on the key elements of the “internal and external integration” of industry and education, forms a framework of two-way collaborative analysis of system and model, and then examines the practical direction of the integration of industry and education.It is believed by the research that industry-education integration in application-oriented universities should focus on the systematic reconstruction of institutional context and mode connotation, gradually realize the paradigm change of multi-subject, multi-platform, multi-culture, multi-function, multi-path and so on, and finally form a new type of university with systematic reform of industry and education.

Key words:? application-oriented university; knowledge production mode; industry-education integration; mode transformation; system construction