高標準農田系統視域下政策性金融賦能與實現路徑

劉康

摘要:在現有高標準農田項目的基礎上,向土地生產要素端延伸,向精深加工、品牌增值等產業鏈中下游延伸,闡述高標準農田系統的內涵,分析四類融資所起作用。結合政策性金融優勢和職能定位,提出政策性金融重點支持農田建設與提質改造、配套基礎設施、農業產業現代化、農田保護和生態建設四項重點任務,對比分析現有土地綜合整治產生的耕地指標、建成轉租、綜合經營和全產業鏈融合發展四種融資模式,從政銀、金融同業、銀企合作關系,以及融資模式創新等角度對政策性金融支持提出建議。

關鍵詞:高標準農田 農業產業體系 政策性金融 融資模式

黨的二十大報告提出,“加快建設農業強國”,“全方位夯實糧食安全根基,全面落實糧食安全黨政同責,牢牢守住十八億畝耕地紅線,逐步把永久基本農田全部建成高標準農田”。2023年中央一號文件《關于做好2023年全面推進鄉村振興重點工作的意見》明確,“加強高標準農田建設”,“重點補上土壤改良、農田灌排設施等短板,統籌推進高效節水灌溉,健全長效管護機制。制定逐步把永久基本農田全部建成高標準農田的實施方案”。

糧食安全是事關經濟社會穩定與發展的關鍵戰略議題,是建設社會主義現代化強國的保障,而農田則是農業生產、糧食供給的承載體。目前高標準農田政策僅關注農田建設本身,缺乏對土地要素的整合重構、產業體系的全局規劃和支持,導致項目本身缺乏長期穩定的價值創造途徑。高標準農田是一項系統性的工程,從土地、資本、技術等要素整合到產業鏈延伸,整體投入大、周期長、復雜程度高,需要從全局角度謀劃,在縱向和橫向維度構建高標準農田系統。縱向上,延伸產業鏈,提高整體價值,產出高附加值產品,構建持續穩定的還款來源;橫向上,通過流轉土地、引入多元化資本實現要素聚集,發揮規模經濟優勢,實現高標準農田土地的集中連片開發,推進整區域高標準農田建設,通過規模化經營,提高產出質效,降低經營成本。

高標準農田系統則是在傳統高標準農田的基礎上,向土地生產要素端、產業鏈中、下游延伸,將農業產業體系納入系統范疇。高標準農田系統融資來源主要有財政資金、政策性金融、商業性金融和社會資本四類,財政資金起到項目啟動和保障的作用,政策性金融支持農田建設和改造提升、基礎設施補短板、農業產業現代化、農田保護和生態建設等公益性、準公益性項目并參與項目規劃設計,商業性金融支持精深加工、品牌建設等中下游高附加值商業性項目,社會資本來源于項目實施主體,起項目資本金等作用。

現階段高標準農田系統融資主要以財政資金為主,融資渠道較為單一,難以滿足我國高標準農田項目日益增長的資金需求,融資難的核心在于融資模式僅注重對高標準農田,忽略了產業體系對項目的支撐作用,以及不同類型金融支持領域的差異。融資面臨的挑戰主要有產業體系不完善、項目自身投資回報低、配套設施不完善、暫無普遍適用的融資模式、缺乏有效抵質押物等。政策性金融是金融體系的重要組成部分,對貫徹黨和國家重大決策部署和重要政策,實現政府發展目標和經濟逆周期調節具有不可替代的作用,主要解決“市場缺位、市場不足、市場缺陷”三方面問題(胡曉煉,2020)。資金來源上,政策性金融以發行金融債券為主,能夠有效管理負債端成本、期限、規模等,以國家信用為基礎,有效放大國家信用的融資作用,降低整體資金成本,為重點領域、重大項目等提供長期穩定低成本的融資。支持方向上,在業務分類管理、分賬核算改革后,強化了政策性金融機構職能定位,明確了主責主業和業務范圍,政策性金融以服務國家重大戰略、重點領域和政策為首要目標,堅持市場化原則,為商業性金融支持意愿低但事關國家戰略、民生福祉等領域提供金融支持。

(一)堅守主責主業,服務高標準農田系統

貫徹落實黨中央、國務院關于支持“三農”的決策部署,緊密圍繞高標準農田系統建設,結合政策性金融主責主業和經營理念,明確農田建設和改造提升、基礎設施補短板、農業產業現代化、農田保護和生態建設等重點任務。

1.農田建設和改造提升。支持整區推進高標準農田建設試點,支持永久基本農田建設成為高標準農田,助力中低產田和退化耕地通過土地綜合整治、土壤改良和培肥等提升耕地質量,支持符合條件的鹽堿地等資源適度有序開發。

2.交通、電力、水利、信息等配套基礎設施補短板。支持建設田間道路、村組公路、交通樞紐等交通基礎設施,支持農田輸配電設備、電網等電力基礎設施,支持水肥灌溉系統、配套水庫水廠、輸供水管網等水利基礎設施,支持農村網絡、基站等信息基礎設施,為現代農業生產技術、數字化技術、管理體系的應用奠定基礎。

3.農業產業現代化。在增加土地、資本等要素投入的基礎上,支持物聯網、大數據、智能控制等信息技術在管理體系的應用,支持機械化和規模化生產、高效節水灌溉技術、氣象監測技術等現代農業生產技術引入,提升農業全要素生產率。

4.農田保護和生態建設。提升高標準農田生態功能,堅持開發利用與保護并重的原則,支持農田生態系統保護修復和生態屏障建設,耕地質量保持和提升,面源污染防治等,使高標準農田保持良好的生產條件。

(二)堅持政策性金融定位,構建市場化融資模式

不同地區的高標準農田在水土、氣候等資源稟賦,經營主體,配套設施,支持政策等方面差異顯著,尚未形成普遍適用的融資模式。政策性金融按照分類管理、分賬核算要求,聚焦主責主業,堅持市場化原則,創新融資模式,將公益性、準公益性等收益不足的項目與經濟效益好的項目統籌謀劃,實現不同類型項目的協同推進。在模式構建上,政策性金融在高標準農田系統的單項、局部和整體進行融資支持。在實踐中形成以下四種融資模式:

1.土地綜合整治產生耕地指標。政策性金融支持實施主體進行“四荒地”開發利用、鹽堿地綜合治理、低質低效土地盤活、退化耕地的地力提升等,產生新增耕地指標,通過跨區域市場化交易,形成指標交易收入(見圖1)。

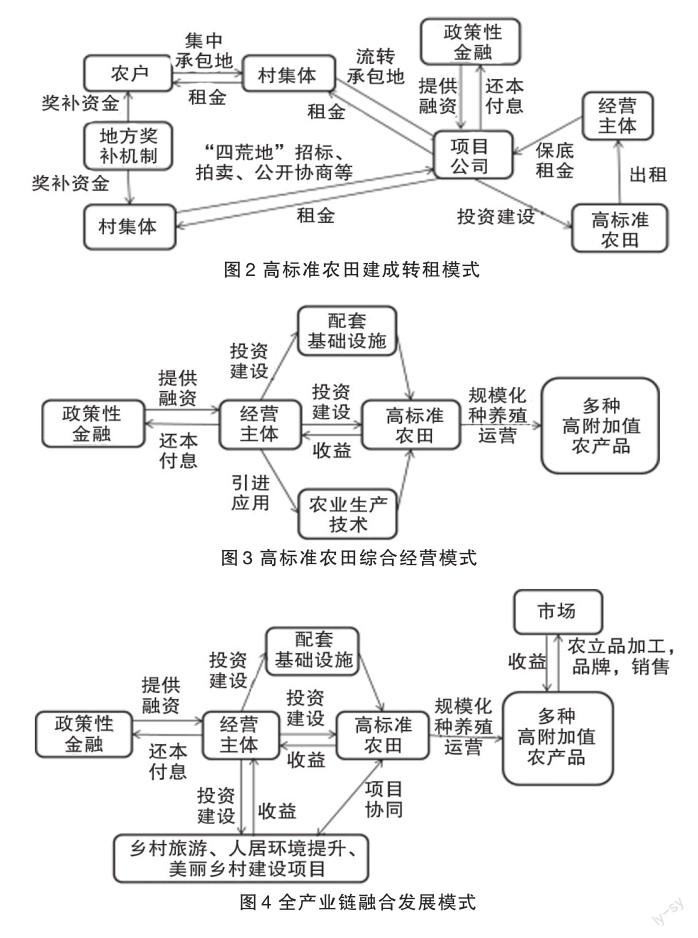

2.高標準農田建成轉租.地方政策出臺高標準農田建設獎補政策,鼓勵村集體或農戶向實施主體低價流轉土地,市場價差由獎補資金補足,政策性金融支持實施主體開展高標準農田建設、未利用土地改造提升為高標準農田,支持配套基礎設施建設項目,滿足高標準農田標準。項目建成后轉租給規模化和專業化經營主體,獲得土地租金收入(見圖2)。

3.高標準農田綜合經營。支持農業龍頭企業作為項目實施主體,通過流轉土地并規模化經營,對高標準農田項目整體配套融資,實施高標準農田提質改造及配套工程。因地制宜,實施主體通過規模化種植運營,開展具有高附加值的多元化生態種養殖模式,提升農田經營效益,產生長期穩定的回報。其實質是支持高標準農田的建設、運營一體化(見圖3)。

4.全產業鏈融合發展。采用打包打捆的方式,在全產業鏈、鄉村振興等綜合類項目集中,嵌入高標準農田系統子項目,重點支持土地綜合治理、配套基礎設施、現代農業生產技術、精深加工一體化產業基地等公益性、準公益性項目,構建一二三產融合發展的全產業鏈模式,整體項目規模大。政策性金融發揮撬動作用,鼓勵商業性金融支持產業鏈延伸,以中、下游高附加值的產業收益反哺基礎設施建設。其實質是多項目打包形成規模效應,同時延伸高標準農田系統的中、下游產業鏈(見圖4)。

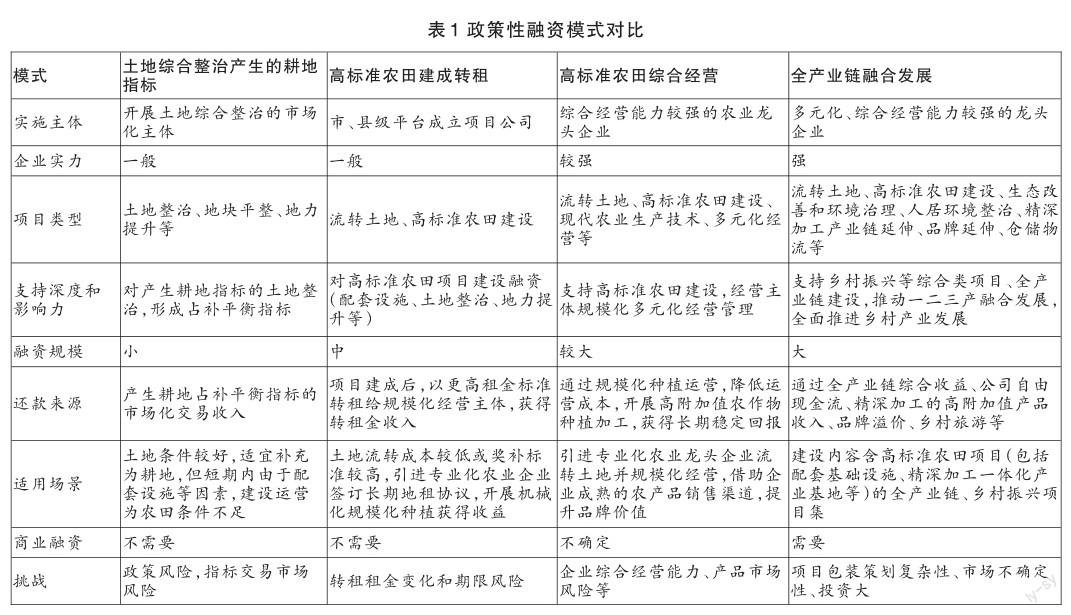

5.四種融資模式對比。從支持實施主體、項目類型、支持深度和影響力、還款來源、融資規模、還款來源、適用場景、是否需要商業性融資配套、融資模式挑戰等角度對四種政策性金融支持模式進行對比分析見表1。

根據國家有關要求,高標準農田原則上全部用于農產品生產,但由于初級農產品價格不高,投資和收益難以平衡,因此財政一直是高標準農田建設的主要資金來源,隨著建設規模逐年增加,建設標準不斷提高,財政支出已難以滿足農田建設投資,亟需形成財政優先保障和啟動項目,政策性金融重點支持,商業性金融持續跟進,社會資本積極參與的多元化協同投融資體系。

政策性金融在土地整治、基礎設施等方面發揮作用,但由于此類項目本身多為公益性、準公益性項目,自身難以實現資金平衡,必須立足地方資源優勢和產業基礎,通過項目建設與運營,將自身現金流不足的項目與效益較好的項目統籌謀劃,整體推進,實現一二三產業融合發展,實現產業體系整體經濟價值。因此,政策性金融支持高標準農田系統離不開地方政府、金融同業、實施主體多方協同發力。必須堅持黨的集中統一領導,貫徹落實中央決策部署,立足職能定位,因地制宜提供金融方案。

(一)服務地方經濟,強化政銀合作

政策性金融是服務地方經濟發展的重要力量,與地方政府的良好合作關系是支持高標準農田建設的重要保障。政策性金融將深入開展政策研究,積極參與地方高標準農田規劃、實施方案的研究制定,充分發揮“融資融智融制”的優勢,緊密圍繞地方高標準農田目標任務,主動對接地方政府,共同謀劃包裝項目、協助整合資源要素,設計融資支持方案。建立常態化項目對接機制,緊密跟蹤項目進展,深入基層調研,了解地方融資需求。

(二)發揮引領作用,加強同業合作

研究優化與地方金融同業合作的轉貸款、結算代理等模式,發揮政策性金融大額長期批發性與金融同業的多網點布局的優勢,嚴控發放進度和資金流向。發揮政策性金融撬動作用,規劃研究高標準農田系統項目,與商業性金融共同設計融資方案,以項目集的形式制定合作方案,以政策性金融支持土地綜合整治、配套基礎設施等公益性、準公益性項目,為商業性金融支持產業鏈延伸項目奠定基礎,共同推進一二三產融合發展,提升產業鏈價值。

(三)支持規模經營,夯實銀企合作

規模化經營主體是高標準農田系統構建的核心,也是項目投融資主體。一是深化與州市、區縣農業主體、農墾企業合作,按照高標準農田建設標準大力支持高標準農田建設和提質改造工程。二是加強與地方農業龍頭企業合作,助力其發揮資源整合、要素聚集能力,支持整區域高標準農田建設,推進高標準農田建設與運營一體化,構建長期穩定的資金平衡結構。三是挖掘與農業大型產業化龍頭企業合作模式,充分利用政策性金融優勢參與產業體系整合,打造高品質糧食生產、加工基地,支持冷鏈物流、綜合交通等大型基礎設施建設。

(四)加強模式創新,深挖投融資潛力

在現行四種融資模式的基礎上,加強對不同地區建設高標準農田差異的研究,因地制宜積極探索多元化的融資支持模式,加強與保險、融資擔保機構合作,對項目主體增信。探索高標準農田系統結合生態修復、鄉村旅游、農村人居環境整治等新業態發展模式,優化項目的空間結構和建設時序,構建適合當地要素稟賦、資金平衡、收益穩定、風險可控的融資方案。支持整區域推進高標準農田建設任務,發揮大額長期低成本融資優勢,統籌謀劃項目,將小而散的項目打捆打包,實現整區域的政策性金融支持。

參考文獻:

[1]趙謙,劉鑫冉.高標準農田建設資金何以多元化保障?——基于法律功能實現的視角[J].中國土地科學,2022,36(07):19-25.

[2]胡曉煉.深化金融改革更好發揮政策性金融作用[J].海外投資與出口信貸,2020(01):3-5.

(作者單位:國家開發銀行云南省分行)

責任編輯:李政