光纖傳感技術(shù)線上線下混合課程建設(shè)探索

初鳳紅 卞正蘭 薛亮 胡安鐸 李高芳 魏春娟 朱武

摘? 要:光纖傳感技術(shù)是光電信息科學(xué)與工程專業(yè)的專業(yè)課。課程主要講述光纖傳感技術(shù)的基本概念、光纖傳感系統(tǒng)的組成、光纖傳感技術(shù)涉及的原理和效應(yīng)、光纖傳感用光調(diào)制技術(shù)、FBG傳感技術(shù)及分布式光纖傳感技術(shù)等。隨著互聯(lián)網(wǎng)的高速發(fā)展,線上和線下混合教學(xué)熱度逐漸上升,該教學(xué)模式可以充分利用互聯(lián)網(wǎng)的在線教學(xué)優(yōu)勢(shì),加強(qiáng)教師和學(xué)生的課堂互動(dòng)。該文探討在線上和線下混合教學(xué)模式下如何提高光纖傳感技術(shù)教學(xué)效果的方法,并將思政因素引入到教學(xué)中。

關(guān)鍵詞:光纖傳感技術(shù);混合式教學(xué);教學(xué)探索;在線教學(xué);思政因素

中圖分類號(hào):G642? ? ? 文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A? ? ? ? ? 文章編號(hào):2096-000X(2024)07-0106-04

Abstract: Optical Fiber Sensing Technology is a professional course for optoelectronic information science and engineering. The course mainly introduces the basic concepts of optical fiber sensing technology, the composition of optical fiber sensing system, the principles and effects involved in optical fiber sensing technology, optical modulation technology for optical fiber sensing, FBG sensing technology and distributed optical fiber sensing technology. With the rapid development of the Internet, the popularity of online and offline hybrid courses has gradually increased. This teaching model can make full use of the online teaching advantages of the Internet and strengthen the classroom interaction between teachers and students. This paper discusses how to improve the teaching effect of Optical Fiber Sensing Technology under the mixed teaching mode of online and offline, and introduces ideological education into teaching.

Keywords: Optical Fiber Sensing Technology; hybrid course; teaching exploration; online teaching; ideological and political factors

2015年,國(guó)務(wù)院印發(fā)的《關(guān)于積極推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+”行動(dòng)的指導(dǎo)意見(jiàn)》提出,鼓勵(lì)學(xué)校利用數(shù)字教育資源及教育服務(wù)平臺(tái),對(duì)接線上線下教育資源,探索教育的新方式[1]。這給學(xué)校教育教學(xué)的變革指明了新方向,線上線下混合教學(xué)模式的熱度逐漸上升。2018年,教育部在《關(guān)于加快建設(shè)高水平本科教育全面提高人才培養(yǎng)能力的意見(jiàn)》中特別指出,應(yīng)當(dāng)“以學(xué)生發(fā)展為中心,通過(guò)教學(xué)改革促進(jìn)學(xué)習(xí)革命,積極推廣小班化教學(xué)、混合式教學(xué)、翻轉(zhuǎn)課堂,大力推進(jìn)智慧教室建設(shè),構(gòu)建線上線下相結(jié)合的教學(xué)模式”[2]。在新型冠狀病毒感染疫情期間,各國(guó)高校紛紛開啟居家遠(yuǎn)程學(xué)習(xí)模式,也促使我國(guó)高校教師在短時(shí)間內(nèi)加快建設(shè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)資源,實(shí)行遠(yuǎn)程授課,并為疫情后的線上/線下混合課程建設(shè)打下了基礎(chǔ)[3]。

光纖傳感技術(shù)是目前傳感技術(shù)的重要分支,光纖傳感器具有體積小、抗電磁干擾能力強(qiáng)、電絕緣性能好及可靠性高等優(yōu)點(diǎn),特別適用于在強(qiáng)電磁干擾環(huán)境中使用。廣泛應(yīng)用在易燃易爆、高電壓強(qiáng)磁場(chǎng)環(huán)境等許多方面。光電信息科學(xué)與工程專業(yè)的學(xué)生通過(guò)光纖傳感技術(shù)這門課程的學(xué)習(xí),可以了解光纖傳感技術(shù)的原理及現(xiàn)狀,為今后從事相關(guān)光學(xué)傳感器設(shè)計(jì)類工作打下基礎(chǔ)。近年來(lái),線上教學(xué)已經(jīng)成為一種有效促進(jìn)學(xué)生進(jìn)行主動(dòng)學(xué)習(xí)的方式。線上教學(xué)資源比較豐富,如中國(guó)大學(xué)慕課平臺(tái)等能為學(xué)生提供很多優(yōu)質(zhì)的資源[4]。線上線下結(jié)合的教學(xué)模式,可以提高教學(xué)質(zhì)量。本文對(duì)光纖傳感技術(shù)線上線下混合課程建設(shè)進(jìn)行了探索,提出了提高教學(xué)質(zhì)量的一些思路。

一? 光纖傳感技術(shù)課程簡(jiǎn)介及教學(xué)現(xiàn)狀

(一)? 課程簡(jiǎn)介

光纖傳感技術(shù)是上海電力大學(xué)光電信息科學(xué)與工程學(xué)科中的專業(yè)核心課,課程內(nèi)容包括光纖傳感技術(shù)的基本概念(主要包括光纖的基本概念、光纖傳感器概述、光纖傳感器工作原理);光纖傳感系統(tǒng)組成;典型光纖傳感器(強(qiáng)度調(diào)制型、偏振調(diào)制型、波長(zhǎng)調(diào)制型和相位調(diào)制型)的工作原理、分布式光纖傳感技術(shù)及光纖傳感器在電力系統(tǒng)中的典型應(yīng)用。通過(guò)光纖傳感技術(shù)課程的學(xué)習(xí),可以使學(xué)生掌握光纖傳感系統(tǒng)的基本原理及應(yīng)用領(lǐng)域;培養(yǎng)學(xué)生根據(jù)具體需求場(chǎng)景及要求選擇、設(shè)計(jì)相應(yīng)光纖傳感器的基本能力,同時(shí)了解光纖傳感技術(shù)發(fā)展動(dòng)態(tài),跟進(jìn)光纖傳感技術(shù)的最新進(jìn)展;學(xué)生在光纖傳感技術(shù)在電力系統(tǒng)中的應(yīng)用知識(shí)講授和設(shè)計(jì)光纖氣體傳感器的小組活動(dòng)中,能夠幫助學(xué)生養(yǎng)成嚴(yán)謹(jǐn)?shù)目茖W(xué)思維方式,激發(fā)探索精神和創(chuàng)新意識(shí)。

課程目標(biāo):①能夠針對(duì)復(fù)雜的光纖傳感系統(tǒng),運(yùn)用光纖傳感系統(tǒng)的基礎(chǔ)理論知識(shí),分析光纖傳感系統(tǒng)的具體工作原理。②能夠運(yùn)用光纖傳感系統(tǒng)典型原理、技術(shù)及應(yīng)用,根據(jù)具體需求場(chǎng)景及要求選擇、設(shè)計(jì)相應(yīng)類型的光纖傳感器。③培養(yǎng)學(xué)生分析問(wèn)題和解決問(wèn)題的能力,具有嚴(yán)謹(jǐn)?shù)目茖W(xué)思維,激發(fā)學(xué)生的探索精神和創(chuàng)新意識(shí)。了解光纖傳感技術(shù)發(fā)展動(dòng)態(tài),跟進(jìn)光纖傳感技術(shù)的最新進(jìn)展。

(二)? 教學(xué)現(xiàn)狀

目前,該課程設(shè)置一學(xué)期共48學(xué)時(shí),其中包含理論課36學(xué)時(shí),實(shí)驗(yàn)課10學(xué)時(shí),討論課2學(xué)時(shí),采用線下教學(xué)模式。傳統(tǒng)的線下教學(xué)模式側(cè)重于教師的課堂講授,即“教”,而對(duì)學(xué)生的自主“學(xué)”重視性不足,其特點(diǎn)在于知識(shí)點(diǎn)和教學(xué)內(nèi)容都屬于單向傳播,不容易激發(fā)學(xué)習(xí)熱情和興趣[5]。所以,擬采取線上線下混合式教學(xué)模式以提高教學(xué)效果。

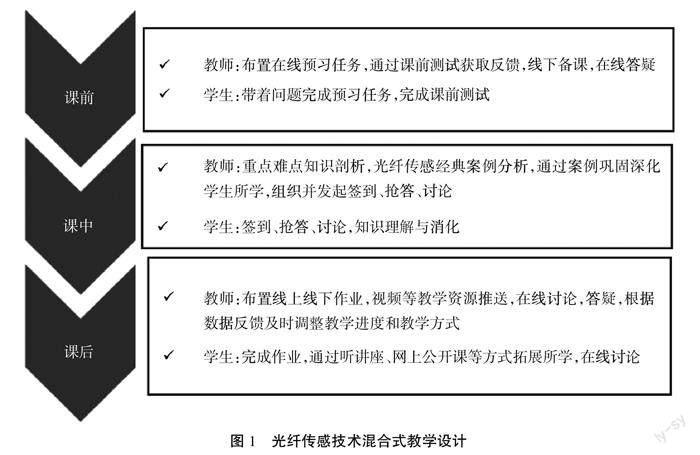

二? 線上線下混合教學(xué)實(shí)施方案

線上教學(xué)模式具有學(xué)生學(xué)習(xí)不受時(shí)空限制、自主式學(xué)習(xí)、靈活度高和學(xué)習(xí)個(gè)性化突出等特點(diǎn)。混合教學(xué)模式將線下內(nèi)容課程結(jié)合豐富的線上資源,利用學(xué)生碎片化、眼球化的學(xué)習(xí)方式結(jié)合傳統(tǒng)性的學(xué)習(xí)模式,將兩者混合和交替使用的一種教學(xué)模式。其主要思路是將學(xué)生線上學(xué)習(xí)和線下學(xué)習(xí)這兩者有機(jī)結(jié)合,進(jìn)行混合教學(xué)[5]。光纖傳感技術(shù)混合式課程包括線上和線下兩部分內(nèi)容,線上教學(xué)平臺(tái)是知識(shí)傳授的載體,課堂授課是提煉和精講重難點(diǎn)、鞏固教學(xué)效果的關(guān)鍵。線上線下混合教學(xué)的具體實(shí)施方案為課前教師布置在線預(yù)習(xí)任務(wù),學(xué)生可以自學(xué)相關(guān)知識(shí)點(diǎn),通過(guò)習(xí)題等方式提高對(duì)相關(guān)內(nèi)容的掌握程度。上課過(guò)程中講解知識(shí)點(diǎn)中的重點(diǎn)和難點(diǎn),并通過(guò)案例深化學(xué)生對(duì)知識(shí)點(diǎn)的了解和掌握。課后布置作業(yè),并將光纖傳感的相關(guān)視頻和網(wǎng)上公開課等資源推送給學(xué)生,讓學(xué)生了解光纖傳感技術(shù)的動(dòng)態(tài)和發(fā)展前景。光纖傳感技術(shù)混合式教學(xué)設(shè)計(jì)如圖1所示。

三? 提高混合式教學(xué)效果的相關(guān)措施

(一)? 引入討論教學(xué)環(huán)節(jié),提高學(xué)生分析問(wèn)題解決問(wèn)題的能力

在講授具體知識(shí)點(diǎn)過(guò)程中,引入討論環(huán)節(jié)。在討論環(huán)節(jié)中,學(xué)生以小組的方式進(jìn)行,通過(guò)查找資料等確定方案并在課堂上對(duì)具體方案進(jìn)行講解。通過(guò)此過(guò)程,不僅鍛煉學(xué)生查找資料和團(tuán)隊(duì)合作能力,還鍛煉了學(xué)生的語(yǔ)言組織能力。在討論教學(xué)方法中,還可以調(diào)動(dòng)學(xué)生的參與意識(shí)。學(xué)生分組進(jìn)行相關(guān)知識(shí)的學(xué)習(xí)、探索、創(chuàng)新,以完成報(bào)告作為重要的目標(biāo),在查閱資料互相討論的過(guò)程中,能夠激發(fā)學(xué)生的靈感,提高學(xué)生的創(chuàng)新能力,鞏固所學(xué)的專業(yè)知識(shí)。課堂以學(xué)生為主,培養(yǎng)表達(dá)、思辨能力。比如在講授透射式光纖傳感技術(shù)知識(shí)點(diǎn)時(shí),布置作業(yè)讓學(xué)生設(shè)計(jì)透射式光纖氫氣傳感系統(tǒng)。學(xué)生通過(guò)上網(wǎng)查閱中英文文獻(xiàn),可以了解光纖氫氣傳感器的種類、工作原理、發(fā)展趨勢(shì)等。根據(jù)文獻(xiàn)中的相關(guān)資料,構(gòu)建透射式光纖氫氣傳感系統(tǒng),了解整個(gè)系統(tǒng)的組成包括光源、氣室、光電探測(cè)器及最重要的氫敏材料。學(xué)生不僅了解了光纖傳感系統(tǒng)的組成,還意識(shí)到一個(gè)傳感系統(tǒng)需要包括光學(xué)、電學(xué)、材料學(xué)等多學(xué)科融合,可以提高學(xué)生主動(dòng)學(xué)習(xí)本專業(yè)之外知識(shí)的積極性。在具體方案設(shè)計(jì)過(guò)程中,需要考慮器件選取、敏感材料制備及傳感信號(hào)的去噪等問(wèn)題。而這些問(wèn)題的解決需要查找資料、同學(xué)之間研討,通過(guò)這一過(guò)程可以進(jìn)一步提高學(xué)生分析問(wèn)題和解決問(wèn)題的能力,同時(shí)提高團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。再比如,在講解光纖反射式位移監(jiān)測(cè)的實(shí)例中,讓學(xué)生自己分析入射光纖和出射光纖距離對(duì)耦合的影響,設(shè)計(jì)整個(gè)傳感系統(tǒng),包括光源、傳感光纖、探測(cè)器的選擇等,通過(guò)此過(guò)程,可以培養(yǎng)學(xué)生的邏輯思維能力。

(二)? 科研與教學(xué)互動(dòng)

將教師從事的與電力系統(tǒng)相關(guān)的光纖傳感科研工作融入到教學(xué)中,讓學(xué)生了解光纖傳感技術(shù)在電力系統(tǒng)的應(yīng)用,培養(yǎng)電力特色人才。例如在講解電力系統(tǒng)局部放電檢測(cè)方法中,將教師的科研“基于分布反饋激光器的局部放電監(jiān)測(cè)系統(tǒng)”作為講解實(shí)例。介紹整個(gè)系統(tǒng)的工作原理、設(shè)計(jì)方案、器件選型需要注意的事項(xiàng)等。該系統(tǒng)屬于基于相位調(diào)制型的干涉式光纖傳感器,設(shè)計(jì)過(guò)程中設(shè)計(jì)光纖干涉儀中如何消除偏振的影響等具體問(wèn)題。通過(guò)該實(shí)例的講解,可以加深學(xué)生對(duì)相位調(diào)制型光纖傳感技術(shù)的了解。并在具體講解過(guò)程中,可將具體研發(fā)過(guò)程中遇到的工程問(wèn)題向同學(xué)征詢解決方案,比如由于放電引起的振動(dòng)信號(hào)會(huì)使得分布反饋激光器的波長(zhǎng)發(fā)生變化,通過(guò)邁克爾遜干涉儀將波長(zhǎng)變化轉(zhuǎn)換為相位變化,那么降低邁克爾遜干涉儀的抗振性和隔音性能是必須解決的工程問(wèn)題。將此問(wèn)題布置給學(xué)生,學(xué)生課后可以通過(guò)查閱文獻(xiàn)、互相討論等為此問(wèn)題的解決獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策,進(jìn)而提高學(xué)生學(xué)習(xí)的積極性和主動(dòng)性。

另外,將“基于光纖光柵的輸電鐵塔健康狀態(tài)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)”課題介紹給學(xué)生,該課題涉及鐵塔受力分析模型建立、光纖光柵封裝方案選擇及應(yīng)變桿件機(jī)械結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),鐵塔關(guān)鍵部件應(yīng)變信息的采集、傳輸、分析、顯示和數(shù)字孿生模型等。整個(gè)系統(tǒng)涉及機(jī)械、力學(xué)、電子學(xué)和光學(xué)等多個(gè)學(xué)科。通過(guò)對(duì)整個(gè)系統(tǒng)的講解,可以培養(yǎng)學(xué)生的分析和解決復(fù)雜工程問(wèn)題的能力,提高學(xué)生的工程實(shí)踐創(chuàng)新能力。還可以讓學(xué)生查閱知網(wǎng)及國(guó)網(wǎng)相關(guān)數(shù)據(jù)庫(kù)中的光纖光柵封裝方式,針對(duì)鐵塔應(yīng)變監(jiān)測(cè)的具體需求,設(shè)計(jì)封裝方案,以滿足工程實(shí)際需要。學(xué)生可以了解光纖傳感課題從文獻(xiàn)調(diào)研到方案提出及具體實(shí)施整個(gè)過(guò)程,為后續(xù)工作及考研打下工程基礎(chǔ)。同時(shí),在整個(gè)案例講解及設(shè)計(jì)的過(guò)程中,學(xué)生對(duì)光纖光柵應(yīng)變傳感器的基本原理、封裝方式及解調(diào)方案有了深入的認(rèn)識(shí)。

除此之外,還可以鼓勵(lì)學(xué)生參與到教師的科研工作中。通過(guò)參與實(shí)際課題,學(xué)生不僅夯實(shí)了理論基礎(chǔ),而且可以培養(yǎng)、鍛煉科研能力。

(三)? 加強(qiáng)教學(xué)隊(duì)伍建設(shè)

選派團(tuán)隊(duì)中的教師到企業(yè)實(shí)踐鍛煉,培育成“雙師型”教學(xué)團(tuán)隊(duì)。定期開展教研討論會(huì)議,比較分析國(guó)內(nèi)外同類院校的教學(xué)方法,討論行業(yè)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn),改進(jìn)教學(xué)思想、教學(xué)觀念、教學(xué)內(nèi)容及教學(xué)方法和手段。開展團(tuán)隊(duì)成員間的批評(píng)與自我批評(píng)活動(dòng),互相促進(jìn),共同成長(zhǎng)。組建學(xué)術(shù)研究與工程實(shí)踐并重的高水平師資團(tuán)隊(duì),教學(xué)、科研互動(dòng),理論和實(shí)踐教學(xué)緊密結(jié)合,注重學(xué)生利用理論知識(shí)解決現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際問(wèn)題的能力和創(chuàng)新能力的培養(yǎng)。并積極組織教師參加國(guó)內(nèi)外光纖傳感會(huì)議,了解光纖傳感的最新動(dòng)態(tài),并將這些前沿知識(shí)融入到教學(xué)中。教師還可以參加如全國(guó)光電信息科學(xué)與工程專業(yè)教師研修班,通過(guò)學(xué)習(xí)名師的授課、參加講課比賽等方式提高教學(xué)水平。

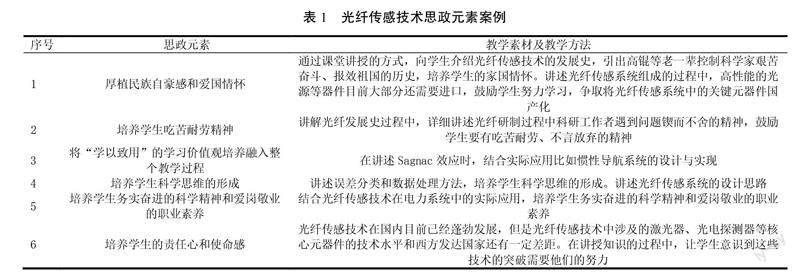

將思政元素融入到線上線下教學(xué)中,培養(yǎng)學(xué)生的愛(ài)國(guó)主義、吃苦耐勞等精神。實(shí)施課程思政,需要教師不斷提升自身學(xué)科素養(yǎng)和思政素養(yǎng),打造精湛的業(yè)務(wù)能力和主流的核心價(jià)值觀[6-9]。通過(guò)思政元素的引入,激發(fā)學(xué)生崇尚科學(xué)、熱愛(ài)科學(xué)、熱愛(ài)所學(xué)專業(yè)的意識(shí),并肩負(fù)起推動(dòng)科學(xué)進(jìn)步的神圣使命和社會(huì)責(zé)任。例如在講解光纖基礎(chǔ)知識(shí)時(shí),將《The Breakthrough Birth of Low-Loss Fiber Optics》[10]這篇文獻(xiàn)介紹給大家,其中有段話“When the furnace was running in Zimar's lab during summer 1969, Keck recalls, ‘it was hotter than Hades. Yet the team kept working, measuring and learning”講述了科研人員在如地獄般火熱的實(shí)驗(yàn)室中拉制光纖的過(guò)程。光纖的研制經(jīng)過(guò)了漫長(zhǎng)艱苦的過(guò)程,經(jīng)過(guò)科學(xué)家的不斷努力和嘗試,終于制備了損耗低的可用于通信的高質(zhì)量光纖。培養(yǎng)學(xué)生吃苦耐勞、迎難而上的精神。在講解光纖陀螺儀尋北的應(yīng)用實(shí)例中,通過(guò)介紹光纖陀螺儀自主尋北系統(tǒng)的原理,講述尋北過(guò)程無(wú)須外部參考,進(jìn)而引出一個(gè)國(guó)家也同樣如此,只有自身強(qiáng)大,才可以不受制于人。表1是光纖傳感技術(shù)部分思政元素案例。

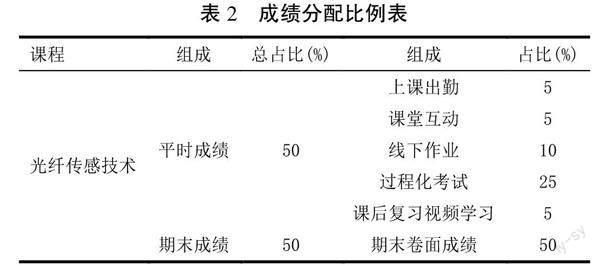

(四)? 改進(jìn)對(duì)學(xué)生學(xué)習(xí)成績(jī)的評(píng)定方法

結(jié)合過(guò)程化考核方法,多維考核并非只是期末一次完成,而是貫穿在整個(gè)學(xué)期中,根據(jù)教學(xué)內(nèi)容或時(shí)間指定過(guò)程化考核的時(shí)間安排與次數(shù),綜合考慮學(xué)生的平時(shí)表現(xiàn)與考試情況,給定每次過(guò)程化考試成績(jī),從而最終給定學(xué)生的總評(píng)成績(jī)。此成績(jī)?cè)u(píng)定方法科學(xué)合理,避免學(xué)生考前突擊,死記硬背,知其然而不知其所以然的學(xué)習(xí)狀態(tài),激發(fā)學(xué)生學(xué)習(xí)的主觀能動(dòng)性,養(yǎng)成善于思考、合理規(guī)劃的學(xué)習(xí)習(xí)慣。成績(jī)比例可以按表2分配。

光纖傳感技術(shù)以往的考核方法中,期末成績(jī)占的比例較大。這就使得少數(shù)學(xué)生存在僥幸心理,通過(guò)考前突擊等方式通過(guò)考試。平時(shí)上課存在遲到,甚至早退的現(xiàn)象,上課不認(rèn)真聽講。因此,這種傳統(tǒng)的考核方法不利于學(xué)生掌握知識(shí)點(diǎn),更不利于培養(yǎng)學(xué)生創(chuàng)新思維能力。通過(guò)上述考核方式的改進(jìn),真正做到以學(xué)習(xí)效果為中心,建立及時(shí)有效的反饋機(jī)制,學(xué)生的學(xué)習(xí)效果會(huì)有很大提升,學(xué)習(xí)的積極性也會(huì)得到提高。

四? 結(jié)束語(yǔ)

光纖傳感技術(shù)這門線上線下混合式課程的特點(diǎn)是以學(xué)生為中心的自主學(xué)習(xí),將討論環(huán)節(jié)融入到教學(xué)過(guò)程中,并將教師的科研與教學(xué)互動(dòng)、思政元素融入到線上及線下教學(xué)過(guò)程中。學(xué)生通過(guò)課程學(xué)習(xí),不僅掌握了光纖傳感技術(shù)相關(guān)理論知識(shí),還可以培養(yǎng)學(xué)生分析問(wèn)題、解決問(wèn)題、大膽質(zhì)疑和吃苦耐勞等精神。并且能夠激發(fā)學(xué)生的學(xué)習(xí)興趣,調(diào)動(dòng)學(xué)生學(xué)習(xí)主體的積極性、主動(dòng)性,并培養(yǎng)學(xué)生團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神,進(jìn)而提高光纖傳感技術(shù)這門專業(yè)課程的教學(xué)質(zhì)量。

參考文獻(xiàn):

[1] 國(guó)務(wù)院關(guān)于積極推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+”行動(dòng)的指導(dǎo)意見(jiàn)[EB/OL].https://www.gov.cn/gongbao/content/2015/content_2897187.htm.

[2] 教育部關(guān)于加快建設(shè)高水平本科教育全面提高人才培養(yǎng)能力的意見(jiàn)[EB/OL].http://www.moe.gov.cn/srcsite/A08/s7056/201810/t20181017_351887.html.

[3] 鄧萌,方征平,閆紅強(qiáng),等.“互聯(lián)網(wǎng)+”背景下高分子物理線上/線下混合課程建設(shè)實(shí)踐[J].高分子通報(bào),2022(4):84-88.

[4] 王文卉,譚靜強(qiáng),李群,等.基于個(gè)性化實(shí)踐的古生物學(xué)及地史學(xué)線上線下混合課程建設(shè)[J].高教學(xué)刊,2021(21):78-84.

[5] 史轉(zhuǎn)轉(zhuǎn),吳正穎,吳小帥,等.材料科學(xué)學(xué)科中的線上線下混合課程建設(shè)探索:以無(wú)機(jī)及分析化學(xué)為例[J].教學(xué)研究,2022(5):108-110.

[6] 杜凡宇,杜勇,祝元仲,等.應(yīng)用型人才培養(yǎng)體系下的線上線下課程混合教學(xué)模式探索[J].高教學(xué)刊,2021(34):63-66.

[7] 陳歡.基于混合式教學(xué)的“數(shù)字電子技術(shù)”課程思政研究與實(shí)踐[J].工業(yè)和信息化教育,2022(5):52-56.

[8] 薛亮,卞正蘭,李高芳,等.傳感器技術(shù)課程思政模式探究[J].高教學(xué)刊,2020(18):164-166.

[9] 聶迎娉,傅安洲.課程思政:大學(xué)通識(shí)教育改革新視角[J].大學(xué)教育科學(xué),2018(5):38-40.

[10] HEVHT J.The Breakthrough Birth of Low-Loss Fiber Optics[J].Optics and Photonics News,2020,31(3):26.

基金項(xiàng)目:上海市重點(diǎn)課程建設(shè)項(xiàng)目“光纖傳感技術(shù)線上線下混合式課程”(無(wú)編號(hào))

第一作者簡(jiǎn)介:初鳳紅(1979-),女,漢族,黑龍江哈爾濱人,博士,教授。研究方向?yàn)楣饫w傳感技術(shù)。