素養導向的初中化學單元作業設計探究

唐晨瑤 倪梓瑩 鄭柳萍

摘要:優化單元作業設計是體現《義務教育化學課程標準(2022年版)》(以下簡稱新課標)理念,落實“雙減”要求的一種有效策略。單元作業設計的目標要明確、內容要豐富、形式要多樣、數量難易要適中。以人教版化學教材九年級全一冊第十單元“酸和堿”為例,探索素養導向的初中化學單元作業設計思路。

關鍵詞:初中化學;酸和堿;單元作業設計

“雙減”政策指出了義務教育階段作業量大,機械化嚴重,對學生能力鍛煉不足等普遍性問題。單元作業作為落實化學課程目標、反饋教學效果、診斷學生水平的重要手段,有助于增強同一單元不同課時作業間的結構性和遞進性,加強不同課時作業內容與要求間的關聯,同時減少僅針對低階認知類型目標、反復操練性質的作業在不同課時的簡單機械性重復,增加體現發展高階思維要求的作業比例,更好地發揮促進學生發展的作用。

一、素養導向的概念及內涵

核心素養是學科育人價值的集中體現,是學生通過課程學習而逐步形成的適應個人終身發展所需要的正確價值觀、必備品格和關鍵能力[1]。化學學科的核心素養主要包括化學觀念、科學思維、科學探究與實踐、科學態度與責任,為學生綜合素質的發展提供了明確的方向。初中化學課程具有啟蒙性、基礎性的特點,以核心素養為導向的單元作業設計能培養學生的化學學習興趣,為學生形成終身學習的習慣奠定基礎。

二、素養導向的單元作業設計基本流程

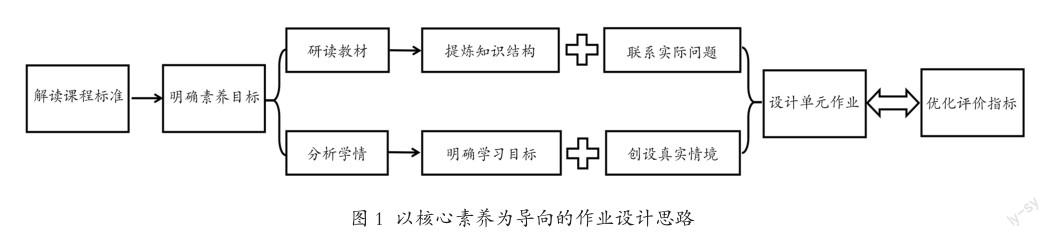

新課標提出以核心素養為主線描述課程目標,開啟了作業設計新思路的探索[2]。依據新課標中所提出的命題框架,提出以下單元作業設計思路(見圖1)。

(一)分析單元主題,初步確定單元作業目標

通過研讀新課標,分解總目標,明確單元目標;結合對不同版本教材的對比分析,梳理內容結構,確定單元作業目標:

1.能舉例說明常見酸、堿的主要性質和用途,并用化學方程式表征;能說出酸和堿在生活、生產、科技等方面的具體應用,認識酸堿性對人體和環境的影響。

2.通過實驗探究認識化學對改善人類生活的重要作用;能使用正確酸堿指示劑檢驗溶液酸堿性,能通過pH試紙粗略測定溶液酸堿度。

3.能利用常見酸、堿的主要性質分析、解釋一些簡單的化學現象和事實;能基于真實問題情境,設計簡單實驗方案,初步分析和解決相關的綜合問題。

4.能結合實例體會合理使用化學品對保護環境的重要意義,形成合理使用化學品的意識;能對酸雨防治等相關的社會性議題進行討論或參加綜合實踐活動。

5.能通過觀察、實驗及對現象和事實進行歸納概括,分析總結出認識物質性質的基本方法。

(二)尋找素材,素養為本,融合情境

新課標在教學建議中指出:“教師應根據教學目標、內容、學生的已有經驗等有針對性地選擇學習情境素材,引導學生從真實的學習情境中發現問題,展開討論”。因此,教師應以真實情境為載體,善于充分開發生活情境,利用化學實驗、新聞報道等多種素材,并以多樣化形式設計展現發展學生化學學科核心素養的單元作業[3]。充分發揮單元作業的復習鞏固、拓展延伸和提升素養等功能。

(三)科學設計分層作業,合理安排作業量

在合理確立目標的基礎上,針對學生不同的學習水平,在控制作業量的前提下,將作業分為以下四種題型:一是基礎提升題,主要為比較簡單的鞏固型作業,適合基礎一般的學生;二是能力拓展題,主要是對知識的理解和簡單的運用,適合理解型的學生;三是探究創新題,主要是對知識的綜合運用和實踐,鼓勵學生創造性地解決問題,活用知識,適合綜合素養高的學生;四是生活實踐題,主要是將知識融入生活化的實踐活動中,使學生從生活化的角度對化學知識進行理解和應用,增強學生解決問題的能力,進一步發展學生學科核心素養和綜合能力,適合思維開放的學生[4]。以上四種題型合理搭配,可以讓不同學生群體選擇性完成相應類型作業,提高作業彈性。同時,在作業呈現形式上,添加“完成時間”欄目,幫助學生合理把握做題速度,提高作業的完成效率(見表1)。

三、單元作業設計策略及案例分析

單元作業是課堂的必要補充,是知識的進階延伸,是方法的理解運用。學生通過完成作業,理解掌握所學的知識、鞏固應用所學技能,進一步鍛煉思維能力;教師通過設計作業,為學生的思維搭建臺階,通過批閱作業,診斷學情,形成教學反饋,調控教學活動。

(一)聯系生活實際,激發學習興趣

以新課標為依據,以教材中的知識點為基礎,以酸和堿在實際生活中的應用為例,幫助學生認識常見酸、堿的主要性質和用途,實現鞏固基礎知識的目的。

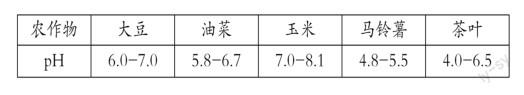

【例題1】(基礎提升題)福州某中學有一片實驗田,經測定土壤呈酸性,下表是部分農作物生長對土壤pH的要求,該實驗田最不適合種植的農作物是()。

A.大豆B.玉米C.馬鈴薯D.茶葉

【參考答案】B

【完成時間】1分鐘

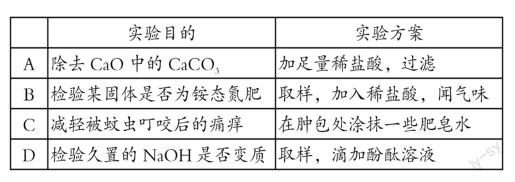

【例題2】(基礎提升題)掌握酸和堿的化學性質運用在生活中具有重要意義。下列實驗方案能達到目的是()。

【參考答案】C

【完成時間】3分鐘

【設計意圖:例題1主要考查學生對pH概念的理解。以試驗田土壤酸堿性為情境,讓學生認識到不同的農作物對土壤的酸堿性要求也不同,進而對酸與堿性物質在實際生產活動中的應用有更深入的理解。例題2主要考查學生對酸性與堿性物質的綜合理解。引入蚊蟲叮咬后會痛癢的實際生活情境、檢驗久置的NaOH是否變質、除去CaO中的CaCO3等實驗情境,讓學生認識到物質的多樣性,通過生活中的情境與案例,認識到物質性質與應用之間的聯系,在解決實際問題中學會獨立思考,形成化學觀念,解決實際問題,做到學以致用。教師在整理參考答案時,還可以為學生設計專屬二維碼,引導學生進行自主學習,學生可通過掃描二維碼,自主閱讀減輕蚊蟲叮咬痛癢的方法指引,由例題延伸到相關生活常識,實現化學知識生活化的目的。】

(二)創設情境,促進思維發展

化學與人類的生產生活密切相關,教師應注重結合學生已有的生活經驗,通過創設生活情境揭示酸和堿相關知識的實用價值,促進學生基于真實情境思考問題的能力。讓學生學會運用比較、分類、分析、歸納等方法認識物質及其變化,發展學科思維,掌握認識事物的方法,形成嚴謹求實的科學態度。

【例題3】(能力拓展題)酸與堿在人類生產生活中有著廣泛的運用,請聯系所學知識,完成以下題目。

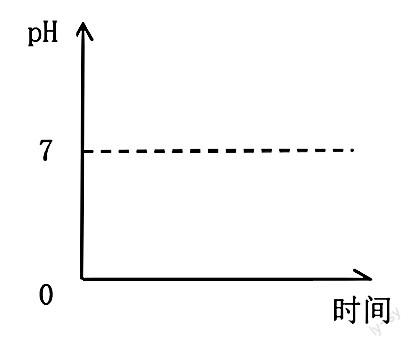

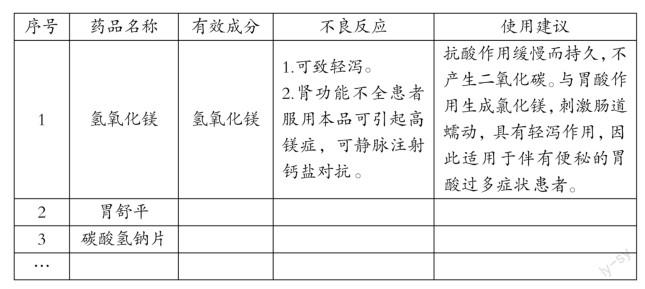

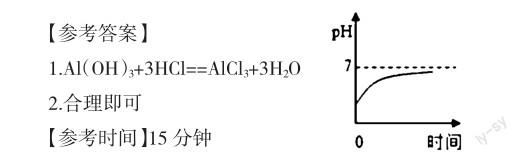

1.某種消化藥的有效成分為氫氧化鋁,可以治療胃酸過多癥,其反應的原理為(書寫化學方程式),請在圖中畫出在氫氧化鋁與胃酸作用的過程中,胃液pH隨時間的變化曲線。

2.目前市場上治療胃酸過多的抗酸劑有很多,請查閱資料,找出各種抗酸劑中的有效成分,并寫出使用建議。

【設計意圖:本題綜合考查酸和堿的化學反應,探究生活中酸堿相關反應的本質,學生在掌握酸和堿基本性質的基礎上,根據酸堿的特征推測反應過程中的變化,以動態視角認識酸堿中和反應過程中pH的變化過程,通過繪制胃酸與堿性物質氫氧化鋁酸堿中和過程的pH變化曲線,增強物質轉化的化學觀念,加強題目的靈活性與多樣性,充分調動學生思維。學生在解決如何合理應用抗酸劑的問題中,能夠學會運用觀察、比較、分類、分析、概括、綜合等科學方法,對比不同抗酸劑的有效成分、不良反應給出使用建議,幫助學生全面系統地發展科學思維,有利于完善現有作業體系的不足。】

(三)設置開放問題,發展綜合素養

教師應基于學生學習基礎,充分把握重難點,并合理設置開放性問題、選做題等,增加作業的彈性,提高學生的核心素養。教師還應引導學生利用常見酸、堿的主要性質分析、解釋一些簡單的化學現象和事實,對酸雨防治等相關的社會性議題進行思考和討論,并從不同維度認識問題,提出解決方案。

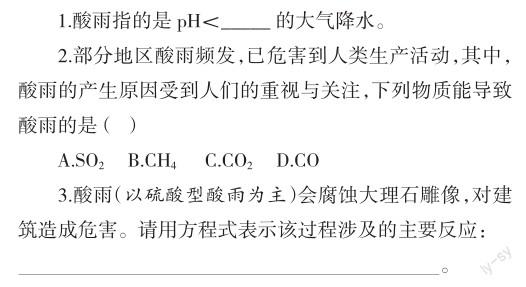

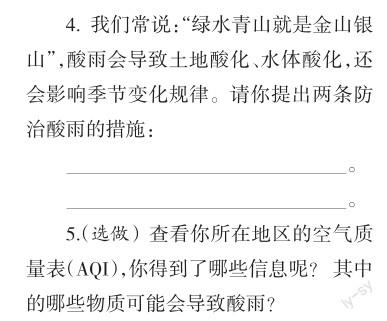

【例題4】(探究創新題)酸雨產生的原因是人們向大氣中排放大量酸性物質,導致雨水被大氣中的酸性氣體污染。我國酸雨主要分布于長江以南的四川盆地、貴州、湖南、湖北、江西,以及廣東、福建等地區。請結合已有知識,完成以下題目:

【設計意圖:以我國酸雨分布情況為背景,涉及酸雨的產生原因、主要危害、防治措施與環境保護方法,綜合考查常見物質pH值,化學方程式的書寫規范等。在解題過程中,通過了解酸雨的危害,防治措施等,培養科學態度與責任意識,形成保護環境,低碳出行的態度與生活習慣,增強綠色化學的觀念,實現化學學科育人目標。最后一題為開放題,增加作業彈性,引導學生從身邊獲取信息、提煉信息的能力,增強學生的跨學科意識,鼓勵學生關注身邊的化學,多角度、多層次地思考問題,促進核心素養融合發展。】

(四)設計家庭實驗,活化知識內容

為增加作業的趣味性與學習的靈活性,教師可充分利用資源,開發學習素材,合理設計家庭實驗,培育學生以實驗為主的科學探究能力,通過科普閱讀、網絡查詢等方式獲取知識、加工信息的自主學習能力等,實現“學有所用”。在此基礎上,融入多元活動評價體系,幫助學生進行實驗反思與自主評價,實現家校共育。

【例題5】(生活實踐題)自制酸堿指示劑

閱讀材料:花朵之所以絢麗多彩、萬紫千紅,是和花瓣內所含有機色素相關。其中一種色素叫花青素,它的顏色隨酸堿度的不同而變化,酸性時呈紅色,堿性時呈藍色,中性時呈紫色;另一種叫胡蘿卜素,它可隨酸堿度的變化而呈黃、橙、紅等不同顏色。不同的花木,由于酸堿度不同或色素種類不同,會開出不同顏色的花朵。

由于花朵的顏色因酸堿度的不同而變化,故可從有色的植物花葉中提取色素,制成酸堿指示劑。例如牽牛花的紫色浸出液在酸性時呈紅色,在堿性時呈綠色;胡蘿卜皮的紅色浸出液在酸性時呈紅色,在堿性時呈藍色。

實驗目的:學習從植物花葉中提取酸堿指示劑的方法。

實驗步驟:

①采料———收集不同顏色的花雕或紫甘藍葉,取適量研碎。

②提液———用水和酒精(體積比1:1)漫泡,過濾,取液備用。

③試驗———將色素提取液分別滴入白醋、小蘇打、蒸餾水中,觀察顏色變化,預估白醋、小蘇打、蒸餾水的酸堿性。

實驗要求:學生根據實際情況自己動手操作實驗并拍攝、記錄實驗現象,得出實驗結論,規范撰寫實驗報告。

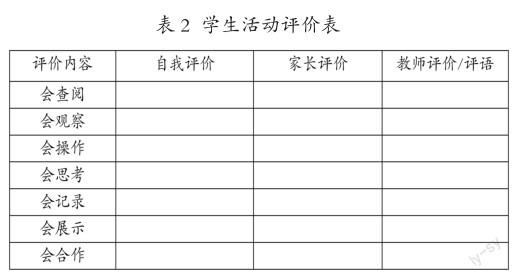

【設計意圖:本題通過提供科普閱讀素材,闡釋花朵變色的原理,拓寬學生知識面;通過家庭小實驗鍛煉動手實踐能力,充分調動學生學習化學的興趣;自制酸堿指示劑啟發學生對指示劑變色原理的深入思考,倡導“做中學”“用中學”“創中學”。本題通過考查學生動手實驗能力與觀察、表述、準確記錄實驗現象的能力,力求提升學生的科學實驗素養和實踐能力,以多維度學生活動評價表作為評價標準,及時反饋學生的學習狀態,幫助學生反思、調整學習方法。在此基礎上,對學生提出了撰寫化學實驗報告的更高要求,嘗試用科學的語言、規范的形式表述實驗結果,提高學生學習的自主性,拓展發展空間,初步培養學生的自學能力,提升學生的實踐能力。】

四、作業評價標準

在設置作業評價標準時,教師應根據單元作業的目標,合理制定作業評價標準。良好的評價活動應該關注學生學習目標的達成情況,增強學生學習的自信心和主動性,促進學生思維能力和核心素養的發展,充分發揮單元作業的診斷功能,將結果和過程的評價并重,真實有效地反映學生本單元知識的掌握情況。由于作業類型的多樣性,評價的標準往往難以統一。因此,根據作業類型的不同,評價方式也應多元化。教師應注重多維度評價,圍繞單元作業的完成時間、質量(靈活性、準確性等)對學生進行綜合考察和評價(見表2)。

設計一份高質量的單元作業,不僅可以幫助學生減輕作業負擔,還能提高教師對單元整體性的把握。在“雙減”政策的指導下,以培養學生核心素養為導向,以實現“減負增效”為目標,充分發揮作業診斷功能,能夠讓初中化學作業設計具有更深刻的教學實踐意義。

參考文獻:

[1] 中華人民共和國教育部.義務教育化學課程標準(2022年版)[M].北京:北京師范大學出版社,2022:5.

[2] 李粉敏,鄭柳萍.2014-2020年國內化學作業設計研究進展[J].江西化工,2021,37(1).

[3] 張兆華.初中“酸堿鹽”個性化作業設計[J].中學化學教學參考,2022(18).

[4] 李旭峰,張煥萍,茍曉霞,等.談基于學困生化學核心素養培養的多元化作業設計[J].中學化學,2020(4).

課題項目:福建師范大學2023年大學生創新訓練計劃項目“‘雙減背景下素養導向的初中化學單元作業設計研究”(cxxl-2023074)

見習編輯/張婷婷