群文閱讀理念下高考語文閱讀試題探析

鄢遠輝 方東流 黃利梅

摘要:在全面推進高考綜合改革的背景下,近年的高考語文閱讀試題不論是全國統一命制的試卷還是各省命制的試卷,均出現了群文閱讀。具體呈現為“組織一組具有深層關聯的文本,開展整體性閱讀,在比較與整合中考查學生的系統性思考和融貫性思考能力”的創新性試題。教師應基于標準的教育考試的角度,探究群文閱讀理念下高考語文閱讀試題的文本組織特征、主要閱讀行為特征和問題思考方式特征,并分析相應特征呈現的原因。

關鍵詞:群文閱讀;高考語文;命題趨勢

群文閱讀,就是圍繞議題,對群文開展以比較與整合為主要行為的整體性閱讀的過程。它作為閱讀的一種類型,強調運用結構化思維對多文本信息進行整合,實現多文本信息之間的融通和互織,形成完整、清晰的理解結構或閱讀心理表征,構建整體性的、深度的認知優勢。在近年聚焦素養、突出核心價值引領、強化關鍵能力和思維品質的背景下,高考語文閱讀的文本組織形式及其要求的主要閱讀行為和問題思考方式,均體現了群文閱讀的主要特質,具體表現為圍繞核心議題組織結構化的多文本、聚焦比較與整合的主要閱讀行為、注重系統性與融貫性的思考方式。

一、圍繞核心議題組織結構化多文本

自啟動高考綜合改革、推動考試內容改革、深化教育評價改革后,高考語文閱讀的文本樣態開始發生變化,多文本逐步介入,單文本不再“一統天下”。截至目前,不論是全國統一命制的試卷還是各省命制的試卷,皆有多文本閱讀。如2023年全國新高考Ⅱ卷的信息類文本閱讀、2023年全國新高考Ⅰ、Ⅱ卷的文言文閱讀、2023年高考北京卷的信息類文本閱讀等。筆者逐一分析上述試卷組織的多文本,發現其均具有群文閱讀的組文特征。具體而言,普遍以“政治立場和思想觀念、世界觀和方法論、道德品質和綜合素質”三大核心價值為引領,深度聚焦某一議題(從內容角度或形式角度提煉,并且是聚焦的),將多個文本按一定結構(基于文本互織理論)整合起來,考查學生在多種視域融合中的整體性閱讀能力。如2023年的全國新高考Ⅱ卷的“現代文閱讀Ⅰ”,圍繞“政治立場和思想觀念”與“世界觀和方法論”兩大核心價值,聚焦“如何做好調查”這一議題,按照文本的同一要素進行關聯,組織了三個(來自不同作者的)文本,其中《談談調查研究》《亦談社會調查》呈現于問題之前,《調查的技術》(教材文本)出現于第1題的選項之中。

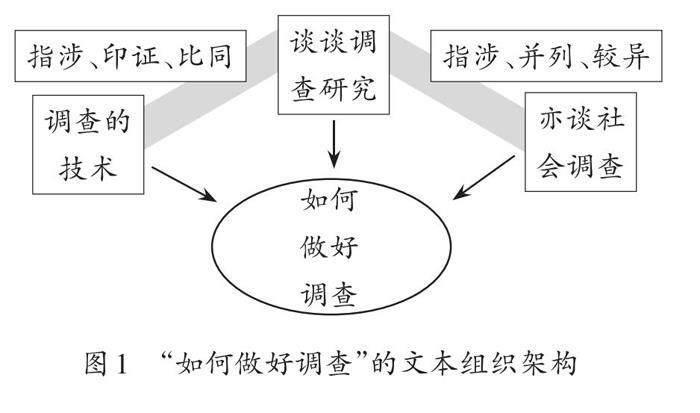

《談談調查研究》主要闡明做調查研究應堅持的基本原則,《亦談社會調查》主要闡明做調查研究應認清目的和注意態度,《調查的技術》主要闡明做調查研究的具體方法。三則文本共同指向或聚焦“調查”,形成了以“調查”為組合線索,以“調查中的具體問題”為任務,以“如何做好調查”為組合旨歸(議題)的文本組織架構。同時,文本《談談調查研究》與《調查的技術》相互指涉、印證、比同;文本《談談調查研究》和《亦談社會調查》相互指涉、并列、較異。由此,三個文本就形成了以《談談調查研究》為“核”、以《調查的技術》和《亦談社會調查》為“兩翼”的組合結構,共同指向理解“如何做好調查”(見圖1)。

結合上述圖示和各文本內容,可以發現這三個文本的組合特點,即注重彼此間的搭配和意義的交集,圍繞“如何做好調查”這一共同聯結的軸心(議題),擘畫了一幅關于“如何做好調查”的立體理解圖景,架構了調查研究“講方法、守原則、明目的、懂態度”的內涵體系,形成了以內容為核心的結構化理解路徑,關注文本之間的聯系,從扁平化認知走向立體化、結構性認知。

簡而言之,高考語文嘗試結構化組織多文本閱讀,旨在從閱讀的外在形態上影響師生從對單一文本的理解中解放出來,認識到文本理解關涉的不僅有文本之內的循環,還包括文本之間的循環,引導師生在更寬廣的視域中深刻理解個體與整體之間既相互聯系又辯證統一的關系,驅動師生通過組織結構化的文本提供深度學習和思考的空間,借助結構化的閱讀培養結構化思維;構建高階認知優勢,讓師生對世界的理解變得更加有序、澄明。

二、聚焦比較與整合的主要閱讀行為

近年來,高考語文閱讀的試題命制注重從整體性和完整性出發,全方位考查學生的比較、整合素養,凸顯對綜合能力的要求。具體表現為:題目設計注重融合學科素養,題目呈現形式愈加豐富多樣,要求學生廣泛關聯文內或文外信息,并適切充分、明確連貫地處理不同信息之間的聯系、交叉和互動。

這些具體表現背后的底層邏輯是強調比較吸收、綜合理解、融會貫通,要求深度聚焦“比較與整合”的主要閱讀行為,體現的是高考語文閱讀“在核心價值引領下對知識的交叉、能力的復合、素養的融合的全方位考查”。

如2022年全國新高考I卷“現代文閱讀I”的設計,命題所選的兩則材料一宏觀、一具體,均指向深入挖掘中華優秀傳統文化的價值內涵。筆者審視命題人圍繞兩則核心材料命制的5道試題,發現其整體聚焦“整合”,大多關涉“比較”。

再如簡答題第4題,題干引入了彰顯儒家“恕道”思想之“己所不欲,勿施于人”,要求學生結合材料一進行分析,實則是在考查學生發現、比較兩則材料的相通之處,整合材料觀點并闡釋具體問題的能力。第5題是就如何推動中國古典詩論的“創造性轉化、創新性發展”談看法。同樣考查學生的“比較與整合”能力。

題目設計的變化,要求學生的閱讀行為跟著發生變化。在當前這個信息浩如煙海的世界,人們采取何種閱讀行為,將會直接影響其獲取信息、處理信息、使用信息的質效,而“比較與整合”則是提升人們使用信息質效的有效方式。近年高考語文閱讀設計這樣的題目,意在引導學生在“比較”中辨識、選擇,在“整合”中辨析、融入,給予學生發展理性思辨和自由理解的空間。高考語文閱讀題目設計的這一變化,深刻體現了語文閱讀學習的過程,引領、召喚學生面向未來獲取新知識、構建新知識體系的能力。群文閱讀四項關鍵閱讀能力之一,便是“比較與整合”,學生在平時的閱讀學習中形成了這一能力,能有效促進學習,輕松應對高考語文閱讀的新變化。

三、注重系統性與融貫性的思考方式

近年來,高考語文閱讀試題以“綜合考查”為重要導向,強調融會貫通,既包括同一層面、橫向的交互融合,也包括不同層面之間、縱向的融會貫通。新的導向催生了新的問題解決方式,即系統性和融貫性思考。

所謂系統性和融貫性思考,是指將需要認識的對象作為一個整體來進行審視,從系統與要素或要素與要素之間的相互聯系、相互作用等角度綜合地剖析認識對象,從而發現系統存在與發展規律。這種思考方式的顯著特點是能夠在更大程度上避免閱讀主體因信息過多而導致的理解偏差。

下面以2021年全國新高考I卷的“現代文閱讀I”第5題為例:

5.嵇康詩有“目送歸鴻,手揮五弦”一句,顧愷之說畫“手揮五弦易,目送歸鴻難”。請結合材料,談談你對此的理解。(6分)

該題意在通過對嵇康詩句和顧愷之關于畫的看法,考查學生對萊辛“詩畫異質”觀的理解。學生作答時需要關涉四則文字文本:兩則文字文本呈現于試題之前,兩則文字文本呈現于題干之中。該題把多個文本所提供的信息整合在一起,形成了一個具有內在一致性的理解。學生閱讀這四則文本的過程,就是不斷通過錨定文本信息而逐步構建整體理解的過程。

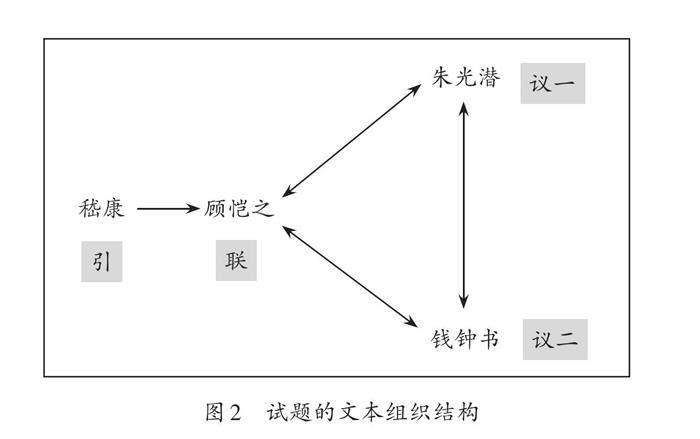

如果學生習慣于系統性和融貫性思考,解答該題就會比較容易。學生通過系統性和融貫性思考,便可發現呈現于試題之前的兩個文本以“議”為“核”,形成互文;題干中的兩個文本分別以“引”為“始”,以“聯”為“終”,形成呈遞。學生稍加整理,就可發現四則文字文本形成了以“引”為“始”,以“聯”為“終”,以“議”為“核”的結構。

根據圖2可知,試題的文本組織由詩入畫,牽引出了“詩畫異質”,構建了理解的回環,在呈遞與互文中體現了整體與部分之間的“圓舞”和微妙的辯證“游戲”,暗合了群文閱讀思維運作的內在實質,即系統性和融貫性思考。在群文閱讀中,不同的文本提供不同的理解向度,學生與多個文本展開對話,需要發現多個文本之間的聯系,進而把多個文本提供的多元信息整合成一個有機的整體,實現多重視域的融合,讓認識不斷豐富、理解持續加深、解釋愈加完善。

該試題中,命題者前后出示了四個文本,顯然是要求學生與多個文本展開對話,并且對前一個文本的解讀構成了對后一個文本進行閱讀的前理解。文本組合的結構化,確保了文本信息的有機銜接和整體性意義;議題的針對性,確保了文本信息的連續性。學生只有通過系統性和融貫性思考,才能對“詩畫異質”觀形成整體性理解,進行系統性和融貫性的結果表述。

具有高度精細化、綜合化閱讀價值的群文閱讀,因其深度契合學習任務群的理念,能有效貫徹統編版語文教材的統整意識、滿足高考評價體系的內在要求,助力教師全方位、系統性地落實立德樹人的根本任務。

參考文獻:

[1]于澤元,王雁玲,石瀟.群文閱讀的理論與實踐[M].重慶:西南師范大學出版社,2018.

[2]宋寶和,時明芝.《中國高考評價體系》的評價創新[J].課程·教材·教法,2020(5).

(責任編輯:李晶)