小學數學教學中有效問題情境的創(chuàng)設

【摘要】情境是教師開展教學的重要方式,是指人在特定的環(huán)境或背景下的情感狀態(tài)或心境。在情境教學中,學生往往能展開更為積極的思考、互動和交流,進而加深對知識的理解。問題情境是指教師有目的創(chuàng)設情境,引導學生探究情境中的問題的教學方法。文章對小學數學問題情境的有效創(chuàng)設進行探究,提出幾條可行的途徑,以提升教學實效性。

【關鍵詞】小學數學;問題情境;情境創(chuàng)設

作者簡介:陶艷紅(1981—),女,江蘇省張家港市塘橋中心小學。

部分教師在創(chuàng)設情境時存在“缺乏明確的目的性”“與生活聯(lián)系不緊密”“問題情境創(chuàng)設形式化”等問題。為了創(chuàng)設有效的教學情境,教師需要從學生的學情出發(fā),依據學生的思維特點和學習水平,結合現(xiàn)實生活,為學生創(chuàng)設具有生活性、思考性、針對性、挑戰(zhàn)性、趣味性的問題情境,幫助學生搭建思維框架[1]。

一、創(chuàng)設生活化的問題情境

數學的根本來源就是真實的生活,只要細心觀察生活,就會發(fā)現(xiàn)生活中到處都是數學知識。教師以真實的生活進行問題情境創(chuàng)設,不僅可以讓學生更好地理解知識,還可以讓學生體會知識在生活中的實用價值。

例題1:

(1)在一條長20米的馬路兩旁種樹,每隔1米種1棵樹,請問一共種多少棵樹?

(2)在一條長20米的馬路兩旁種樹,每隔1米種1棵樹(兩端不種),請問一共種多少棵樹?

(3)在一條長20米的馬路兩旁種樹,每隔1米種1棵樹(一端不種),請問一共種多少棵樹?

(4)在一條長20米的閉環(huán)的路線上種樹,每隔1米種1棵,請問一共種多少棵樹?

這是一組植樹問題,學生在探究中能夠感受數學問題的規(guī)律。要想將生活化的問題具象化,教師首先要把抽象的問題轉化為具體的案例,讓學生能夠理解數學問題;其次要引導學生在完成數學問題以后,進行歸納、對比,生成抽象化的思維,發(fā)現(xiàn)其中的數學規(guī)律,從具象化的實踐問題上升到抽象化的理論;最后要讓學生結合學習需求列舉出更多的數學案例,讓課堂具有延伸性。

二、創(chuàng)設思考性的問題情境

創(chuàng)設具有思考性的問題,是教育活動中至關重要的環(huán)節(jié)。這類問題主要包括兩類:一是具有問題導向性質的問題,二是帶有情境性的問題。這兩類問題相互關聯(lián),共同構成了一個富有挑戰(zhàn)和思考空間的問題體系。教師要明確什么是具有問題導向性質的問題,即能夠引導學生思考、激發(fā)學生探究欲望的問題。這類問題通常具有明確的目標和深刻的內涵,能夠讓學生在解答的過程中充分發(fā)揮主動性,積極參與,從而達到提高思維能力、培養(yǎng)創(chuàng)新精神的目的。情境性問題是指那些置于具體情境中的問題。這類問題要求學生將所學知識與實際情境相結合,從多個角度進行思考。教師在創(chuàng)設情境時,要展現(xiàn)問題的廣度和深度,鍛煉學生的思維能力[2]。

例題2:

當前國家制訂的每日蛋白質需要攝入的標準為6~8歲:27g;9~11歲:31g;12~15歲:35g。為了保證學生的營養(yǎng),學校為學生采購了五種食材,已知這些食物蛋白質的含量為雞肉25%、雞蛋15%、胡蘿卜0.8%、黃豆37%、米飯10%。請自己設計一套營養(yǎng)午餐。

這道題沒有唯一的答案,學生只要做好質量與百分比的換算,并滿足營養(yǎng)午餐的需求即可。在解題過程中,學生可以進行多種午餐的組合,滿足多元化營養(yǎng)的需求。這正是廣度與深度相結合的思考性問題。

三、創(chuàng)設針對性的問題情境

不同學段的學生思維能力、學習水平不同。在創(chuàng)設問題情境時,教師要因材施教,根據學生學情,創(chuàng)設針對性的問題情境,引發(fā)學生的思考,促使全體學生都能在問題解決的過程中有所收獲。

(一)對于低年級學生

對于年紀較小的學生,教師可以創(chuàng)設富含想象力和趣味性的問題情境,如將數學知識融入故事情節(jié)或游戲規(guī)則中,增強學生的學習動力。

例題3:

動物園里的小獅子即將過生日,其他的動物們想為它準備一個驚喜派對。小猴子準備了50份食物,小老虎準備了15份食物,而貪吃的小豬卻偷吃了6份食物,請問還剩多少份食物?

這道題涉及加法、減法運算,鼓勵學生通過合作來解決問題。這種教學方法讓數學學習變得更加生動有趣,有效地提升了學生解決問題的能力和邏輯思維,同時也加深了他們對數學概念的理解和應用。

(二)對于中年級學生

隨著學生年齡的增長,他們對問題的復雜性和挑戰(zhàn)性的接受度也會提高。此時,教師可以創(chuàng)設更加貼近實際生活的問題情境,同時增加一定的挑戰(zhàn)性,以滿足學生解決問題的欲望。

例題4:開展“環(huán)保節(jié)能校園計劃”,綜合應用數學知識,減少學校能耗,增強自身環(huán)保意識。

這道題旨在讓學生開展綜合性的項目實踐活動,在解決實際問題的過程中深入應用數學知識,培養(yǎng)學生的團隊合作精神和項目管理能力,增強學生的環(huán)保意識。教師可以將學生進行分組,讓每個小組負責項目的某個特定方面,如水資源管理、節(jié)能照明、回收利用等。小組利用收集到的數據和信息,結合數學模型進行計算,制訂具體的節(jié)能減排方案。小組成員需要一起討論,分工合作,確保方案的實際可行性和實施效率。

(三)對于高年級學生

針對高年級學生,教師可以在情境中構建一定的生活場景,強調從客觀實物的觀察、分析出發(fā)的解題方法。

例題5:

為優(yōu)化運輸和銷售過程,某面包生產商設計了兩種不同的紙盒選項,一種是基礎面積較大的正方形紙盒,另一種則是高度較大的長方形紙盒。請你幫該面包生產商判斷哪一種設計更適合面包的包裝和運輸需求。

針對這個問題,學生可以展開討論并提出自己的看法。有的學生可能會根據紙盒的外觀尺寸來判斷,認為基礎面積大的正方形紙盒能裝更多的面包。教師可以進一步引導學生思考,讓學生意識到僅憑外觀尺寸判斷并不足以準確知道哪種紙盒的實際容量更大,因為真正決定能裝多少面包的是紙盒的體積。學生得出關鍵問題:如何準確計算這兩種紙盒的體積?教師可順勢引入長方體和正方體的體積計算公式,并指導學生應用這些公式來解決實際問題。

這種教學方法不僅激發(fā)了學生的學習興趣和積極性,還促進了學生邏輯思維能力的發(fā)展。通過將理論知識與實際生活情景相結合,教師可以有效地提升學生的綜合思考能力和應用能力。

四、創(chuàng)設挑戰(zhàn)性的問題情境

新課標要求教師促進學生全面發(fā)展,引發(fā)學生思考。基于此,教師在小學數學教學中要創(chuàng)設挑戰(zhàn)性的問題情境,培養(yǎng)學生的創(chuàng)新精神。針對不同層次的學生,教師所設置的習題、采用的引導方式也應不同。具體而言,教師應當合理選擇一些學生感興趣的、有難度的題目,進行有差別的啟發(fā)和引導,做到因材施教。

(一)學困生需要細致的引導

不同學生的思維水平存在明顯的差異。這種差異使得教師在教學過程中面臨著挑戰(zhàn),如何針對不同層次的學生進行有效的引導,成了一項重要的任務。對于思維水平較低的學生,教師要為他們提供更為細致的引導。但由于他們的思維能力尚未完全發(fā)展,過細的引導可能會束縛他們的思考,使他們過度依賴教師。同時,如果教師的引導過于粗放,可能會讓學生感到迷茫,找不到思考的方向。因此,教師在提供引導時,需要找到適當的平衡點,既要細致,又要給予學生自主思考的空間。對于學困生,他們需要的不僅是解題方法的指導,更重要的是理解習題的思考角度和推導過程。在完成習題后,教師應引導他們進行反思,思考解題過程中運用了哪些思路,以便他們能夠從中吸取經驗,舉一反三,逐漸提高解題能力。

例題6:

修一條公路,已修了全長的1/5,再修300米后,已修和未修長度的比是1∶2,這條路總共長多少米?

教師可以引導學困生把公路全長看作單位“1”,應用線段圖倒推數量關系:在原有的數量關系中,原本是修了1/5的,現(xiàn)在再修300米后,已修和未修長度比是1∶2,即已經修了全長的,那么修的300米對應的分率是 - ,可列式:300÷( - ) =2250(米)。根據已知條件一條一條地分析和推導,學生可以得到解決數學問題的思路。

(二)學中生需要整體方向的引導

學中生有一定的數學基礎,能夠掌握常規(guī)的解題方法,他們不需要事無巨細的引導,只需要教師給予新的解題切入點,引導他們分析、比較多種解題方案。教師依教學的需要給予不同層次的學生不同的引導,體現(xiàn)了教師尊重學生學習差異的教育理念。

針對例題6,學中生除了通過列算式的方法解答,還可以用列方程的方式來解答,如:設這條公路全長x米,那么可得方程“(+300 )÷ [x - ( +300)] = ”,解之得x =2250。學生用解方程的思路解決問題,應用設未知元的方法,可以更高效快捷地解決這道題。

(三)學優(yōu)生需要拓展思維的引導

學優(yōu)生已經掌握了常規(guī)的解題方法,因此教師要引導他們總結數學解題模型,以此來關聯(lián)問題、類比問題,找出某一類問題的分析方法,從更宏觀的思路分析和解決問題。

比如,教師可以引導學優(yōu)生更改已知條件,讓習題進一步變化,或者讓他們思考解題的模型。在教師的思路引導下,學優(yōu)生提出問題解決的模型:這類問題中已知一個量,且題目中未涉及具體的工作量單位,那么便可以賦值;接著,根據完工時間,按照公倍數設總量,算效率(效率=總量÷時間);按照比例賦值效率,再算總量(總量=效率×時間),最后列式計算。學優(yōu)生依據問題理論的分類模型去驗證工程問題的方法,在實踐和理論轉換之間積累學習經驗。

五、創(chuàng)設具有趣味性的問題情境

在小學數學教學中,教師要創(chuàng)設具有趣味性的問題情境,提出有趣的問題,讓數學問題的產生更具趣味性。教師一是可以將數學問題與估算結合起來,讓學生意識到即使不進行數學計算,也可以解決數學問題;二是可以將數學問題與團隊競賽結合起來,讓學生在團結協(xié)作中體會數學知識的趣味性[3]。

(一)數學問題與估算

教師將數學問題與估算結合起來,能夠讓學生在實際解題過程中發(fā)現(xiàn)估算的價值,進而更好地掌握解題技巧,理解并應用估算策略。

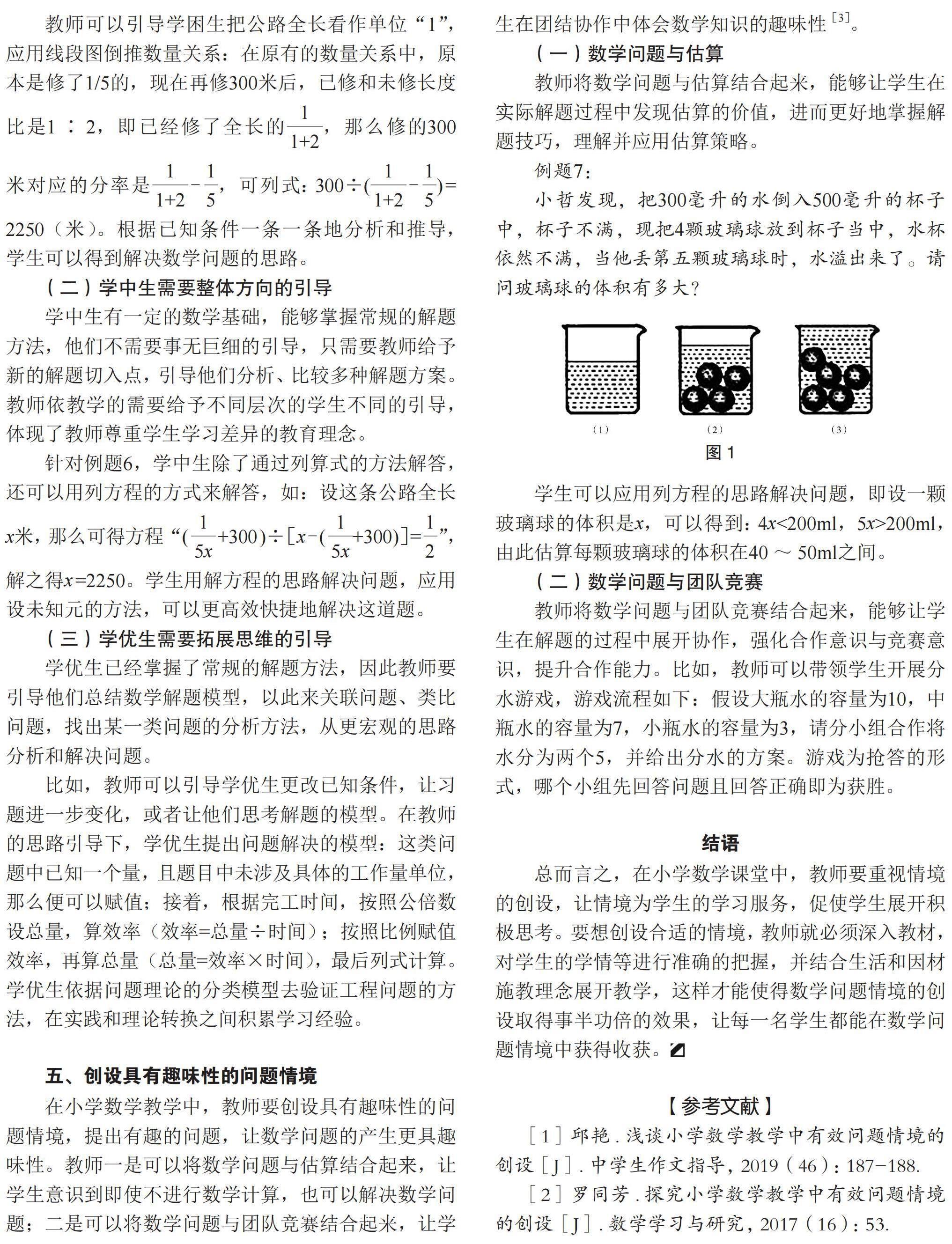

例題7:

小哲發(fā)現(xiàn),把300毫升的水倒入500毫升的杯子中,杯子不滿,現(xiàn)把4顆玻璃球放到杯子當中,水杯依然不滿,當他丟第五顆玻璃球時,水溢出來了。請問玻璃球的體積有多大?

學生可以應用列方程的思路解決問題,即設一顆玻璃球的體積是x,可以得到:4x<200ml,5x>200ml,由此估算每顆玻璃球的體積在40~50ml之間。

(二)數學問題與團隊競賽

教師將數學問題與團隊競賽結合起來,能夠讓學生在解題的過程中展開協(xié)作,強化合作意識與競賽意識,提升合作能力。比如,教師可以帶領學生開展分水游戲,游戲流程如下:假設大瓶水的容量為10,中瓶水的容量為7,小瓶水的容量為3,請分小組合作將水分為兩個5,并給出分水的方案。游戲為搶答的形式,哪個小組先回答問題且回答正確即為獲勝。

結語

總而言之,在小學數學課堂中,教師要重視情境的創(chuàng)設,讓情境為學生的學習服務,促使學生展開積極思考。要想創(chuàng)設合適的情境,教師就必須深入教材,對學生的學情等進行準確的把握,并結合生活和因材施教理念展開教學,這樣才能使得數學問題情境的創(chuàng)設取得事半功倍的效果,讓每一名學生都能在數學問題情境中獲得收獲。

【參考文獻】

[1]邱艷.淺談小學數學教學中有效問題情境的創(chuàng)設[J].中學生作文指導, 2019(46):187-188.

[2]羅同芳.探究小學數學教學中有效問題情境的創(chuàng)設[J].數學學習與研究, 2017(16):53.