統編高中歷史教材背景下“敘史見人”的新方法

范新尚

摘? 要:“雙新”背景下,高中歷史教學可以從以下四方面來“敘史見人”:善用人物:化抽象為具體;活用人物:釋疑解惑;巧用人物:豐富戰爭史教學的內涵;妙用人物:落實核心素養。但切勿脫離內容主旨,機械教條地為了人物教學而人物教學。

關鍵詞:統編教材 敘史見人 歷史人物 世界史

歷史是由人創造的,所有歷史事件都是在人的作用下而發生的。為此,很早就有人在理論層面認識到中學歷史教學需要人物教學,要做到“敘史見人”。然而,在實踐層面,“敘史見人”做得并不容樂觀:“應當承認,在當下的歷史課堂中,人物講解是被弱化的。從筆者聽課的統計看,絕大多數老師往往對教材里的歷史人物以三言兩語匆匆帶過。”[1]這種糟糕的現狀表明人物教學仍然值得去研究,同時新課標、新教材施行的新背景,也迫切需要探索出“敘史見人”的新路徑。下面以統編高中歷史教材中的世界史內容為例,談談自身在教學實踐中摸索出的“敘史見人”的新方法。

一、善用人物:化抽象為具體

該方法是指善用歷史人物,將抽象、晦澀、呆板的歷史知識,變得具象、易懂、生動。《中外歷史綱要(下)》第9課簡明扼要地將美國獨立戰爭的原因歸結為英國的剝削激起了北美的反抗,這對歷史基礎薄弱的學生來說,顯得有些抽象。為解決抽象的問題,筆者講述了華盛頓的故事。

法印戰爭期間,華盛頓擔任弗吉尼亞軍團上校一職。然而,英軍駐北美總司令約翰·坎貝爾卻常常對華盛頓展現出傲慢無禮的態度,甚至在未征求華盛頓意見的情況下擅自解散弗吉尼亞軍團。盡管華盛頓立下赫赫戰功,但在戰后,他卻接連遭受不公平待遇。首先,英軍堅決拒絕了華盛頓獲得正規職權的請求;其次,華盛頓原本有資格獲得西部俄亥俄地區的土地,卻被英國在北美的官員無理剝奪,這些官員表面上聲稱是為了保護當地印第安人的權益,實際上卻是想將土地留給他們在倫敦的親信。

在委托制度下,北美的大種植園主將農作物的銷售事務委托給英國商號處理,并通過這些商號購買英國商品。華盛頓的芒特弗農莊園所委托的商號便是倫敦的卡里公司。然而,卡里公司經常壓低芒特弗農莊園的煙草價格,同時抬高華盛頓購買英國商品的價格,這使得華盛頓在經濟上遭受了卡里公司的嚴重剝削。[2]

這樣一來,抽象化的“英國剝削—北美反抗”的史事,經過使用華盛頓的人物故事后,而變得具體化。

《國家制度與社會治理》第6課籠統地講到“政黨分肥制”存在營私舞弊、政治腐敗等弊端。為了易于學生理解,筆者介紹了林肯的經歷。

共和黨人林肯當選美國總統后不久,南方軍隊攻打薩姆特堡,南北戰爭開始。一時間,美國陷入分裂的險境。然而,在十萬火急的情況下,林肯還要耗費極大心力來應付官職謀求者。

鉆營職位者擠滿了白宮,林肯形容道,他感到像一個人把自己的房子的一端租給了一堆房客,而另一端則在著火。一位國會議員更是寫道,華盛頓這座城市被一群狂暴的糾纏不休的官職謀求者淹沒了。當伊利諾伊的國會議員威廉·凱洛格向林肯抱怨說被怠慢了的時候,心神錯亂的總統在信的背面哀求地答復說:凱洛格先生以這種筆調寫信對我太不公平了。他比任何其他的伊利諾伊成員,都得到更多的偏愛。難道他真要在這時讓我更為難嗎?盡管共和黨的官職謀求者給林肯忙中添亂,他也是無可奈何。因為共和黨團結一致,才能保證他順利地實行政策,而這種團結一致則取決于他仔細地分配聯邦職務。[3]

林肯的經歷活靈活現地呈現出一場鬧劇:對于共和黨人來說,林肯的上位只意味著一件事——官職的分配。為了私利,他們甚至可以全然不顧國家內亂的大局。在這一制度的影響下,本就忙于處理戰事的林肯也不得不抽出時間來應對官職謀求者,這場鬧劇直接反映了“政黨分肥制”帶來的政治腐敗等弊端。由此,本來難以理解的“政黨分肥制”的弊端,經由林肯的人物經歷而變得生動形象、淺顯易懂。

二、活用人物:釋疑解惑

該方法是指活用歷史人物素材,幫助學生解決教材敘事過于簡潔所帶來的疑惑點。《文化交流與傳播》第7課對在美華工的情況只是簡單地提到華工是繁重勞動場所的主要勞動力,以及在國外傳播中華文化。學生感到困惑的是:華工為何只能從事勞累的工作?有沒有事例說明華工傳播中華文化?

華工從事繁重勞動的原因在于華工在美國受歧視,而受歧視的緣由在于:

其一,華人既非白種人,也非基督教徒。在當時,這些都是致命弱點;其二,華工的長相、衣著、飲食都與美國人不同,同時他們遵循著對美國人來說完全陌生的習俗。無論是文化上還是生理上,華工都被看作不能夠被同化的種族;其三,美國人將華人視為競爭對手,對其又恨又怕。因為華工能吃苦耐勞,并且愿意接受低工資,美國人認為這將會拉低本國勞工的薪資水平。[4]

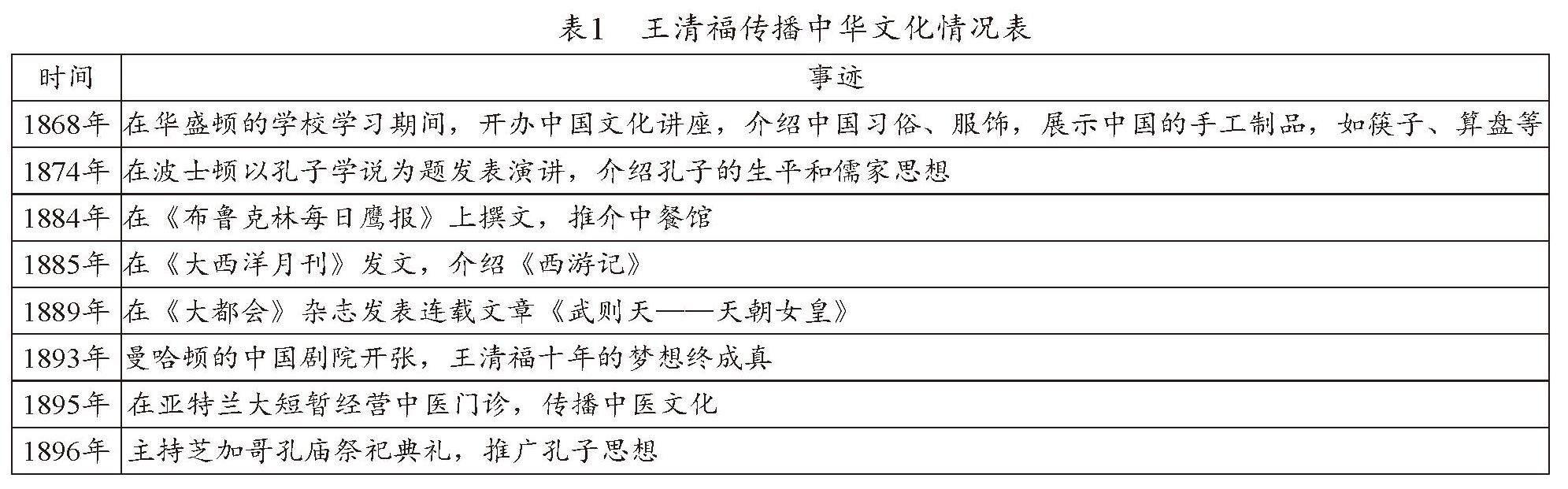

關于傳播中華文化,詳見表1王清福之例。[5]王清福(1847—1898),山東即墨人,先后兩次赴美,熟悉中美兩國文化。

三、巧用人物:豐富戰爭史教學的內涵

教師在戰爭史教學中往往重“背景”和“影響”,而輕“過程”。對于戰爭過程,一般僅提及重要戰役。事實上,除了主要戰役之外,戰爭過程還有大量的內容可供挖掘。教師應關注戰爭中的“人”,尤其是前線的普通士兵。以第一次世界大戰為例,筆者講述了前線普通士兵的所見、所遇和所思。如德國海軍士兵恩斯特·馮·萊韋措對一場海戰描述道:

甲板上一片狼藉:扭曲的金屬片,燃燒著的材料,還有血淋淋的被炸得四分五裂的尸體混雜在一起,一切都被蒙上了炮彈爆炸出來的令人窒息的黃色粉塵。到處是爆炸聲、煙霧、尖叫聲、熊熊的火焰。[6]

面對如此殘酷的戰爭,士兵的遭遇如何?在死亡、傷病之外,猛烈炮火的持續刺激會使士兵的精神變得麻木不仁。英國步兵艾爾弗雷德·波拉德記述道:

我看著一條滿是尸體的戰壕,卻一點兒感覺都沒有。我不覺得憐憫,也不對自己可能會加入他們的行列感到恐懼,也不對殺害他們的兇手感到憤怒。我完全無動于衷。我只是個機器,盡力完成我被指派的工作。[7]

正所謂實踐出真知。作為戰爭踐行者的底層士兵,對于戰爭有很多思考,其中有些譴責了戰爭的無意義。英國戰地醫院救援人員薩拉·麥克諾坦說:

我們每天花費兩百萬英鎊,法國一定不比我們少,德國說不定更多,奧地利與俄國更是遠多于此。如此做法,不過就是為了讓士兵待在一點兒都不舒適的露天墳墓里,為了把高爆彈射上天空,但常常又什么都打不到。[8]

巧用普通士兵的經歷,講述他們的所見、所遇和所思,能夠創設真實教學情境,帶領學生身臨其境般地感受戰爭過程。戰爭過程在學生腦海中才不再僅僅是干癟、單一的主要戰役,而是飽滿、立體的殊死搏斗。因此,戰爭史教學的內涵得以大大豐富。在此基礎上,也能提升戰爭史教學的立意:學生可以深刻地認識戰爭、反思戰爭,進而形成“反對戰爭,熱愛和平”的觀念。

四、妙用人物:落實核心素養

該方法以“工業革命的影響”教學為例,說明如何妙用人物來培育核心素養——結合人物生平事跡,分析人們為何會對工業革命影響有不同的認識,從而落實三個核心素養:時空觀念、史料實證和歷史解釋。學生依據材料和教材內容思考三個問題:

①概括阿什頓(傅立葉)對工業革命影響的認識;②從材料中找出可以支撐阿什頓(傅立葉)認識的論據;③從教科書中找出可用來佐證阿什頓(傅立葉)認識的史實。

以上三問讓學生概括提煉材料和教科書信息,落實了“史料實證”學業質量水平1的要求:“從所獲得的史料中提取有關的信息”。[9]

阿什頓和傅立葉對工業革命影響的認識截然相反。為找到原因,筆者補充了阿什頓和傅立葉的生平事跡,并讓學生思考兩個問題:

①概括導致阿什頓和傅立葉提出不同認識的因素,即找出是哪些因素使阿什頓維護工業革命、同時又使傅立葉批判工業革命的?②依據阿什頓和傅立葉生平事跡材料,論述理由。

結合學生的回答情況來看,這兩問落實核心素養的情況為:

第一,學生從“生活時代”“個人經歷”“身份地位”三個方面,分析了導致阿什頓和傅立葉對工業革命影響有不同解釋的原因。這體現了“歷史解釋”學業質量水平3的要求:在分辨不同歷史解釋的基礎上,嘗試從多方面“說明導致這些不同解釋的原因。”[10]

第二,學生在分析“生活時代”的因素時,指出了兩人所處的國家,以及工業革命時期、后工業革命時期、冷戰時期等時代背景,這實際上是把阿什頓和傅立葉的認識,放在特定的時空情境下進行理解。體現了“時空觀念”學業質量水平4的要求:在對歷史問題進行探究的過程中,“能夠將其置于具體的時空框架下”。[11]

第三,學生能夠從三個方面出發,選擇并使用有關材料,論述引起阿什頓和傅立葉對工業革命影響有不同認識的理由。這體現了“史料實證”學業質量水平4的要求:在評述、探究歷史問題時,能夠對材料進行適當的取舍,并恰當地運用史料對所探究問題進行論述。

文章最后要指出的是:內容主旨是一節課的核心,教師一定要緊緊圍繞內容主旨來開展人物教學,切勿脫離內容主旨,機械教條地為了人物教學而人物教學。

【注釋】

[1]汪德武:《“歷史人物拓展”新議——以統編版高中歷史教材為例》,《歷史教學》2023年第3期,第38頁。

[2]整理自[美]約瑟夫· J ·埃利斯著,陳繼靜譯:《華盛頓傳》,西安:陜西師范大學出版社,2006年,第36、44、56、57、59、70、71、74頁。

[3]整理自[美]本杰明·P. 托馬斯著,周穎如等譯:《林肯傳》,北京:商務印書館,2013年,第242—243頁。

[4]整理自[美]托馬斯·索威爾著,沈宗美譯:《美國種族簡史》(第2版),北京:中信出版社,2022年,第146頁。

[5]整理自[美]蘇思綱著,盧欣渝譯:《走出帝國》,上海:上海文化出版社,2021年,第15—20、23、27、65、149、286頁。

[6][瑞典]皮特·恩格倫著,陳信宏譯:《美麗與哀愁:第一次世界大戰個人史》,北京:中信出版社,2017年,第93—94頁。

[7][瑞典]皮特·恩格倫著,陳信宏譯:《美麗與哀愁:第一次世界大戰個人史》,第468頁。

[8][瑞典]皮特·恩格倫著,陳信宏譯:《美麗與哀愁:第一次世界大戰個人史》,第183頁。

[9]中華人民共和國教育部:《普通高中歷史課程標準(2017年版2020年修訂)》,北京:人民教育出版社,2020年,第42頁。

[10]中華人民共和國教育部:《普通高中歷史課程標準(2017年版2020年修訂)》,第43頁。

[11]中華人民共和國教育部:《普通高中歷史課程標準(2017年版2020年修訂)》,第43頁。