中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化融入初中英語(yǔ)課堂教學(xué)的實(shí)踐路徑

張旻 繆祎伶

【摘 要】將中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化融入初中英語(yǔ)課堂教學(xué),有助于加深學(xué)生對(duì)中華文化深厚底蘊(yùn)和獨(dú)特價(jià)值觀的理解,培養(yǎng)其文化認(rèn)同感和民族自豪感。新課程改革背景下,教師應(yīng)重視對(duì)學(xué)生語(yǔ)言能力和文化意識(shí)的培養(yǎng),通過(guò)設(shè)計(jì)合理的教學(xué)情境和教學(xué)任務(wù),體現(xiàn)中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化在初中英語(yǔ)課堂中的魅力。

【關(guān)鍵詞】初中英語(yǔ);中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化;教學(xué)創(chuàng)新

【中圖分類號(hào)】G633.41? 【文獻(xiàn)標(biāo)志碼】A? 【文章編號(hào)】1005-6009(2024)19-0061-03

【作者簡(jiǎn)介】1.張旻,江蘇省宜興中學(xué)(江蘇宜興,214200)教師,高級(jí)教師;2.繆祎伶,江蘇省宜興市升溪中學(xué)(江蘇宜興,214206)教師,一級(jí)教師。

英語(yǔ)教學(xué)不僅要注重對(duì)學(xué)生語(yǔ)言技能的培養(yǎng),還要重視對(duì)其內(nèi)在文化素養(yǎng)的提升和批判性思維的培養(yǎng)。將中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化融入初中英語(yǔ)課堂教學(xué),不僅是一種教育方法的創(chuàng)新,更是深遠(yuǎn)的文化傳承,有助于加深學(xué)生對(duì)中華文化深厚底蘊(yùn)和獨(dú)特價(jià)值觀的理解,培養(yǎng)其文化認(rèn)同感和民族自豪感。

為此,筆者基于行動(dòng)研究,總結(jié)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),深入探討中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化融入初中英語(yǔ)課堂教學(xué)的操作路徑。

一、設(shè)計(jì)多元文化融合的課程結(jié)構(gòu)

設(shè)計(jì)多元文化融合的課程結(jié)構(gòu)的關(guān)鍵在于創(chuàng)造一個(gè)具有包容性的教學(xué)環(huán)境,讓中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化與英語(yǔ)教學(xué)相得益彰。對(duì)此,筆者認(rèn)為可以從宏觀、中觀和微觀三個(gè)層面切入。

宏觀層面,應(yīng)更多地強(qiáng)調(diào)課程設(shè)計(jì)的整體規(guī)劃與方向,如確立將中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化融入英語(yǔ)教學(xué)的長(zhǎng)期目標(biāo)、完善資源配置等。中觀層面,需關(guān)注對(duì)課程體系和教材的開(kāi)發(fā),思考如何選擇和編排中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化的內(nèi)容及其與英語(yǔ)教學(xué)目標(biāo)的整合方式。微觀層面,要進(jìn)一步重視具體的教學(xué)方法和活動(dòng)設(shè)計(jì),包括教師如何在日常教學(xué)中實(shí)施跨文化教學(xué),如何通過(guò)具體的教學(xué)活動(dòng)激發(fā)學(xué)生對(duì)中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化的興趣。

二、設(shè)計(jì)以傳統(tǒng)文化為核心的教學(xué)項(xiàng)目

1.與傳統(tǒng)節(jié)日、習(xí)俗相結(jié)合

將英語(yǔ)教學(xué)與傳統(tǒng)節(jié)日、習(xí)俗相結(jié)合,引導(dǎo)學(xué)生利用英語(yǔ)探索和介紹中國(guó)的傳統(tǒng)節(jié)日和習(xí)俗,不僅能夠豐富學(xué)生的文化知識(shí),還有助于提高其英語(yǔ)語(yǔ)言能力。具體教學(xué)活動(dòng)包括制作節(jié)日海報(bào),進(jìn)行有關(guān)節(jié)日習(xí)俗的演講和討論,編寫(xiě)相關(guān)的英語(yǔ)故事或劇本,等等。這樣的教學(xué)項(xiàng)目使學(xué)生在真實(shí)語(yǔ)境中使用英語(yǔ),達(dá)成語(yǔ)言學(xué)習(xí)與文化教育的雙重目標(biāo)。

2.與中國(guó)古典文學(xué)、藝術(shù)相結(jié)合

將英語(yǔ)教學(xué)與中國(guó)古典文學(xué)、藝術(shù)相結(jié)合,可引導(dǎo)學(xué)生從跨文化的視角欣賞中國(guó)古典文學(xué)作品。教師可組織學(xué)生閱讀并分析著名的中國(guó)古詩(shī)詞、小說(shuō)、戲劇等,引導(dǎo)學(xué)生探討這些作品的文化背景和藝術(shù)特色。從外部世界深入檢視本民族的文學(xué)與藝術(shù),使用英語(yǔ)進(jìn)行表達(dá)。

三、基于教學(xué)活動(dòng)探索英語(yǔ)教學(xué)新方法

創(chuàng)新教學(xué)活動(dòng)不僅能夠促進(jìn)教學(xué)內(nèi)容的深化和拓展,更是推動(dòng)這一融合過(guò)程深入進(jìn)行的關(guān)鍵。

1.戲劇教學(xué):通過(guò)模擬古代人物或情境,提高語(yǔ)言實(shí)際應(yīng)用能力

以譯林版英語(yǔ)教材七年級(jí)上冊(cè)Unit 5 Lets celebrate 的Welcome to the unit板塊的教學(xué)為例,教師可設(shè)計(jì)如下教學(xué)情境。

首先,確定教學(xué)目標(biāo)。本板塊的教學(xué)目標(biāo)為:(1)通過(guò)觀察圖片,獲取、梳理端午節(jié)、中秋節(jié)和春節(jié)的相關(guān)信息,了解中國(guó)傳統(tǒng)節(jié)日,考查學(xué)生的學(xué)習(xí)理解能力;(2)編寫(xiě)對(duì)話并分角色表演,考查學(xué)生的應(yīng)用實(shí)踐和遷移創(chuàng)新能力。

針對(duì)教學(xué)目標(biāo)(1),教師以不同節(jié)日的圖片作為導(dǎo)入,并設(shè)計(jì)如下問(wèn)題鏈:What can you see in the picture? What is this festival? What do you usually do that day? Who do people want to commemorate? Why? 隨后,帶領(lǐng)學(xué)生觀看介紹中國(guó)傳統(tǒng)節(jié)日由來(lái)的視頻,幫助學(xué)生初步建立情感連接,體會(huì)人物品質(zhì)。最后,學(xué)生分角色朗讀課本對(duì)話,關(guān)注對(duì)話中不同角色的語(yǔ)氣。這樣的教學(xué)旨在激活學(xué)生的已有認(rèn)知和生活經(jīng)驗(yàn),借助問(wèn)題驅(qū)動(dòng)教學(xué)法引導(dǎo)學(xué)生思考,挖掘圖片內(nèi)容。觀看視頻和分角色朗讀對(duì)話,幫助學(xué)生拓展歷史背景、內(nèi)化語(yǔ)言知識(shí),為語(yǔ)言輸出作鋪墊。針對(duì)教學(xué)目標(biāo)(2),教師給出范例,指導(dǎo)學(xué)生梳理、歸納、拓展中國(guó)傳統(tǒng)節(jié)日的相關(guān)知識(shí),學(xué)生兩兩合作完成對(duì)話編寫(xiě)及角色扮演。這樣的教學(xué),引導(dǎo)學(xué)生在特定情境中學(xué)習(xí)對(duì)話中的核心詞匯,加深對(duì)中華文化的理解,提高對(duì)中華文化的認(rèn)同感和自豪感。

2.項(xiàng)目式學(xué)習(xí):圍繞傳統(tǒng)文化主題,開(kāi)展跨學(xué)科的項(xiàng)目式學(xué)習(xí)活動(dòng)

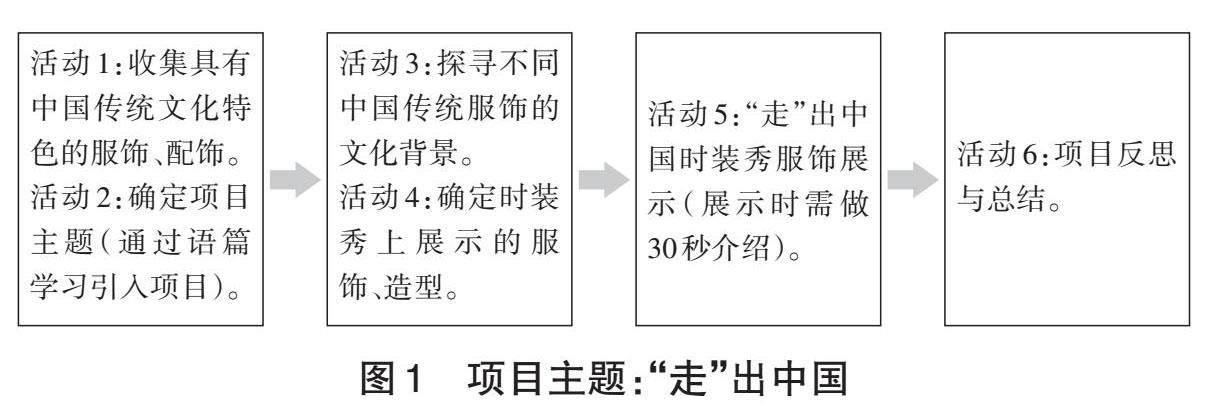

以譯林版英語(yǔ)教材七年級(jí)上冊(cè)Unit 8 Fashion為例,教師可設(shè)計(jì)如下項(xiàng)目式學(xué)習(xí)活動(dòng)(見(jiàn)圖1)。

教學(xué)伊始,教師給學(xué)生印發(fā)統(tǒng)編版七、八年級(jí)歷史課本中出現(xiàn)的與不同時(shí)期服飾相關(guān)的內(nèi)容,引導(dǎo)學(xué)生著重從不同時(shí)期的典型服飾入手完成項(xiàng)目活動(dòng)。學(xué)生在整個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行過(guò)程中,能夠圍繞項(xiàng)目主題,以活動(dòng)目標(biāo)為導(dǎo)向,利用書(shū)籍、網(wǎng)絡(luò)等多種渠道獲取、整合信息,并嘗試用英語(yǔ)進(jìn)行表達(dá)。學(xué)生在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中,不僅學(xué)習(xí)、內(nèi)化了語(yǔ)言知識(shí),更加深了對(duì)中華文化的認(rèn)識(shí)和理解。

這種綜合性的學(xué)習(xí)體驗(yàn)巧妙地將語(yǔ)言技能與文化教育融為一體,使學(xué)生獲得更為全面和深入的學(xué)習(xí)體驗(yàn),不僅促進(jìn)了學(xué)生學(xué)習(xí)能力的提高,還培養(yǎng)了他們的綜合素養(yǎng)和團(tuán)隊(duì)合作精神。

3.創(chuàng)意寫(xiě)作:鼓勵(lì)學(xué)生創(chuàng)作以中國(guó)傳統(tǒng)文化為背景的英文故事或劇本

以譯林版英語(yǔ)教材七年級(jí)下冊(cè)Unit 6 Integrated skills A部分的教學(xué)為例,在完成聽(tīng)力練習(xí)后,基于學(xué)生對(duì)于風(fēng)箏發(fā)展史的了解,教師可結(jié)合課本中出現(xiàn)的四位人物Mozi, Lu Ban, Cai Lun,Marco Polo, 設(shè)計(jì)如下創(chuàng)意寫(xiě)作任務(wù):“我市正在開(kāi)展Great Inventions英文課本劇大賽,請(qǐng)搜集相關(guān)資料,結(jié)合本課內(nèi)容,小組合作設(shè)計(jì)合理的故事情節(jié),創(chuàng)作課本劇。要求:情節(jié)完整,語(yǔ)言生動(dòng),體現(xiàn)中華傳統(tǒng)文化底蘊(yùn)。”

在創(chuàng)作的過(guò)程中,學(xué)生能夠通過(guò)想象、創(chuàng)作和演繹感受文化價(jià)值的傳承與創(chuàng)新,從而更全面地理解和欣賞中華文化傳統(tǒng)。此外,參與創(chuàng)作和表演的過(guò)程也為學(xué)生提供了團(tuán)隊(duì)合作的機(jī)會(huì)。在小組合作的過(guò)程中,學(xué)生不僅需要共同探討中國(guó)傳統(tǒng)文化的主題,還需要相互協(xié)作、共同努力,以呈現(xiàn)最佳的創(chuàng)作成果。

四、制訂文化融合教學(xué)的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)

為準(zhǔn)確衡量中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化與英語(yǔ)教學(xué)融合的效果,教師要建立一套全面的評(píng)價(jià)體系,制訂文化融合教學(xué)的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。評(píng)價(jià)內(nèi)容應(yīng)該全面、系統(tǒng),觀察學(xué)生的自我反饋、參與度以及對(duì)文化活動(dòng)的興趣,不僅關(guān)注學(xué)生對(duì)文化知識(shí)的了解程度,更注重學(xué)生對(duì)文化的認(rèn)同感和情感投入。同時(shí),也要注重對(duì)學(xué)生英語(yǔ)綜合能力的考查和評(píng)價(jià),包括聽(tīng)、說(shuō)、讀、看、寫(xiě)各方面,特別應(yīng)注重學(xué)生如何將學(xué)到的語(yǔ)言技能應(yīng)用于理解和表達(dá)文化內(nèi)容的能力。評(píng)價(jià)內(nèi)容應(yīng)具體、操作性強(qiáng),能夠準(zhǔn)確地反映學(xué)生在英語(yǔ)學(xué)習(xí)和文化融合方面的實(shí)際水平。

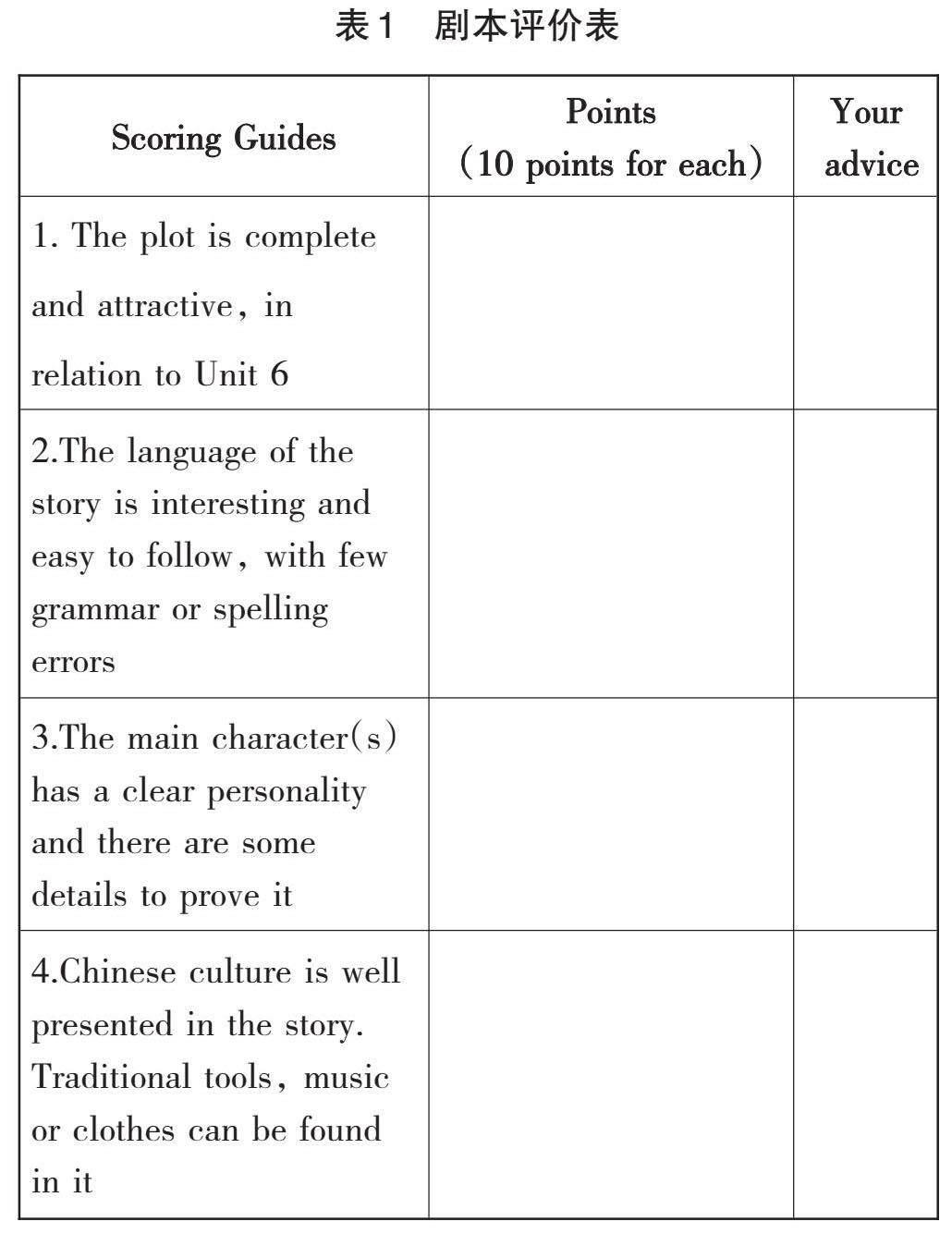

同樣以上述Unit 6 Integrated skills A部分的教學(xué)為例,在學(xué)生完成劇本創(chuàng)作后,師生共同設(shè)計(jì)了如下課本劇評(píng)價(jià)表(見(jiàn)表1)。

師生共同設(shè)計(jì)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn),有助于學(xué)生多角度、多維度搭建課本劇框架,完善課本劇細(xì)節(jié),高效完成課本劇創(chuàng)作。學(xué)生上交初稿后,教師在批改過(guò)程中應(yīng)著重圈出劇本中與中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化巧妙融合的設(shè)計(jì)亮點(diǎn),并作為優(yōu)秀范例呈現(xiàn)。隨后,在課堂上組織小組間展開(kāi)討論,并進(jìn)行小組互評(píng),提出建議。教師全程關(guān)注各組討論情況,并根據(jù)學(xué)生情況予以反饋和指導(dǎo)。

【參考文獻(xiàn)】

[1]陸海霞.CLIL理念下大學(xué)英語(yǔ)與母語(yǔ)文化融合教學(xué)探究[J].長(zhǎng)春工程學(xué)院學(xué)報(bào)(社會(huì)科學(xué)版),2021,22(2):129-132,137.

[2]范娟.中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化元素融入大學(xué)英語(yǔ)寫(xiě)作課堂的教學(xué)實(shí)踐研究[J].高教學(xué)刊,2024(10):106-110.