史地融合視角下的初中地理家國情懷內容挖掘及培養路徑探索

孫浩暢 戶清麗 韓旭

摘 要:家國情懷教育是立德樹人根本任務的落腳點,也是新時代社會發展的要求。地理與歷史學科融合具有豐富的理論背景與深厚的實踐基礎,在史地融合中培育家國情懷體現了學科的價值追求。本文立足家國情懷的內涵解讀,從時空綜合尺度挖掘初中地理、歷史知識與家國情懷的融合點,并從橫向、縱向維度提出相應的培養路徑,即通過提升課堂教學、利用校本課程、開展研學旅行橫向拓寬家國情懷培育渠道,縱向通過認知教育、情感內化、意志塑造和行為實踐縱向深化家國情懷育人價值。

關鍵詞:史地融合;初中地理;家國情懷;內容挖掘;培養路徑

中圖分類號:G633.55? ? ? ?文獻標識碼:A? ? ? ?文章編號:1005-5207(2024)07-0017-06

2014年,教育部發布《關于全面深化課程改革落實立德樹人根本任務的意見》,其中對“個人修養、社會關愛、家國情懷”的強調,標志著家國情懷培育在新時代立德樹人教育中的重要地位[1]。家國情懷作為中華優秀傳統文化的核心理念,不僅深刻塑造了中華民族的精神風貌,更在引導個體思想價值觀上發揮著舉足輕重的作用[2]。地理學科兼具自然科學與社會科學雙重屬性,其宏大視野和深厚底蘊為家國情懷教育提供了豐富的素材和廣闊的舞臺;而歷史學科的核心素養與課程目標價值取向則直接指向家國情懷。兩學科的滲透與交融,不僅有助于深化學生對家國情懷的理解,更能通過跨學科主題知識交流、討論、共享和互通,增強學科教學的協同性,促進學生的全面發展。

當前,多數學校在家國情懷培育上仍局限于單一學科,缺乏跨學科協同育人經驗。本文從跨學科學習視角出發,聚焦地理、歷史學科融合,通過深入挖掘二者交叉融合點進行知識的整合與創新,探討家國情懷培養的新路徑,激發學生的家國認同感和責任感。

一、史地融合下的家國情懷解讀

1.家國情懷的內涵

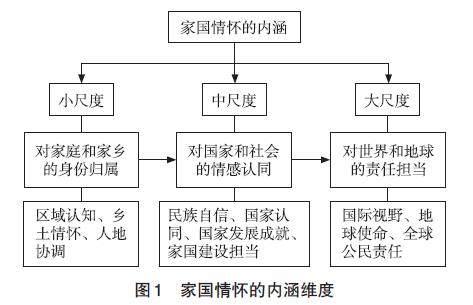

家國情懷作為中華民族血脈中不可磨滅的印記,其內核是個體對家園、祖國乃至整個地球的深沉依戀[3],彰顯著個體與群體之間緊密相連、休戚與共的關系。《孟子》中的“天下之本在國,國之本在家,家之本在身”,即是關于天下、國、家一體相連的明確表達。在中國獨特的文化語境中,家國情懷是一種由家庭到家鄉、由家鄉到國家、由國家進而到全球的社會價值邏輯,個人利益與國家利益相融合,衍生出“家國一體”“家國同構”等共同體意識[4](圖1)。

(1)對家庭和家鄉的身份歸屬

家國情懷是個體對其身份及周圍環境的濃厚歸屬感,表現為對家鄉故土的區域認知和內心深處強烈懷念、依戀的鄉土情懷。千百年延續的農耕文明是中華民族鄉土情結的文化根基,中國傳統文化尊重倫理秩序、重視孝悌仁愛,以地緣關系為基礎、血緣關系為紐帶,構成了傳統社會的倫理道德,在人地協調中強化了個體對鄉土的身份歸屬。

(2)對國家和社會的情感認同

家國情懷也是個體對國家和社會的強烈認同感,表現為對祖國深厚歷史文化底蘊的崇高敬仰與由衷贊譽,是民族自信的源泉和國家認同的集中體現。家國情懷培育過程中,個體不僅要深入了解基本國情與政策導向,更要洞察不同時代背景下國家發展的輝煌成就,由小家及大家,逐漸增強對國家的歸屬感與情感認同,進而強化對祖國的熱愛之情與家國建設的責任擔當。

(3)對世界和地球的責任擔當

家國情懷還是個體對世界和地球的堅定責任感,表現為“根植家國,放眼世界;以我為主,包容互鑒”的格局觀與國際視野[5]。在當今全球化不斷深化的背景下,家國情懷早已突破國界,融入全人類相互依存、合作共贏的新型國際關系中。其內涵在持續推進人類命運共同體建設、承擔地球使命與全球公民責任中,實現了豐富和超越。

2.史地融合與家國情懷的關系

18世紀60年代,德國哲學家伊曼努爾·康德提到“地理是歷史存續的基礎”“地理是靜態的歷史,歷史是變化的地理”[6]。地理和歷史學科各自以空間和時間為敘述主線,二者相互交織、相輔相成。地理學科致力于探索時空演變規律,具有綜合性和區域性[7];歷史學科則專注于挖掘過去時期的事件,呈現出廣泛的包容性和交叉性。在地理學科的探究中,不同空間范圍內的自然和人文環境變化離不開時序因素影響;歷史學科在研究不同時期的歷史事件時,地理因素同樣扮演重要角色。地理和歷史學科思維相互交融碰撞,不僅有助于深入理解人與自然、人與社會間的復雜關系,更能激發對家國情懷的深刻感悟。

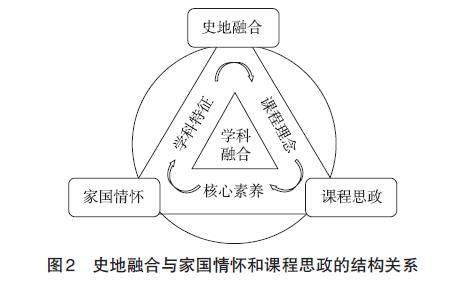

《義務教育地理課程標準(2022年版)》指出“設立跨學科主題學習活動,加強學科間相互關聯,帶動課程綜合化實施[8]”,歷史課標同樣倡導開展跨學科綜合實踐活動[9]。因此,史地融合具有豐富的理論背景和深厚的實踐基礎,在課程思政建設的引領下,順應新課改背景下課程標準的新要求,應不斷探索培養家國情懷的新路徑(圖2)。

從學科特性看,家國情懷深刻體現著地理學“區域性”特征,空間維度上可劃分為小、中、大三個尺度:小尺度聚焦于家庭和家鄉、中尺度擴展到民族與國家、大尺度則涉及全球性議題。歷史學科通過時間上歷史文化的傳承,幫助個體理解社會國家的根源、發展軌跡,強化家國認同感。史地融合幫助學生更加全面地理解家國的地理環境和歷史演變,通過地理位置、地形地貌等因素與歷史事件、文化發展的關聯,激發個體深厚的家國情懷。

從課程理念看,地理學科關注國土認知與區域發展、環境問題與可持續發展、地域差異與文化多樣性、地緣政治與全球視野等內容;歷史學科同樣在歷史傳承與文化認同、國家構建與社會責任、歷史人物與價值觀塑造、社會變遷與未來擔當方面發揮著獨特的育人功能。史地融合有助于拓展學生對家國的全面認知,形成更寬廣的家國情懷。

從核心素養看,地理課程引導學生探究人類活動與地理環境的相互關系,著重培養人地協調觀、綜合思維、區域認知和地理實踐力,旨在塑造學生熱愛祖國和保護地球家園的觀念和態度。而家國情懷作為歷史學科中最高層次的核心素養,是歷史價值觀教育的根本目標。因此,以培育家國情懷為指引,可以利用地理與歷史學科的交叉融合點實現知識的深度整合,為人才培養提供新的方向。

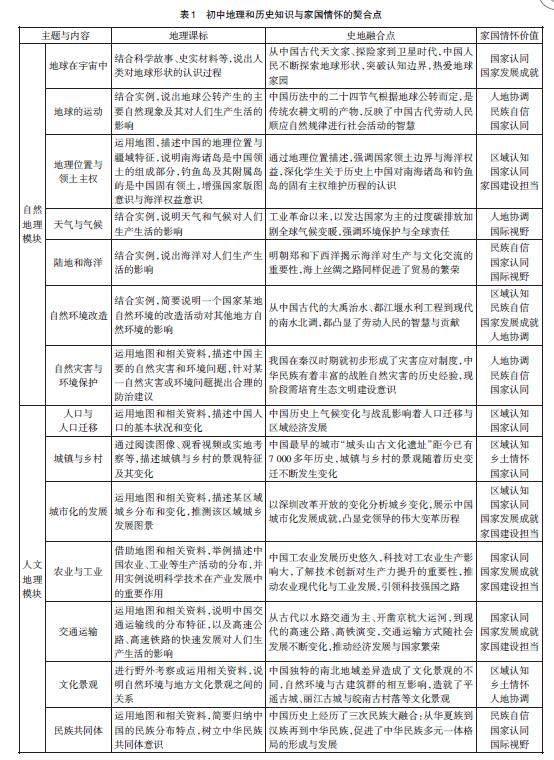

二、史地融合視角下家國情懷知識內容的挖掘

家國情懷空間尺度的寬廣由地理學科賦予,時間尺度的縱深由歷史學科衡量。采用內容分析法,以地理學“三分法”分科理論為基礎,對初中地理與歷史課程標準及教材內容中有關家國情懷素養的內容進行整理歸納,將初中地理課程內容劃分為自然地理模塊、人文地理模塊、區域地理模塊及其他四類主題[10]。同時對家國情懷的“基因”進行“解碼”,在內涵維度基礎上,將其分解為區域認知、鄉土情懷、人地協調、民族自信、國家認同、國家發展成就、家國建設擔當、國際視野、地球使命、全球公民責任[11]。將這四大主題的相關內容及其與家國情懷價值的契合點進行梳理和整理(表1)。

史地融合與家國情懷的契合點可從家國認知、家國情感、家國意志與家國行為四個維度進行分析[12]。認知層面上,通過教材正文、圖片展示以及活動探究等多種形式,巧妙將各時期的區域乃至全球知識融入教學,幫助學生構建區域認知、國家認同和國際視野;情感與意志層面上,利用國家取得的重大發展成就與歷史文化材料,激發學生民族自信、家國建設擔當等情感;行為層面上,可在地理+歷史跨學科主題學習中,以鄉土地理為切入點,深入探討并解決學生身邊的史地融合問題,培養其人地協調觀和社會責任感,樹立服務社會、建設國家的意識。

三、史地融合下家國情懷培養的路徑

家國情懷的培養不應停留在空洞的說教或抽象的理論上,而是需要融入具體生動的形式與內容;家國情懷的建構不能局限于教師的單向灌輸,而應建立在學生自主和教師引導雙向互動的基礎之上。落實史地融合的教育實踐,本文提出“橫”“縱”兩大維度全面培養初中學生的家國情懷。橫向上,著力拓寬“家國情懷”的培育渠道,使學生通過更多、更有效的教學內容與探究平臺深入理解家國觀念;縱向上,知、情、意、行“四維一體”同向發力,力求拓展和深化家國情懷的育人價值,引導學生在知、情、意、行合一的過程中,實現家國情懷從認知了解到情感認同進而行為實踐的轉化(圖3)。

1.橫向拓寬家國情懷的培育渠道

地理+歷史的跨學科主題學習是從更高層面對學科知識內涵與價值進行的反思與實踐。初中地理教師若要促進家國情懷培育,就要通過課堂教學、鄉土地理、研學旅行三種渠道展開探索,尋找史地融合下的教學合力路徑。

(1)改善課堂教學,滲透家國意識

地理與歷史教材里與家國情懷相關的知識內容分散于各年級和章節之中,教師必須深入挖掘教材,有效整合教學資源,確保學生能夠體驗到家國情懷的厚重與深遠。在地理課堂中融入歷史學科知識,教師應通過有效方法尋找學科內在關聯,促使學生實現深度學習。為了避免機械堆砌學科知識,可通過主題式教學、問題式教學等教學方法,創設相應的史地融合探究情境,利用生動有趣的師生互動方式協同教學,滲透家國情懷教育。

例如,以“絲綢之路的前世今生”為探究主題,采用角色扮演法,讓學生成為“絲綢之路”上的一名商販,創設真實情境模擬古代貿易過程,利用世界地圖學習絲綢之路途經的國家和地區,并對比古今交通運輸方式的變化與發展,探究東西方貿易往來與文化交流,激發民族自豪感,培養學生的愛國情懷。

(2)開發校本課程,激發鄉土情懷

在各種空間尺度中,家鄉的地理環境狀況和歷史文化與學生的生活最為緊密,鄉土地理是學生深入了解家鄉獨特風貌與悠久歷史文化的窗口。開發和實施史地融合的校本課程可彌補國家課程的不足,通過實地考察和探索,感受土地脈搏、體會家國情懷,由小家及大家,激發學生對家鄉的熱愛及建設祖國的熱情。

例如,開發史地融合校本課程“徽文化探究”,其目的是讓學生通過該門課程的學習,了解家鄉安徽的基本地理概況并熱愛家鄉的歷史文化。“徽風皖韻”中的徽派建筑體現了地理和歷史的交融,展示了古代勞動人民對地理環境的理解與應用,彰顯了歷史記憶和文化自信。徽商精神也是徽文化的重要組成部分,徽商以勤勞、務實、守信著稱,在商業活動中秉持誠信原則,注重社會責任,徽商精神代代相傳,激勵著人們對家鄉的熱愛與奉獻。

(3)推進研學旅行,實踐綜合育人

開展研學旅行活動對增強中小學生的革命傳統教育、愛國主義教育、國情教育等具有重要意義,已成為新課程改革下落實立德樹人根本任務的重要措施。史地融合下的研學旅行可利用博物館、古村落、文化遺址等具有地理、歷史文化特色的真實情境,將學科知識進行整合,把研學地點串聯為研學路線,設計探究性問題鏈,將研學資源向愛國課程資源轉變。

如陜西省延安市黃陵縣的黃帝陵是第一批全國重點文物保護單位,以“黃帝陵里憶始祖”為主題,組織學生進行研學旅行,參觀華夏始祖軒轅黃帝的陵園,了解黃土高原孕育華夏文明的條件,探究中華民族古代文明發源于黃河流域的地理原因。利用數字地圖與視頻,觀看黃土高原從林草茂盛到千溝萬壑再到生態恢復的歷史演變,并思考其背后的原因。感受華夏民族歷史文化底蘊與魅力,激發對祖國和民族的熱愛和責任感。

2.縱向深化家國情懷的育人價值

家國情懷可劃分為家國認知、家國情感、家國意志、家國行為四個維度,即“知情意行”。史地融合教育要將內化與外化、精神與行為相統一,以認知為基礎、情感為重點、意志為關鍵、行為為導向,共同推進家國情懷培育和構建。

(1)知國史、明國情,以認知教育為基礎

認知是人類對外部世界的認識、對知識信息處理的過程,是人類情感的基礎及行為的先導。通過深入歷史探源,學生可深刻理解家國淵源,樹立對國家歷史的認同感;而感知地理環境可為學生提供更加直觀生動的家國教育體驗,領悟地理因素對歷史發展的深遠影響。如在介紹古都西安時,學生不僅要能感受古城墻的雄偉與兵馬俑的震撼,更要通過古都的歷史變遷,理解地理環境對于政治、經濟、文化等多方面的影響。因此,教師要統籌利用好史地融合教育資源,健全愛國認知教育課程與教學體系,引導學生在知國史、明國情中奠基國家認同感、社會責任感和文化自信心。

(2)識民生、悟國理,以情感內化為重點

情感是人在接受外部刺激后產生的一種主觀、自覺且帶有感性的意識。是否具備健全深厚的家國情感,影響人們能否做出理性正面的愛國主義行為,并反作用于家國情懷教育的效果。在學習港澳臺與領土主權內容時,教師可以利用史地融合,讓學生了解港澳臺的地理位置,對比近代中國被列強瓜分領土的歷史和如今港澳臺發展的繁榮,深入感受家國發展的歷程與興衰更迭,培養其對國家的自豪感。這種融合模式不僅側重知識傳遞,更注重情感的培育,有利于激發學生對家國的深刻理解和獨特的情感認同。

(3)曉山河、強國志,以意志塑造為關鍵

意志是人積極主動確立目標,通過控制和調整自己的行為來克服困難、實現最終目的的心理過程。愛國作為一種深層次情感,可以讓人們從中激發出更加堅定的意志和理想。在學習農業與工業章節時,可以展示從古至今中國工農業發展的時間脈絡,引出科學技術對工農業生產的巨大作用,通過了解技術創新對生產力的提升,促使學生形成科技強國思想,激發建設家國的情感意志。家國情懷教育的關鍵,是要引導學生發揮人的主觀能動性,把愛國之情轉化為強國之志,把樸實的家國情感升華為戰勝困難、強國報國的動機信念,并做出相應的行為實踐。

(4)踐國策、報國行,以行為實踐為導向

行為是人有意識的活動,愛國情、強國志,最終要落實到報國行,家國情懷教育不能僅局限于知識層面,更要在行動上促進學生實踐報國。教師可以利用課堂討論、主題活動、專題調研等以學生為主體的教學方式,以史地融合為基礎,擬定家國發展的主題,讓學生積極參與并主動為國家發展建言獻策。如實地調研家鄉城市化發展現狀,鼓勵學生發揮自身特長、力所能及地參與到家國建設中來,在與祖國同行中了解國情民情,施展個人才華,化為報國的自覺行動。

參考文獻:

[1] 教育部關于全面深化課程改革落實立德樹人根本任務的意見[EB/OL].(2014-0408)[2024-01-31].http://www.moe.gov.cn/srcsite/A26/jcj_kcjcgh/201404/t20140408_167226.html.

[2] 徐藍.關于歷史學科核心素養的幾個問題[J].課程·教材·教法,2017,37(10):25-34.

[3] 張軍.共同體意識下的家國情懷論[J].倫理學研究,2019(3):113-119.

[4] 周劉波.家國情懷:歷史教育的價值旨歸及其實現路徑[J].教學與管理,2017(28):70-72.

[5] 陳杰,劉恭祥,陳焜.論地理課程“家國情懷”的內涵與培養[J].地理教學,2016(22):4-8.

[6] 林培英.課堂決策[M].北京:高等教育出版社,2004.

[7] 陳良豪,李秀蘋.歷史地理跨學科融合教學的探索與實踐[J].中學課程資源,2021,17(2):75-77.

[8] 中華人民共和國教育部.義務教育地理課程標準(2022年版)[M].北京:北京師范大學出版社,2022.

[9] 中華人民共和國教育部.義務教育歷史課程標準(2022年版)[M].北京:北京師范大學出版社,2022.

[10] 王浩.基于學科體系的初中地理課程內容標準分類[J].中學地理教學參考,2016(7):28-31.

[11] 胡穩輝,陶雅萌,余抒晗,等.學科社會價值視域下高中地理教學培養家國情懷素養探析[J].地理教育,2023(6):3-6,16.

[12] 趙志毅.家國情懷的結構及其教育路徑[J].課程·教材·教法,2019,39(12):96-102.