中華優秀傳統文化融入初中地理大概念單元教學的探究

段以雋 陸才穩

摘 要:初中地理課程是融入中華優秀傳統文化的重要載體。大概念能統整優秀傳統文化結構,單元教學能建構真實文化情境下的綜合學習系統,從而助力中華優秀傳統文化的理解和認同。本文以“興化垛田”為例,開展大概念單元教學助力中華優秀傳統文化融入初中地理課程的實踐,提出精選文化載體創建大概念單元教學情境、遵從課程標準確定單元教學目標及內容、依據學生認知設計進階任務及過程評價和注重情境轉換以文化理解強化課程育人等融入路徑。

關鍵詞:中華優秀傳統文化;初中地理;大概念;單元教學

中圖分類號:G633.55? ? ? ?文獻標識碼:A? ? ? ?文章編號:1005-5207(2024)07-0007-05

一、中華優秀傳統文化融入初中地理教學的必要性

1.培育中國學生發展核心素養的要求

《中國學生發展核心素養(2016年版)》提出“全面發展的人”應當具備文化基礎(人文底蘊、科學精神)、自主發展(學會學習、健康生活)、社會參與(責任擔當、實踐創新)三個方面的六大素養。學生應具備的素養既要適應個體終身發展,還要滿足社會發展需求;素養不僅重視關鍵能力,還重視價值觀念和必備品格,核心素養指標體系充分繼承了中華優秀傳統文化對思想品格、道德規范和價值取向的強調[1],突顯人才培養的中國特色。同時,核心素養體系蘊含著中華優秀傳統文化的傳播和弘揚,浸潤著振興中華的家國情懷、仁民愛物的社會風尚、天人合一的發展理念等具體素養表現。

2.中華優秀傳統文化進課程的要求

黨和國家日益重視中華優秀傳統文化的教育價值,通過系列政策文件推動中華優秀傳統文化傳承。教育部發布《中華優秀傳統文化進中小學課程教材指南》(以下簡稱《指南》),明確中華優秀傳統文化教育在中小學階段的內涵和邊界,明確“核心思想理念、中華人文精神、中華傳統美德”三大主題為教育內容,主要載體形式有“經典篇目、人文典故、基本常識、科技成就、藝術與特色技能、其他文化遺產”,從學段和學科方面細化了中華優秀傳統文化進課程、進教材的標準要求。

3.2022年版義務教育課程方案的要求

《義務教育課程方案(2022年版)》承擔著為黨育人、為國育才的新使命,是立德樹人的關鍵載體,承載著中國共產黨的政治使命,具有鮮明的意識形態屬性[2]。該方案對學習和弘揚中華優秀傳統文化做出明確要求:課程及教材要“體現中國和中華民族風格,體現黨和國家對教育的基本要求,體現國家和民族基本價值觀,體現人類文化知識累積和創新成果”,培養“有理想、有本領、有擔當”的學生。義務教育階段是學生思想形成的關鍵期,中華優秀傳統文化凝結著中華民族普遍認同的道德規范、思想品格和價值取向,為學生提供豐富且具備民族風格的思想認知;通過中華優秀傳統文化教育可增強學生民族文化自信和中國道路自信,堅定學生對社會主流價值和國家意志的認同,確立個人發展與國家、民族命運相協調的人生志向。

4.2022年版義務教育地理課標的要求

《義務教育地理課程標準(2022年版)》(以下簡稱“新課標”)指出,從課程性質來看,地理學聚焦人類活動與地理環境的關系。我國古人對地理環境探索與發現的成果、利用和改造地理環境的經驗和載體是中華優秀傳統文化的組成部分;我國復雜多樣的地理環境也是中華優秀傳統文化形成及發展的自然基礎。

從課程目標來看,初中地理課程圍繞“育人為本”培育學生核心素養。“天人合一”是中華優秀傳統文化的核心理念,強調人與自然和諧統一,與地理核心育人價值“人地協調觀”相一致,是地理學科對中華優秀傳統文化的傳承;中華優秀傳統文化的載體具有地域性、綜合性,區域認知和綜合思維為理解中華優秀傳統文化提供獨特的地理思維方式;“知行合一”是中華優秀傳統文化的哲學思想,闡明認識和實踐相輔相成,中華優秀傳統文化教育要從知識走向實踐,地理實踐力為相關實踐提供系統的能力和思想指導。

從課程內容來看,初中地理融合了與中華優秀傳統文化相關的素材、思想方法和情感價值,為理解和弘揚中華優秀傳統文化提供地理學科獨特視角。認知中國為理解中華優秀傳統文化提供國情基礎;傳統聚落、古代工程、文化遺址等呈現古人在“天人合一”理念下的成就與貢獻,為理解中華優秀傳統文化提供豐富事實材料;引導學生在解讀材料的過程中形成對中華優秀傳統文化的理性認識、情感認同和價值尊崇,凝聚愛國主義情感。

綜上所述,初中地理課程是開展中華優秀傳統文化教育的重要課程,兩者互相融合、相互促進,在世界多元文化沖擊的時代,共同筑牢學生文化自信的根基,豐富立德樹人的育人途徑,培養德智體美勞全面發展的中國特色社會主義的建設者和接班人。

二、初中地理借助大概念單元教學融入中華優秀傳統文化的適切性

1.大概念利于統整初中地理蘊含的中華優秀傳統文化認知結構

中華優秀傳統文化是中華民族歷史進程中形成的、有積極作用且不斷傳承發展、至今仍有重要價值的物質文化和精神文化的總和。例如,二十四節氣是我國先民長期觀察天體運行總結的規律,以古代儀器、詩詞諺語、風俗習慣等多種載體傳承,其內涵是地球公轉產生時節、氣候、物候變化,進而影響先民的生產生活。先民適應和利用規律所展現的智慧,核心是天人合一的思想,地理知識涉及地球公轉、天氣氣候、區域認知和農業生產等多個主題,由此可見,初中地理蘊含的中華優秀傳統文化載體形式多樣、內涵豐富,但系統性不足。

大概念具有統整性,把零散的中華優秀傳統文化按內在邏輯整合,選取地理大概念統領碎片化內容,建立層級認知結構,培養學生獲得關于中華優秀傳統文化的思維脈絡,形成可持續、可遷移的素養,達成對中華優秀傳統文化的理解和認同。例如,我國眾多的傳統農業文化遺產:云南紅河哈尼稻作梯田系統、浙江青田稻魚共生系統、新疆吐魯番坎兒井農業灌溉系統等,雖然所在區域特征和載體形式各不相同,但都展現了古人與區域地理環境相互作用的關系,提取“人地關系”大概念統領多而雜的傳統農業文化內容(表1),由淺入深地引導學生通過文獻、民俗等歸納區域地理環境,分析先民如何改造地理要素而產生區域農業文化,使學生系統地理解傳統農業文化中的人地關系智慧,在建構傳統農業文化的邏輯體系中認同中華優秀傳統文化的價值。

2.單元教學能夠促進初中地理蘊含的中華優秀傳統文化傳承落實

中華優秀傳統文化的有效傳承包括掌握知識、學習方法與技能和塑造情感態度與價值觀,是多維度的有機整體,以單片段、單課時的“蜻蜓點水”式融入中華優秀傳統文化,不利于發揮其培根鑄魂的育人功能。《指南》指出,基于中華優秀傳統文化與學科的內在聯系,結合學科具體主題、單元、模塊等,融入相應的中華優秀傳統文化內容和載體形式。單元教學是以學生為主體,多課時構成的綜合系統,通過設計進階性學習任務和過程性評價,達成中華優秀傳統文化的多維教學目標。

中華優秀傳統文化傳承的核心是文化自信,主要在于培養文化認同感,需要引導學生認同傳統文化蘊含的價值,堅定地認同自身歸屬于具有中華優秀傳統文化的群體,而初中階段學生以感性認知為主,需要搭建真實情境作為學生共情的橋梁。單元教學強調嵌入真實情境的深度學習[3],例如,以都江堰水利工程為情境設計單元教學(表2),通過對具體的文化載體進行分析和理解,引導學生由感性認知上升到地理思維,在學習任務中認可都江堰工程變害為利、促進人地和諧的價值,能在真實生活中積極運用人地協調的思想理念,筑牢文化自信的根基。

三、融入中華優秀傳統文化的初中地理大概念單元教學實施路徑

1.精選文化載體,創建大概念單元教學情境

與初中地理課程契合的中華優秀傳統文化豐富多樣,教師需要依據學生認知水平進行合理篩選和簡化:一看傳統文化載體是否貼近學生生活或被大眾所熟知;二看傳統文化載體蘊含的知識是否具有地理思維價值,如區域綜合分析、區域發展評價、綜合思維、因地制宜等思想;三看傳統文化載體是否在時間和空間向度具有積極意義,是否促進學生初步形成地理價值觀和文化自信。

初中地理的學科大概念有位置與分布、地理環境、人地關系、區域、空間差異與聯系[4],與初中地理契合的中華優秀傳統文化集中體現在古人探索自然與營造人文環境方面,這些內容一般直接或間接圍繞“人地關系”大概念展開;初中階段常見的傳統聚落、古代工程、文化遺址等傳統文化載體具有地域性,也可依據“區域”大概念設計。

例如,結合作者所在地區八年級學生學情,創建“湖蕩里的朵朵農田”單元情境,情境依托南方地區興化垛田農業文化遺產,興化地區因黃河奪淮入海成為洪水重災區,先民為應對水患和拓展耕地資源,在湖蕩沼澤之中堆土成垛,形成田水相依的垛田景觀,由此形成的耕作體系、生態系統和風俗習慣共同構成地域農耕文化。以“人地關系”大概念統領大單元,設計“農業文化是自然環境與人類相互作用并不斷協調的成果”為單元概念,將單元主情境分解為“洪水走廊”“壘土成田”兩個子情境,幫助學生結構化理解興化垛田農業文化。

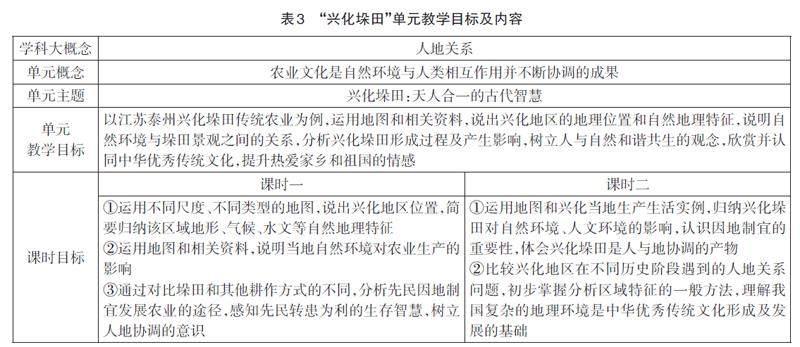

2.遵從課程標準,確定單元教學目標及內容

鑒于中華優秀傳統文化的內容特點以及學情基礎,教學目標設計可按照“地理課程目標—地理學段目標—單元教學目標—課時教學目標”的線索進行縱向銜接分析[5],既要有知識和技能的淺層目標,也要有情感維度具體可行的深層目標。

如興化垛田農業文化教學內容屬于新課標認知中國主題下的內容要求:“進行野外考察或運用相關資料,說明自然環境與地方文化景觀之間的關系”“進行野外考察并利用圖文資料,描述家鄉典型的自然與人文地理事物和現象,歸納家鄉地理環境的特點,舉例說明其形成過程及原因”。學生通過以往學習已具備一定地理核心素養,結合大概念體系設計教學目標及內容如表3所示,在了解興化垛田的過程中,欣賞和認同優秀的農業文化遺產,感悟先民協調農業生產與地理環境的智慧,增強文化自信。

3.依據學生認知,設計進階任務及過程評價

中華優秀傳統文化的深層理解需要經過思考、討論和解決問題實現,大概念單元教學也需要將核心概念分解成不同層級小概念,結合情境中的具體問題逐個突破,因此,要遵循學生認知水平設計進階性學習任務,在知識的重建中實現思維進階,在知識的意義中生成價值觀念。新課標強調過程性評價,注重將評價滲透到地理教學過程各環節,通過評價與實時診斷以增強教學效果。如以“人地關系”大概念統領單元,興化垛田傳統農業文化可分解成區域自然環境、地理環境影響人類生產、人類改造地理環境三個層層遞進的概念,結合情境設計進階性學習任務及過程性評價(表4)。

4.注重情境轉換,以文化理解強化課程育人

大概念單元教學幫助學生厘清中華優秀傳統文化中的地理概念、地理知識和地理思維之間的聯系,建構有層次的認知邏輯,并能在新情境中遷移運用,提升地理核心素養,理解和傳承中華優秀傳統文化。例如,南方地區地形復雜多樣,為了緩解人多地少的矛盾,先民還因地制宜創造了豐富的農業文化,如云南紅河哈尼梯田、江蘇啟東沙地圩田、浙江青田稻魚共生,設計撰寫調研報告的單元作業,學生小組合作,選擇一個農業文化案例,搜集整理資料并分析討論,將“人地關系”大概念遷移運用到新情境中,在新知識框架里重建時空中地理要素的相互影響過程,感知不同區域特征造就不同文化,認同中華優秀傳統農業文化中蘊含的人地協調價值觀對當下生態文明建設具有重要意義,內化學科思維和育人價值。

在中小學開展中華優秀傳統文化教育的現實需求下,初中地理課程引領學生初步認識我國古人在適應、利用和改造自然等方面的創舉,對理解天人合一思想、建立人地協調觀有重要價值。通過大概念單元教學方式設計中華優秀傳統文化融入初中地理教學,以大概念統領單元邏輯,用文化載體建構真實情境,促進學生對中華優秀傳統文化中思想和規律的自我重構,獲得深層理解和自主遷移,實現中華優秀傳統文化有效融入初中地理教學。

參考文獻:

[1] 林崇德.構建中國化的學生發展核心素養[J].北京師范大學學報(社會科學版),2017(1):66-73.

[2] 張志勇,張廣斌.義務教育課程改革的政策邏輯與生態構建——《義務教育課程方案和課程標準(2022年版)》解讀[J].中國教育學刊,2022(5):1-8.

[3] 龔倩,朱雪梅,陸麗云.基于地理大概念的大單元教學:深化初中地理課程改革的新實踐[J].地理教育,2022(8):3-7.

[4] 張素娟,李文勝.基于大概念的地理單元教學[J].中學地理教學參考,2021(11):27-31.

[5] 王家祚.基于大概念的單元教學目標設計——以“大氣”為例[J].地理教育,2021(5):8-11.

通信作者:陸才穩