梅山文化在高中地理教學中的應用

摘 要:在全球化時代,文化軟實力已經成為綜合國力的重要組成部分。國家越來越重視文化軟實力的提升和文化強國的建設,高考試題中有關地域文化知識的考查也逐年增加。將地域文化與學科教學融合符合當前教學改革的相關要求,加強優秀地域文化與地理教學的融合研究刻不容緩。以梅山文化為例,探究梅山文化融入高中地理教學的可行性,梳理出可融入教學的梅山文化內容,并對梅山文化與高中地理教學的融合原則進行探究,為梅山文化融入高中地理教學提供依據,以實現立德樹人的教學目標。

關鍵詞:梅山文化;高中地理;教學應用

基金項目:本文系婁底市教育科學“十四五”規劃課題“基于文化保護視角的梅山文化與高中地理教學融合探索”(課題立項號:LJK2023YB031)研究成果。

作者簡介:岳金成(1999—),男,湖南省新化縣第五中學。

曾雅玲(1995—),女,湖南省新化縣第五中學。

通信作者:謝永翔(1973—),男,湖南省新化縣第五中學。

《國家“十三五”時期文化發展改革規劃綱要》提出,迫切需要展示中華文化獨特魅力,增強國家文化軟實力,建設社會主義文化強國[1]。教育部印發的《中華優秀傳統文化進中小學課程教材指南》首次對中小學課程教材如何有效落實中華優秀傳統文化教育進行了系統謀劃[2]。2022年黨的二十大會議報告強調推進文化自信自強。《普通高中地理課程標準(2017年版2020年修訂)》也強調了要繼承和弘揚中華優秀傳統文化。地域文化是中華文化的重要組成部分,其與高中地理教學的融合是堅定文化自信的有效途徑。

新課程以立德樹人為根本任務,強調學生核心素養的培養,同時,高考中有關地域文化的試題占比逐年增加,故梅山文化與高中地理教學的融合勢在必行。促進地理教學與地域文化的有機結合,豐富高中地理教學資源,以梅山文化為紐帶,實現跨學科教學,不僅能提升學生的地理學科核心素養,還能發揮地理教學傳遞中華優秀傳統文化的功能,培養學生保護和傳承中華文化的意識。

一、梅山文化融入高中地理教學的可行性

(一)地理教學內容與梅山文化的契合性

地理學科與自然學科、社會學科聯系緊密,兼具自然性和人文性,因此高中地理知識具有明顯的綜合性特征[3]。高中地理教學內容涵蓋自然地理、人文地理等多個方面,而梅山文化也包含歷史、民俗、生態等多方面的內容,蘊含豐富的育人價值,是重要的地理課程資源。將梅山文化引入高中地理教學,可以豐富地理課程素材,激發學生的學習興趣,加深學生對地理知識的理解和掌握。例如,教師在講授旅游開發的知識時,可以結合梅山地區的旅游資源,如紫鵲界梯田、大熊山森林公園、新化五中文昌閣、羅盛教紀念館等,引導學生深入思考。

(二)教學方法與梅山文化的融合性

新時代背景下,高中地理教學注重核心素養的培養,地理實踐力越來越受到教育學界的重視。地理實踐活動是地理教學的重要補充,一方面,開展地理實踐活動能促進學生對知識的掌握,讓學生在活動中實現對知識的遷移應用,培養解決問題的能力;另一方面,地理實踐活動可以使學生獲得真實的文化體驗,在潛移默化中接受文化熏陶,是開展愛國主義教育、培養文化自信的有效途徑[4]。梅山文化可以為地理實踐活動提供更加豐富、有趣的教學素材和方法。在教學過程中,教師可以結合實際情況,積極開展調查梅山文化風土民情、梅山文化專題講座、學習梅山文化傳統手工藝、參觀傳統村落、游覽梅山民俗展覽館等實踐活動,使學生在活動中感受特色文化,遷移和應用知識。

(三)梅山文化對應教學資源的豐富性

梅山文化是根植于梅山地區的優秀文化,包含豐富的民俗、歷史、文化和自然資源等。梅山文化又可以細分為物質文化和非物質文化,物質文化如民族服飾、梅山特色飲食、梅山民居建筑、梅山工藝等,非物質文化如梅山武術、新化山歌、梅山儺戲、傳統節日等。同時,梅山地區還擁有眾多名優特產,如大熊山古樹紅茶、新化黃精、紫鵲界貢米、水車臘肉、獼猴桃等。這些特產不僅與梅山地區的自然地理特征(地理位置、地形地貌、氣候、土壤、水文等)息息相關,也體現了當地的人文地理特征,如歷史人文、社會發展水平、經濟發展形勢等。豐富的教育資源為梅山文化融入高中地理課程教學奠定了基礎[5]。

二、教材中可融入的梅山文化內容分析

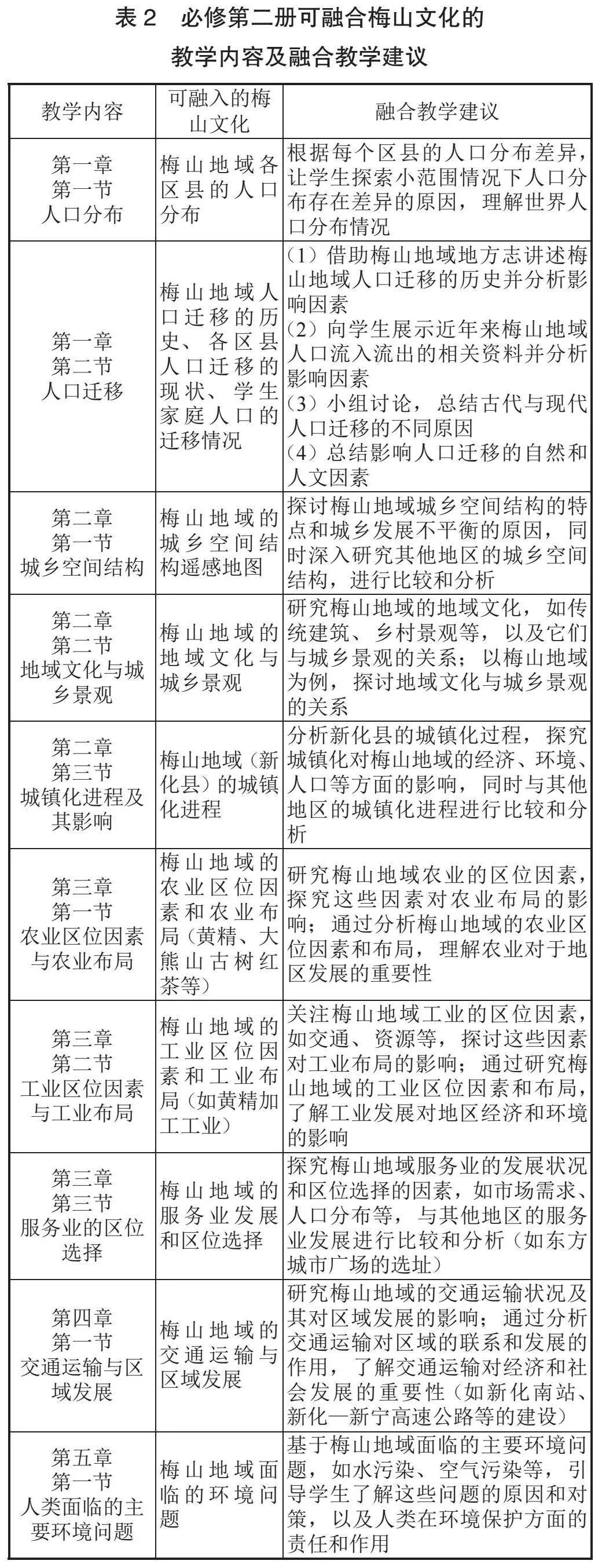

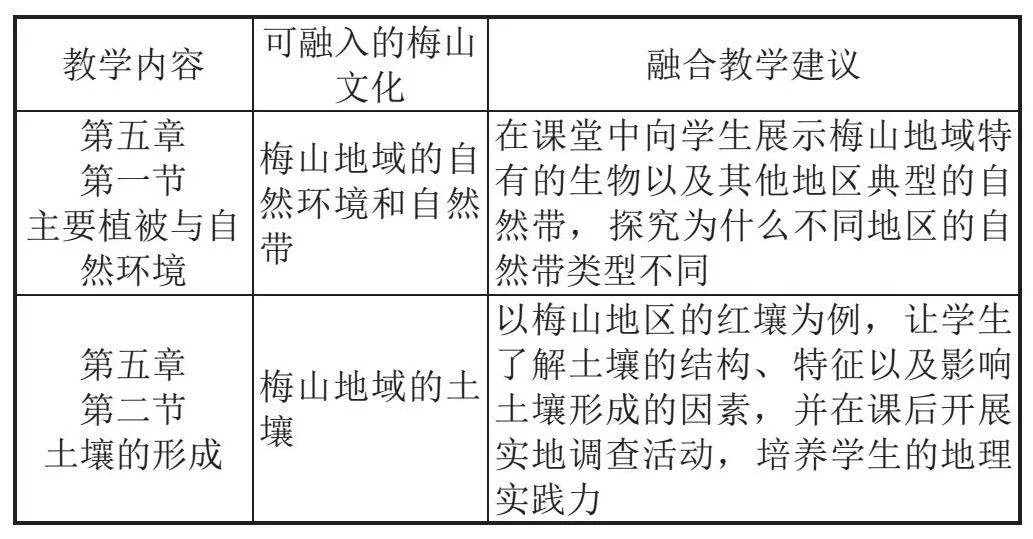

梳理了梅山文化與地理課程的聯系后,本文結合課標要求,分析湘教版高中《地理》必修第一冊和必修第二冊中可以融合梅山文化的教學內容,并提出融合建議,詳見表1和表2。

三、在高中地理教學中融入梅山文化的原則

(一)學科性原則

地理學是一門著重研究地球表層人與自然的相互影響與反饋作用的學科,對人地關系的認識素來是地理學的研究核心,也是地理學理論研究的一項長期任務,始終貫徹在地理學的各個發展階段[6]。因此,梅山文化在高中地理教學中的應用首先要遵循學科性原則,即梅山文化的融入要體現地理學科性質,著眼點要放在人類與地理環境關系與區域環境的聯系上[7]。同時,要考慮梅山文化與教材內容的契合度,立足于培養學生的區域認知能力、綜合思維、地理實踐力、人地協調觀等地理核心素養,明確以梅山文化開展教學要達到的教學目標,將梅山文化與地理要素緊密結合,充分發揮梅山文化的教育價值。

(二)生活化原則

學習生活中的地理是地理課程的基本理念之一[8]。梅山文化與高中地理教學的融合應遵循生活化原則,通過梅山文化展示教學內容在現實生活中的價值,加強生活經驗與理論知識的聯系,讓學生以積極的態度學習知識,在學習過程中理解和感受生活。只有遵循生活化原則,才能更好地貫徹“學習對生活有用的地理”這一教學理念,進一步提升梅山文化的融入效果。

(三)適度性原則

在梅山文化與高中地理教學融合的過程中,部分教師容易出現顧此失彼、本末倒置的情況。因此,梅山文化與高中地理教學的融合要遵循適度性原則,把握好融入尺度。一方面,要把握好教學過程中梅山文化融入的數量。數量過多,往往會拖慢教學進度,不利于教學目標的達成;數量過少,不利于學生對文化的深度理解。另一方面,要把握好融入的梅山文化內容的難度。內容過于復雜,會提高學生的知識理解難度,加重他們的學習負擔;內容過于簡單,可能會使課堂缺乏吸引力,使學生感到枯燥乏味。只有遵循適度性原則,才能高效完成教學任務,令課程教學事半功倍。

(四)實踐性原則

地理實踐力是高中生必備的地理學科核心素養之一,提高學生的地理實踐力成為現代地理教學的重要內容。課外實踐活動是提高地理實踐力的有效方式之一,教師應遵循實踐性原則,依據地理課程標準和地理教材,基于實際情況開展地理課外實踐活動[3],加深學生對梅山文化的理解,讓學生在學習地理知識的同時培養文化認同、文化自信,形成正確的情感、態度和價值觀。在實踐活動中,學生還能學會觀察和調查,提高獲取和處理地理信息的能力,進而提升地理實踐力。

四、總結

梅山文化作為中華優秀傳統文化,是重要的地理課程資源。無論是從梅山文化的豐富性、地理課程的綜合性,還是從教學方法與梅山文化的融合性來看,將梅山文化融入高中地理教學具有很高的可行性。梅山文化與高中地理教學的融合應遵循學科性、生活化、適度性和實踐性的原則,以充分發揮梅山文化的育人價值。

[參考文獻]

[1]《國家“十三五”時期文化發展改革規劃綱要》[N].人民日報,2017-05-08(1).

[2]吳艷玲.提升中華優秀傳統文化教育實效:《中華優秀傳統文化進中小學課程教材指南》解讀[J].基礎教育課程,2021(7):5-9.

[3]潘雯蕾.地域文化融入高中地理教學的策略研究[D].南寧:南寧師范大學,2023.

[4]任潔.中原文化融入初中地理教學的策略研究[D].鄭州:河南大學,2023.

[5]郭玲萍.易堂九子文化作為校本課程資源融入高中語文教學的策略研究[D].贛州:贛南師范大學,2021.

[6]吳傳鈞.論地理學的研究核心:人地關系地域系統[J].經濟地理,1991(3):1-6.

[7]趙麗平.巴蜀文化融入高中地理教學的策略研究[D].福州:福建師范大學,2018.

[8]任思衡.連云港地域文化與高中地理教學融合現狀及策略研究[D].南充:西華師范大學,2021.