大學生微閱讀行為調查

韓娟娟,李琳

摘 要:本文以2013年在上海大學的調查為基礎,重點考察了大學生的微閱讀行為,并輔以媒介系統依賴理論、使用與滿足理論進行分析。研究結果表明,受眾在信息爆炸的社會為尋求信息主動在各種零碎時間進行微閱讀,主要目的為尋求咨詢,最受歡迎的微閱讀內容是新聞信息類,其次是娛樂類。受眾對于微閱讀的滿意度超過七成,八成以上的受眾會主動尋求利己信息。

關鍵詞:微閱讀;使用與滿足;媒介系統依賴

中圖分類號:G645 文獻標識碼:A 文章編號:1672-8122(2014)01-0039-02

新技術的發展以及各種社交網站的出現,改變了網絡的生存化境,信息內容變得微觀化、多樣化、實效化,同時改變的還有人們的閱讀方式。微閱讀應運而生。信息化時代的人們需要接觸和掌握的信息越來越多,迫使人們用一種新的方式來鏈接新信息。對微閱讀的研究是有必要的,“微閱讀把握住了 Web 2.0 時代的‘自由、開放、共享的文化主題,使得細微服務、細小存在、分散個體的文化傳播登上了大雅之堂。[1]”對于微閱讀的研究,剖析現代人的媒介使用習慣,提高信息資源的利用率,發揮最大的媒介效果。由于微閱讀是伴隨著各種移動終端盛行而流行起來的,所以本文的研究對象是當代大學生。大學生大多是伴隨網絡成長的一代,也是各種新潮設備的使用者,更是未來社會的中堅力量。因此本文以大學生的微閱讀的調研內容為分析文本,從受眾的使用動機,閱讀內容,媒介滿意度等方面考察微閱讀作為一種特殊的媒介使用情況的媒介效果。

一、研究假設

“使用與滿足理論”認為受眾是基于需求主動使用傳播媒體。本研究通過分析受眾的使用動機與滿足程度來來探討受眾的閱讀行為。據此理論,受眾持續選用并接觸傳播媒介內容的行為,事實上是具有功利性與選擇性的。受眾對大眾媒介基于不同的使用動機、使用態度,而且從中獲得的滿足也有所不同。本文中的另一理論依據是“媒介系統依賴理論”——個人媒介系統依賴。本研究主要采用媒介依賴理論微觀的角度,試圖理解受眾對媒介的消費脈絡及成因。個人媒介系統依賴關系指出,個人的行為是目標導向的,而媒介提供資源幫助人達成目標。

二、使用與滿足以及媒介系統理論的整合及應用

使用與滿足的假設是:受眾使用媒介是具有目標導向的,其主要的目的是以媒介來滿足社會或心理上的需求。受眾使用行為是有意向的,且與本身的需求以及使用動機是有關聯性的。這與個人媒介系統依賴理論相似,人們建構不同的媒介系統依賴關系,以滿足目標背后的不同需求,受眾對媒介的依賴也是目標導向的。兩個理論都肯定了受眾的主動性以及理性。

由此可知,微閱讀的受眾是具有目標導向的,也就是說,這么受眾與其他媒介或活動相比較之后,認為微閱讀與自身的需求相結合,主動去閱讀。受眾在閱讀前的滿足需求因素若與其他在閱讀后所獲得滿足需求相符,即形成了受眾的主要閱讀動機,如此便會影響其閱讀行為。首先要了解受眾是基于何種動機或目標來利用媒介系統,在使用媒介的過程中是否獲得滿足以及所需要的咨詢及目標。當受眾對媒介的依賴程度越高時,會越注意媒介上的內容,并對媒介產生較高的情感及認同感。如果能了解到受眾對媒介的依賴關系的要點,即可以據此來設計更加吸引受眾的閱讀內容,更有效的引導受眾的閱讀行為。

基于理論的整合,本研究假設:

假設一:微閱讀的受眾的媒介使用動機、行為及滿足程度上具有明顯的差異性存在。

假設二:微閱讀的受眾使用后滿足程度賦予媒介訊息的注意力呈現顯著正相關。

三、研究結果

1.樣本總體構成分析

本次的調查對象為上海大學延長校區的大學生,總計47名。統計顯示,在這47名學生中,男性為31名,占總數的66%,女性為16名,占總數的34%。在總數中選擇網絡閱讀作為第一閱讀形式的人數為36人,占總人數的76.6%。在調查中,會使用手機閱讀的人數為66%。手機的作用遠遠超越了通訊的作用,已經成為人們粘合度最高的媒體。被調查的同學中,網齡超過4年以上的占總人數的85.1%,表明大多數人都會而且經常使用網絡,對于網絡的依賴程度較深,從一個側面也說明他們對于隨時入網的需求要比不經常使用網絡的人要高。同時也符合大多數人選擇網絡閱讀這一選項的現象。

2.微閱讀行為的動機分析

微閱讀作為一種新興的閱讀形式,成功的利用了受眾的零碎時間。27.7%的受眾持續進行微閱讀半年,23.4%的受眾進行微閱讀的狀態在半年和一年之間,25.5%的保持微閱讀的時間在一年至兩年之間,保持微閱讀行為兩年以上的受眾在23.4%。數據表明微閱讀作為一種特殊的媒介使用行為,一直在持續的產生影響,越來越多的人加入微閱讀的行列,而且這種增長是平緩的。既然是“微”閱讀,那么每次的閱讀時間必然是短暫的,87.2%的受眾的閱讀時間在30分鐘以內。 27.7%的受眾會選擇微閱讀來打發等人、等車的時間,44.4%的受眾臨睡覺前也會再來10分鐘的閱讀時間,進行每一天的最后一次閱讀。8.5%的受眾在外出無法用電腦上網的時候,也會選擇用手機或者其他移動終端聯網進行微閱讀,保持信息更新的速度。23.4%的受眾會因為需要獲知最新消息選擇微閱讀。微閱讀的受眾是基于不同的自身需求,主動通過一些媒介獲取自己所需的咨詢信息,保持自己與社會與其他人的緊密聯系的狀態。不過總體上受眾進行微閱讀的時候對于外在環境要求不高,36.2%的人都沒有留心環境的情況。這更表明受眾進行微閱讀是基于一種內在的需求,而不是情境需求。

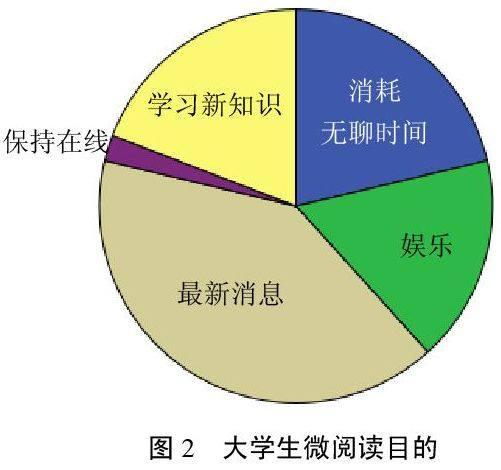

3.微閱讀內容分析

新聞消息類的信息是受眾最為喜歡閱讀的內容,占閱讀內容中的比例為56%。其次是娛樂消遣類的信息,僅次于新聞信息類,占31.3%.。知識類信息排在第三位,占6.4%,專業知識類信息和文學類的信息分別占4.3%和2.1%(如圖1所示)。受眾對于零碎時間使用媒介的需求歸根到底還是對于外界訊息的需求。

圖1 大學生微閱讀內容類型

圖文結合的內容方式是受眾最喜愛的方式。在被調查的受眾中,59.6%的受眾都選擇了圖文結合的方式是自己最喜愛的內容方式。其次是文字類內容,占21.3%。圖片類的內容也受到10.6%的受眾喜歡,視頻類的內容受到8.5%的受眾喜歡。概因“微閱讀”的時間較短,如上文分析大多是30分鐘以下,視頻的連續性差,視頻類的內容會受到時間限制。

非線性的內容傳播方式。隨著傳媒科技的發展,傳者不再牢牢把握傳播主體地位。傳者與受傳者之間的良性循環的互動已經現代傳媒運動的時代特征。在受調查的受眾中,87.2%的受眾都會參與傳播內容的制作。受眾不僅是瀏覽者、觀看者,而是參與者。分享功能也是網絡化功能之一,61.7%的受眾會通過網絡鏈接等方式將內容傳送給他人。受眾在微閱讀時也會與其他使用者進行互動,14.9%的受眾會經常參與互動活動,比如回復微博,編輯評論,寫微小說等。63.8%的受眾偶爾會參與與其他使用者的互動。意味著78.7%的受眾在微閱讀時是參與了互動的。隨著互動人群的擴大,話題的多樣化,受眾的互動已經從“焦點互動”拓展為環狀的互動結構。人類社會是作為一個交流共同體而發展的[2],但隨著傳播科技日益的進步,人類的交流也越來越依靠先進的技術手段。如吉登斯所說,“時空分離”已經成為現代生活形態的一個重要特質,即人類生活已經打破了時間和空間所造成的束縛[3],在場與否已不成為社會互動展開的必要條件。

4.微閱讀行為的滿意度分析

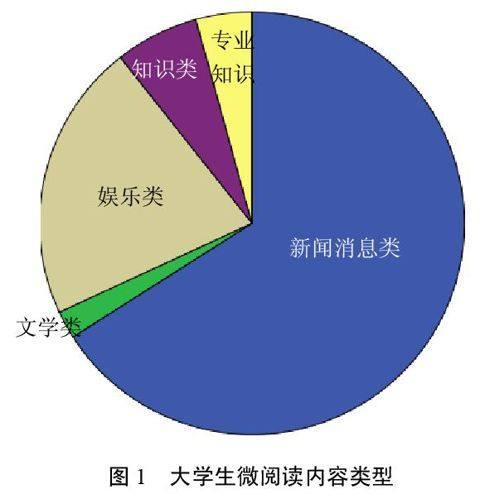

受眾的對于媒介使用效果是否滿意,先分析受眾使用媒介的的目的然后再對比受眾是否達到預期效果。受眾進行微閱讀是基于自身的需求,40.4%的受眾是因為需要獲知最新的信息,21.3%的受眾用微閱讀來打發無聊的時間,17%的受眾則希望通過短暫的閱讀方式自己,娛樂一下,19.1%的受眾希望能夠獲取一些新知識。83%的受眾都是認可微閱讀的使用效果,這種片斷式的媒介使用也逐漸成為滿足日常信息供應的,形成一種新的媒介使用體驗(如圖2所示)。

圖2 大學生微閱讀目的

在閱讀過程中,是否主動尋求利己信息也是衡量一個受眾是否對這種媒介具有依賴感和信任感的重要評標準。85.1%的微閱讀的受眾會在閱讀時主動尋找利己的信息,比如個人愛好攝影,就積極的去尋找關于攝影的微博;想學韓語的受眾可以通過網絡尋找各種語言學習團體。

受眾因自身對外在信息的需要進行微閱讀,以滿足自身的社會或心理需求。同時受眾的微閱讀行為也是理性的,為了自身的興趣利益和使用動機,并能夠清晰的表達出來。調查結果也表明當受眾對媒介的的需求越大,對媒介的情感認同也就越高,同對媒介的關注度也就越多。在調查中,所顯示受眾進行微閱讀的第一需要是新聞信息類消息,證偽了大眾關于受眾進行微閱讀是為了娛樂的觀點。正如李普曼所說,“他生活在一個既看不見、又不理解,還不能掌握的世界中”,他即指受眾。媒介聯系了“身外的世界”,建構了“腦海中的圖景”。隨著世界的更新加快,人的生活節奏也會越來越快,人們可能沒有辦法安靜的坐下來獲取媒介信息,而通過微閱讀這種片斷式的媒介使用方式來獲取信息將成為一種常態。

參考文獻:

[1] 白曉旭,李玉斌.促進大學生微閱讀行為的策略研究[J].中小學電教,2012(7).

[2] 庫利.人類本質與社會秩序[M].北京:華夏出版社,1999.

[3] Giddens Anthony,The Consequences of Modernitu, Cambridge Polity,1990