提升盲生解決數(shù)學(xué)應(yīng)用題能力的策略探究

金萍萍

摘要:數(shù)學(xué)應(yīng)用題是數(shù)學(xué)教學(xué)的重點(diǎn)之一,也是教學(xué)的難點(diǎn)。根據(jù)盲生學(xué)習(xí)應(yīng)用題的現(xiàn)狀進(jìn)行的調(diào)查顯示,對(duì)于盲生來說更是難上加難。針對(duì)現(xiàn)狀,圍繞“如何提升盲生解決應(yīng)用題的能力”這個(gè)目標(biāo),結(jié)合教學(xué)實(shí)踐中的相關(guān)案例,從“教具展示”“情境演示”“傾聽練習(xí)”等策略進(jìn)行引導(dǎo),尋求提高學(xué)生解決應(yīng)用問題能力的途徑與方法。

關(guān)鍵詞:盲生 數(shù)學(xué)應(yīng)用題 解決能力

《數(shù)學(xué)課程標(biāo)準(zhǔn)》(2011版)指出:“數(shù)學(xué)能夠幫助人們處理數(shù)據(jù)、進(jìn)行計(jì)算、推理和證明,數(shù)學(xué)模型可以有效地描述自然現(xiàn)象和社會(huì)現(xiàn)象。”數(shù)學(xué)應(yīng)用題需要用不同的數(shù)學(xué)知識(shí)把實(shí)際生活和純知識(shí)聯(lián)系起來,從而使學(xué)生既感受數(shù)學(xué)與生活的聯(lián)系,又培養(yǎng)學(xué)生用所學(xué)的數(shù)學(xué)知識(shí)解決實(shí)際問題的能力。然而我們的學(xué)生對(duì)應(yīng)用題的學(xué)習(xí)感到困難,對(duì)應(yīng)用題有一種恐懼感,甚至有部分學(xué)生提到“應(yīng)用題”大腦就會(huì)“屏蔽”。尤其是對(duì)于盲學(xué)生,更是困難重重。因此,聚焦研究盲生的數(shù)學(xué)應(yīng)用題學(xué)習(xí),提出應(yīng)對(duì)教學(xué)策略,成為盲生數(shù)學(xué)教學(xué)的一個(gè)重要問題。

一、盲生數(shù)學(xué)應(yīng)用問題學(xué)習(xí)能力差的現(xiàn)狀

為了更好地突破盲生數(shù)學(xué)應(yīng)用題的教學(xué)難點(diǎn),有必要全面認(rèn)識(shí)盲生數(shù)學(xué)應(yīng)用題學(xué)習(xí)的困惑和特征,為此,我首先對(duì)盲生的數(shù)學(xué)應(yīng)用題現(xiàn)象和原因從以下幾個(gè)方面做了調(diào)查分析。

(一)盲生對(duì)數(shù)學(xué)應(yīng)用題學(xué)習(xí)能力水平透視

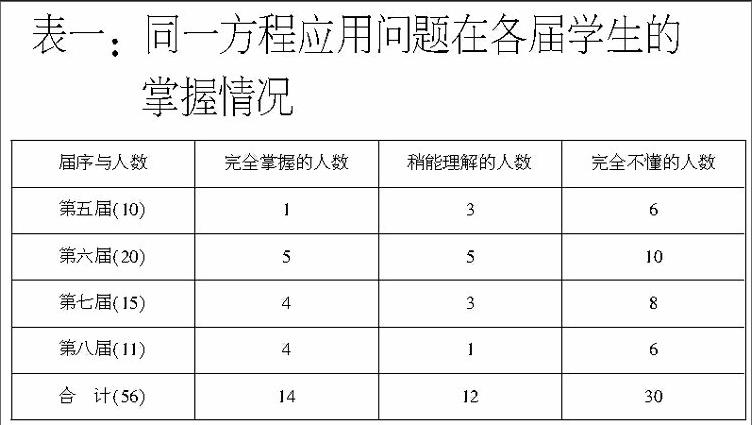

學(xué)生掌握應(yīng)用題的程度比較差:同一種題型,經(jīng)過“新課分析,作業(yè)點(diǎn)評(píng),單元回顧”等過程,但最終能掌握的卻沒幾個(gè)人。我設(shè)計(jì)了這樣一個(gè)方程應(yīng)用的基本問題,我任教的各屆初中數(shù)學(xué)學(xué)習(xí)的學(xué)生在規(guī)定時(shí)間內(nèi)作答。

A、B兩村相距5公里,小明從A村走向B村,小芳從B村走向A村,他們同時(shí)出發(fā),相向而行,小明的速度是每小時(shí)4公里,小芳的速度是每小時(shí)3公里,問經(jīng)過多少時(shí)間,他們兩人相遇?

學(xué)生掌握情況統(tǒng)計(jì)如下:

表一:同一方程應(yīng)用問題在各屆學(xué)生的 掌握情況

統(tǒng)計(jì)表明:四屆學(xué)生完全掌握占25.0%, 稍能理解占21.4%,完全不懂占53.6%。由此可見,學(xué)生對(duì)于應(yīng)用題的現(xiàn)狀,其學(xué)習(xí)效果是不容樂觀的。雖與普通學(xué)生對(duì)比沒有可比性,但就盲生學(xué)習(xí)材料這個(gè)視角看,加強(qiáng)對(duì)數(shù)學(xué)應(yīng)用題的學(xué)習(xí)研究,誠(chéng)然是盲校數(shù)學(xué)教師值得關(guān)注的問題。

(二)盲生數(shù)學(xué)應(yīng)用題學(xué)習(xí)能力薄弱的因素分析

1.盲生的學(xué)習(xí)和生活經(jīng)驗(yàn)積累貧乏。因?yàn)橐暳φ系K,盲生本身的學(xué)習(xí)經(jīng)驗(yàn)和生活經(jīng)驗(yàn)不足,具體的形象缺乏。從而使盲生的閱讀和語言能力相對(duì)比較弱,從而影響了對(duì)題目本質(zhì)的理解,給解題造成困難。比如,“每小時(shí)行駛60千米”,盲生往往會(huì)理解為“路程是60千米”;再比如,“相向而行”,盲生往往會(huì)理解為“向同一個(gè)方向而行”等等。盲生對(duì)形體概念沒有完整的印象,他們頭腦中形成的形體與實(shí)際的事物存在很大的差異。比如,教師說“山很大”,學(xué)生就會(huì)問:“那需要幾個(gè)人才能將山圍起來呀。”然而現(xiàn)在的應(yīng)用題涉及的數(shù)學(xué)知識(shí)并不深?yuàn)W,也不復(fù)雜,無需特殊的解題技巧,但涉及的背景材料十分廣泛,涉及社會(huì)生產(chǎn)、生活的方方面面,這些都造成盲生的思維受阻。

2.盲生的問題分析和抽象能力薄弱。盲生對(duì)一些詞語的感覺和理解力不夠,不能把詞語和實(shí)際聯(lián)系起來,絕大部分盲生遇到文字比較長(zhǎng)的應(yīng)用題不知道怎樣去分析,去尋找題中的數(shù)量關(guān)系,更不知道怎樣把實(shí)際問題轉(zhuǎn)化成一個(gè)數(shù)學(xué)問題,建立數(shù)學(xué)模型。針對(duì)所教的班級(jí)我進(jìn)行了記錄和分析,發(fā)現(xiàn)遇到新類型的應(yīng)用題(教師沒有講過)時(shí),能夠獨(dú)立完成的學(xué)生寥寥無幾。

如在教學(xué)中,下列一個(gè)材料讓學(xué)生獨(dú)立完成:應(yīng)用題“某車間有28名工人生產(chǎn)螺栓和螺母,每人每小時(shí)平均能生產(chǎn)螺栓12個(gè)或螺母18個(gè),應(yīng)如何分配生產(chǎn)螺栓和螺母的工人,才能使螺栓和螺母正好配套(一個(gè)螺栓配兩個(gè)螺母)”。

表二:同一方程應(yīng)用問題各屆學(xué)生的分析能力和抽象能力情況

統(tǒng)計(jì)表明:完全能解答的人數(shù)約占16.1%,能講出題意的約占17.8%,沒有頭緒的約占67.8%。如此薄弱的思維水平,是盲生學(xué)習(xí)應(yīng)用題的最核心障礙。

3.盲生對(duì)學(xué)習(xí)數(shù)學(xué)應(yīng)用題的價(jià)值喪失。盲生往往很現(xiàn)實(shí),他們認(rèn)為學(xué)習(xí)的東西必須對(duì)今后直接有用。有些學(xué)生甚至就這樣問教師:“老師,我們將來用不到應(yīng)用題的,能不能不學(xué)啊?”認(rèn)為面對(duì)的升學(xué)、工作主要是推拿,初中數(shù)學(xué)尤其應(yīng)用題對(duì)其將來的作用不大。又由于盲校的教材相對(duì)比較陳舊,加上教師在教學(xué)過程中往往重課本、輕生活,注重知識(shí)的傳授和解題,不太重視實(shí)踐性生活的開展和教學(xué),學(xué)生體驗(yàn)不到數(shù)學(xué)的生活性,更沒有體驗(yàn)到數(shù)學(xué)內(nèi)涵的思維魅力和數(shù)學(xué)思考、問題解決對(duì)人的發(fā)展的重要性;因而盲生在學(xué)習(xí)應(yīng)用題方面很難體驗(yàn)到成功的喜悅。學(xué)習(xí)應(yīng)用題的自信和認(rèn)識(shí)不足等原因,造成學(xué)生為了學(xué)習(xí)數(shù)學(xué)而學(xué)習(xí)數(shù)學(xué),學(xué)習(xí)數(shù)學(xué)的情感態(tài)度自然喪失,大部分學(xué)生碰到應(yīng)用題就把它扔在一邊,也就成為事實(shí)了。

三、提升盲生解決應(yīng)用題能力的有效策略

如何改變盲生學(xué)習(xí)應(yīng)用題的現(xiàn)狀,激發(fā)盲生學(xué)習(xí)應(yīng)用題的興趣,幫助盲生樹立“建模”思想。

(一)教具展示,激發(fā)學(xué)生的學(xué)習(xí)興趣

興趣是動(dòng)力的源泉,要獲得持久不衰的學(xué)習(xí)數(shù)學(xué)的動(dòng)力,就要激發(fā)學(xué)生的數(shù)學(xué)興趣。學(xué)生對(duì)應(yīng)用題失去興趣的一個(gè)重要原因是對(duì)應(yīng)用題中所表示的實(shí)物或抽象概念不理解,造成閱讀的障礙,從而降低了解題的興趣。因此,幫助學(xué)生了解題中的抽象概念,掃除閱讀障礙就顯得比較重要了。

1.實(shí)物展示,把抽象的事物實(shí)物化。盲生在閱讀理解應(yīng)用題時(shí),有部分原因是對(duì)應(yīng)用題中某些實(shí)物不理解,不知道是什么東西,從而造成了對(duì)閱讀的障礙。

例如,應(yīng)用題“某車間有28名工人生產(chǎn)螺栓和螺母,每人每小時(shí)平均能生產(chǎn)螺栓12個(gè)或螺母18個(gè),應(yīng)如何分配生產(chǎn)螺栓和螺母的工人,才能使螺栓和螺母正好配套(一個(gè)螺栓配兩個(gè)螺母)”。學(xué)生不知道“螺栓、螺母”是什么東西,更不知道是1:2的配套。所以在教學(xué)時(shí),先讓學(xué)生觸摸實(shí)物教具“螺栓、螺母”,然后演示“一個(gè)螺栓的兩頭擰上兩個(gè)螺母這樣就能起固定作用”。

2.模型展示,把抽象的概念具體化。情境中有些設(shè)計(jì)的抽象概念不能用實(shí)物替代出來,用模型把概念具體化,可以幫助學(xué)生了解抽象概念。

例如,應(yīng)用題“為了搞好水利建設(shè),某村計(jì)劃修建一條長(zhǎng)800米,橫斷面是等腰梯形的水渠。設(shè)計(jì)橫斷面面積為1.6平方米,渠深1米,水渠的上口寬比渠底多0.8米,求水渠上口寬和渠底寬”。學(xué)生對(duì)“橫斷面、水渠”等概念不理解,又不能用實(shí)物來演示。因此,制作教具“橫斷面是等腰梯形的水渠”幫助學(xué)生解決難題。

(二)情境演示,加深學(xué)生的體驗(yàn)?zāi)芰?/p>

學(xué)生接觸到的應(yīng)用題有行程問題、工程問題、調(diào)配問題、百分含量問題、形積變化問題、利潤(rùn)問題、和倍差問題等,不管是哪類應(yīng)用題都是以實(shí)際生活作為背景。因此,解決問題前要理解應(yīng)用題所描述的過程。情境演示是指運(yùn)用一定的工具和手段把應(yīng)用題所描述的情境演繹出來,從而理解應(yīng)用題所描述的是怎樣一件事。

1.雙手演示,提高學(xué)生對(duì)情境的理解能力。用自己的雙手把應(yīng)用題的情境簡(jiǎn)捷地表演出來,主要針對(duì)形成問題的應(yīng)用題。

例如,應(yīng)用題“甲、乙兩人從相距為180千米的A、B兩地出發(fā),甲騎自行車,乙騎摩托車,沿同一條路線相向勻速行駛。已知甲的速度為15千米/時(shí),乙的速度為45千米/時(shí)。如果甲先行駛1小時(shí)后乙才出發(fā),問甲再行駛多少時(shí)間與乙相遇?”,我要求學(xué)生用手把行駛的過程演繹出來:(1)左手代表甲,右手代表乙,桌子的左邊緣表示A地,桌子的右邊緣表示B地;(2)左手從桌子的左邊緣向右移動(dòng)一小段;(3)左右兩手再一起移動(dòng),左手向右移動(dòng),右手向左移動(dòng)。通過這樣的演示,學(xué)生體驗(yàn)了這個(gè)行程問題應(yīng)用題描述的是怎樣一個(gè)過程,理清了過程的順序,為解決問題打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

用自己的雙手表演,學(xué)生比較直觀地、清楚地理解了應(yīng)用題講述的生活情境。這樣不僅讓學(xué)生對(duì)這樣的情境進(jìn)行體驗(yàn),還理解了題意,為解決問題提供了幫助。

2.實(shí)驗(yàn)演示。對(duì)于部分應(yīng)用題,學(xué)生只要簡(jiǎn)單地感受體驗(yàn)就能理解應(yīng)用題所描述的生活情境,但是有些應(yīng)用題僅僅只有體驗(yàn)卻解決不了問題。

例如,在新人教版七年級(jí)上數(shù)學(xué)中有關(guān)于“順?biāo)嫠叫小钡膽?yīng)用題,學(xué)生能明白順?biāo)p松些、逆水吃力些,但不明白其與速度的關(guān)系。讓學(xué)生體驗(yàn)“順風(fēng)逆風(fēng)”:(1)在一個(gè)晴朗沒有一絲風(fēng)的日子,我給學(xué)生進(jìn)行了百米測(cè)試,并記錄了成績(jī)1;(2)又找了個(gè)有風(fēng)的日子,進(jìn)行百米測(cè)試。先給學(xué)生進(jìn)行逆風(fēng)百米測(cè)試,并記錄了成績(jī)2;休息二十分鐘后,進(jìn)行順風(fēng)百米測(cè)試,并記錄了成績(jī)3;(3)對(duì)三次成績(jī)進(jìn)行比較。比較時(shí)把感受和成績(jī)進(jìn)行對(duì)應(yīng)。

此時(shí),學(xué)生才發(fā)現(xiàn):在三個(gè)不同的階段,自己的百米成績(jī)是不一樣的,三次所用的時(shí)間從少到多依次為順風(fēng)、沒風(fēng)、逆風(fēng)。學(xué)生一下子明白了順風(fēng)速度、逆風(fēng)速度、自己速度(沒有風(fēng)的速度)、風(fēng)的速度的關(guān)系。遷移到船在水中航行的過程與我們跑步一樣,所以,順?biāo)乃俣?船的速度+水的速度;逆水的速度=船的速度—水的速度。

親身體驗(yàn)后,學(xué)生從實(shí)驗(yàn)的數(shù)據(jù)中直接得出了“順?biāo)乃俣?船的速度+水的速度;逆水的速度=船的速度—水的速度”這個(gè)結(jié)論。

(三)傾聽練習(xí),提高學(xué)生的分析能力

1.抑揚(yáng)頓挫,聽出題意。在學(xué)習(xí)應(yīng)用題時(shí),如果教師只是強(qiáng)調(diào)“我們要抓住題目的意思,提煉出題中的重要語句”,學(xué)生還是會(huì)感覺比較茫然。通過教師“抑揚(yáng)頓挫”地讀題,學(xué)生能直接地得出題意。

例如,應(yīng)用題“某校辦工廠生產(chǎn)某種產(chǎn)品,今年產(chǎn)量為200件,計(jì)劃通過改革技術(shù),使今后兩年的產(chǎn)量都比前一年增長(zhǎng)相同的百分?jǐn)?shù)。這樣,三年(包括今年)的總產(chǎn)量將達(dá)到1400件,求這個(gè)百分?jǐn)?shù)。”教師對(duì)加粗的這些字詞閱讀時(shí)提高了音量,學(xué)生一聽就明白這些詞是關(guān)鍵詞,并比較容易地得出了題目的意思。

通過不同音量、不同語氣的讀題,比較容易地讓學(xué)生聽明白“題中怎樣的詞是重點(diǎn)的詞”,學(xué)生比較直接地明白自己在分析題時(shí),該注意怎樣的詞,直觀地掌握“抓關(guān)鍵詞”的方法。

2.語言技巧,聽出方法。在分析應(yīng)用題時(shí),告訴學(xué)生“第一步,第二步,第三步……”的分析步驟,學(xué)生會(huì)聽得“云里霧里”,講解再多的題,學(xué)生還是變成“漿糊”。運(yùn)用一些語言技巧,讓學(xué)生聽出方法,反而更直接。

(1)詞語前置,聽出分析關(guān)鍵。例如,應(yīng)用題“甲每天生產(chǎn)某種零件80個(gè),甲生產(chǎn)3天后,乙也加入了生產(chǎn)同一種零件,再經(jīng)過5天,兩人共生產(chǎn)這種零件940個(gè)。問乙每天生產(chǎn)這種零件多少個(gè)?”分析:在工作效率上,甲乙兩人有怎樣的關(guān)系;在工作時(shí)間上,甲乙兩人有怎樣的關(guān)系;在工作總量上,甲乙兩人有怎樣的關(guān)系?重點(diǎn)詞語前置,學(xué)生聽出“工作效率、工作時(shí)間、工作總量”是分析工程問題應(yīng)用題的關(guān)鍵所在。

把重點(diǎn)的字詞放在句首,學(xué)生清楚地聽明白分析的方法,聽懂分析的關(guān)鍵之處,比說教來得更直接,更清楚,更有效。

(2)形象比喻,聽出分析步驟。例如,應(yīng)用題“為了使貧困學(xué)生能順利完成大學(xué)學(xué)業(yè),國(guó)家設(shè)立助學(xué)貸款分為0.5—1年期,1—3年期,3—5年期,5—8年期四種,貸款年利率分別為5.85%,5.95%,6.03%,6.21%,貸款利息的50%由政府補(bǔ)貼。一個(gè)學(xué)生準(zhǔn)備貸6年的款,他預(yù)計(jì)6年后最多能一次還清30000元,他現(xiàn)在最多可貸多少元款?”分析:俗話說:“有借有還,再借不難”,一問“還什么”(還錢);二問“哪些錢”(本金和利息);三問“什么時(shí)候還”(6年);四問“怎么算”(總=本金+利息)。把貸款問題轉(zhuǎn)移成平時(shí)的“借錢問題”,用“還什么、怎么還”這些比較直接的語言比擬,學(xué)生聽出有關(guān)利息問題的分析步驟。

用貼近生活的語言作比喻,使抽象的書面語直接化,學(xué)生比較快地掌握分析的步驟,比告訴學(xué)生“第一步,第二步,第三步……”更直觀,更簡(jiǎn)單,更通俗易懂。

(3)直接提問,聽出類別。例如,應(yīng)用題“新華商場(chǎng)銷售某種冰箱,每臺(tái)進(jìn)貨價(jià)為2500元。市場(chǎng)調(diào)研表明:當(dāng)銷售價(jià)為2900元時(shí),平均每天能售出8臺(tái);而當(dāng)售價(jià)每降低50元時(shí),平均每天就能多售出4臺(tái)。商場(chǎng)要想使這種冰箱的銷售利潤(rùn)平均每天達(dá)到5000元,每臺(tái)冰箱的定價(jià)為多少元?”分析:請(qǐng)問這是什么類型的應(yīng)用題(利潤(rùn)問題)——此類應(yīng)用題涉及哪些計(jì)算公式。通過直接題目,學(xué)生聽出應(yīng)用題的類別,并聽出每一類應(yīng)用題的解題通法,從而舉一反三,掌握更多題型的應(yīng)用題。

開門見山地向?qū)W生提出應(yīng)用題所屬的類別,學(xué)生立刻就會(huì)去回顧思考這類應(yīng)用題的解決方法,并明白遇到新問題的應(yīng)用題,先應(yīng)找出它的歸屬類別。這樣就能起到舉一反三的作用。

總之,盲生數(shù)學(xué)應(yīng)用題的學(xué)習(xí)的現(xiàn)狀是不容樂觀的,對(duì)盲生數(shù)學(xué)應(yīng)用題學(xué)習(xí)的教學(xué)是一項(xiàng)重要工作,也是教學(xué)的難點(diǎn)。為此,本文就“如何提升盲生解決應(yīng)用題的能力”這個(gè)目標(biāo),從盲生學(xué)習(xí)特點(diǎn)出發(fā),提出了“教具展示”“情境演示”“傾聽練習(xí)”等策略,為提升盲生解決數(shù)學(xué)應(yīng)用問題能力得到了借鑒。而如何從盲生的身心特點(diǎn)出發(fā)引導(dǎo)盲生數(shù)學(xué)應(yīng)用題的學(xué)習(xí),在理論和實(shí)踐兩個(gè)層面上還需更深入的研究。

參考文獻(xiàn):

[1]鐘經(jīng)華.視力殘疾兒童教育學(xué)[M].北京:華夏出版社,2006(10).

[2]肖宇峰.初中數(shù)學(xué)應(yīng)用題“上手難”的原因分析及對(duì)策[J].中學(xué)數(shù)學(xué)月刊,2004(10):5-8.

[3]盧云通.中學(xué)數(shù)學(xué)學(xué)習(xí)生活化實(shí)施過程中應(yīng)處理的三個(gè)關(guān)系[J].中學(xué)數(shù)學(xué)教與學(xué),2005.

(責(zé)編 田彩霞)