優(yōu)化課堂教學(xué)設(shè)計,實現(xiàn)學(xué)科能力生根

黃鳳珍+趙海麗

摘 要 以“降低化學(xué)反應(yīng)活化能的酶”這節(jié)課為例,談如何通過課堂教學(xué)設(shè)計的優(yōu)化來實現(xiàn)學(xué)科能力生根。

關(guān)鍵詞 教學(xué)設(shè)計 教學(xué)優(yōu)化 學(xué)科能力

中圖分類號 G633.91 文獻標(biāo)志碼 B

文件編號: 1003 - 7586(2016)06 - 0030 - 03

學(xué)科能力是指學(xué)科課程學(xué)習(xí)中學(xué)生必須具備的基本品質(zhì)。能力生根,即在教育活動中,切實把能力培養(yǎng)落到實處,為每個學(xué)生的人生成長奠定終身必備的能力基礎(chǔ),讓各種能力成為學(xué)生人生成長之根。

學(xué)科能力生根的關(guān)鍵在課堂。教學(xué)目標(biāo)定位精準(zhǔn),方能使教學(xué)流程的設(shè)計更加科學(xué),使問題情境的創(chuàng)設(shè)更加合理。著眼于學(xué)科能力生根的課堂教學(xué)目標(biāo),必須不唯知識,而做到知識與能力并舉,且此能力為真正的學(xué)科基本品質(zhì)。教學(xué)流程設(shè)計科學(xué),方能使教學(xué)目標(biāo)得以落實,使師生作用得以合理發(fā)揮,使課堂教學(xué)效益實現(xiàn)最大化。著眼于學(xué)科能力生根的課堂教學(xué)流程應(yīng)該不唯教師的教,而做到教與學(xué)并舉,且更多地關(guān)注學(xué)生的學(xué);應(yīng)該不唯教師的知識傳授,而做到教師的知識傳授與學(xué)生的自主探究并舉,且更多的關(guān)注學(xué)生的自主探究。

筆者在“降低化學(xué)反應(yīng)活化能的酶”這節(jié)課中,通過對知識點內(nèi)涵的剖析和知識間關(guān)聯(lián)的梳理,確定本節(jié)課的能力培養(yǎng)目標(biāo)。筆者反復(fù)比較了知識傳授中滲透能力培養(yǎng)的方法,對“比較過氧化氫在不同條件下的分解”實驗進行重組,對教材內(nèi)容的教學(xué)順序進行重整,采用問題鏈的形式對教學(xué)過程進行動態(tài)推進,完成對“酶”的逐步深入探究。

1 導(dǎo)入新課

教師展示細胞的亞顯微結(jié)構(gòu)圖,設(shè)置問題:葉綠體、線粒體、核糖體的功能是什么?光合作用、有氧呼吸、脫水縮合都是細胞中的化學(xué)反應(yīng),細胞中的化學(xué)反應(yīng)統(tǒng)稱為細胞代謝。哪些方法可以加快反應(yīng)速率?

2 驗證實驗:加熱和加無機催化劑均能加快反應(yīng)速率

2.1 學(xué)生完成實驗操作,獲得感性認(rèn)識

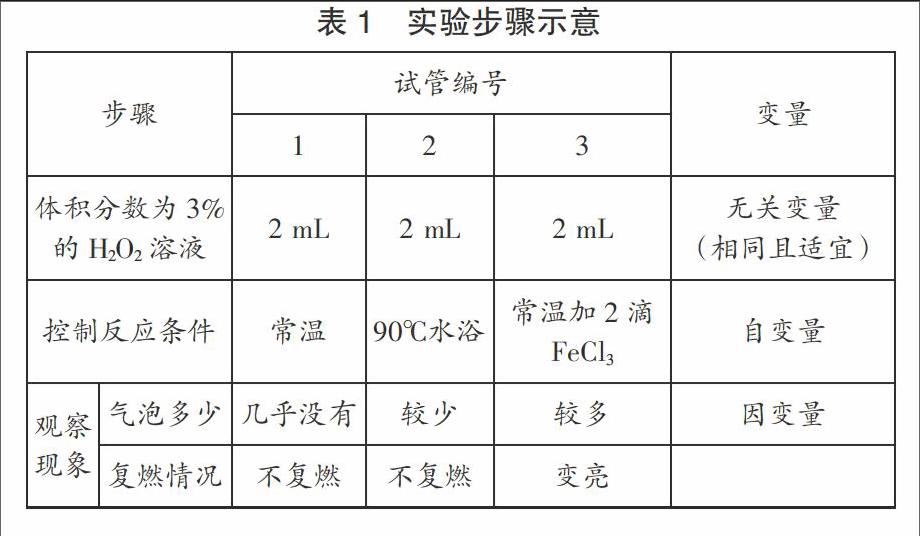

H2O2分解產(chǎn)生氧氣和水,可通過氣泡產(chǎn)生的速率和衛(wèi)生香復(fù)燃情況衡量反應(yīng)速率,學(xué)生按照表1實驗步驟進行實驗,觀察實驗現(xiàn)象。分析實驗步驟:為什么要設(shè)置1號試管?什么是對照實驗?學(xué)生得出結(jié)論:1號和2號對照,說明加熱能加快反應(yīng)速率;1號和3號對照,說明催化劑能加快反應(yīng)速率。

2.2 進行理論升華,掌握變量控制方法

教師結(jié)合實驗步驟,設(shè)置問題鏈引領(lǐng)學(xué)生思考,在分析問題的過程中明白實驗的目的是觀察自變量對因變量的影響,實驗過程中要控制自變量,排除無關(guān)變量,觀察因變量。問題鏈如下:

① 該實驗中哪些因素是可以變化的?

② 該實驗中需要人為改變的因素是什么?該因素的改變會直接導(dǎo)致哪一個因素的變化?

③ 3支試管中H2O2的量和濃度為什么要保持一致?它們會不會影響實驗結(jié)果?

④ 如何排除無關(guān)變量對實驗結(jié)果的干擾?

⑤ 如果各組過氧化氫放置時間過久,濃度很低,將會出現(xiàn)什么現(xiàn)象?

優(yōu)化策略:教師通過實驗操作調(diào)動學(xué)生的學(xué)習(xí)熱情,使學(xué)生迅速進入學(xué)習(xí)狀態(tài);學(xué)生獲得感性認(rèn)識的基礎(chǔ)上進行理論升華,這就是杜威的“做中學(xué)”。教師通過實驗引領(lǐng)學(xué)生觀察分析并提出問題;學(xué)生在解決問題的過程中最終掌握變量控制的方法和原理,實現(xiàn)能力生根。

3 探究:細胞中過氧化氫快速分解的原因

3.1 學(xué)生自主合作探究,得出初步結(jié)論

教師:H2O2是細胞代謝產(chǎn)生的有毒物質(zhì),必須快速分解掉,細胞中的H2O2為什么能快速分解呢?細胞內(nèi)有與無機催化劑作用類似的物質(zhì)嗎?是通過加熱來加快反應(yīng)速率嗎?你的假設(shè)是什么?怎樣設(shè)計實驗驗證假設(shè)?給大家準(zhǔn)備新鮮的肝臟研磨液和煮沸后的肝臟研磨液。如果細胞中有某種物質(zhì),研磨后可將這種物質(zhì)釋放出來,增加與H2O2的接觸面積。煮沸后的肝臟研磨液即可模擬經(jīng)過加熱的細胞。

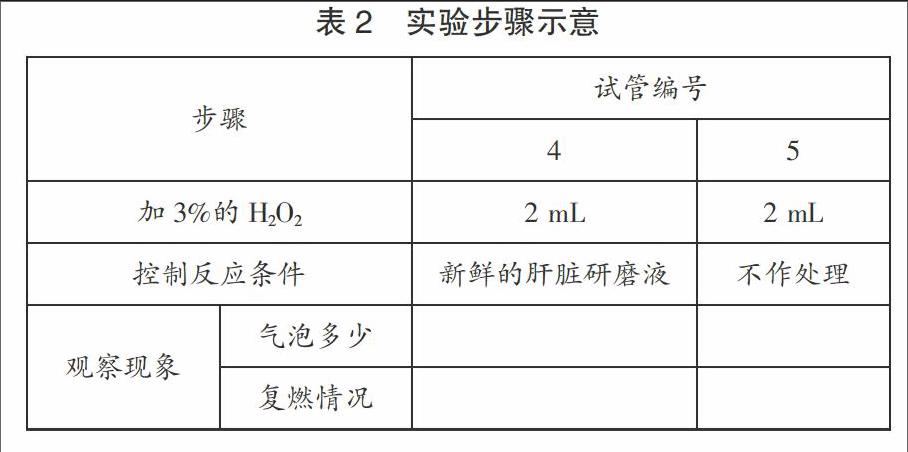

學(xué)習(xí)小組討論,設(shè)計實驗步驟。大多數(shù)學(xué)生的假設(shè)是細胞中存在催化劑,設(shè)計的實驗方案如表2所示。學(xué)生實驗后得出結(jié)論:細胞內(nèi)確實存在著與無機催化劑類似作用的物質(zhì)。在H2O2中加入2滴煮沸的肝臟研磨液幾乎沒有氣泡產(chǎn)生,說明細胞不能通過加熱來加快反應(yīng)速率。

3.2 回顧經(jīng)典實驗找出科學(xué)本質(zhì)

教師提出問題:細胞中的催化劑是無機物還是有機物呢?是需要活細胞才起作用呢,還是有這種物質(zhì)就能起作用?教師要求學(xué)生帶著這樣兩個疑問閱讀一段科學(xué)史,并思考:巴斯德、李比希、畢希納的觀點分別是什么?酶的化學(xué)本質(zhì)是什么?學(xué)生最終得出結(jié)論:細胞中的催化劑是酶,酶的化學(xué)本質(zhì)是有機物。

優(yōu)化策略:教師教會學(xué)生科學(xué)探究的方法,并提供探究的舞臺,通過實驗探究還原事實本來面貌,實現(xiàn)自主探究能力的生根。學(xué)生通過回顧科學(xué)家的經(jīng)典實驗找出酶的本質(zhì),使實驗結(jié)論更科學(xué)、更完善。教師在實驗方案設(shè)計的過程中,進一步強化鞏固實驗變量的控制方法,糾正少數(shù)學(xué)生提出的“加氯化鐵”做對照的錯誤。

4 探究:酶的性質(zhì)

4.1 定量實驗感知酶加快反應(yīng)速率卻不改變產(chǎn)物的生成量

教師提出問題:4號和1號試管對照,說明什么?4號和3號試管對照,說明什么?4號試管中氣泡產(chǎn)生速率比3號的快,是不是產(chǎn)生的O2量就多呢?隨著時間的變化O2產(chǎn)生量怎樣變化?

學(xué)生畫出坐標(biāo)曲線圖。教師提出學(xué)生所畫曲線是否正確,需要做定量實驗檢驗。

教師展示注射器這一生物學(xué)上常用的定量實驗器材,并提出問題:怎樣衡量氧氣產(chǎn)生的多少?

學(xué)生說出實驗方案。

教師提出問題:注射器能否吸完過氧化氫接著吸肝臟研磨液?

學(xué)生:不能。因為反應(yīng)速率太快,氣體漏出。

4.2 演示實驗感知酶反應(yīng)前后性質(zhì)不發(fā)生改變

教師提出問題:

一段時間后O2產(chǎn)生量不再增加的原因是什么?

是不是H2O2已耗盡呢?

在學(xué)生實驗的過程中,教師演示兩組實驗:加1 mL過氧化氫到試管中,繼續(xù)產(chǎn)生氣泡;另一組加酶到試管中,反應(yīng)并不再發(fā)生。實驗現(xiàn)象也說明酶在反應(yīng)前后自身的性質(zhì)和數(shù)量不發(fā)生變化,可以重復(fù)使用。

優(yōu)化策略:教師通過定量實驗的精準(zhǔn)數(shù)據(jù)來進行數(shù)學(xué)模型的檢驗;通過短短的演示實驗,可以迅速解答學(xué)生心中的疑惑。實驗形式的變換有效地維持了學(xué)生高漲的探究欲,也進一步實現(xiàn)學(xué)生定量實驗設(shè)計能力的生根。

5 探究:酶的作用機理

5.1 問題引領(lǐng),動畫體驗

教師設(shè)置問題:

① 分子處于什么狀態(tài)才能發(fā)生化學(xué)反應(yīng)?

② 分子由常態(tài)轉(zhuǎn)變?yōu)榛钴S狀態(tài)所需要的能量稱為什么?

教師講授活化能的概念和相關(guān)曲線,要求學(xué)生結(jié)合動畫思考:

① 加熱促使H2O2分解的機理是什么?

② 催化劑促進H2O2分解的機理是什么?

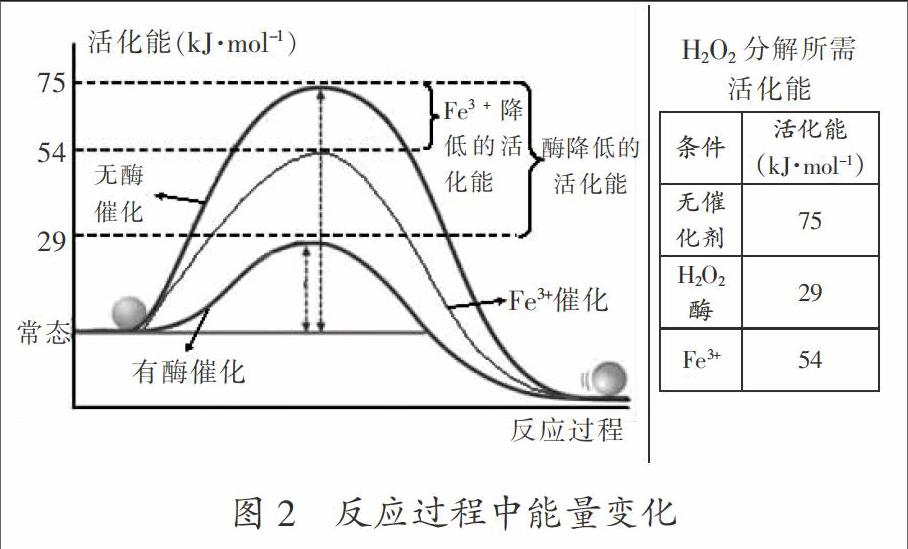

③同F(xiàn)e3+相比,H2O2酶催化效率更高的原因是什么?

學(xué)生回答:各條件使反應(yīng)速率加快的本質(zhì)是:加熱能提高分子能量;氯化鐵能降低化學(xué)反應(yīng)所需的活化能;酶能顯著降低化學(xué)反應(yīng)所需的活化能,這也是酶催化效率更高的原因。

5.2 數(shù)據(jù)分析,建構(gòu)模型

根據(jù)表格中H2O2分解所需的活化能的數(shù)據(jù),學(xué)繪制反應(yīng)過程中能量變化的坐標(biāo)曲線圖并在圖中標(biāo)出氯化鐵和酶所降低的活化能(圖2)。

優(yōu)化策略:通過動畫的直觀演示和科學(xué)數(shù)據(jù)的精準(zhǔn)分析,教師引導(dǎo)學(xué)生認(rèn)同酶能顯著降低化學(xué)反應(yīng)活化能的作用原理。學(xué)生通過觀看動畫和分析數(shù)據(jù),實現(xiàn)信息的獲得、處理、運用能力以及圖表轉(zhuǎn)換、模型建構(gòu)能力的生根。

本節(jié)課通過對課堂教學(xué)設(shè)計的優(yōu)化,有效地達成了實驗變量控制、實驗探究、定量實驗設(shè)計、模型建構(gòu)等多項能力生根的教學(xué)目標(biāo)。學(xué)科能力生根是個漫長的過程。教師關(guān)注每一堂課,才是使學(xué)生走向能力生根的正道。