四肢骨折手術部位感染危險因素多中心調查

蘆永華,黃新玲, 何文英,2,先疆燕

(1 石河子大學醫學院第一附屬醫院,新疆 石河子 832008; 2 華中科技大學同濟醫學院醫藥衛生管理學院,湖北 武漢 430030; 3 石河子大學醫學院預防醫學系,新疆 石河子 832008)

?

四肢骨折手術部位感染危險因素多中心調查

蘆永華1,黃新玲1, 何文英1,2,先疆燕3

(1 石河子大學醫學院第一附屬醫院,新疆 石河子832008; 2 華中科技大學同濟醫學院醫藥衛生管理學院,湖北 武漢430030; 3 石河子大學醫學院預防醫學系,新疆 石河子832008)

[摘要]目的探討四肢骨折術后手術部位感染(SSI)的相關危險因素,為制定合理的預防控制措施提供依據。方法收集2014年1月1日—6月30日16所醫院1 453例接受四肢骨折手術患者的臨床資料,進行單因素及多因素logistic回歸分析。結果1 453例四肢骨折手術患者,發生SSI 12例,SSI發生率為0.83%。單因素分析結果顯示,術前7 d是否存在其他部位感染、損傷至手術的時間、手術時機、手術持續時間、開放性骨折、切口類型及麻醉類型是四肢骨折SSI的危險因素(均P<0.05)。多因素logistic回歸分析結果顯示,切口類型、麻醉類型、開放性骨折、損傷至手術的時間及手術持續時間是四肢骨折術后SSI的獨立危險因素,其OR及95%CI分別為12.47(2.78~15.88)、11.55(2.84~17.02)、10.79(2.72~11.13)、2.35(2.12~6.81)、3.07(1.88~4.13)。結論四肢骨折術后SSI是多因素綜合作用所致,識別危險因素,加強重點環節管理,是預防和控制手術部位感染的關鍵。

[關鍵詞]四肢骨折; 骨折; 手術部位感染; 危險因素; 醫院感染

[Chin J Infect Control,2016,15(6):393-396]

手術部位感染(surgical site infection,SSI)是外科手術后的主要并發癥,也是醫院感染防控的重點。四肢骨折是常見的骨折類型,四肢骨折術后SSI可造成骨折術后傷口延期愈合或不愈合、慢性骨髓炎等,嚴重時可導致肢體殘廢,甚至危及生命[1-2]。調查顯示,對542例四肢骨折患者行外固定支架固定術后SSI發生率高達2.77%,而其他骨折術后SSI發生率僅為0.39%[3]。本研究采用多中心調查四肢骨折手術后SSI情況及危險因素,為預防和治療骨科四肢骨折手術患者提供參考依據。

1資料與方法

1.1調查方法收集2014年1月1日—6月30日新疆生產建設兵團系統16所二級及以上醫院接受四肢骨折手術患者的臨床資料。在文獻分析和專家咨詢的基礎上設計統一的四肢骨折手術部位感染監測登記表,收集資料包括:人口學特征、基礎疾病、手術相關信息、術后感染情況、使用抗菌藥物5個方面。由每所醫院的醫院感染管理專職人員按照要求,采用前瞻性調查方法調查醫院患者資料,通過觀察切口、查閱病歷、詢問醫生等方式,并進行電話追蹤隨訪,無植入物者隨訪至術后1月,有植入物者隨訪至術后1年。所有參與的調查人員統一進行培訓。

1.2診斷、入選及排除標準診斷標準:SSI的診斷和手術切口分類依據國家衛生行政部門制定的《醫院感染診斷標準(試行)》[4](2001年)和《外科手術部位感染預防與控制技術指南》[5](2010年)。入組標準:影像學診斷為骨折并進行切開復位內固定的開放性及閉合性四肢骨折。排除標準:(1)外固定支架或骨牽引作為治療手段;(2)術前骨折部位診斷感染;(3)外傷性骨折清創術;(4)截肢手術;(5)二次手術的患者。

1.3感染的觀察指標早期指標:局部持續疼痛、紅腫,切口愈合不良和發熱。晚期指標:持續或不斷加重的疼痛,內植入物松動、不穩定,竇道形成。實驗室檢查:白細胞計數,C反應蛋白,紅細胞沉降率。影像學檢查:超聲檢查、X線片、CT及MRI。微生物和組織病理學:術前分泌物培養和術中組織培養。

1.4統計分析應用SPSS 17.0統計軟件進行數據分析,單因素分析采用χ2檢驗或Fisher精確概率法,對單因素分析有統計學意義的危險因素作多因素logistic回歸分析,計算OR值及其95%可信區間(CI)。

2結果

2.1SSI情況共調查四肢手術患者1 626例,排除信息不全及達排除標準的病例,最終納入1 453例患者資料,其中脛腓骨及足踝部骨折662例,肱骨及尺橈骨骨折452例,股骨骨折282例,其他57例。調查期間發生SSI 12例,SSI發生率為0.83%;其中7例為表淺手術切口感染,5例為深部手術切口感染。

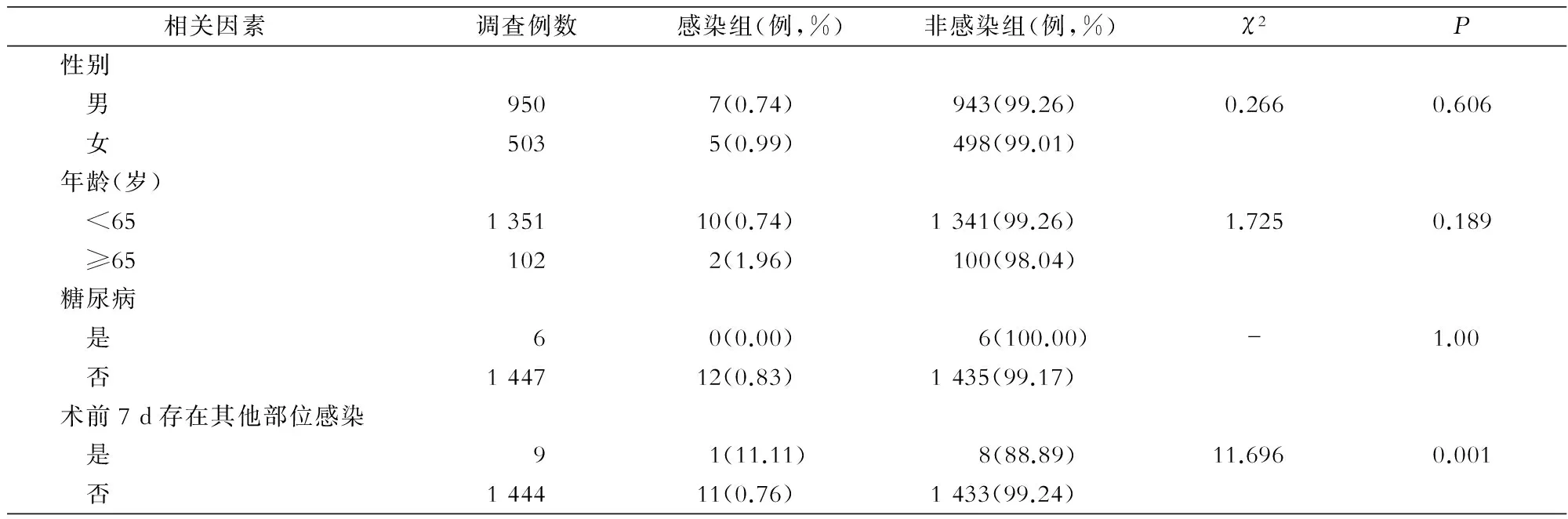

2.2單因素分析對影響四肢骨折術后SSI發生的因素進行分析,單因素χ2檢驗顯示,術前7 d是否存在其他部位感染、損傷至手術的時間、手術時機、手術持續時間、開放性骨折、切口類型及麻醉類型是四肢骨折SSI的危險因素(均P<0.05)。見表1。

表1 四肢骨折后SSI危險因素單因素分析

續表1 (Table 1, continued)

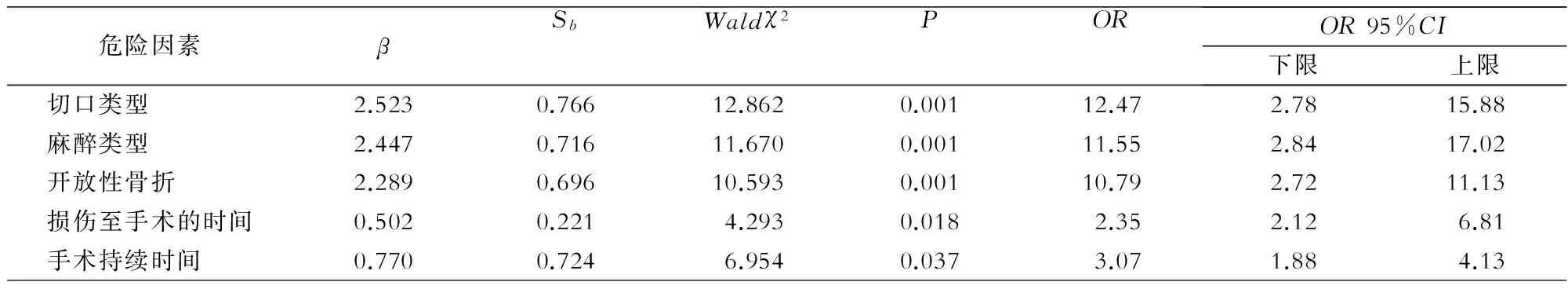

2.3多因素分析以單因素分析有意義的8個指標為自變量,以是否發生SSI為應變量進行logistic多因素分析,結果顯示,切口類型、麻醉類型、開放性骨折、損傷至手術的時間及手術持續時間是四肢骨折術后SSI發生的獨立危險因素(均P<0.05)。見表2。

表2 四肢骨折后SSI危險因素logistic多因素分析

3討論

四肢骨折手術中切口類型是影響SSI發生的主要危險因素之一,開放性骨折因其廣泛的軟組損傷和明顯的皮膚及環境菌群的污染,是一個已被公認深部感染的危險因素。Herruzo-Cabrera等[6]對1 592例創傷骨科患者SSI進行統計分析發現,清潔手術術后SSI發生率為1.19%,污染手術術后SSI發生率為4.30%,兩者之間差異有統計學意義。本組調查結果顯示,Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ~Ⅳ類切口SSI發生率分別為0.49%、1.92%、2.69%,開放性骨折SSI發生率為3.57%,明顯高于閉合型骨折(0.40%),切口類型及開放性骨折在單因素及多因素分析中均有統計學意義。

損傷至手術時間>8 h的骨折患者手術后SSI發生率為1.15%,高于8 h內及時處理的患者,說明損傷至清創的時間越長,細菌繁殖的機會越多,感染率也越高,提示早期清創仍是減少開放性骨折感染,提高骨折愈合的必要條件[7]。對于開放性骨折患者,軟組織損傷污染嚴重,一次清創不能完全清除所有的壞死和失活組織,需在48~72 h反復多次清創,因此,早期徹底清創是減少開放性骨折感染,提高骨折愈合的必要條件。

手術持續時間長是增加切口感染危險性的一項重要指標,可能與操作困難、廣泛的軟組織剝離,以及長時間的切口暴露有關,這些因素均可能導致術后手術部位更高的感染風險。本組調查手術持續時間>180 min的患者SSI發生率為3.67%,而≤180 min的患者SSI發生率為0.60%。手術持續時間延長可導致術野及醫療器械暴露在空氣中受污染的概率增加,手術持續時間越久,患者切口暴露時間也相應越久,越可能發生感染。其次,手術時間與手術本身復雜程度及醫生手術技巧直接相關。研究[8]表明,醫生手術量的增加能減少術后感染并發癥的發生,經驗豐富的醫生能控制術中過度的組織剝離、牽拉、骨損傷,不僅可有效縮短手術持續時間,而且能注意止血,減少術中失血,避免術后血腫形成,并可仔細縫合各層組織,避免皮膚張力過高,降低術后SSI。所以,手術持續時間的長短往往間接反映了手術質量。手術持續時間雖是四肢骨折術后發生SSI的獨立危險因素,但骨性結構的重建和軟組織的細致處理對于手術更關鍵,不能一味為了縮短手術時間而操作粗糙,造成手術效果欠佳。增加術者操作的熟練度、掌握手術方法和技巧、進行分期手術及提高手術效率均有助于減少切口暴露時間,降低SSI的發生率[9]。

本組四肢骨折切開復位內固定患者植入體內的主要是鋼板、髓內釘、螺釘。植入物術后感染是最常見的并發癥,即使采用嚴格的無菌操作,仍可能存在術后感染[10]。其原因是植入物表面容易形成有機分子膜,這種生物膜會成為細菌滋生的宿主,只要微生物接近分子膜,便可能黏附在上面,附著后的細菌還可以通過生物信號進一步促進細菌的黏附作用。另外,手術后切口周圍組織可能產生排異反應,出現無菌性炎癥,導致腫脹、體液滲出等,使局部免疫功能降低,增加感染的機會[11]。

本調查中全麻患者四肢骨折手術SSI發生率(3.23%)遠高于非全麻患者(0.54%)。數據顯示全麻患者多為急診和復合傷,此類患者創傷大,因此感染發病率較高。

本研究中93.12%的四肢骨折患者手術ASA分級為Ⅰ、Ⅱ級,患者總體狀況較好,是本組SSI發生率低于目前文獻報道平均水平的主要原因。本組調查時限僅為半年,進一步的分層分析需加大樣本量進行研究。

[參 考 文 獻]

[1]de Lissovoy G, Fraeman K, Hutchins V,et al. Surgical site infection: incidence and impact on hospital utilization and treatment cost[J].Am J Infect Control, 2009,37(5):387-397.

[2]Jain BK, Banerjee M. Surgical site infections and its risk factors in orthopaedics: a prospective study in teaching hospital of central India[J]. Int J Res Med,2013,2(1):110-113.

[3]羅陽,簡月奎,張雪,等.骨科外固定架相關感染的危險因素及預防[J].中華醫院感染學雜志,2008,18(3):384-386.

[4]中華人民共和國衛生部.醫院感染診斷標準(試行)[S].北京,2001.

[5]中華人民共和國衛生部.外科手術部位感染預防與控制技術指南[S]. 北京,2010.

[6]Herruzo-Cabrera R, López-Giménez R, Diez-Sebastian J,et al.Surgical site infection of 7 301 traumatologic inpatients(divided in two sub-cohorts,study and validation):modifiable determinants and potential benefit[J].Eur J Epidemiol,2004,19(2):163-169.

[7]盛希,蔣維連,蔣麗.骨科手術切口感染相關危險因素分析[J].中華醫院感染學雜志,2014,24(17):4314-4316.

[8]梁羽,方躍,屠重棋,等. Pilon 骨折手術部位感染的危險因素分析[J].中國骨傷,2014,27(8):650-653.

[9]王銀輝.脛骨平臺骨折手術部位感染的危險因素分析[D].鄭州:鄭州大學,2014.

[10] 張靜芳,劉素貞,夏偉群.植入物醫院感染的危險因素調查分析[J].中華醫院感染學雜志,2011,21(19):4035-4037.

[11] 傅建英,吳盼豐,金秀英.植入物手術預防醫院感染的研究[J].中華醫院感染學雜志,2014,24(4):939-943.

(本文編輯:左雙燕)

Multicenter survey on risk factors for surgical site infection following limb fracture surgery

LUYong-hua1,HUANGXin-ling1,HEWen-ying1,2,XIANJiang-yan3

(1TheFirstAffiliatedHospitalofShiheziUniversitySchoolofMedicine,Shihezi832008,China; 2SchoolofMedicineandHealthManagement,TongjiMedicalCollegeofHuazhongUniversityofScienceandTechnology,Wuhan430030,China; 3DepartmentofPreventiveMedicine,ShiheziUniversitySchoolofMedicine,Shihezi832008,China)

[Abstract]ObjectiveTo evaluate the risk factors for surgical site infection(SSI) following limb fracture surgery, and provide basis for making prevention and control measures. MethodsClinical data of 1 453 patients undergoing limb fracture surgery in 16 hospitals between January 1, 2014 and June 30, 2014 were collected, risk factors for SSI were analyzed by univariate and multivariate logistic regression analysis. ResultsAmong 1 453 patients undergoing limb fracture surgery, 12 developed SSI(0.83%). Univariate analysis showed that risk factors for SSI following limb fracture surgery were infection at the other sites 7 days before operation, time from injury to operation, operation opportunity, duration of operation, open fracture, wound type, and anesthesia type ( allP<0.05). Multivariate logistic regression analysis showed that independent risk factors were wound type, anesthesia type, open fracture, time from injury to operation, and duration of operation,OR(95%CI) were 12.47(2.78-15.88),11.55(2.84-17.02),10.79(2.72-11.13),2.35(2.12-6.81), and 3.07(1.88-4.13)respectively. ConclusionRisk factors for SSI following limb fracture surgery are multiple, the key to the prevention and control of SSI are identifying risk factors and strengthening the management of key points.

[Key words]limb fracture; fracture; surgical site infection; risk factor; healthcare-associated infection

[收稿日期]2016-04-11

[基金項目]中華醫院感染控制研究基金(ZHYG2014-0031)

[作者簡介]蘆永華(1975-),女(漢族),河南省鄭州市人,主管護師,主要從事醫院感染學研究。 [通信作者]何文英E-mail:hwy909@163.com

DOI:10.3969/j.issn.1671-9638.2016.06.007

[中圖分類號]R181.3+2

[文獻標識碼]A

[文章編號]1671-9638(2016)06-0393-04

·論著·