任務單形式課堂教學法對職業教育學生學習主動性的課堂觀察研究

徐堅+高華+張文珊

摘 要:將專業化課堂觀察中的LICC范式引入職業教育的課堂,在任務單形式行動導向教學的職業教育課堂中,對職業教育學生學習的主動性進行了實證性案例的觀察及分析。通過對觀察結果的分析,提出行動導向教學應當是職業教育教學堅持的方向之一,并對教學方法對教學效果的重要性做了探討。

關鍵詞:行動導向;課堂觀察;職業教育

作者簡介:徐堅(1979-),男,江蘇南京人,南京信息職業技術學院講師,工程師,華東師范大學教育博士研究生,研究方向為教育領導與管理,職業技術教育;高華,南京信息職業技術學院講師,研究方向為機械設計;張文珊,南京信息職業技術學院講師,研究方向為高職業教育理論。

基金項目:江蘇省第三期職業教育教學改革研究重點課題“基于LICC范式的高職院校專業化聽課工作實施研究——以南京X學院60門專業課聽課實踐為例”(編號:ZCZ63),主持人:張文珊。

中圖分類號:G710 文獻標識碼:A 文章編號:1001-7518(2017)06-0082-04

傳統的聽評課存在聽課過程中,無合作的任務,無明確的分工;評課過程中,無證據的推論,基于假設的話語居多;聽評課過程中,無研究的實踐,應付任務式的居多[1]。課堂觀察正在取代傳統的聽評課。課堂觀察,一般是指除課堂教、學雙方外的第三方,在課堂現場通過觀察,有目的地獲取信息并加以分析和運用的一系列活動[2]。通過觀察課堂,可以總結出四個要素,分別是:學生學習(Learning)、教師教學(Instruction)、課程性質(Curriculum)和課堂文化(Culture),在此基礎上崔允漷等提出專業課堂觀察的LICC范式[3]。本文基于這一范式,通過觀察南京信息職業技術學院(下稱“我校”)的行動導向教學課堂,對行動導向中任務單形式的課堂教學形式進行了一定的分析。

一、課堂觀察具體問題分析

首先確定本次課堂觀察的研究問題。本觀察量表研究的問題是:采用行動導向的任務單形式的教學法是否能夠提高職業教育(特別是高等職業教育)學生在課堂中的學習主動性和專注性?

職業教育課程門類劃分的學科模式是按照學科分類來劃分課程門類。一味按照學科結構來開發職業教育課程結構,有違職業教育的性質。從實際的角度看,容易使學生學習許多在工作中根本用不上的知識;并且由于他是按照知識本身的相關性來組織課程內容的,所以不利于學生形成把知識與工作任務聯系起來的習慣,不利于在工作情境中把握知識的意義,最終不利于學生職業能力的形成。與學科模式不同,任務模式是以工作任務的劃分為基本依據來劃分職業教育課程分類。其基本假設是:(1)可以把工作任務劃分為一系列獨立存在的任務模塊;(2)工作知識是以與工作任務密切結合的方式存在的;(3)以工作任務劃分為基本依據來劃分職業教育課程門類,可以最大限度地把職業教育課程結構與工作結構對接起來,從而最大限度地為學生進入工作體系做好準備[4]。

如何激發學生的學習動機及學習的主動性,是職業院校普遍面對的一個困難[5]。有學者歸納了能對學習起到激勵作用的六個理論上的條件:(1)學習材料的重要性(例如應用與實踐,貼近實際等);(2)授課質量;(3)教師對課業內容感興趣;(4)集體團隊型的社會聯系;(5)對能力培養的支持(信息反饋,針對性的指導);(6)對自主能力培養的支持(給學生一定的自主空間選擇)[6]。

任課教師講授的《機械設計基礎》是一門專業基礎課,在專業學科體系中具有承上啟下的重要功能。該門課程既可以考慮以學科模式進行教學,也可以考慮任務模式進行教學。在教學實踐的探索中,通過學情分析發現,學生的厭學情緒較為嚴重,已有知識儲備較少。如果以學科模式進行教學,教學效果一般。因此,在課程改革中,采用任務單模式進行教學,將本門課程基于學科專業組織的知識點打散,重新面向職業特點。任課教師設計開發了三個主要的項目,并將知識點按照任務的需求分別歸入不同的項目。每節課完成一個小的任務,通過設計任務單的方式,引導學生完成本節課的任務。由任課老師自行開發的任務單形式,通過借鑒行動導向教學法中的引導文教學法,并針對學情對其做了校本化設計。通過該任務單的教學方法,有利于調動學生學習的主動性,有利于對學生更加科學的評價。

在任務單形式的課堂中,學生被分為5人小組。每節課由學生輪流擔任組長。每節課的開始,由授課老師先對本節課的任務進行簡要講解和引入。該階段完成后,由學生根據任務單的要求,自行收集資料,完成任務單的內容。授課老師在學生自主完成階段,隨時關注不同學生的表現,及時進行引導。

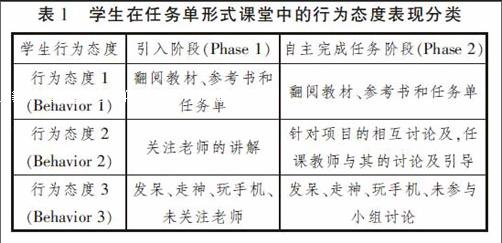

通過分析學生的行為態度,可將任務單形式課堂中學生行為態度粗略的分為表1中的六種。

將學生的行為態度進行編號,如第一階段行為態度1,編號為P1B1;第一階段行為態度2,編號為P1B2。通過分析學生的行為態度分類,可以將P1B1、P1B2、P2B1、P2B2歸為學生學習主動性正面的表現。P1B3及P2B3歸為學生學習主動性負面表現。其中,盡管P1B1和P2B1的實質內容為一致,為了保證不同階段的對比,仍將其標記為不同的行為態度。

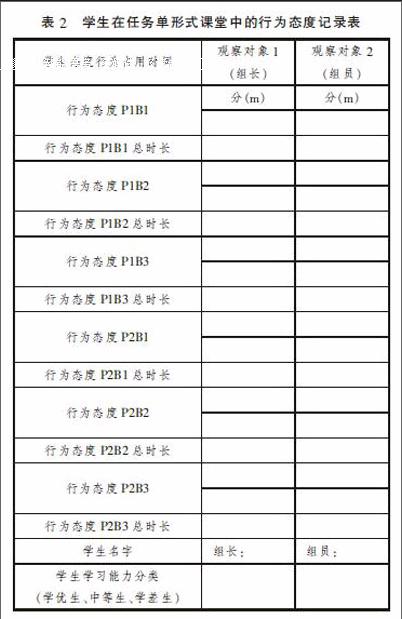

根據以上思路,設計了如表2的第一版觀察量表:

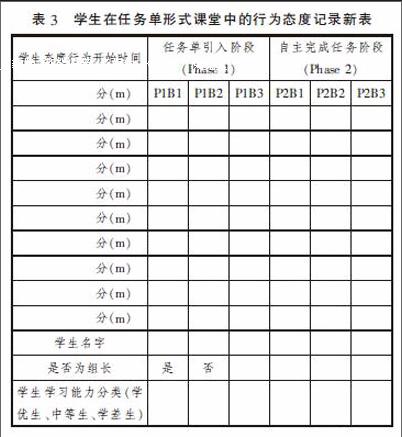

在實踐中發現,由于觀察量較大,將觀察兩名學生更改為觀察一名學生。同時,對于時間的計算也進行修改,只記錄行為開始的時間點,中間行為持續的長度可在課后進行計算。修改后的觀察量表提高了記錄的效率。修改后的觀察量表如表3:

其中表3的觀察分為兩個階段,分別是教師引入任務單階段和學生自主完成任務單階段。通過記錄學生行為態度所花的時間來量化表現學生在任務單形式課堂中的學習主動性。其中,假設引入講解階段作為傳統學科教學模式,學生自主完成階段作為面向職業和情境的任務教學模式。

課堂中需要聽課老師隨機抽取一名組長或組員。課后,聽課老師需要記錄該學生的名字,并向任課教師詢問后,將該學生歸為學優生、中等生或學差生。

課堂記錄中需要大量的時間記錄,對于聽課老師的要求較高,需要聽課老師集中注意力,并采用人盯人的方式。聽課教師隨機坐在課堂中的不同位置,對其附近的小組進行觀察。

二、職業教育課堂觀察實證案例

本次課堂觀察的假設為:

第一,不同教學模式,會對學生的主動性有顯著的差異。不過,由于本課程對比階段包含在一節課中,可能并不一定能夠獲得顯著的差異。

第二,通過教學環節的時間記錄,可對整節課中不同階段所占時間的合理性進行判斷。對學生行為態度的統計,為任務單的完善設計提供建議。

通過2016年6月12日星期日上午10:00開始的第三節課聽課記錄,P1B2的行為態度總時長為4分34秒,占總課時長度的11%。P1B3的行為態度總時長為40秒,占總課時長度為2%。P2B1的行為態度總時長為6分02秒,占總課時長度的14%。P2B2的行為態度總時長為25分44秒,占總課時長度為62%。P2B3的行為態度總時長為4分48秒,占總課時長度為11%。

所觀察的同學為某一小組的小組長,坐在教室的最后一排。課后通過詢問教師,其學習能力為中等水平。由于學生有一定的基礎,因此在P1的導入階段,老師并未要求拿出教材。P2階段中P2B1的行為較少是由于在小組討論中,給同學走出自己的座位,加入前兩排的小組成員中進行討論。該名同學沒有回自己的座位拿取自己的任務單級課本。在任務一完成后,該名同學回到自己的座位上后,拿出了自己的課本。

若我們可以粗略的將P1B1、P1B2、P2B1和P2B2行為態度歸為是期望的有效教學行為態度,其余的行為態度則歸為對教學沒有幫助的行為態度。那么,本節課中以記錄到的總有效時間41分48秒為基準,有效教學時間達到36分20秒,無效教學時間僅為5分28秒。總體來看,總有效教學時間達到87%。可以說這堂課對該名學生的效果非常好。如圖1所示。

經過對其態度行為的觀察。下圖以時間為x軸,將有效教學時間數值化為1,無效教學時間數值化為-1。如圖2,可在圖中直觀的看出學生整節課中的態度行為轉變。

任課老師本節課程采用了經典的小組教學法方法。師生、生生全員合作互助模式,讓學困生通過教師和學優生的幫助得到提高;讓學優生在幫助學困生的同時,自己的理解水平得到提升。這也在一定程度上將較大的授課班級規模進行了縮減。通過小組的形式,盡可能的照顧到每一位同學。另一方面,教師在討論的過程中的“適時點撥、啟發和參與”。任課老師分別在11分47秒至12分34秒,17分49秒至17分54秒,32分23秒至32分55秒,39分45秒至39分50秒,到達所觀測的小組,參與討論并對他們進行評分。共計時長達1分20秒。盡管絕對時長并不長,但是由于分別在課程總進度的28%、43%、77%和95%不同結點處,對學生起到了良好的提醒作用。

所觀察的學生在第二個任務開始后,至最后一個任務開始前,也即21分52秒至35分25秒,為該學生的主動性反復階段。該時間段總計13分33秒,分別跨越第二個任務的操作階段、第二個任務的總結講解和第三個任務的引導。其中包含多次短暫的未關注課堂主要教學目標的行為,并且在30分57秒至34分45秒之間發生了本節課程中持續時間最長的未關注課堂主要教學目標的行為,達到了3分48秒。試分析其原因,可能在于第一,由于這段時間該名學生未參與前排的討論,而是坐在自己的座位,偶爾同自己的同桌進行討論。而其前兩排的同學在該時間段內積極討論,表現同所觀察的同學明顯不同。第二,該時間段處于課程總時長的中后期,可能達到了該名同學的注意力集中的極限,或該名學生認為內容已經掌握,可以放松。非常有趣的是,按照傳統經驗推論,該名同學在剩下的課時中集中注意力主動學習的時間可能會逐漸縮短。但是在任務三開始操作后,該名同學能夠立即集中精力全力投入任務三的完成中。這一現象表明教師需要在課程的中后程,加大對部分學生的提示力度。或者要求組員間在這一時間段加強互相的督促。并且盡量采取動手操作性的任務,以提高學生的主動性和專注力。

三、反思與總結

(一)行動導向教學符合職業教育的教學特點

行動導向教學強調通過行動來學習和為了行動而學習[7]。職業類院校的學生通過高考的篩選,大都是可以被假設為不是十分適合純粹動腦的學習方式。而行動導向教學中,提出動手與動腦的平衡[7]。在本次課堂的實踐中也可以發現,盡管學生的主動性開始下降,但是通過任務三的動手操作,實現了學生課堂主動性的戲劇性逆轉。因此,職業類院校中課程,應當堅持行動導向教學的方向,在課堂中逐漸針對性的加大動手環節的比例,以提高課堂教學的效果和效率。

(二)教學方法與教學技術的關系

盡管取得如此好的教學效果,但是任課教師僅僅采用了幻燈片演示、軸承實物演示等方式,并未大量采用新的教學技術,如慕課技術、虛擬現實技術、人工智能等。僅僅是在教學方法有所轉變,而其自創的類似行動教學法的引導文教學法的任務單教學方法,該方法也并不是多么時髦的教學方法。舒茨·沃夫岡認為“教學目標和教學方法之間存在著緊密的聯系,也就是說,只有明確的教學目標才能有明確的教學方法,……在選定教學目標的同時,教學方法的框架也就被確定了。”[8]因此,盡管我們已經有那么多的教學技術工具可供使用,但是教學技術的應用仍要根據不同的教學目標、教學方法、課程特點、學生背景、師生關系等多因素進行細致的分析及選擇。可以想見,職業教育的課堂教學方法未來也應當是傳統教學方法和技術與現代教學方法和技術不間斷的交融過程。

參考文獻:

[1]崔允漷.論指向教學改進的課堂觀察LICC模式[J].教育測量與評價(理論版),2010(3):4-8.

[2]張榮勝.課堂觀察——提升職業教育教學研究水平的有效途徑[J].中國職業技術教育,2010(35): 45-47.

[3]崔允漷.論課堂觀察LICC范式:一種專業的聽評課[J].教育研究,2012(5):79-83.

[4]徐國慶,石偉平.職業教育課程開發技術(現代職業教育研究叢書)[M].上海:上海教育出版社, 2007.

[5]石偉平,徐國慶.職業教育原理(現代職業教育研究叢書)[M].上海:上海教育出版社,2007.

[6]Beck K, Dubs R. Kompeenzentwicklung in der Berufserziehung[M]. Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 1998.

[7]劉邦祥,吳全全.德國職業教育行動導向的教學組織研究[J].中國職業技術教育,2007(5):51-53.

[8]Schulz W. Unterrichtsplanung. 3[M]. München: Urbau & Schwarzenberg Verlag, 1981.

責任編輯 蔡久評